南陵—宣城地区晚中生代构造应力场及其地质意义

2021-06-01周宇章王勇生田自强

周宇章,王勇生,曹 亮,白 桥,田自强,杜 辉

(1.安徽省公益性地质调查管理中心,安徽 合肥 230091;2.合肥工业大学 资源与环境工程学院,安徽 合肥 230009)

长江中下游地区是中国主要的铜铁金多金属成矿带之一,自西向东分布鄂东南、九瑞、安庆—贵池、庐枞、铜陵、宁芜及宁镇等7个矿集区,包含大小铜铁金多金属矿床200余处。成矿带内矿床的形成与燕山期构造活动、岩浆作用密切相关,其中构造作为成矿作用重要的控制因素,对区内矿床的形成、演化与赋存都有重要的影响,构成独特的构造-岩浆-成矿系统[1-5]。南陵—宣城地区位于长江中下游成矿带喇叭状开口的东南部,通过勘查工作,近年来发现了姚家岭锌金多金属矿床[6]、昆山铜多金属矿床[7]、茶亭铜金多金属矿床[8]、荞麦山铜硫多金属矿[9]等金属矿床10多处,其中茶亭、姚家岭矿床均已达到大型规模以上,该区已成为长江中下游成矿带第8个矿集区[10]。但目前区内基础研究工作尚薄弱,尤其区域成矿相关构造分析不够。

多年来的研究表明,受太平洋板块斜向俯冲影响,中国东部晚中生代为脉动式伸展活动,表现为伸展活动过程中存在多次挤压逆冲事件[11-12]。这些过程会导致区域的抬升和改造,从而会影响早期矿床的保存和变化,因而查明成矿后矿集区的构造演化过程,可为确定矿床赋存状态及找矿勘探提供证据。

本文对南陵—宣城地区开展区域应力场分析,探讨南陵—宣城地区的构造演化历史,以期为区内矿床研究和勘查工作提供信息。

1 区域地质背景与野外特征

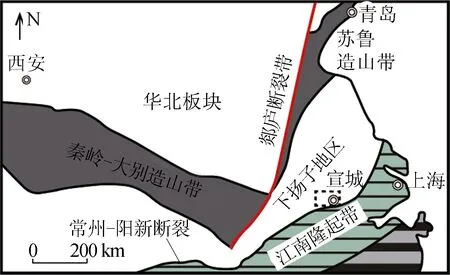

研究区所处长江中下游地区位于下扬子坳陷南缘。扬子板块是我国重要的一级构造单元,位于苏鲁造山带以南,向西以郯庐断裂带与大别造山带相

邻,并以江绍断裂带为南界;区内以常州—阳新断裂为界,可分为下扬子拗陷区和江南隆起带2个次级构造单元。研究区即位于下扬子坳陷区内,与江南隆起毗邻。现今下扬子地区主要出露褶皱变形的古生界—三叠系地层及中—新生代盆地沉积,仅在局部地区出露晋宁运动之前形成的基底岩石[13]。

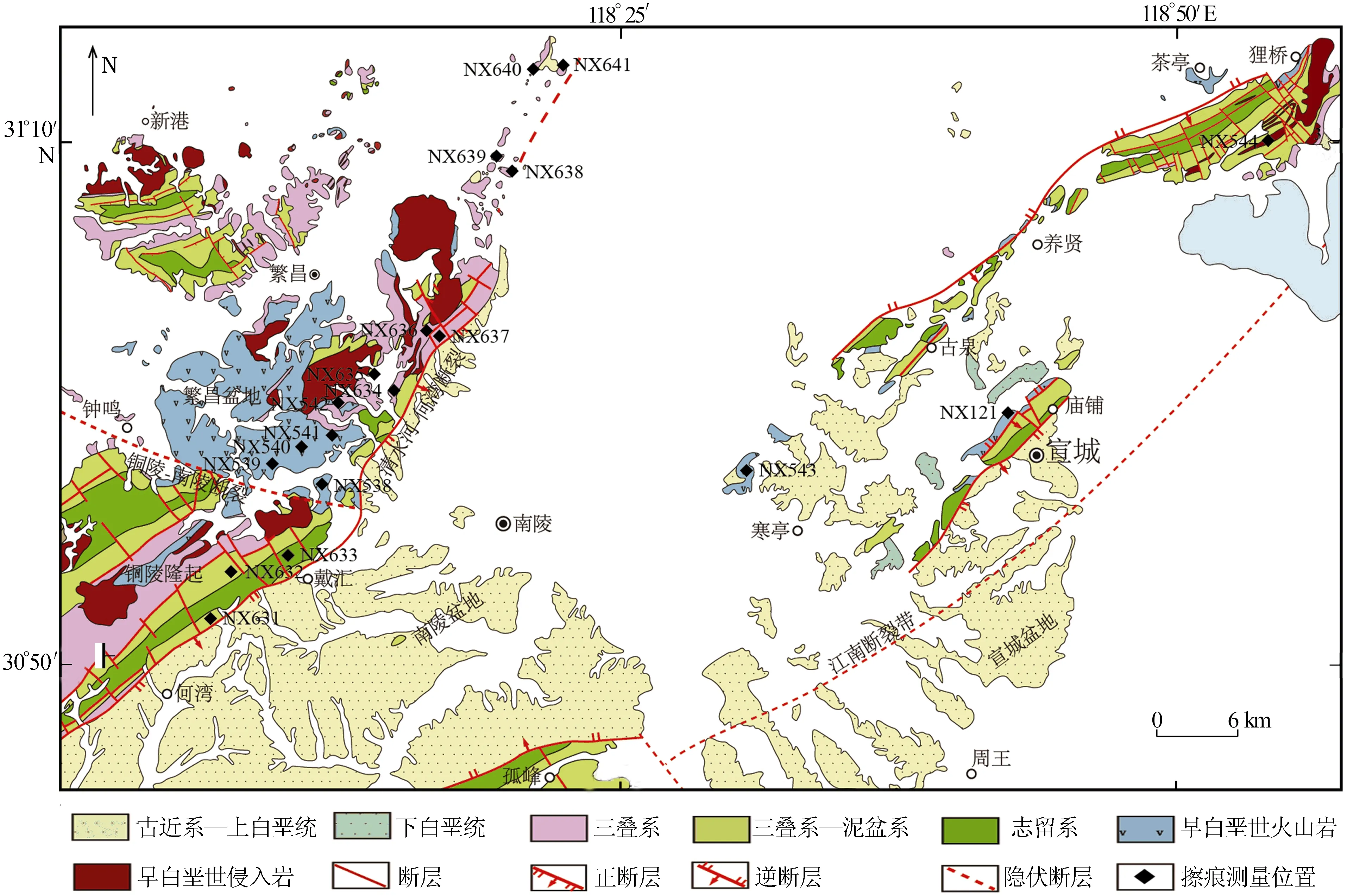

南陵—宣城地区区域地质背景如图1所示,地质简图与应力场测量位置如图2所示。

图1 南陵—宣城地区地质背景简图

图2 南陵—宣城地区地质简图与应力场测量位置

长江中下游地区发育强烈的褶皱-逆冲变形[14-16],古生界—三叠系地层均卷入变形。这些褶皱-逆冲构造以线形紧闭褶皱、低角度逆冲构造、叠瓦状逆冲推覆构造为主要特征,形成了大致以长江为中心的对冲构造格局[17-19]。

南陵—宣城地区位于长江南岸褶皱-逆冲带锋带位置,以尖棱状、箱状、屉状“隔档式”褶皱为特征[19],背、向斜之间发育大量倾向SE的叠瓦状逆冲断层[3]。南陵—宣城地区主要发育中—新生代南陵盆地和宣城盆地,两者之间以九连山复背斜相隔。

南陵盆地总体走向NE,西侧以清水河—何湾断裂与铜陵隆起-繁昌盆地相邻,其形成明显受控于盆地西界的清水河—何湾断裂。

作为南陵盆地与宣城盆地分界线的九连山复背斜主要出露古生界地层,以志留系—二叠系地层为主,仅在边缘位置出露少量三叠系地层,其中褶皱核部出露的最老地层为下志留统高家边组。九连山复背斜古生界—三叠系地层表现为强烈的褶皱,褶皱轴走向NE,优势方向50°左右。背斜的NW翼常发生地层倒转,表现为与SE翼产状类似的紧闭褶皱。平行轴面走向方向发育一系列NE向逆断层,断层面主要倾向SE,优势倾向145°左右。

铜陵隆起、繁昌盆地与南陵—宣城地区均位于长江南岸,隶属于长江中下游褶皱-逆冲带南翼。由于早白垩世火山岩形成于该区域成矿岩体侵位之后,因而火山岩为应力场测量的主要对象。中三叠统南陵湖组灰岩是受该地区褶皱-逆冲作用影响的最新地层,其中多发育倾向SE的逆冲断层,这些逆冲断层在后期伸展背景下再次活动形成正断层。因而,本次应力场测量工作主要在早白垩世火山岩与中三叠统南陵湖组灰岩中开展,部分测量位置涉及石炭系—二叠系灰岩、志留系砂岩及早白垩世岩体。

南陵—宣城地区断层面上擦痕野外照片如图3所示。

该地区中生代火山岩主要发育于繁昌盆地和九连山复背斜地区,由老到新划分为中分村组、赤沙组和蝌蚪山组[20-21],繁昌盆地出露齐全,而九连山复背斜则主要发育中分村组火山碎屑岩。笔者通过详细的野外观察发现,火山岩中主要发育正断层,其中一期正-左行平移断层广泛发育于蝌蚪山组、赤沙组火山岩中(图3a、图3b),部分位置可见多期擦痕相互叠加,上述正-左行平移断层形成的擦痕被晚期正-右行平移断层所掩盖,指示其形成时间相对较早。南陵湖组灰岩则主要发育逆断层,露头上多表现为逆-右行平移断层或逆断层(图3c、图3d)。

图3 南陵—宣城地区断层面上擦痕野外照片

2 构造应力场分析

野外工作中,首先在地质时代已确定的地层或岩层内寻找出露很好的发育擦痕的断层面,确定擦痕的性质,同时对断层活动时间早晚进行分期。若有多组擦痕发育,则必须根据多组擦痕之间的相互叠加关系进行分期,确定它们的先后次序。根据在野外测量的大断层断面上的擦痕,运用应力场软件,计算出形成该断层的主应力,通过在研究区不同位置进行多点测量,获得工作区的应力场。应力场软件的工作原理是,利用断层面上擦痕的动向矢量结果,计算出产生运动的平均应力偏差及应力场3个主应力轴的产状。该程序最关键的前提条件是假定断层面上擦痕的运动方向与应力切向分量矢量平行[22-23]。应力场分析工作中要求剪应力与实测滑动方向(擦痕)之间的误差偏角小于20°。

本次工作在火山岩中获得9组数据,南陵湖组灰岩中获得9组,志留系砂岩、石炭系灰岩、二叠系灰岩及早白垩世岩体各1组,每组数据包括8条擦痕产状。

区域应力场测量结果见表1所列。

表1 南陵—宣城地区区域应力场测量结果

方向(擦痕)之间误差偏角的平均值;N为实测的擦痕数据条数。

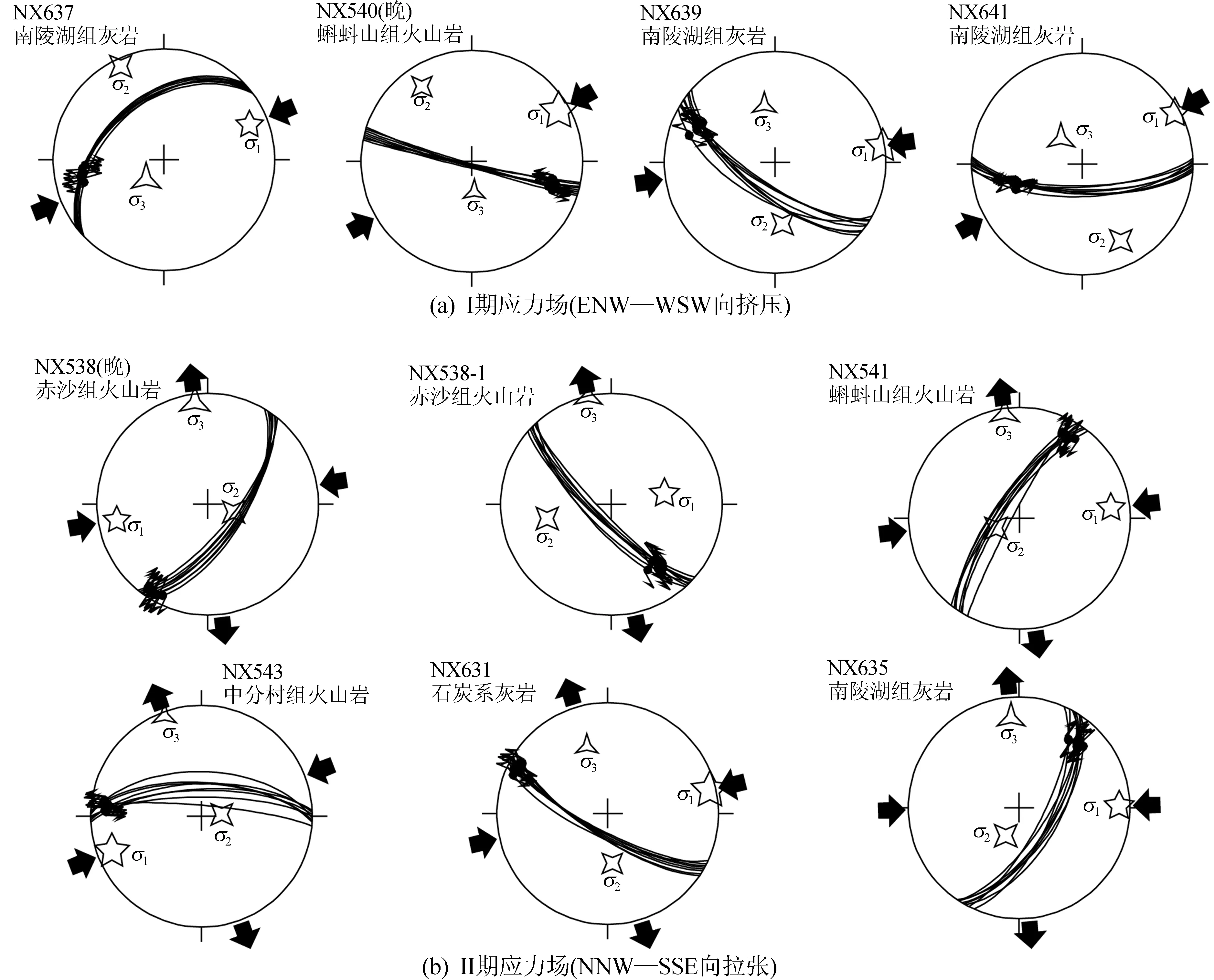

分析结果显示,剪应力与实测滑动方向(擦痕)之间的误差偏角的平均值(ANG)最大为10,指示数据是可靠的。通过应力场软件计算后得到5期应力场,分别为Ⅰ期ENE—WSW向挤压、Ⅱ期NNW—SSE向拉张、Ⅲ期NW—SE向挤压、Ⅳ期最大压应力σ1近垂向的拉张及Ⅴ期WNW—ESE向拉张。

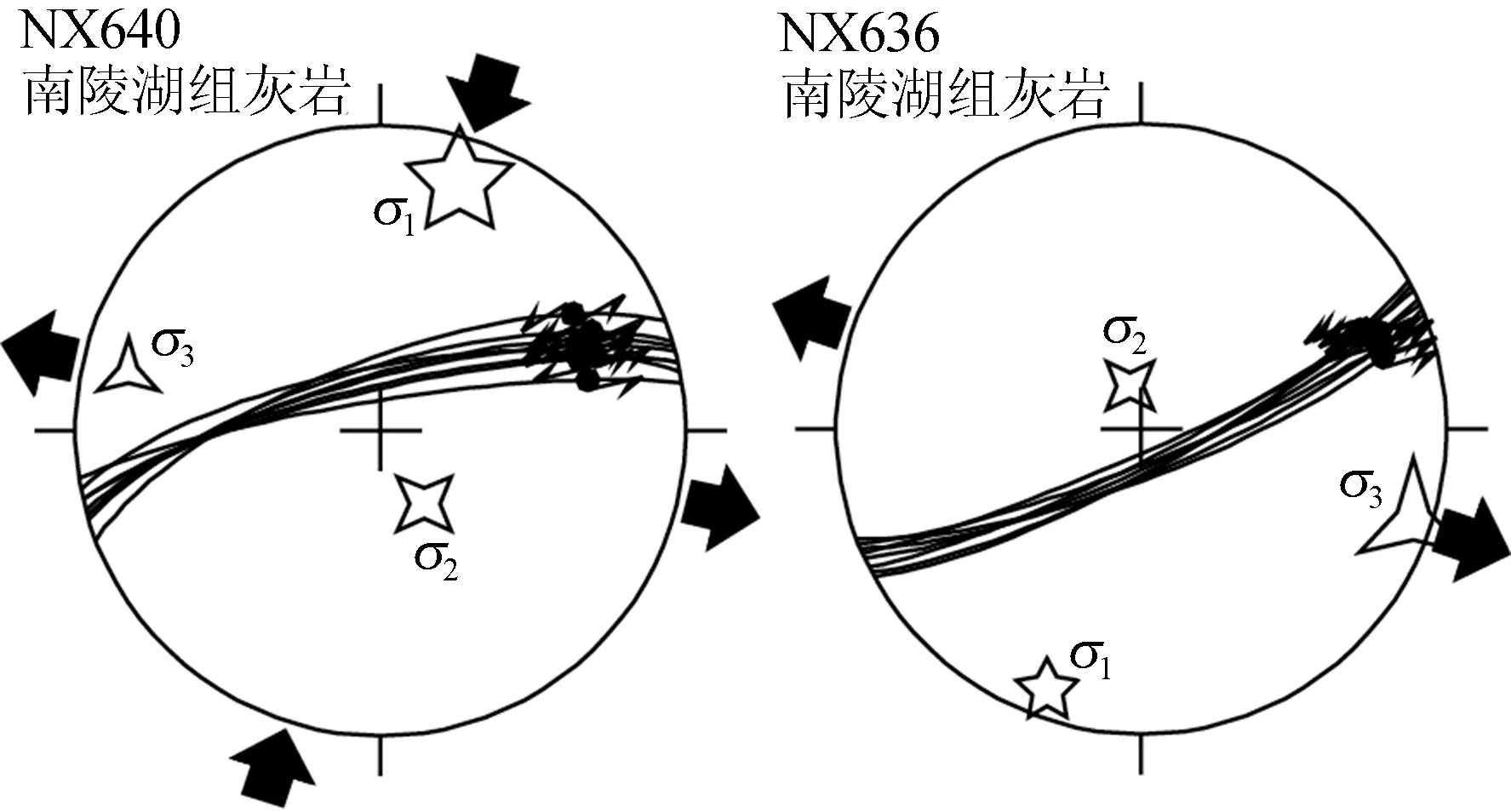

研究区5期应力场等角度、下半球投影结果分别如图4~图6所示。

图4 南陵—宣城地区Ⅰ、Ⅱ期应力场等角度、下半球投影结果

图5 南陵—宣城地区Ⅲ、Ⅳ期应力场等角度、下半球投影结果

图6 研究区Ⅴ期应力场(WNW—ESE向拉张)投影

理论上,野外资料收集应从最新地层内的断层动力学分析开始,即首先在新近系地层开展应力场分析。确定新近系地层内断裂活动的应力场特征之后,再在古近系地层开展应力场分析,筛选掉新近纪应力场,才能得到古近纪应力场特征。以此类推,层层筛分,每个时代地层都应该有相应的应力场分析数据,这样就可以得到一系列连续的、完整的断裂带构造应力场。但长江中下游地区由于人类活动影响及水网密集分布,晚白垩世以来形成的地层固结程度明显较差,难于开展应力场分析工作,晚中生代适于开展工作的岩石单元仅为早白垩世火山岩。虽然仅有一套岩石开展了应力场测量工作,但根据擦痕叠加关系、应力场数据自身特征、区域构造演化历史等方面也可以很好地厘清应力场的先后顺序。

3 应力场分期与地质解释

本次工作中有2个观察点NX538、NX540均获得了2组相互叠加的擦痕。其中NX538(早)擦痕获得了σ1近垂向的拉张应力场,NX538(晚)则获得了NNW—SSE向拉张应力场;NX540(早)擦痕获得了NW—SE向挤压应力场,NX540(晚)则获得了ENE—WSW向挤压应力场。值得注意的是,南陵—宣城地区晚中生代火山岩喷发之后存在2期特征性的构造活动,一期活动为130~120 Ma的岩体侵位,另一期则为晚白垩世—古近纪的大规模伸展断陷。岩体侵位过程表现为典型的底辟构造,挤压作用由深部向浅部表现为与地表近垂直的特征,在应力场数据上表现为高角度分布特征,σ1分布于大圆中心附近。本次工作中,NX121、NX538(早)、NX542、NX544、NX632、NX633共6组数据展示为σ1分布于大圆中心附近的特征,而其他数据σ1均位于大圆边缘附近,表明这些应力场中挤压应力来自深部向上的垂向挤压作用,应对应于130~120 Ma的岩体侵位过程(图5b)。

晚白垩世—古近纪下扬子地区发生大规模伸展断陷活动,铜陵隆起-繁昌盆地东侧NE向展布的南陵盆地,主要发育上白垩统赤山组地层。中国东部一系列断陷盆地也均近E—W向展布[12,23],明显指示了近S—N向拉张作用。因此,获得的数量最多的NNW—SSE向拉张应对应于晚白垩世伸展背景(图4b)。由NX538点2组擦痕叠加关系推断的应力场先后顺序与上述推断完全一致,也表明该应力场时代划分是正确的。

繁昌盆地大规模、短时间喷发的火山岩指示区域应力场在130 Ma左右已转变为伸展背景[20]。因此,在火山岩中获得的应力场应从此构造背景开始,最初的区域应力场表现为拉张环境。但该拉张背景与岩浆侵位形成的σ1近垂向的拉张应力场也不相同,属于板块边缘活动影响下的区域伸展背景。本次工作中获得的拉张应力场除晚白垩世NNW—SSE向拉张和早白垩世σ1近垂向的拉张应力场外,还存在1期NW—SE向拉张应力场。早白垩世大量的NE走向展布的断陷盆地以及大量的NE—SW向延伸的岩脉均指示该时期表现为NW—SE向拉张。因而,NW—SE向拉张应力场应对应于早白垩世早期伸展背景。该应力场仅存在于2个中三叠统南陵湖组灰岩中(图6),而没有火山岩记录该期应力场,可能指示火山岩形成于该拉张应力场环境中。

ENE—WSW向、NW—SE向2期挤压均获得了4组数据,指示区域范围内这2期挤压事件明显较强(图4a、图5a)。幸运的是,NX540点2组擦痕获得的应力场分别位于这2期挤压事件中。根据擦痕叠加关系,可以确定NW—SE向挤压活动早于ENE—WSW向挤压。由于这2期挤压事件存在明显的先后关系且挤压方向明显不同,显然不是同一期构造作用的结果,因而应有其他构造事件位于两者之间。早白垩世初,下扬子地区发生明显的挤压活动,时间为135 Ma之前的晚侏罗—早白垩世初[24],而后转变为伸展背景并一直持续至早白垩世末。因此,根据前面分析得出的3期次拉伸应力场分析,早白垩世σ1近垂向的拉张应力场及更早的NW—SE向拉张应力场均不可能位于上述两期挤压背景之间,因此在两期挤压应力之间应该是NWN—SES向挤压应力场。

早白垩世末—晚白垩世初,由于太平洋板块俯冲方向的改变,导致在整个中国东部发生一期挤压事件,被称为“燕山运动C幕”[25]。华南板块内晚中生代盆地中存在明显的下白垩统与上白垩统地层之间的不整合[23],明显指示了该事件在华南板块的存在。而古近系末,太平洋板块转变为低角度俯冲,加上印度板块碰撞形成的远程挤压应力场,整个中国东部表现为挤压背景。因此,ENE—WSW向、NW—SE向2期挤压应分别对应于古近系末和晚白垩世初2期挤压事件。

综合应力场分析结果,可以得到南陵-宣城地区构造演化过程:早白垩世初由于太平洋板块俯冲方向的改变,中国东部区域应力场转变为NW—SE向伸展背景,导致了大规模地壳熔融和花岗岩类侵位及大规模、短时间火山岩喷发,岩浆向上侵位产生的底辟作用又加强了区域的伸展背景;早白垩世末—晚白垩世初,NW—SE向区域挤压事件导致上、下白垩统之间表现为不整合接触;晚白垩世—古近纪,NNW—SSE向拉张应力作用下,断陷盆地再次大规模发育;古近纪末,在太平洋板块向西俯冲及印度板块碰撞形成的向东的远程挤压应力作用下,南陵—宣城地区表现为ENE—WSW向挤压,沉积盆地消亡。

4 结 论

(1) 通过野外测量及应力场软件计算获得5期应力场,由新到老分别为古近纪末ENE—WSW向挤压、晚白垩世NNW—SSE向拉张、晚白垩世初NW—SE向挤压、早白垩世中期最大压应力σ1近垂向的拉张以及早白垩世早期WNW—ESE向拉张。

(2) 本次工作识别出早白垩世包括2期不同动力学机制形成的区域拉张应力场,其中早白垩世早期WNW—ESE向拉张导致深部岩浆侵位及大规模地壳熔融,早白垩世中期σ1近垂向的拉张则是岩浆上涌底辟作用的结果。

本文研究成果对区域构造-岩浆体系及矿床构造的深入研究均具有积极指导意义。