汉语“舅母”义词的的历时演变与共时分布

——兼论“父母女性同胞及父母男性同胞之配偶”称谓的构词和语义类型

2021-05-26汤传扬

汤传扬

(中国社会科学院语语言研究所//辞书编纂研究中心 北京 100732)

一、“舅舅母”义词的历历时演变

(4)皇袒免亲,太皇太后小功卑属、皇太后、皇后缌麻亲及舅母、姨夫为第五等,并准六品。(《唐会要》卷65)

(5)遇舅母生日,市新奇以献,雕镂犀玉,以为首饰。(唐薛调《无双传》)

“舅母”在部分唐代文献中的用例如下:《旧唐书》13例、《唐会要》10例、《无双传》7例。

宋金时期,“舅母”“舅妻”仍旧沿用,概念场新增“妗”“妗子”“妗氏”“妗妗”等成员。《集韵·沁韵》:“妗,俗谓舅母曰妗。”例如:

(6)姊家仙客最明后,舅母惟只呼王郎。(北宋秦观《调笑令·无双》)

(7)南丰曾氏,为临川李氏壻。初亲迎时,舅母张氏送之,逼岁求归。(南宋洪迈《夷坚丙志》卷10:“生肉劝酒”)

(8)甥女嫁于舅家,独为舅妻所恶。(南宋袁采《袁氏世范》卷1:“因亲结亲尤当尽礼”)

(9)经传中无婶妗.二字。婶字,乃世母字二合呼。妗.字,乃舅母字二合呼也。(北宋张耒《明道杂志》)③

(10)今七夕节在近,钱三贯与娘娘充则剧钱,千五与皇后、七百与妗子充节料。(南宋岳珂《愧郯录》卷15:“国初宫禁节料钱”)

(11)洪信生嗔,洪义发恶,两个妗子忿起。

(金《刘知远诸宫调·知远探三娘与洪义厮打》)

(12)先媒氏请;次姨氏或妗氏请,各斟一杯饮之。(北宋孟元老《东京梦华录》卷5)

(13)二嫂往视之,笑曰:“姑夫恰在此,闻妗妗至去矣。”(南宋洪迈《夷坚丙志》卷14:“张五姑”)

元代,概念场新增成员“舅妇”,“舅母”“妗”“妗子”继续沿用。例如:

(14)博劳舅妇恨翼短,鳖灵异姓争荒遐。(元戴表元《义蜂行》)

(15)外甥转娶舅母为妻。(《元典章·户部》卷4)

(16)我晓得。这是我骨血,我的儿,他就叫我舅母舅母。(《白兔记》第22出)

(17)若弟可收嫂,则侄可收婶,甥可收妗.,子可收母,伯可收弟妇,但有男女之具者,皆可为种嗣之地,纵意所为,何所不至?(《元代奏议集录·郑介夫》)

(18)今日备办了些个茶饭,请咱每众亲眷闲坐的。翁翁、婆婆、父亲、母亲、伯伯、叔叔、哥哥、兄弟、姐姐、姊妹、外甥、姪儿、姪女、舅舅、女婿、妗子……都请将来也。(《原本老乞大》)

根据例(11)(18),金元时期,“妗子”在北方系语料《刘知远诸宫调》《原本老乞大》中有用例。

明代,概念场新增成员“舅婆”“妗母”“母妗”。例如:

(19)若得成了这亲事,你便是我的妗母,我便是你的外甥女婿了。我定然尽心来孝敬你这舅.婆.。(明西湖逸史《天凑巧》第3回)

(20)此头乃是小人母妗之头,是小人将药毒死,割来卖与他。(明海若汤《古今律条公案》卷1)

“舅母”在小说、戏曲等中均有用例。例如:

(21)秋鸿道:“想是思念舅母哩!”(明李清《梼杌闲评》第13回)

(22)外边小民,姑夫、舅母共饮,乃常事耳。

(明许仲琳《封神演义》第30回)

(23)舅母不要声张,声张起来你也不像。(明陆人龙《型世言》第21回)

(24)你舅母既亡,贤甥又去,我有女于归旦暮中,眼底孤身老景穷。(明孟称舜《娇红记》第43出)

“妗”的用例如:

(25)姐姐何故独坐于此,舅妗.安在?(明孟称舜《娇红记》第26出)

在《娇红记》中,“舅母”3例,“妗”30例,其中有25例用于“舅妗”组合。

“妗子”在该期亦分布在北方系语料中,例如:

(26)话说一日吴月娘心中不快,吴大妗子来看,月娘留他住两日。(明兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第14回)

(27)呼舅母曰妗子。(明沈榜《宛署杂记》卷17)

在《金瓶梅词话》中,“吴大妗”10处、“吴大妗子”271处、“姑妗”1处,表“舅母”义其他词未见。“妗子”在明代山东方言中的活跃程度可见一斑。《宛署杂记》是一部明代宛平县(今属北京市)的方志。

“舅妇”的用例如:

(28)瞰舅丘四远出,来家赠银调奸。舅妇曾氏,贞节不从,喊邻逐出。(明安遇时《包龙图判百家公案》第9卷)

清代,概念场新增成员“舅娘”“舅妈”“妗娘”。例如:

(29)妹妹的母亲就是我的母亲,妹妹的舅娘就是我的舅娘,我要合妹妹一同回家看望看望。(清西周生《醒世姻缘传》第100回)

(30)舅父舅娘俱若此,令奴心内怎生安。(清陈端生《再生缘》第31回)

(31)大舅妈,拿开壶来!(清文康《儿女英雄传》第37回)

(32)隔壁的老鸨二舅妈,还是软心肠人,讨人不会做生意,光不过剥精赤了衣裳,捆缚住了手脚,用皮鞭抽一顿罢了。至多伤掉点子皮肤,筋骨是不碍的。(清陆士谔《十尾龟》第4回)

(33)舟泊苏州齐上岸,步入城来拜妗娘。(清《花笺记·姚府祝寿》)

(34)妗娘休哭,这孩子还不死,都慌哭怎的?(清丁耀亢《续金瓶梅》第6回)

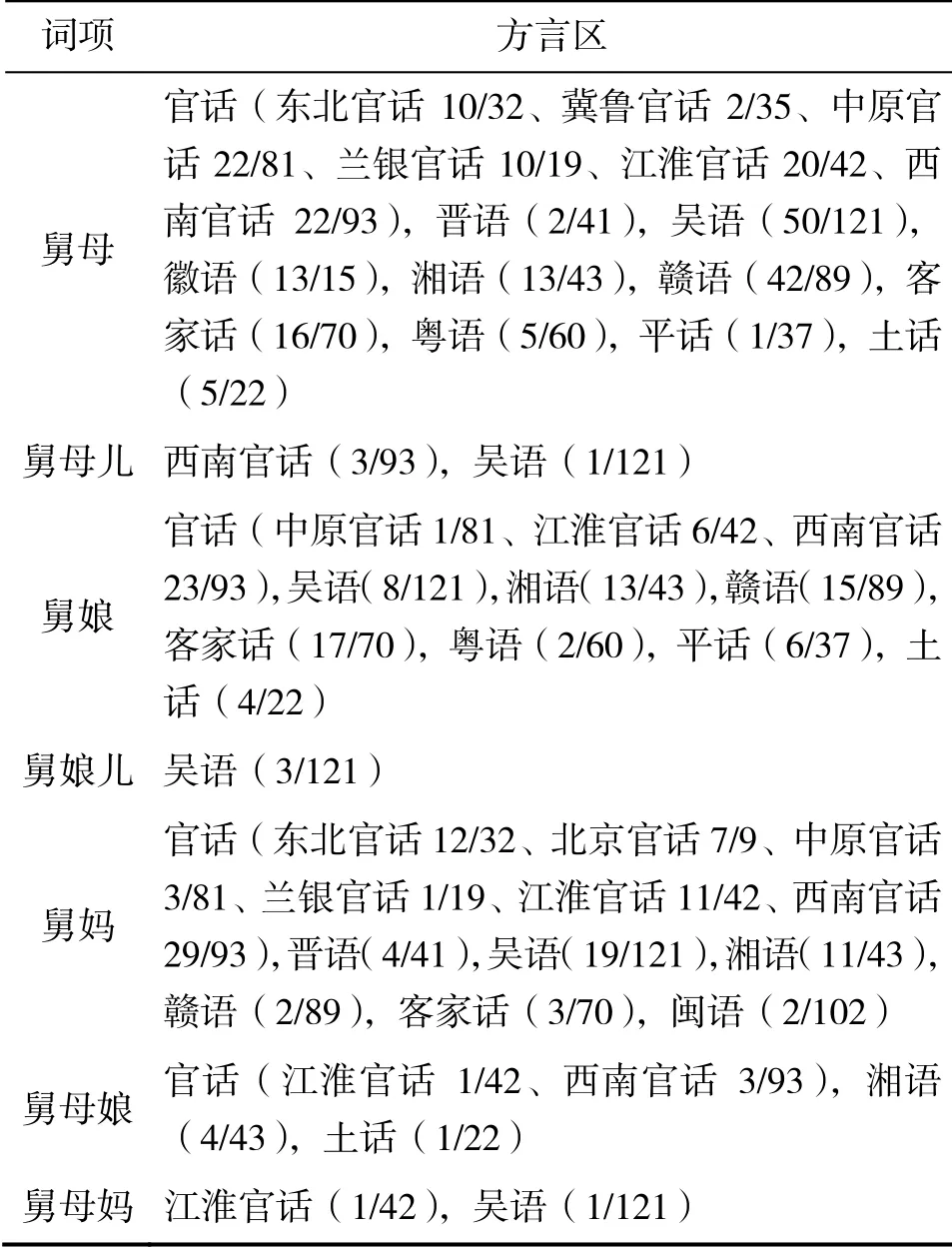

“舅妈”义词在清代使用情况如何?调查该期部分文献,结果如下:

表1 清代部分文献“舅母”义词的使用情况④

?

结合表1及相关语料,我们可以得出以下几点结论:

第一,在山东方言作品《醒世姻缘传》《聊斋俚曲集》、河南方言作品《歧路灯》中,“妗子”是概念场主导词,继续延续其北方方言色彩。但值得注意的是,在北京话作品《红楼梦》《儿女英雄传》《春阿氏》《小额》中,“舅母”是概念场主导词。《歧路灯》中另有“妗奶”一词,是“妗子”的尊称形式。例如,第十回:“听说先生内眷,与妗奶是干姊妹。”

第二,“舅娘”在《醒世姻缘传》《雪月梅》《再生缘》《跻春台》等中有用例。考作者的籍贯,除了《醒世姻缘传》的作者“西周生”外,后三部作品的作者均在长江以南。据乔迁:“《雪月梅》……清乾隆间陈朗著。朗字苍明,号晓山,别号镜湖逸叟,自署古钧阳人。按其号镜湖逸叟,镜湖有二,一在安徽芜湖,一在浙江绍兴,陈朗所居,当为二者之一。”[1]前言1《再生缘》的作者陈端生乃浙江钱塘(今杭州)人。《跻春台》为四川方言作品。

第三,“舅妈”一词产生最晚,在清末语料中才见,在《儿女英雄传》《十尾龟》中有用例。前者为北京话作品,后者的作者陆士谔为江苏青浦(今属上海市)人。

第四,“妗母”在山东方言作品《醒世姻缘传》、粤语作品《花笺记》、河南方言作品《歧路灯》等中有用例。清屈大均《广东新语》(卷十一)“土言”:“母之兄弟妻曰。”

第五,在四川方言作品《跻春台》中,还有“舅母娘”的用例,但只用在韵文中,这应该是受句长的影响。例如,《活无常》(卷四):“舅母娘起疑心捏词妄禀,望仁天与小女洗雪冤情。”“这都是舅母娘起心不正,一面词又何必信认为真?”

综上所述,可以看到近代汉语阶段每个朝代都有概念场新增成员。以下是“舅母”义词在不同时代新增情况(表2)。

表2 汉语史不同时期“舅母”义词新增情况

二、“舅母”义词的共时分布

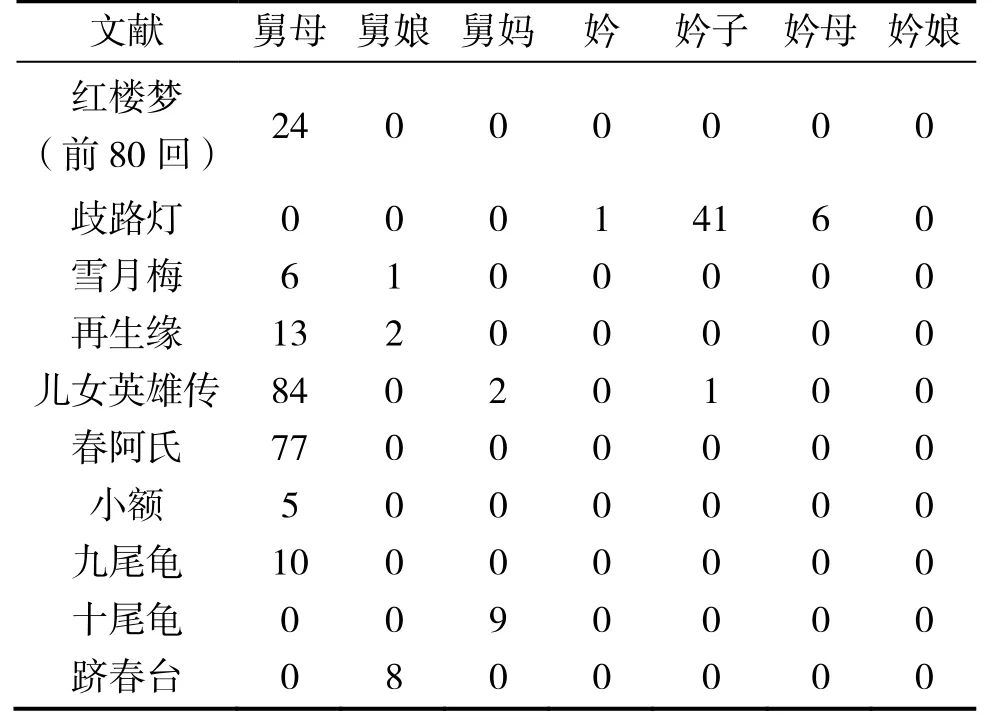

根据《汉语方言地图集》(词汇卷)“48舅妈呼称”条[2]48,现代汉语方言“舅妈”义词的分布概况可以归纳如下:

表3 现代汉语方言“舅妈”义词的分布概况⑤

词项 方言区 舅妇娘 赣语(1/89) 舅婆 客家话(7/70),粤语(1/60),土话(1/22) 妗子官话(胶辽官话4/12、北京官话2/9、冀鲁官话30/35、中原官话46/81、兰银官话1/19、江淮官话1/42),晋语(24/41) 妗 中原官话(5/81),晋语(3/41),闽语(9/102),平话(7/37) 妗妗 冀鲁官话(1/35),晋语(7/41) 妗母 胶辽官话(1/12),晋语(1/41),吴语(1/121),粤语(24/60),闽语(3/102),平话(1/37) 妗娘 吴语(1/121),粤语(1/60),平话(17/37) 妗婆⑥ 客家话(1/70),平话(1/37),粤语(7/60),闽语(1/102) 妗奶 赣语(2/89),粤语(1/60),闽语(3/102) 阿妗 吴语(1/121),粤语(11/60),闽语(50/102)母妗 赣语(7/89) 娘妗 赣语(1/89),吴语(13/121) 外妗 闽语(3/102)

有些地方两种说法并存。“舅母”“舅娘”并存的方言点数为西南官话2、湘语1、平话1;“舅母”“舅妈”并存的方言点数为官话10(东北官话3、胶辽官话1、冀鲁官话1、中原官话1)、徽语1;“舅娘”“舅妈”并存的方言点数为官话5(江淮官话1、西南官话4)、赣语3、平话1。除了以上两两兼用的情况,还有诸如“舅母娘”“舅母妈”这样的合称形式。说“舅母娘”的方言点有官话4(江淮官话1、西南官话3)、湘语4、土话1,说“舅母妈”的方言点有江淮官话1、吴语1。

结合表3及《现代汉语方言大词典》,在现代汉语方言中,表“舅妈”义的词主要有“舅母”“舅娘”“舅妈”“妗”“妗子”“妗母”“妗娘”“阿妗”等。

从省级行政区来看,“舅母”在34个省级行政区中基本都有分布,主要分布在皖南、苏南、陕南、浙北、江西、甘肃、新疆等地以及黑龙江、湖南、四川、云南的部分地区。“舅娘”分布在湖北、湖南、贵州、四川、重庆、广西、广东等地的部分地区。“舅妈”分布在上海、苏北、皖北、冀北以及黑龙江、吉林、湖北、湖南、贵州、云南、甘肃等地的部分地区。“妗”分布在山西、河南、福建、广西等省的一些地区。“妗子”密集分布在山东、河南、山西、陕西、冀南等地。“妗母”分布在广东、广西的一些地区。“妗娘”主要分布在广西。“阿妗”分布在福建、广东、台湾等地的一些地区。

从地理分布角度看,“舅母”“舅妈”“妗”在南北均有分布。“舅娘”基本分布在长江以南。“妗子”基本分布在长江以北。“妗母”“妗娘”分布在岭南。“阿妗”分布在东南沿海。

从方言区来看,“舅母”“舅娘”“舅妈”“妗”在多个方言区都有分布。“妗子”集中分布在冀鲁官话、中原官话、晋语等北方方言区。“妗母”集中分布在粤语。“妗娘”集中分布在平话。“阿妗”集中分布在闽语。

三、历时演变与共时分布相结合讨论相关问题

将“舅母”义词的历时演变与方言分布相结合,我们可以得出以下几点结论:

第一,产生于中古时期的“舅母”呈离散分布,分布范围广。据此,我们推测“舅母”曾遍及南北。后来,“舅娘”“妗子”分别在长江南北占据了“舅母”的分布区域。

第二,现代汉语方言中“妗子”“舅娘”“舅妈”“妗母”的分布是清代以来的继承和延续。

第三,一般认为汉语演化的趋势是“南方存古,北方趋新”。但具体到“舅母”义词,从时代来看,分布在长江以北的“妗子”比分布在长江以南的“舅娘”要早。这进一步证实了汤传扬所提出的“时空对应关系的复杂性”[3]。

第四,岩田礼考察了汉语方言中的“伯母”“叔母”“姑母”“姨母”等家族、亲戚中女性长辈的称谓[4]34-41。调查其成果,可以看到与“舅/妗母”相应,有“伯母”“婶母”“姑母”“姨母”;与“舅娘”相应,有“伯娘”“婶娘”“姑娘”“姨娘”;与“舅妈”相应,有“伯妈”“婶妈”“姑妈”“姨妈”。但同种类型的称谓在地理分布上往往不具有对应性。汉语方言亲属称谓之复杂由此可见一斑。

第五,前文提到,“妗”乃“舅母”的合音。但方言中单音词“妗”分布范围并不广。或是加上词缀“子”,或是加“母”“娘”,由此形成双音词。我们注意到汉语方言中的“爸”“妈”“爷”“奶”等直系亲属称谓大多是单音词,称呼“婶母”“姑母”“姨母”的单音词“婶”“姑”“姨”在方言中也有相当的分布。另外,前文例(9)提到北宋张耒云“婶字,乃世母字二合呼”。清钱大昕《恒言录·叔母曰婶》对该句作案语曰:“今人但呼叔母为婶.,婶.乃叔母二字之合耳。”⑦“婶”与“妗”一样,都是合音形式,但作为单音词的它们在方言分布中的情况却不同。对比可知,“舅母”称谓在方言中双音化的情形更为普遍。

四、“父母女性同胞及父母男性同胞之配偶”称谓的历时分析

在汉语词汇史上,称呼“母亲”先后出现有“母”“娘”“妈”。这些词又可以用于“家族或亲戚中的长辈女子”。与“母亲”称谓演变路径一致,表示“舅母”义,先后有“舅母”“舅娘”“舅妈”。亲属词汇具有系统性。那么,与之相关的表示“伯母”“叔母”“姑母”“姨母”义词的演变情况如何?以下作简要阐述。

表示“伯母”义,“伯母”“世母”在上古汉语中已产生。如《礼记·杂记下》:“伯母、叔母疏衰,踊不绝地。”《尔雅·释亲》:“父之兄妻为世母。”《仪礼·丧服》:“世母、叔母何以亦期也?”“伯娘”“大娘”在近代汉语阶段出现。如《元典章·户部》(卷5):“乞令伯娘阿马应当一分。”《新集至治条例》:“大德十一年七月内有伯娘刘阿牛为侄男宝奴等年幼无人养济告。”《元刊杂剧三十种·散家财天赐老生儿》:“好事从天降,呆厮回头望,则拜你那恰回心的伯娘。”《原本老乞大》:“你来时,俺父亲、母亲、伯父、叔父、伯娘、婶子……都安乐好么?”《醒世姻缘传》(第53回):“老七,论此时,你是晁家的叔,我不是晁家的大娘婶子么?”《聊斋俚曲集·富贵神仙》(第9回):“竟登堂,竟登堂,顶头撞着他大娘。忽看见侄儿归,好像是从天降。”“伯妈”“大妈”在历史文献中未见。但据胡士云调查:“‘伯妈’之称见于现代汉语湘方言,‘大妈’之称广见于北方方言区,其中‘大’字非排行字。”[5]116

表示“叔母”义,“叔母”在上古汉语中已产生。如《尔雅·释亲》:“父之兄妻为叔母。”“叔娘”“叔妈”在历史文献中未见。但据岩田礼调查,表示“叔母”义,在现代汉语方言中有“叔娘”“叔妈”[4]36。

表示“姑母”义,“姑”在上古汉语中已产生。如《诗·邶风·泉水》:“问我诸姑.,遂及伯姊。”毛传:“父之姊妹称姑。”“姑娘”“姑妈”“姑母”在近代汉语阶段出现。据聂志军等考察,“姑娘”在元代有“父亲的姊妹;姑母”义,举的例子如《西厢记》(五本三折):“先人在时曾定下俺姑娘的女孩儿莺莺为妻,不想姑夫亡化,莺莺孝服未满,不曾成亲。”[6]241明《山歌·烧香娘娘》:“我先脱个小衣裳洗洗浆浆,打发两人转背,就央个姑妈外甥,收捉铜杓注子两件。”《红楼梦》(第3回):“只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”明袁于令《隋史遗文》(第14回):“秦大哥原是有根本的人,罗老爷就是嫡亲姑爹,姑母却在后面放声大哭。”清蒲松龄《聊斋俚曲集·禳妒咒·贺子》:“石庵云我无以为敬,他姑母给他做了珠箍一顶,衣一件奉送。”《红楼梦》(第57回):“苏州虽是原籍,因没了姑父姑母,无人照看,才就了来的。”

表示“姨母”义,“从母”“姨”在上古汉语中已产生。如《尔雅·释亲》:“母之姊妹为从母。”《仪礼·丧服》:“从母丈夫妇人报。”《释名·释亲属》:“母之姊妹曰姨.。”“姨母”在中古汉语阶段出现。如《汉书·霍光传》:“光诸女遇太后无礼。”注引服虔:“光诸女自以于上官太后为姨母,遇之无礼。”“姨娘”“姨妈”在近代汉语阶段出现。如《清平山堂话本·快嘴李翠莲记》:“姨娘不来不打紧,舅母不来不打紧。”关汉卿《山神庙裴度还带》:“小生裴度,前者被姨娘、姨夫一场羞辱,小生中心藏之,何日忘之!”《红楼梦》(第59回):“别人不知道,只说我妈和姨妈,他老姊妹两个,如今越老了越把钱看的真了。”

前文提到,与“妗”乃“舅母”的合音类似,“婶”乃“叔母”的合音。在汉语词汇史上,与“妗子、妗氏、妗妗、妗母、妗娘”相对应,则有“婶子、婶氏、婶婶、婶母、婶娘”。“婶子”较早出现在元代语料中。《元典章·户部》(卷4):“伯伯付大称目今体例侄儿合收婶子。”《元刊杂剧三十种·死生交范张鸡黍》:“母亲伴魂帛即便回,婶子共侄儿休落后。”“婶氏”在宋代语料中已见。葛胜仲《丹阳集》(卷20):“贺十八叔及婶氏受恩封。”白维国追溯了“婶婶”“婶母”“婶娘”的早期用例,分别见于明代、宋代、明代[7]1921,在此不赘。

比较相应词的构词及演变情况,我们可以得出以下几点结论:

第一,“伯母”“叔母”“姑母”“姨母”义词在上古汉语时期都有词汇来表达,有的还不止一个。“舅母”义词在上古汉语时期则出现词汇空缺。无独有偶,据胡士云考察,指称“姑父”“姨父”的称谓也是在魏晋南北朝时才产生[8]287-288;292-293。其背后的原因可能与语用因素有关。这也反映了汉语亲属词汇系统愈加精密化。

第二,相应词“X母(舅母、伯母、叔母、姑母、姨母)”“X娘(舅娘、伯娘、姑娘、姨娘)”“X妈(舅妈、姑妈、姨妈)”内部成员的产生时代不尽一致。将“妗”系词与“婶”系词相比较,除“妗/婶”“妗氏/婶氏”都产生于宋代外,“妗子/婶子”“妗妗/婶婶”“妗母/婶母”“妗娘/婶娘”在产生时代上都不一致。尽管产生时代有先后,但可以看到它们在构词上有很大的相似性。

第三,前文提到,“舅母”义词与“母亲”称谓的演变路径一致。通过对比,“伯母”“叔母”“姑母”“姨母”大抵如此。稍有不同的是“姑母”产生时间较晚,这主要因为单音词“姑”一直占据优势地位。

五、“父母女性同胞及父母男性同胞之配偶”称谓的语义类型

在调查现代汉语方言“舅妈”义词的使用情况时,我们发现其差异不止是用词上的不同,还存在概念切分的问题。据《汉语方言词汇》(第2版)“舅母”条,在武汉方言中,用“舅妈”表示母亲的嫂

⑦ 胡士云(2007:284)认为“婶”为“叔母”二字的合音更合理。笔者赞同这一观点。

⑧ 笔者调查的词典有:《现代日汉大词典》(商务印书馆/日本小学馆1987年版)、《俄汉大词典》(商务印书馆1960年版)、《法汉词典》(上海译文出版社1979年版)、《新西汉词典》(商务印书馆1982年版)、《新捷汉词典》(第2版)(商务印书馆2018年版)、《简明葡汉词典》(商务印书馆1995年版)、《藏缅语族语言词汇》(中央民族学院出版社1992年版)、《汉水词典》(四川民族出版社1996年版)、《汉瑶简明分类词典》(四川民族出版社1992年版)、《黎汉词典》(四川民族出版社1993年版)、《临高汉词典》(四川民族出版社2000年版)、“汉语外语分类词典系列”等。