关注学生已有认知 促进学生认知发展

——以“压强”教学为例

2021-05-25朱晓娟

朱晓娟

(广东省广州市荔湾区金道中学,广东 广州 510380)

1 认知整合发展简述

认知整合发展包含学生物理知识体系的建构和获得知识过程中认知能力的发展,两者是紧密联系、不可分离的。物理概念是在观察和实验基础上,运用科学的思维方法,排除偶然的、非本质的因素,抓住一类物理现象共同的本质属性,加以抽象和概括而建构的。学生在建构物理概念的过程中,可以他们的前认知为基础,促进其概念体系和认知能力的整合发展。

2 促进学生认知整合发展的教学案例

笔者在人教版八年级第九章第1节“压强”的教学中,以学生的已有前认知为基础,促进学生认知整合发展,教学过程简述如下。

2.1 利用力的知识基础,关注概念之间的联系与区别

教师将一包纸巾放在桌面上,创设教学情境,引导学生分析纸巾的受力。

生:纸巾处于静止状态,受到重力和支持力。

师:根据力的作用是相互的,纸巾是否对其他物体有力的作用?

生:对地球有引力、对桌面有压力。

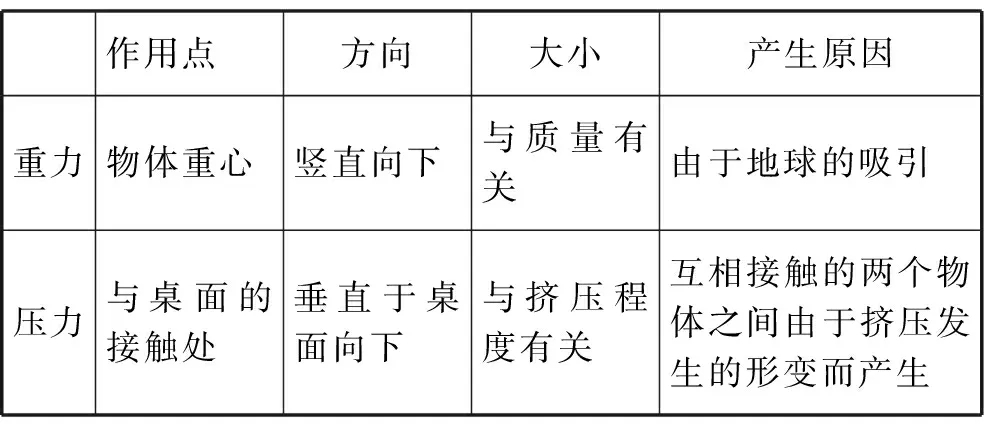

教师引导学生比较、分析压力和重力在力的三要素(即力的作用点、方向、大小)及产生原因上的差异,并形成结论(表1)。

将物体放置在水平面、斜面和竖直墙面上,让学生比较三种情况下的压力和重力的区别。

教师引导学生回顾“力的作用效果”,并提出问题:纸巾对桌面有压力,我们能观察到这一压力所产生的作用效果吗?

表1

针对学生提出的纸巾对桌面的压力过小而导致无法观察到力的作用效果这一问题,教师将一个质量为5kg的大秤砣放置在桌面上,此时学生仍未能观察到压力的作用效果。

学生建议将物体放置在一个较软的海绵上,通过海绵的形变来呈现压力的作用效果。

教师将5kg大秤砣和纸巾分别放置在海绵上,观察到海绵明显发生了形变,而纸巾放在海绵上时未观察到明显的效果。教师将纸巾放置在两端有支撑的软木片上,学生发现软木片明显变弯。

设计意图:学生在学习“压强”之前,已经具备一定的力学知识基础,已经学习过力的三要素、力的作用效果,教师通过引导学生分析压力的作用效果(这里指的是形变),建立起新旧知识间的联系。但由于生活经验的影响,学生往往会将重力和压力混淆。教学中充分运用学生已有的知识基础,帮助学生进行概念辨析。此外,教师还巧妙利用软木片的形变来直观展示软木片受到轻小物体所施加的压力及所产生的效果,修正学生认为“重的物体才会产生力的作用效果”的错误前认知。同时帮助学生建立起对转换法的认识,即通过观察受力物体的形变量来比较压力的作用效果。

2.2 应用控制变量法,探究压力作用效果的影响因素

教师提问:通过之前的实验发现,当不同的物体放在海绵上时,所产生的作用效果是不同的,那么影响压力作用效果的因素有哪些?

学生猜想:压力、受力面积……

教师为学生提供以下实验器材:海绵、小桌、钩码、削好的铅笔等,学生分组讨论并制定实验方案。

方案一:(1) 将小桌的四个脚放在海绵上,并将10个钩码放在桌上,观察到四个脚的接触处产生了明显形变;(2) 将桌面放在海绵上,同样将10个钩码放在桌上,观察到此时接触处产生的形变不明显。

方案二:(1) 将小桌的四个脚放在海绵上,并放置5个钩码在桌上,观察到桌脚陷入海绵;(2) 将10个钩码放在桌上,观察到桌脚陷入海绵更深。

方案三:用两块海绵压着铅笔的两端,观察到整个笔尖陷入海绵中,未削的另一端几乎未进入海绵。

师:大家在实验中均用到了海绵,使用海绵的原因是什么呢?这三组实验均用到了什么方法?

生:利用海绵使不明显的形状改变变得明显,三组实验均用到了控制变量法。

在实验过程中,有的小组将砝码并排放置在海绵上,并观察压力的作用效果,此时压力和受力面积均发生了改变,未控制变量,因此无法进行比较。

学生通过归纳,发现:实验方案一控制了压力大小不变,改变受力面积,表明在压力大小相同的情况下,受力面积越小,压力的作用效果越明显;实验方案二控制了受力面积不变,改变压力大小,表明在受力面积相同的情况下,压力越大,压力的作用效果越明显;实验方案三同样控制压力大小不变,改变受力面积,也表明在压力大小相同的情况下,受力面积越小,压力的作用效果越明显。

学生据此得出结论:压力的作用效果与压力大小、受力面积有关,压力越大作用效果越明显,受力面积越小作用效果越明显。

设计意图:通过对前一阶段实验现象的观察,引导学生猜测压力的作用效果与压力和受力面积有关。提供实验器材引导学生自主设计实验进行探究,实验中需要用到控制变量法,但实验设计之初教师未对“控制变量法”进行特别强调,是因为“控制变量法”是物理学中常用的一种科学方法,初中生在“研究影响滑动摩擦力大小的因素”等实验中就对此方法有一定了解,八年级学生可较熟练地应用“控制变量法”来解决不熟悉的压力作用效果这一问题,让学生自主设计实验方案、开展实验探究、得到实验结论。在这一过程中学生不仅增强了对压力作用效果影响因素的理解,还对控制变量法、比较法、实验归纳法等科学方法有了深入理解。

2.3 回顾比值定义法,建构压强概念

教师引导学生利用探究得到的影响压力作用效果的两个因素来建构一个新的物理概念——压强,用来描述压力的作用效果。

教师引导学生回顾常用的定义物理概念的方法——比值定义法,并列举学生已学习过的密度、速度等概念的定义式,帮助学生建构压强概念。

在此基础上教师引导学生探讨用比值定义法定义“密度”和“压强”的区别,深化对比值法的认识。

设计意图:通过与学生已学习的密度、速度等概念的定义建立联系,引导学生自主建构压强概念。在此基础上,比较中学物理中运用比值法定义物理概念的两种类型:一类是两个或多个物理量的比值是个常数,比值反映的是物质本身的一种性质,例如密度,它的大小仅由物质本身决定,与定义式中的其他物理量无关;另一类是描述物体的状态、外在的作用强弱等,并不反映其自身固有属性,例如速度、压强等,它的大小受定义式中其他物理量的影响,压强反映了压力的作用效果与压力大小、受力面积之间的关系。

2.4 应用所学知识,解决生活实际问题

教师让学生列举生活中增大和减小压强的两类实例,并结合所学知识进行解释。

学生举例:增大压强的例子有磨刀、图钉、注射器针尖等;减小压强的例子有履带、减少书包质量等。

要求学生将所列举的例子按照改变的影响因素进行分类,学生指出:改变压力大小的有减少书包重量等;改变受力面积的有磨刀、图钉、注射器针尖、履带等。

设计意图:引导学生将所学的知识和相关生活现象联系起来,并从不同角度思考问题,从而对所学知识有新的认识,拓展了学生的思维。

3 结语

在初中物理教学中应注重引导学生将已有知识和新知识相联系,关注思维方法等的学习,从而帮助学生逐步实现认知整合。在本节课上让学生经历自主建构压强概念的过程,不仅在知识上注重压强与已习得的力学知识的联系,在认知方式上也注重应用学生已学习的方法,例如转换法、控制变量法以及比值定义法等,帮助学生应用已学知识理解新知识,应用已学方法解决新问题,有利于促进学生的认知整合,进而提高学生的物理学科核心素养。