抓主线 创情境 导问题 链复习

——以“运动的世界”教学为例

2021-05-25王靖岩

王靖岩

(福建省龙岩市高级中学,福建 龙岩 364000)

1 引言

复习课中常见的一种模式为:知识点填空—例题讲解—针对性训练—教师讲解—课后作业,许多教师对这种“讲练讲”的复习模式非常青睐,因为它的备课很容易。如果一直采用这种方式上课,容易造成以下结果:尖子生不停地刷题;后进生因为听不懂,索性发呆或趴着睡觉;中等生似懂非懂,吃力地跟着。整节课下来,愿意配合老师、能跟随老师思路的学生少之又少。运用“问题链”复习模式可较好地解决上述问题,“问题链”是通过真实情景的创设,使问题之间有一定的层次性和逻辑性,形成一个“形散而神不散”的“大题”,避免置身于“题海”之中。“问题链”是通过构图呈现相关某一主题的知识构架,强化知识间的相互联系,使所学知识系统化、便于联想、记忆与理解。现以“沪科版”八年级物理第二章“运动的世界”为例,介绍“问题链”的复习模式。

2 主线的确立

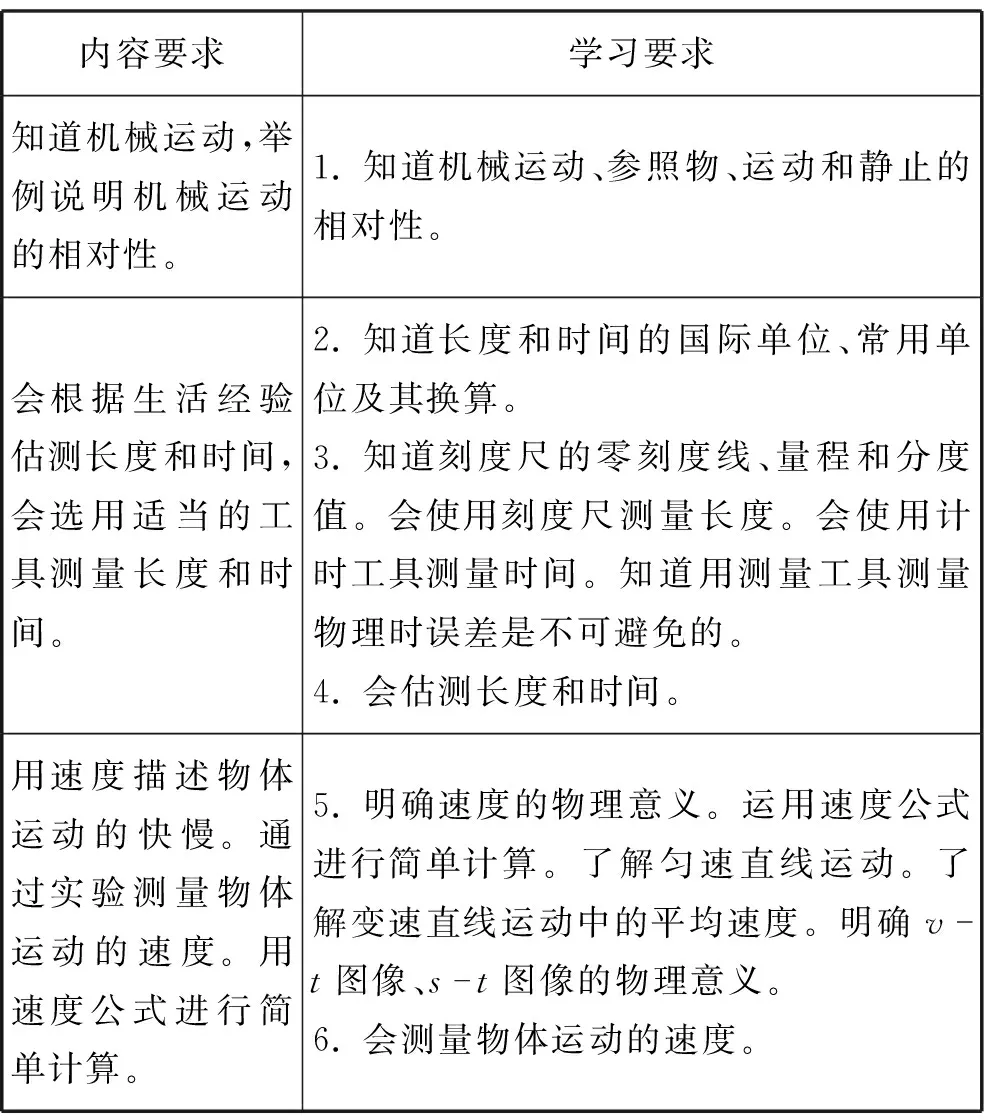

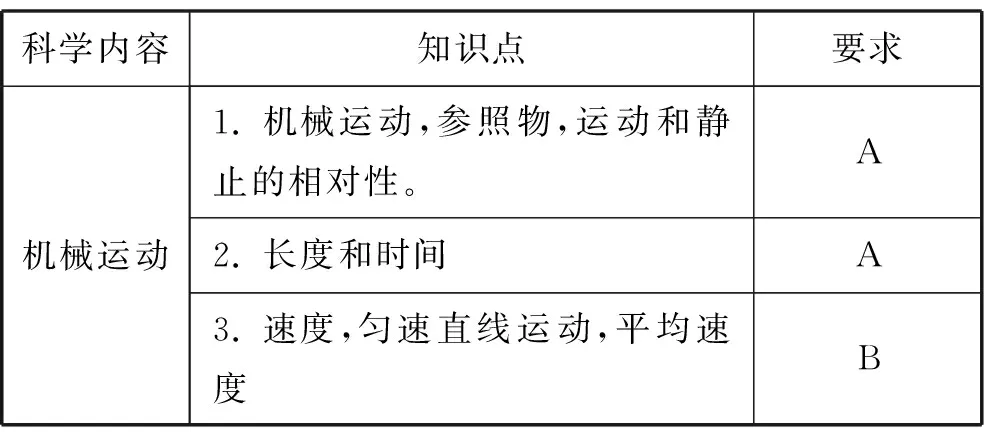

表1、表2为《2019年福建省初中物理学科教学与考试指导意见》中关于“机械运动”的要求,不论是从“教学意见”或是“考试要求”看,速度是本章考查重点,而前面的运动的定义、参照物的选取、长度与时间的测量均是为速度做铺垫,故本章的复习主线是速度。

表1 “机械运动”教学意见

表2 “机械运动”考试要求

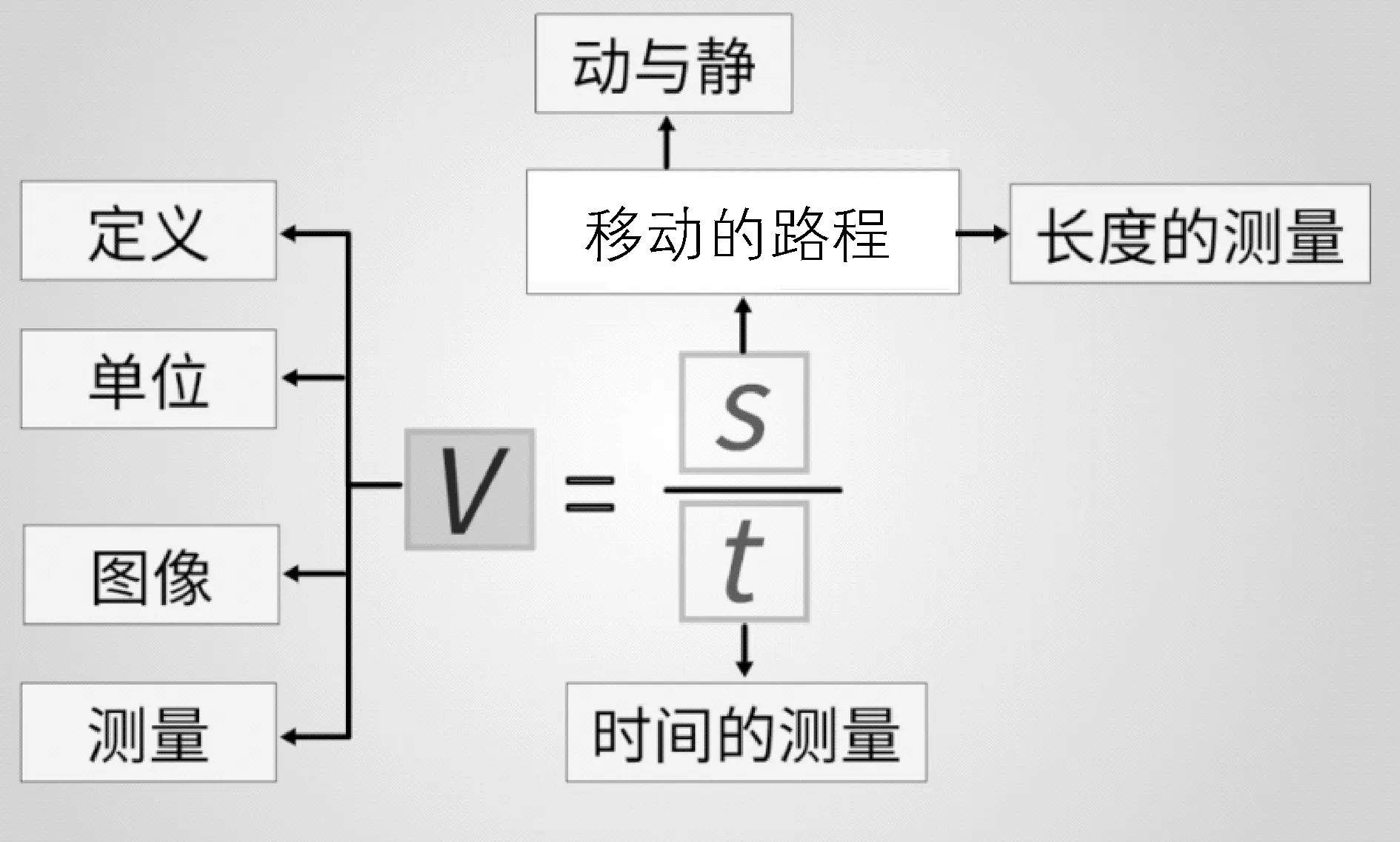

如图1所示,以速度为主线,围绕主线、与之相关联的物理知识是分支,这就形成了本复习课的知识结构。

图1

3 情境创设与问题链

主线确立后,问题与问题之间的层次性与关联性的设计是利用“问题链”进行复习的关键。

创设情境:呈现“神舟10号”运载火箭点火时、点火10秒后、运载火箭里航天员的照片(图2)。

图2

问题一:对比这三幅图,请问“神舟10号”是运动的吗?

对于这一问题能够引发学生们的思考、交流与讨论,因为参照物选取的不同,运载火箭的运动情况是不一样的。当然,问题也可以变为:“神舟10号”里的航天员是运动的还是静止的?学生在复习过程中就会调用机械运动、参照物、运动与静止的相对性等相关知识,起到唤醒知识记忆与重新学习的功能。

问题二:若火箭长为58米,你能求出“神舟10号”点火后10秒内的平均速度吗?

在解决这个问题的过程中,学生会调用速度的定义、公式、单位以及单位换算等知识,若学生能够自觉地调用,则说明学生已经掌握并理解了与之相应的知识,否则教学中要通过回忆、再现等方式来重新学习。

问题三:要计算火箭的平均速度,还需要知道什么条件?如何得到这些条件?

对于这一问题的解决,需要学生明白速度公式中的“s”的含意,即10s内火箭运动的路程,然而问题二中并没有给出,需要引导学生从“火箭长58米”来进行科学估算,即利用比例关系估算火箭上升的距离。

在复习学案中,给出图2,让学生利用刻度尺测算出火箭上升的距离。在学生测量的过程中,会复习到长度的测量、刻度尺的使用及误差分析等知识。

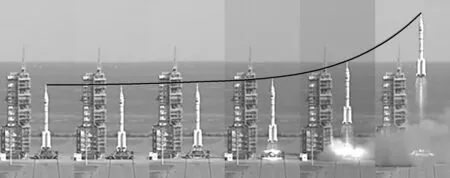

创设情境:播放“神舟10号”火箭点火升空的完整视频,然后给出每隔2秒的截图(图3)。

图3

问题四:“神舟10号”火箭在点火后的10秒内是匀速上升的吗?

对于这一问题,学生还是比较容易给出正确答案的,因为很容易看出:在相同时间间隔内,火箭上升的距离明显不同,这为下一个问题做好了铺垫。

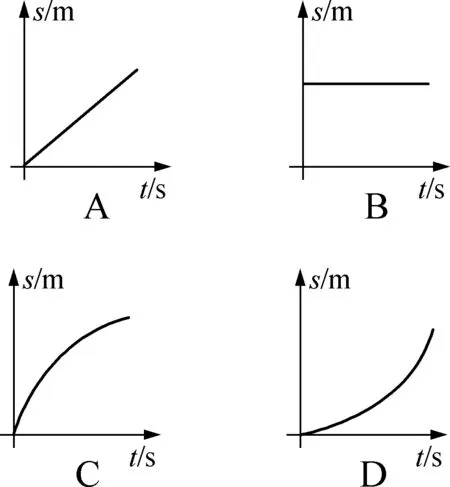

问题五:在10秒内,火箭上升的s-t图像是怎样的?v-t图像又是怎样的?

设计选择题,选项如图4所示。

图4

在这4个备选项中,A、B两个选项与匀速直线运动和静止状态的s-t图像相关,C、D两个选项难度较大,教师可以根据学生的学情适当取舍。

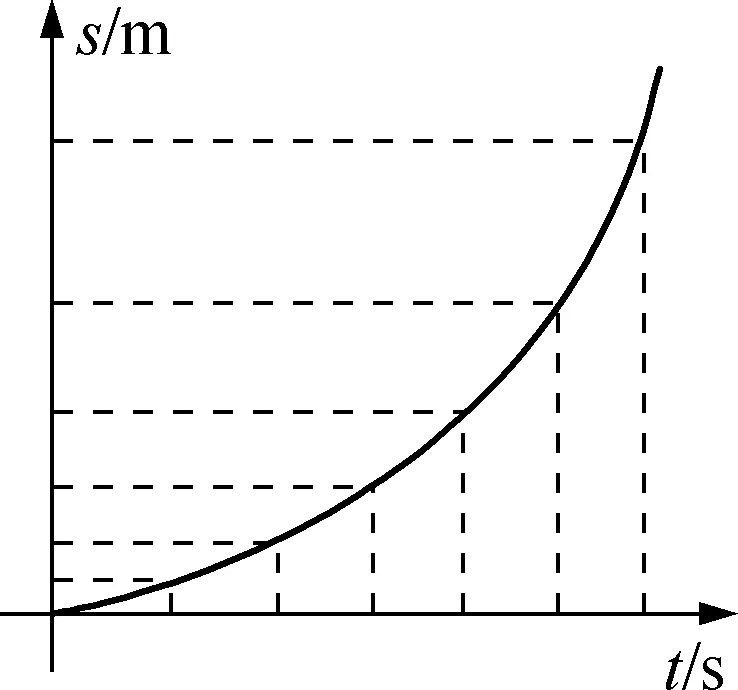

如图5所示,可以取相等间隔时间,对应的路程差值越来越大,故D选项正确。

图5

教师再在PPT中,给出如图6所示的s-t图像,即“火箭头”随时间变化的轨迹图,也与D选项吻合。

图6

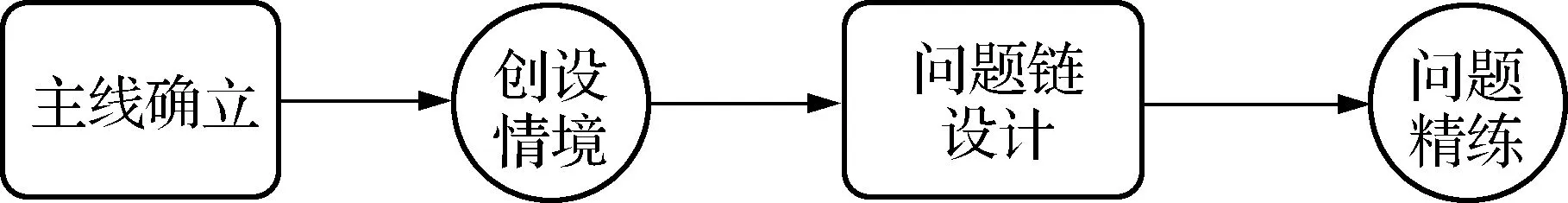

4 结语

以“神舟10号”点火飞天为背景创设情境,利用五个问题将“运动的世界”这章内容较好地串联在一起,设计问题链,帮助学生复习与运动相关的知识。这种复习课的流程可用图7展示,主线的确立是“问题链”式复习课的关键,在主线确立之后,创设合适的情境,设计与情境相吻合的问题链是“问题链”式复习课的核心所在。

图7