巧用比值法培养学生的科学思维能力

2021-05-25严桂华

严桂华

(江苏省溧水高级中学附属初级中学,江苏 南京 211200)

《义务教育物理课程标准(2011年版)》指出:物理学不仅含有人类探索大自然的知识成果,而且含有探索者的科学思想、科学方法、科学态度和科学精神等。初中生通过学习物理,其科学思维能力会得到培养,能更好地解决新问题。比值在物理概念、规律中经常出现,在初中物理教学中运用比值法比较物理量大小、发现物理规律,将会更好地帮助学生理解所学物理知识,培养他们的科学思维能力。

1 运用比值法比较物理量大小

在苏科版初中物理教材中,许多定义都运用了比值法,如速度、压强、比热容、功率等,现以“速度”一节的教学为例进行说明。

在教学中,教师先指出速度是描述物体运动快慢的物理量,进而开始速度公式的探索过程。

师:两位同学正在赛跑,作为观众,你如何比较两位同学跑步的快慢?

生:相同时间比路程,路程大的同学跑得快。

师:作为裁判,他如何比较两位同学跑步的快慢?

生:相同路程比时间,用时短的同学跑得快。

师:现在有两位同学赛跑,一位同学在2s内跑了14m,另一位同学在3s内跑了24m,谁快谁慢?

此时学生会想到用路程除以时间,前者结果为7m/s,后者结果为8m/s,后者快。

教师追问:那么7m/s和8m/s分别表示什么?

生:前者表示一位同学用时1秒跑了7米,后者表示另一位同学用时1秒跑了8米,所以第二位同学快。

教师总结:也就是在解决这种问题时可以转化为采用哪种方法?

生:相同时间比路程。

师:怎么转化的?

生:用路程除以时间。

教师板书“比值”,指出:它越大,表明该同学跑得越快,我们把这个比值叫做速度。

此时,自然提出了速度的定义。

师:刚刚我们是如何把不同时间转化为相同时间的?

生:除以时间。

师:除以时间后便转化成了相同的时间。那么在其他的情境中,我们也可以采用类似的方法,把不同的量转化成相同的量,只要除以对应的量,从而统一标准,就能得出比值,进行比较,我们把这种方法叫做比值法。

同理采用这一方法可引出压强定义,比较符合学生的认知特点,以下以“压强”的教学为例予以说明。首先引导学生进行实验探究,得出压力的作用效果与压力大小、受力面积的关系:当受力面积相同时,压力越大,作用效果越明显;当压力相同时,受力面积越小,作用效果越明显。

接下来引导学生运用这一结论分析3道题目。

题1:甲、乙两个物体平放在地面上,它们与地面的接触面积都是10cm2,不同的是甲所受重力是10N,而乙所受重力为4N,那么谁对地面的作用效果更明显呢?

学生根据实验结论很快便能够找到方法:相同面积比压力,压力越大,作用效果越明显,所以答案是甲同学对地面的作用效果更明显。

题2:甲、丙两个物体平放在地面上,它们的重力都是10N,但甲与地面的接触面积有10cm2,而丙有50cm2,那么谁对地面的作用效果更明显呢?

学生很快发现:相同压力比面积,面积越小,作用效果越明显,甲物体对地面的作用效果更明显。

题3:乙、丙两个物体平放在地面上,乙重4N,丙重10N,乙与地面接触面积是10cm2,丙是50cm2,那么谁对地面的作用效果更明显呢?

教师提问:面积、压力均不同,如何比较两者对地面的作用效果呢?

在学生思考后,教师可以引导学生回忆“速度”知识,时间、路程均不同时如何比较运动快慢?学生会想到运用比值法。思维快的学生会提出:用压力除以受力面积,思考慢的学生不妨给他们时间重复计算比值:对于乙物体,4N除以10cm2等于0.4N/cm2,丙物体呢?10N除以50cm2等于0.2N/cm2。所以,乙物体对地面的作用效果更明显。在此基础上教师引出比值,给出压强的定义。

这两个教学片断都是运用比值法比较物理量的大小,从而引出定义,这也是基于比较的方法,在异中求同、同中求异、同异综合的过程中分析、比较。教师应重点强调该方法的核心:先要比,就是除,通过除的方法,把不同的量转化成相同的量,从而能统一标准;比之后得到一个值,我们再对该值进行比较即可。而在这一过程中学生学会的不仅仅是速度的定义,也学会了比较物理量大小的方法。

2 运用比值法发现规律

在研究物理问题时,常会遇到这样的情况:某两个(或几个)量在一定条件下成正比,其比值是一个常量,这个常量正好反映了事物的本质属性。因此,利用这个比值可以对描写事物本质属性的概念下定义。运用比值法发现规律的方法正是基于这一认识,下面是笔者在“密度”教学中,运用比值法寻找物质特性方面的规律,从而引出密度的定义。

首先学生由生活经验进行猜想与假设,对于一枚、两枚……相同的硬币,硬币的枚数增大几倍,质量也相应地增大几倍。由于一枚硬币的体积一定,因此我们可以推测:质量与体积可能成正比。那么,由其他物质组成的物体,质量与体积是否也满足这种关系呢?

学生进行小组合作,每个小组选择两种不同的物质(如铁和塑料、铜和铝等),每种物质各选三个体积不等的长方体。学生用天平测量物体的质量,用刻度尺测量、计算物体的体积,并将测得的数据记录在表格中。学生根据测得的实验数据,对以下问题进行交流与讨论:

(1) 同种物质构成的不同物体,质量与体积的比值是否相等?质量与体积成正比吗?

(2) 不同物质构成的物体,质量与体积的比值是否相等?

在探究、讨论的基础上,学生发现了其中的规律:同种物质构成的不同物体,质量与体积的比值为定值;不同物质构成的物体,质量与体积的比值一般不相等。物体质量与体积之比反映了组成该物体的物质所特有的性质。在此基础上,引出了密度的定义。

在运用比值法寻找规律的过程中,学生发现了新的定义,更重要的是学生学会了研究问题的方法。

3 运用比值法概括规律

欧姆定律因涉及电压、电流、电阻3个概念的定量关系,是教学的难点,在这节课前,学生已经了解这3个概念,“欧姆定律”的教学是对这3个概念关系的“收网”,故而对学生的思维要求较高。在理解教材的基础上,运用比值法,概括出欧姆定律将变得顺理成章。

笔者在课堂上设计表格,将学生探究得出的电压、电流、电阻数据填入,学生很快会概括出其中的规律:电压与电流的比值大小等于电阻的大小,进而引入相关公式便显得水到渠成。

4 比值法的巧妙运用

“比热容”也是初中物理教学的难点,如果教师巧用比值法,将会有种柳暗花明的感觉。

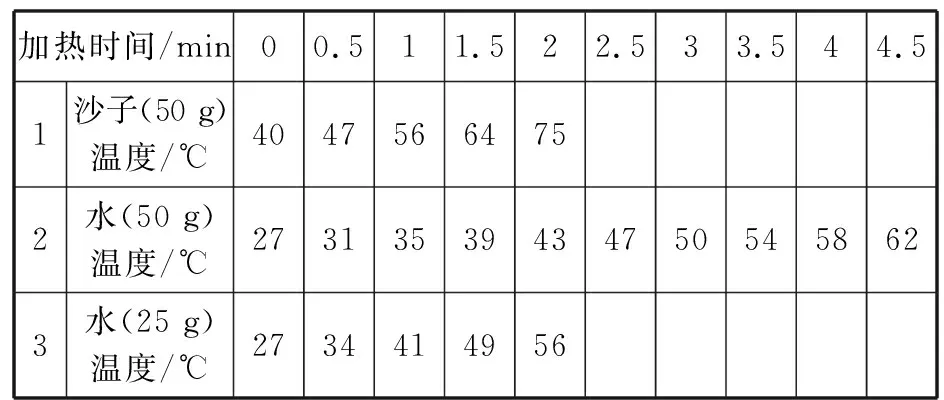

在实验中换用不同质量的水,仍用原来的酒精灯加热,具体操作过程如下:增加一组器材,加热的仍然是水,但烧杯内水的质量是原来烧杯内水质量的2倍,实验数据如表1。

表1

首先,对水与沙子的数据进行比较,得到结论:质量相等的沙子和水升高相同的温度,水吸收的热量更多,吸热能力更强;再推广这一结论:不同物质在质量相等、升高温度相同的条件下,吸收的热量一般不相等。

其次,对水的两组实验数据进行分析:(1) 单独分析表2中第2组数据,在0-2 min内水的温度升高16 ℃,在0-4 min内水的温度升髙31 ℃,若控制水的质量不变,加热时间变成原来的2倍,则水升髙的温度大约也变成原来的2倍。(2) 再比较第2组和第3组前2 min的数据,控制加热时间相同,即吸收热量相同,水的质量变为原来的一半,而升高的温度大约变为原来的2倍。

综合分析,得出结论:同种物质吸收的热量与它的质量和升高温度的乘积之比相等,即该比值描述了物质的一种物理属性,其大小与物体的质量大小、吸收热量的多少、温度变化的大小无关。在此基础上,可以引导学生对第1、2组数据进行分析,可得出结论:不同物质吸收的热量与它的质量和升高温度的乘积之比不等。正如我们发现同种物质的比值为定值而引入“密度”来描述这种特性一样,也引入一个新的物理量——比热容c来描述今天的发现。

教师在教学中巧用比值法,引导学生自主建构物理概念、总结物理规律,将有益于学生科学思维能力的提升。