董作宾与《新获卜辞写本》及其后记

2021-05-25王斐

王 斐

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

一、《新获卜辞写本》及后记之内容和重要意义(1) 《新获卜辞写本》及后记下文称《写本》及后记。

国学大师王国维曾道:“古来新学问起,大都由于新发现……今之殷墟甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写书卷、内阁大库之元明以来书籍档案,此四者之一已足当孔壁、汲冢所出。”这四大发现,都形成了举世闻名的新学问,特别1899年甲骨文的问世,催生了甲骨学和考古学这两个全新的学科。然而在1928年之前,大概30年的时间里,甲骨文都属于私人发掘、私人收藏的阶段,学界的诸多学者对于甲骨实物别说研究,甚至连见都难得一见,更别提许多甲骨流失国外,在这“三十年间,共出土甲骨片10万余片 ”(2)李济:《小屯地下情形分析初步》,李济、傅斯年:《国立中央研究院历史语言研究所专刊——安阳发掘报告第一期》,京华印书局,1929年,第37页。,而这十万余片,被外国人席卷出国的有“库寿龄、方法敛等所得约五千片,日本人所得约一万五千片,明义士所得约三万五千片”,(3)胡厚宣:《殷墟发掘》,复旦大学出版社,2017年,第36页。共计五万五千余片,竟过半数。在这种情况下,董作宾做《安阳小屯发掘报告书》直言“小屯甲骨尚未发掘尽”,并在前中央研究院历史语言研究所的聘任下主持安阳殷墟的第一次科学发掘。可想而知,整个学界都在翘首以盼国家主持下的殷墟发掘所出土的甲骨文字材料。《新获卜辞写本》及后记便在这样的期盼和压力下著录出版。

《新获卜辞写本》是董作宾从第一次殷墟发掘出土的854片甲骨中选录了392版,进行摹写编码共381号,其中96号、195号包括一片甲骨的正反两版,322、306、309号缀合成一块甲骨,320、337号缀合成一块甲骨。相对于董作宾后期主持整理的《殷墟文字甲编》和《殷墟文字乙编》收录一万三千零四十七片甲骨来说,《新获卜辞写本》所录甲骨在数量上无可比性,然而它的重要性却是非同一般。这是第一部科学发掘甲骨文的著录,这部著录的刊登发表证明了中国学者可以用科学手段和方法独立的对古文化遗址进行考古发掘并取得成绩,同时将甲骨文这种珍贵的材料留在国人自己手中。在此之前,西方的近代考古学已传入中国,中国的田野考古工作也在零星开展,“像河南渑池县阳邵村,北京西南的周口店等地的发掘,但主持者都是外国人,如瑞典人J.G.Andsrssoh、加拿大人Da-vadson Biack、德国人J.F.Weideriench、日本人鸟居龙藏等”(4)郭胜强:《董作宾传》,江苏文艺出版社,2010年,第39页。,这些人对中国历史不熟悉,除了对发掘出来的文物在判断上出现很大偏差以外,发掘所得资料文物也由他们把持,中国学者很难自己拿来进行研究。董作宾的这部著录实现了多年来中国从事古代文化研究者的迫切愿望,因而《新获卜辞写本》一出,立刻取得了很大反响,短时间内涌现出很多相关的讨论文章。

《新获卜辞写本》摹片顺序有通号,便于检索,摹片之后有《后记》,后记共包括六章:一曰地下之知识;二曰时代之考证;三曰文辞之研求,四曰契法之探索;五曰骨料之发现;六曰涂饰之一斑。对这批甲骨文做了全面的分析研究,这在以前的甲骨文著录中是所未见的。在这之前的甲骨文著录,或单纯著录甲骨文、或只进行文字考释、或论文字背后的历史文化,从未将一批甲骨从发掘地的形成、到时代的考证、到文辞文例的研究,进而到涂饰文化,可以说是全部囊括其中。不仅全面而且每方面皆有突破,“至周侯足以释商周间之关系;芈姓之足以证南方楚民族在商代之关系;百三版‘戊之扵方’之欵式,足以补甲骨文例‘上下错行倒’,又其余也。”(5)余永梁:《新获卜辞写本跋》,李济、傅斯年:《国立中央研究院历史语言研究所专刊之一——安阳发掘报告第一期》,京华印书局,1929年,第215页。余永梁在《新获卜辞写本跋》中更是指出:“彦堂先生扵发掘甲骨出土记载之周祥,前此所未尝有,故能提出新问题,如甲骨漂流淤积问题,龟甲层时代问题,甲骨埋葬区域问题,与吾人以新的启示,亦前此所未尝有也。”李济先生对于董作宾的《新获卜辞写本》也予以了极高的评价:“他所完成的第一次试掘殷墟的报告和所附录的新获卜辞写本及后记,不但报告的题材极为扼要,全文中可以说没有一句废话,最后提出的问题:‘今所见之甲骨文字,是否仅为武乙至帝乙时代之卜辞,而无商代上世之遗物?如其无之,则殷墟以外,其他圮于河患而迁徙之都邑,是否可有同样卜辞之存在?’为我们在殷墟的继续发掘奠定了理论上的基础。”(6)李济:《南阳董作宾与近代考古学》,董作宾先生逝世三周年纪念集编辑委员会:《董作宾先生逝世三周年纪念集》,(台北)艺文印书馆,1966年,第209页。

《新获卜辞写本》所著录之甲骨是国家科学发掘的第一批甲骨,它的著录发表,打破了过去甲骨文研究只能由少数甲骨文收藏者私人研究的局面,是整个甲骨学学科兴起的开端;《写本》及后记之内容,集甲骨文著录、甲骨文字考释、甲骨文背后文化研究三位一体,同时结合现代考古学知识记载了该批出土甲骨的坑位情况,这种著录体例前所未有,且成为之后甲骨文著录体例范本之一;《写本》后记所包含之内容,是对该批甲骨的全面分析,结合考古学知识在各方面均有突破,许多观点为即将展开的10次殷墟发掘奠定了学术基础。

二、《写本》及后记中之创见

董作宾的《新获卜辞写本》及后记一出,于外引起了学界的震动,其中之新思路新方式为甲骨文研究开拓了新的道路;于内启发了董作宾之后的研究思路,不管是他之后的名作《甲骨文断代研究例》涉及的分期断代问题,还是其关于卜辞分类、甲骨占卜、殷代历法的探求都在这里初现端倪,可以说是奠定董作宾甲骨文字研究之路的基石。

(一)甲骨文著录范例之创举

《写本》及后记第一次记载了甲骨出土之地下情形。“后记”第一章地下之知识,诚如余永梁所说,包含了历来甲骨文著录之书所从未记录过的甲骨出土相关数据。如今我们知道,甲骨学和考古学是相辅相成的两个学科,甲骨文字的出土离不开考古学知识,而考古学的相关资料又能为甲骨文的研究提供时代佐证。“地下之知识”章,实为近代考古学知识在殷墟科学发掘中使用之初体现。该章记录了小屯三个出土甲骨区的具体方位、坑位情况、土层结构和甲骨堆积状态,并提出了甲骨漂流冲积说,认为小屯之甲骨是河流冲击至此而后堆积而成,虽然这一学说不被学界认可,董作宾后期也承认这是初期的错误想法,但是所记录之甲骨出土的相关知识仍有重要参考价值。与此同时将所得卜辞进行分类,并将三区中各类卜辞分布状况整理成表,以便查阅分析。这些出土相关数据的记录使得《写本》著录的“每一片甲骨都有它们的出土小史,它们的环境和一切情形都是很清楚的”(7)董作宾:《殷墟文字甲编自序》,刘梦溪编:《中国现代学术经典·董作宾卷》,河北教育出版社,1996年,第683页。。有了这些佐证,可以使我们研究这部分著录文字时有一个大的时代背景作为依托,也就更容易定位文字的时代。而甲骨在地下埋藏的情形,埋葬地点在殷商遗址的具体位置都对殷商史的研究有不可或缺的作用。这一做法不仅延续到董作宾之后主编的《殷墟文字甲编》和《乙编》上,也成为之后出土甲骨文著录的“范例”,可谓是一个创举。

(二)贞卜事项分类之突破

(三)董作宾学术新见之发端

《写本后记》第四部分的契刻之法分三事:一曰材料,二曰书体,三曰欵式(款式)。纵观董作宾的学术研究思路和内容,一眼便可见这三事每一事都是其学术思维的发端。

“材料”篇论述了占卜之龟卜、骨卜、天然兽骨卜的不同时期,从中体察出商人占卜,初完全用龟,龟甲不敷用,取牛胛骨补充用之,据此他推翻了罗振玉关于“凡卜祀者用龟,卜它事皆以骨”的论点。《写本》36坑所出甲骨卜辞包含了卜告、卜行止、卜征伐、卜田猎等等,进而董作宾考释了商人占卜所用龟甲的来源,这些研究最终促成了他关于甲骨占卜程式文章《商代龟卜之推测》的撰写。

“款式”篇研究了甲骨卜辞的文例,此时他已经推断出文例包括“左行、右行、下行而左、下行相右”等公例,沿着这些研究结果,又推断出了甲骨卜辞的完整文例和字例(10)董作宾:《商代龟卜之推测》,第850页。,“其后不久,新发现的大龟四版,完全证明了董作宾依据残碎龟甲定位所推断的文例,特别是一二七坑大批整甲的发现,更使他发现的甲骨文例受到了检验和证实”(11)王宇信:《甲骨学通论》,中国社会科学出版社,2015年,第105页。。

“书体”篇内容字数是这三事中最少的,然却是最重要的,这直接启发了董作宾甲骨分期断代的研究思路。在《写本》时他注意到,所发掘卜辞的书体各不相同,有大字、小字、粗体、细体、长体、方笔、圆笔,并由此开始怀疑这是时代有先后的关系,而后开始不断的思索:这些不同的书体是否可以证明所在甲骨的时代问题,如果可以,如何证明,哪些书体属于哪些时期,除了书体还有没有别的可以证明甲骨的时间分期问题。这些都引导着董作宾在接下来的发掘研究工作中更加留心。经过三年之久,发掘四次,董作宾终于在大龟四版里找出贞人来,开创了以贞人定甲骨卜辞时代的先例,进而写成《甲骨文断代研究例》一书, “而这个断代分期的新研究法,追本溯源,不能说不是从发掘工作中得来的”(12)董作宾:《殷墟文字甲编自序》,第687页。。《写本》后记正是记录董作宾这一研究思路的著作,不可谓不重要。

三、与学界讨论所得学术新成果

《写本》及后记发表后,短时间就有多位学者就里面内容与之进行探讨,对于其中创见予以肯定,对于相左的意见提出自己的见解。不管是字的考释、卜辞的归类还是时代的考证都有深入的讨论,这种讨论不仅反映了当时的学界对于第一次殷墟科学发掘材料的渴望和重视,更是扩大了影响,在讨论中去伪留真,对古文字考释、古代史的研究都提供了新的材料和结论,主要体现在以下两个方面。

(一)卜辞归类与释读

1、归类争议

温廷敬认为在卜祭类、卜征伐类、卜行至类,共计十二条归类不妥。

(1)卜祭类第十九条,丁未卜王命申祭田。340(13)董作宾:《新获卜辞写本后记》,严一萍编:《董作宾先生全集甲编》第三册,(台北)艺文印书馆,1977年,第531页。卜辞后数字为《写本》摹写编号。下同。

(2)卜征伐类第一条,已未卜命冓丅侯。73

董作宾将例(1)卜辞归入“卜祭”类,温廷敬不认同。温认为,赐臣下以祭田,非自祭其宗祖,并入祭类似是不妥。“圭田”是古代卿、大夫、士供祭祀用的田地。《孟子·滕文公上》 :“卿以下必有圭田,圭田五十亩。” 赵岐注:“古者卿以下至于士皆受圭田五十亩,所以供祭祀也。圭,洁也。可见,“圭田”是古代卿、大夫、士供祭祀用的田地,可谓之“祭田”。所谓 ‘惟士无田则亦不祭’,言绌士无洁田也。”《礼记·王制》:“夫圭田无征。”孔疏曰,此殷礼也。可知,殷实有祭田。此处卜辞中“祭田”并非是一个动词,而是一个名词,并不是指一种祭祀,而是指王赐予申的圭田。所以这条卜辞便不能归入祭祀类。

对于以上两条卜辞,应立赐命一类,将其归之。

相关的还有以下卜辞:

同样讲嫁女之事还有以下两例:

从例(3)到例(12)被董作宾归入卜祭类和卜行至类,然经过分析可知皆为卜嫁女者或与嫁娶类相关,宜另立“卜婚嫁类”入之,从这里也可以知道商代婚嫁之礼已然完备。

除去归类问题,关于卜辞的一些释读,也值得商榷。如:

卜田渔类,第四条:从相其每,壬王异盂田弗。 216

(二)卜辞文字的考释

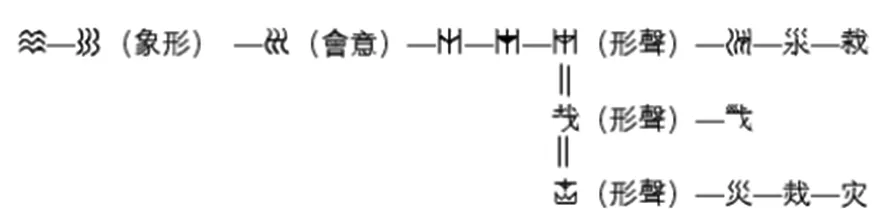

对于出土甲骨文字的考释,董作宾的突破在于不仅考释出字的本义,同时阐述了字的演化过程。

对于这番论证,余永梁予以认同,并且还扩展了之后的演变情况,如下:

(2)其他释读之字正误探讨

上文提到在《新获卜辞写本》后记第三章乙“字之考释”部分,董作宾分列可识之字十、不可释者二十六,在这十个可识之字中仍有部分学者们提出了不同的见解。

以上种种是《新获卜辞写本》及后记刚著录发表不久各位学者与之讨论的文章,内容涵盖之广,讨论之细致,研究之深入,无不反映了这本材料的及时和重要,在接下来的时间内越来越多的学者参与到讨论中,同时也引起了广大学者对于接下来十年科学发掘殷墟的关注,期间所出的研究成果对于古文字考释、甲骨文研究的发展都起到了巨大的推动作用。

四、结语

《新获卜辞写本》及后记是殷墟科学发掘所获甲骨的第一本著录及研究著作,却历来没有得到相应的重视,提及董作宾也多是在甲骨分期断代研究法,事实上《写本》本身所著录甲骨给学界造成了巨大震动,改变了甲骨私人收藏,私人研究的状况,证明了中国人可以自行发掘甲骨并将之保存、研究,避免了甲骨流失国外,同时将考古学和甲骨学结合在一起,促进了两个学科的共同发展。其次,《写本》著录体例开甲骨文字摹写与地下情况结合著录之先河,这种著录方式下的甲骨卜辞,为研究殷商史提供了新的史料,如傅斯年根据《写本》三五八号卜辞的“伐芈”和二七七号“令诸侯”研究出“楚之先世”和“殷周之关系”令人信服。另有许多学者如邓尔雅、温廷敬、魏建功等就书中具体问题进行讨论,为学术界带来了新的观点。再次,《写本》及后记后记包含的六部分内容,有许多前人未曾发现的创见,从甲骨实物出发纠正前人学者的一些观点,开始研究甲骨文例、契刻之法,从书体思考甲骨文时代的先后问题,这些都对董作宾之后的学术研究起到了发端和奠基石的作用。诚然,《写本》及后记也有许多不完善和误释的地方,我们应看到并纠正,但更为重要的是认识到它真正的价值和意义,给予其一个准确合理的学术史定位,这不仅使得我们在梳理甲骨学研究历程中能多一份历时的角度,使得研究脉络更为清晰,更是提醒我们对于其他遗珠类的成果予以相应的重视,不断给甲骨学、古代史的研究提供新的材料。