系统化心脏康复干预对急性心肌梗死患者PCI术后心功能和预后的影响

2021-05-24曾昭萍宋晶金

曾昭萍 宋晶金

临床上冠状动脉粥样硬化性心脏病中最为严重的类型为急性心肌梗死,属于心肌缺血性坏死的一种,患者通过进行PCI术能够快速的提高对冠状动脉的血液灌注,改善心肌缺血的情况。临床上心脏康复是多种干预手段结合,对心血管疾病对患者造成的心理、生理影响具有消除、减轻的效果,有效的控制心脏病症状,逆转或者稳定动脉粥样硬化进程,降低二次心肌梗死的危险以及猝死的几率,有效的提高患者生活质量[1,2]。在本次研究中,对急性心肌梗死患者PCI术后应用系统化心脏康复对其心功能以及预后的影响进行研究分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 择取2018年7月~2019年7月间在本院通过PCI手术治疗的90例急性心肌梗死患者作为研究分析对象,随机分为观察组及对照组,每组45例。观察组,男23例,女22例;年龄41~75岁,平均年龄(71.55±10.69)岁。对照组,男22例,女23例;年龄41~76岁,平均年龄(71.76±10.55)岁。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 ①所有患者均符合诊断标准;②所有患者均通过PCI手术进行治疗;③所有患者的肢体活动能力正常;心脏康复干预配合度良好;④所有患者及其家属对本次研究均有知情权,并签订同意书;⑤1年内再无择期PCI计划的患者。

1.2.2 排除标准 ①患者年龄在80岁以上;②过去8 h内没有新发或再发心绞痛;③有未控制的呼吸衰竭[血氧饱和度(SpO2)≤90%];④有未控制的导致血流动力学不稳定的恶性心律失常;⑤有未控制的感染性休克及脓毒血症;⑥入组前参加过其他药物或医疗器械临床试验而未达到主要研究终点时限者;⑦合并精神疾病、认知功能障碍、语言交流障碍等;⑧伴有严重脏器功能障碍;⑨无法完成耐受运动测试;⑩中途退出调查者,依从性差,无法按照要求完成临床试验患者。受试者须不满足上述排除标准的任意一条方可随机入组。

1.3 方法 对照组应用常规术后干预、指导,包括心电监护、用药指导、生活护理等,密切观察患者动脉搏动、肢体肿胀和皮肤颜色变化情况。观察组在对照组基础上应用系统化心脏康复干预,具体方法如下。

1.3.1 建立系统心脏康复团队 由6名N2级护理人员、2名康复治疗师、2名心内科副主任医师组成,其中护理人员对患者病情进行观察记录,指导患者活动,在患者出院后每周联系1次,叮嘱患者根据医嘱执行康复五大处方;心内科医师负责对患者进行包括心肺运动测试等在内的病情评估和制定运动、营养、心理等心脏康复五大处方以及对康复过程中的安全进行监管,营养处方通过康复门诊、讲座、微信群等线上线下方式对患者讲解营养与疾病关系知识),对患者进行个性化指导,双心患者通过康复门诊进行心理量表评估焦虑抑郁状态程度,对患者进行药物治疗、心理疏导。

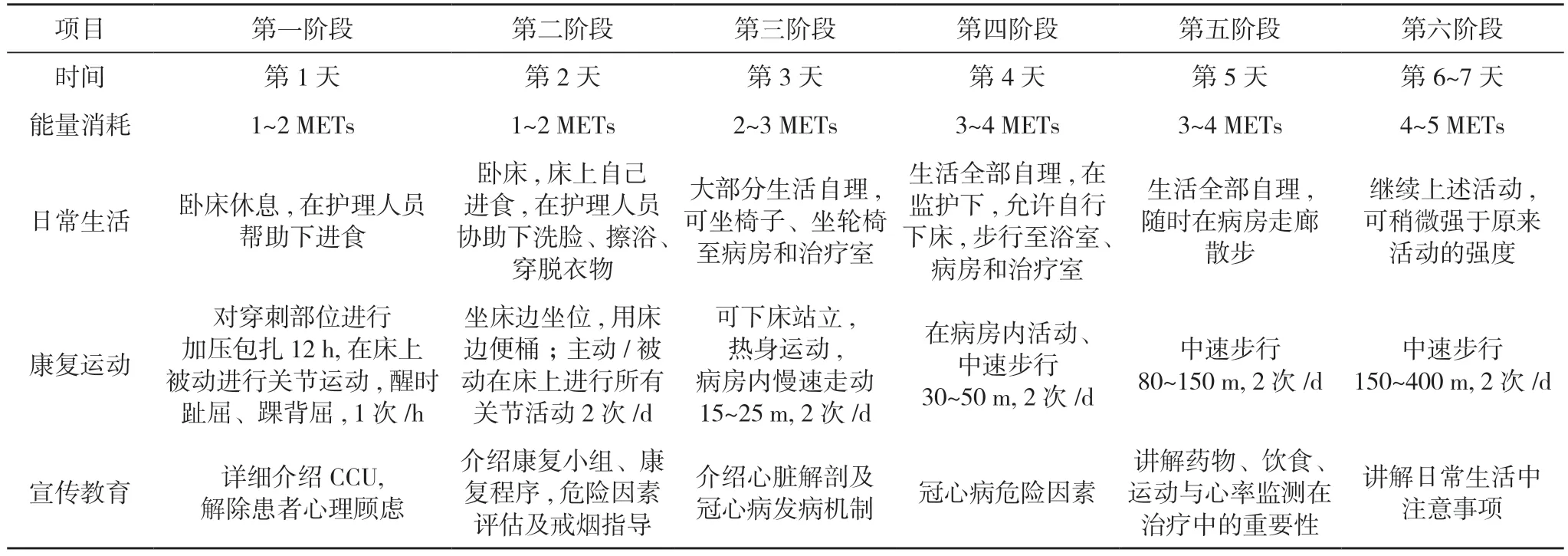

1.3.2 心肌梗塞Ⅰ期康复方法 ①根据不同患者不同阶段情况决定各个阶段康复方法,各个阶段可以适当延长、缩短;②在心电监护的前提下进行康复,对患者各项心血管指标变化进行观察;③从第3天开始经桡动脉入路患者可在病房内慢速行走,经股动脉入路患者需要进行上肢运动,在7 d内避免下肢进行大幅运动;④出现以下情况时暂停活动:a.心率在静息心率基础上增加>20~30次/min或心率≥110次/min;b.出现眩晕、心绞痛、晕厥、胸闷、面色苍白、气短、大汗、心悸等,同时且Borg>12分;c.活动时ST段上移≥0.2 mV,或下移≥0.1 mV;d.收缩压不升高反而降低,或收缩压上升≥20 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);e.严重心律失常。具体方法如下。见表1。

表1 心肌梗塞Ⅰ期康复方法

1.3.3 制定运动处方 护理人员在患者出院前根据试验结果制定好运动处方,包括运动方案、治疗运动、整理运动、运动程序、热身以及相关注意事项。

1.4 观察指标及判定标准 对比两组患者出院6个月心功能、预后、心肺运动测试试验的参数如无氧阈值、最大摄氧量、运动终止后第1 min心率。使用美国生产的GE VIVID7型超声心动仪对患者左心功能进行测定,探头频率设置在1.7~3.4 MHz,左心室射血分数越高,表示左心功能越佳。预后包括患者焦虑、抑郁心理状况、生活质量,使用抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)评价患者心理状况,分数越高,表示抑郁及焦虑情绪越严重;使用生活质量评分表评价患者生活质量,分数越高,表示生活质量越佳。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

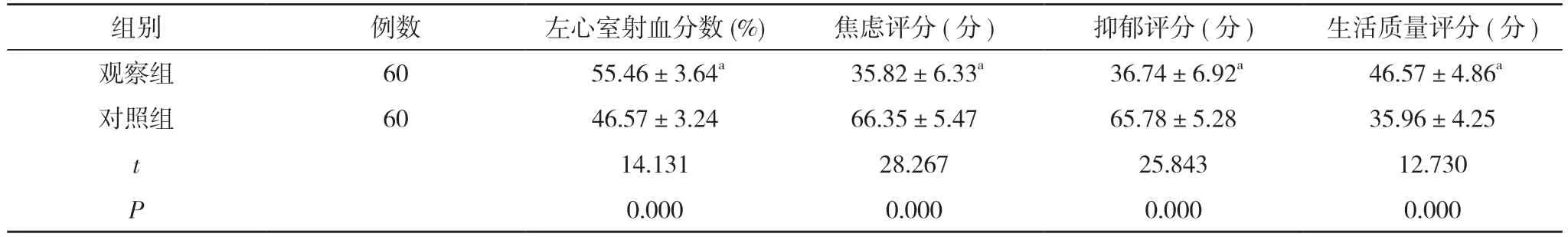

2.1 两组患者出院6个月左心室射血分数、焦虑抑郁评分以及生活质量评分对比 观察组患者左心室射血分数、生活质量评分高于对照组,焦虑评分、抑郁评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

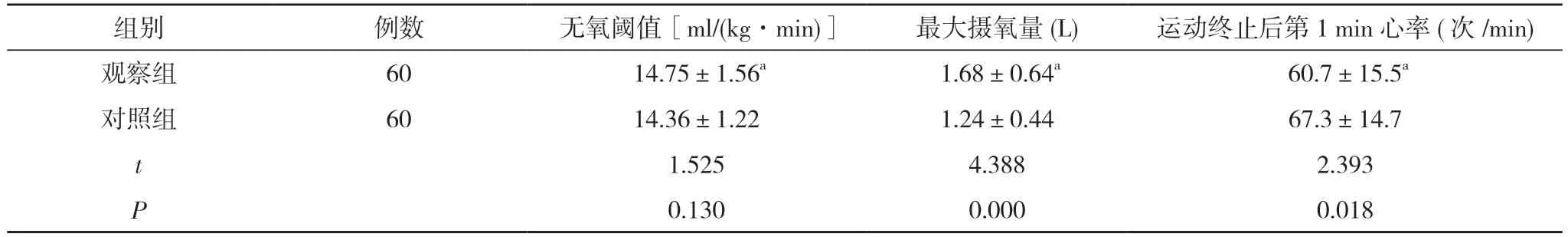

2.2 两组患者无氧阈值、最大摄氧量、运动终止后第1 min心率对比 两组患者无氧阈值对比差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者最大摄氧量高于对照组,运动终止后第1 min心率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 两组患者出院后6个月左心室射血分数、焦虑抑郁评分以及生活质量评分对比()

表2 两组患者出院后6个月左心室射血分数、焦虑抑郁评分以及生活质量评分对比()

注:与对照组对比,aP<0.05

表3 两组患者无氧阈值、最大摄氧量、运动终止后第1 min心率对比()

表3 两组患者无氧阈值、最大摄氧量、运动终止后第1 min心率对比()

注:与对照组对比,aP<0.05

3 讨论

临床上急性心肌梗死是一种常见疾病,是冠心病的一种,具有病情进展迅速、发病快的特点,降低患者心功能,严重影响患者正常生活,治疗的关键为将阻塞血管尽快开通,患者通过PCI治疗具有显著效果,改善患者心功能,降低患者死亡率以及心血管事件发生率[3]。

有相关研究表示,急性心肌梗死患者在早期通过康复运动具有一定的安全性、可行性,以往常规的康复治疗对患者的活动以及体位进行限制,患者长时间卧床休息,导致活动耐力降低、腰肌劳损、腰酸背痛等情况,容易出现焦虑、抑郁、厌倦等负面情绪及坠积性肺炎、深静脉血栓等情况,延长患者恢复时间,加重患者经济负担[4,5]。在系统化心脏康复干预中,不限制患者体位以及活动,辅助患者进行下床活动、行走,改变患者床上体位,通过适当的活动,能够缓解患者出现的各种不良情绪,同时提高患者运动能力,提高患者冠状动脉血流量,提高运动负荷,改善患者心功能,提高患者最大摄氧量,降低运动终止后第1 min心率,使患者生理、心理恢复到最佳状态,降低患者卧床时间,提高患者生活质量,避免患者出现并发症,提高手术治疗效果,延长患者生存时间,降低患者死亡率,缩短患者住院时间,减轻患者经济负担,同时具有较高的安全性以及有效性[6,7]。在本次研究中,出院6个月后,观察组患者左心室射血分数(55.46±3.64)%、生活质量评分(46.57±4.86)分高于对照组的(46.57±3.24)%、(35.96±4.25)分,焦虑评分(35.82±6.33)分、抑郁评分(36.74±6.92)分低于对照组的(66.35±5.47)、(65.78±5.28)分,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者无氧阈值对比差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者最大摄氧量高于对照组,运动终止后第1 min心率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。表示观察组患者心功能恢复效果更佳。

综上所述,针对进行PCI手术治疗的急性心肌梗死患者应用系统化心脏康复干预有显著效果,能够提高患者心功能,改善患者心理情绪,提高患者生活质量,在临床中值得推广应用。