半夏泻心汤治疗慢性胃炎临床效果观察

2021-05-24王艳红

王艳红

慢性胃炎是以胃黏膜中淋巴单核细胞增多的胃黏膜慢性炎症,该类疾病患者进食后可能有上腹不适、嗳气、恶心等症状,可影响机体的消化吸收[1]。随着人们生活方式、饮食习惯、工作压力的加大,使得慢性胃炎的发生率呈逐渐升高的趋势,临床为慢性胃炎患者实施治疗主要以抗Hp感染、胃酸抑制等方式为主,虽获得了一定的治疗效果,但效果并不理想,用药后不良反应发生率较高,因此,应用价值具有一定的局限性。随着研究的深入,现代中医辨证治疗逐渐被大众认可,其治疗慢性胃炎效果良好,且用药后不良反应较少[2]。基于此,本文旨在探讨半夏泻心汤加减治疗慢性胃炎的临床效果,作者选择2017年1月~2019年2月本院收治的76例慢性胃炎患者,对西药常规治疗与半夏泻心汤加减治疗效果进行对比,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2017年1月~2019年2月收治的76例慢性胃炎患者,根据其就诊奇偶顺序分为中药组与西药组,每组38例。西药组男21例,女17例;年龄35~57岁,平均年龄(46.08±5.56)岁;内镜分级Ⅰ级10例、Ⅱ级12例、Ⅲ级16例。中药组男18例,女20例;年龄35~62岁,平均年龄(48.51±5.21)岁;内镜分级Ⅰ级9例、Ⅱ级14例、Ⅲ级15例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究全程由院伦理委员会监督。纳入标准:①符合中华医学会制定的《中国慢性胃炎共识意见》[3]中“慢性胃炎”的诊断标准;②患者均知情并已签订相关协议。排除标准[4]:①其他消化道出血、肿瘤等疾病者;②合并心、脑、肝、肾功能不全者;③精神疾病者。

1.2 方法 两组治疗前均先接受饮食护理干预,西药组采用西药治疗。患者口服替普瑞酮胶囊[卫材(中国)药业有限公司,国药准字H20093656],50 mg/次,3次/d。中药组在西药组治疗基础上采用半夏泻心汤加减治疗,药剂组方:党参15 g、黄芩10 g、半夏10 g、炒枳实10 g、白芨10 g,甘草 6 g,黄连3 g、干姜3 g,大枣6颗。根据患者不同症状进行加减:热盛者加白花蛇舌草20 g、蒲公英15 g;疼痛强烈者可加五灵脂与蒲黄(均10 g);肝郁者可加白芍(15 g)、柴胡与枳壳(各12 g);腹胀者可加焦山楂(15 g)与砂仁(6 g)。用水煎煮后取200 ml,分早晚各1次服用。两组连续治疗3个月。

1.3 观察指标及判定标准 对比两组患者治疗后胃黏膜病理学改善率、Hp转阴率、不良反应发生情况以及治疗前后中医证候积分、免疫功能指标。中医证候积分:证候分类有胃脘不适、恶心嗳气、口苦口干、大便糖稀四类。根据患者病情程度进行评分,患者无明显感觉记为0分;患者偶尔发作,能感受到症状存在记为2分;患者明显感觉到症状,并间断发作记为4分;患者症状显著,并持续发作记为6分[5]。积分越高症状越明显。不良反应主要为皮疹、恶心呕吐、皮肤瘙痒等。免疫功能指标:抽取患者的静脉血送检进行流式细胞术测定,检测CD4+、CD8+、CD4+/CD8+水平。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗后胃黏膜病理学改善率、Hp转阴率对比 经胃镜检查,中药组胃黏膜病理学改善34例(89.47%);西药组胃黏膜病理学改善26例(68.42%),中药组胃黏膜病理学改善率高于西药组,差异具有统计学意义(χ2=5.07,P<0.05)。治疗后,中药组Hp转阴30例(78.95%);西药组Hp转阴22例(57.89%),中药组Hp转阴率高于西药组,差异具有统计学意义(χ2=3.90,P<0.05)。

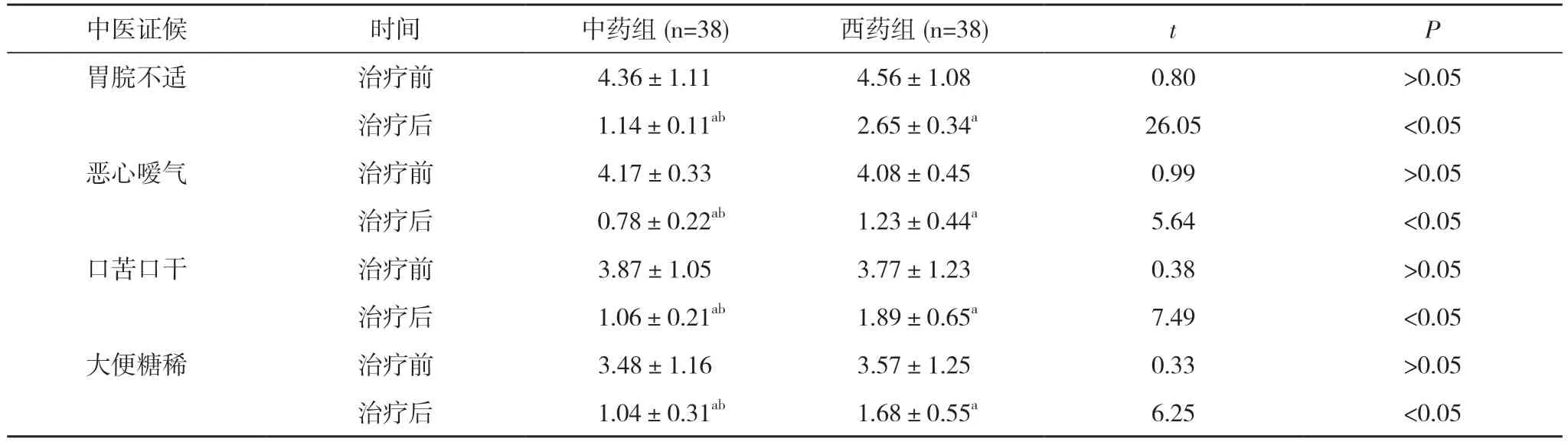

2.2 两组治疗前后中医证候积分对比 治疗前,两组胃脘不适、恶心嗳气、口苦口干、大便糖稀积分对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组胃脘不适、恶心嗳气、口苦口干、大便糖稀积分均较本组治疗前降低,且中药组降低程度高于西药组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后证候积分对比(,分)

表1 两组治疗前后证候积分对比(,分)

注:与本组治疗前对比,aP<0.05;与西药组治疗后对比,bP<0.05

2.3 两组不良反应发生情况对比 中药组不良反应发生率为0(0/38);西药组不良发生发生率为10.53%(4/38),其中皮疹1例(2.63%)、恶心呕吐1例(2.63%)、皮肤瘙痒2例(5.26%)。中药组不良反应发生率低于西药组,差异有统计学意义(χ2=4.22,P<0.05)。

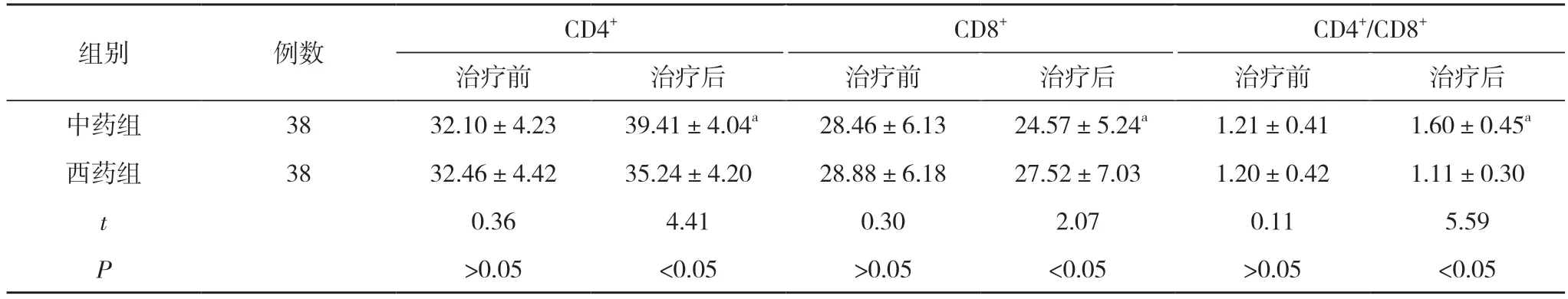

2.4 两组治疗前后免疫功能指标对比 治疗前,两组CD4+、CD8+、CD4+/CD8+对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,中药组CD4+、CD8+、CD4+/CD8+均优于西药组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后免疫功能指标对比()

表2 两组治疗前后免疫功能指标对比()

注:与西药组治疗后对比,aP<0.05

3 讨论

慢性胃炎是临床较为常见的疾病,致病因素主要与Hp感染有关,且受自身免疫、遗传因素等影响,慢性胃炎患者存在胃液分泌失调、十二指肠液反流的情况[5]。若未予以患者及时治疗,病情严重者可出现胃黏膜出血、糜烂、化生的情况,表现出上腹部疼痛、痞胀不适等症状,降低患者的生活质量。患者患有慢性胃炎后会呈现出胃部隐痛,而且痛感呈现持续性,空腹时痛感特别强烈,在吃些食物后,患者的症状就会得到缓解,如果在劳累或者是受凉之后,症状就会更加明显,临床治疗慢性胃炎主要以口服西药为主,能够对患者的病情抑制,但是其疾病复发率高,较易出现不良反应情况[6]。中医中采取的主要治疗方法就是温中健脾,以此来和胃止痛。其中比较具有代表性的治疗方法就是半夏泻心汤,此汤有一定的温中散寒、和胃止痛的作用,适用于慢性胃炎患者的治疗。慢性胃炎在中医系统学中属于“痞满”、“胃脘痛”范畴,其发病机理是由于湿邪、热邪侵入体内,致脾胃转运失调,继而纳气、降气受阻,以脾胃湿热证为主,故治疗原则是清热、化湿、理气[7]。半夏泻心汤中的半夏有消痞散结、降逆止呕效果;黄连可温和燥湿、合苦降辛,但行气理;黄连泻火,辅以干姜能辛开散结,干姜又有散寒、温肺化饮功效;炒枳实、白芨有行气抑酸止痛、芳香化浊、理气化湿、醒脾、辟秽合中之效;黄芩能泻热开痞,栀子还有祛湿效果;大枣健脾益气;茵陈味苦、性寒,可治腹痛、呕吐;党参可补中益气,和胃生津;甘草清热和胃,可调和诸药,使其共同发挥作用,并增强药物效果[8]。白花蛇舌草的主要功效是清热解毒、消痛散结,蒲公英也有清热解毒之效,对热盛者效果极好;五灵脂用于心腹淤血作痛、治咽干痛,蒲黄也有止痛回气效果;白芍用于平肝止痛,柴胡能治肝郁气滞,枳壳主治胸邪气滞,对肝郁者效果极好;砂仁与焦山楂都有促消化作用。半夏泻心汤整体可和胃消痞,散热祛湿,并有调和脾胃、使脾胃回气的效果。在本次研究中,中药组胃黏膜病理学改善率高于西药组,差异具有统计学意义(P<0.05)。中药组Hp转阴率高于西药组,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后,两组胃脘不适、恶心嗳气、口苦口干、大便糖稀积分均较本组治疗前降低,且中药组降低程度高于西药组,差异具有统计学意义(P<0.05)。中药组不良反应发生率低于西药组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,中药组CD4+、CD8+、CD4+/CD8+均优于西药组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结果表明,半夏泻心汤加减治疗慢性胃炎对患者的症状改善有促进作用。

综上所述,半夏泻心汤加减治疗慢性胃炎可改善胃黏膜病理学症状,并能缓解临床证候,其治疗效果明显。