整合营销传播下非遗特色小镇的媒介形象传播

2021-05-23潘程晨

潘程晨

摘要:当前非遗特色小镇作为体现城市竞争力的重要部分,其媒介形象的传播直接影响对外宣传与推广的小镇形象,以及小镇内外部利益相关者。文章通过引入整合营销传播,梳理以消费者为中心进行媒介资源与传播信息高度整合的三大理论要点,阐明该指导方法论对于非遗特色小镇媒介形象传播的必要性,包括应对消费者精准信息投放的需要,面对海量媒介广告接触途径的需要,以及增强自主品牌形象的需要。在此基础上,笔者通过理论与实践相结合的方法,提出基于整合营销传播理论的非遗特色小镇媒介形象的新传播策略,首先要集中力量聚焦目标传播受众,其次要统筹媒介形象的传播渠道和整合媒介形象的传播内容,形成品牌传播合力优势,从而在特色小镇的竞争中获得媒介话语权。本文通过探讨非遗特色小镇的媒介整合传播策略,旨在为其他非遗特色小镇的媒介形象传播提供有益借鉴。

关键词:整合营销传播 非遗特色小镇 媒介形象

一、整合营销传播的三大向度

在20世纪末,随着全球一体化的进程加快和媒介数量爆炸式增长,商业活动之间的无障碍传播、信息交流的途径亟须被构建。在该背景下,整合营销传播(Integrated Marketing Communication,IMC)模式,集营销和传播优势于一体,成为这个时代全面竞争格局的理论指导。整合营销传播理论先驱唐·舒尔茨(Don E.Schultz)指出“整合营销传播模式有益于形成个性化与独特化的传播效果,从而在高度雷同化的市场局面中获取先天竞争优势”[1]。具体而言,整合营销传播是依循一切可能接触到消费者的渠道,开展多元化的围绕受众出发的长期说服性传播活动。[2]

笔者通过分析各类前沿整合营销传播的理论,结合关键要素将其总结为三大向度:第一,以消费者为中心;第二,将媒介资源整合进消费者营销传播活动范围;第三,把传播信息予以整合并统一传达给消费者。

1.以消费者为中心

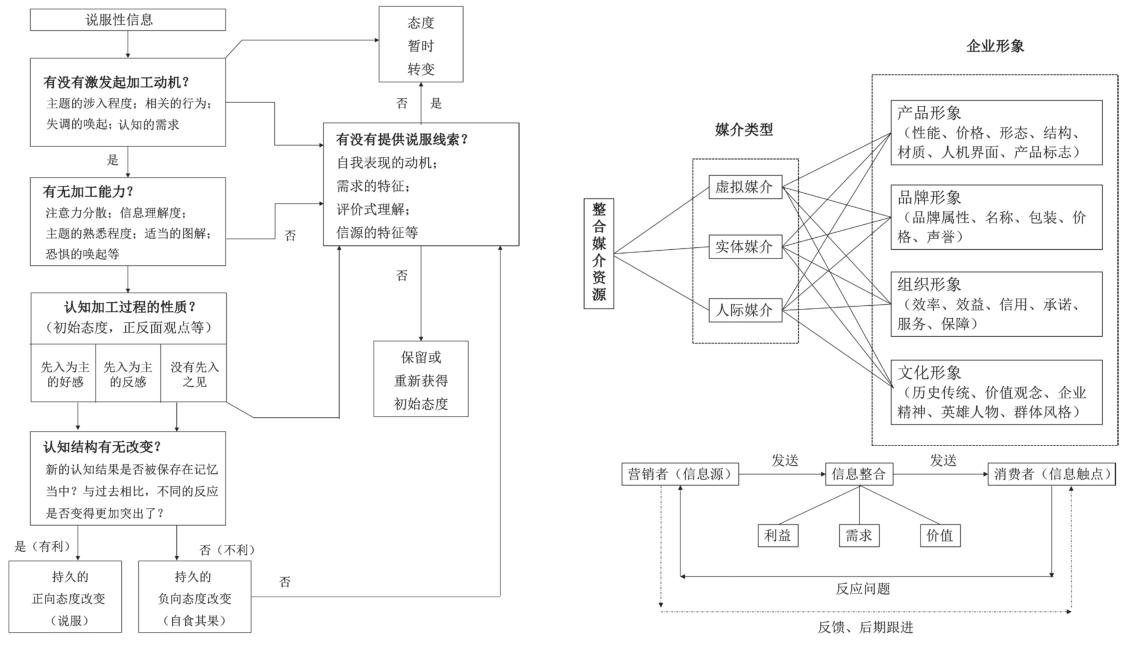

整合营销传播理论的核心是以消费者需要的价值为中心,它需要考虑受众对产品信息可能感兴趣的领域,并对信息予以编码,设计一套传播路径。在整个传播过程中,消费者既是营销传播的起点,亦是最终目标。唐·舒尔茨强调,整合营销传播的目的是能够影响甚至改变用户对象的行为,而这就需要在洞悉消费者多样性需求和媒介技术变革的基础上,把消费者的利益置于各种传播渠道和各类重大程序之上,进而实现产品的生产、处理加工以及对外传播。[3]比如在“说服过程的推敲可能性模型”中,一方面表明了消费者面对说服性信息的潜在反馈;另一方面指出说服性信息以及其所引发的相关信息如何引导与改变消费者的认知,最终实现说服的目标。[4]整合营销传播转变了从企业出发的传统传播模式,凸显了以消费者为中心的扩散性传播格局,实现消费者和企业、品牌内外双向互动。

2.媒介资源的高度整合

媒介资源是整合营销传播效果并使之得以最大化实现的载体,其高度整合涉及广告、企业识别(CI)、包装、新旧传播媒体等所有可能传递说服性信息的媒介的统一,并且皆归属于营销项目的范畴。该过程的关键环节在于尽可能优化消费者潜在的能够获取到有关品牌、企业、产品信息的传播途径,同时选择最有利的传播时间、地点、主题。舒尔茨引入品牌接触点的概念,他认为要将消费者可能了解到的关于品牌信息的一切渠道开展整合传播,譬如人际传播也是品牌接触点的一部分。[5]同时,各个品牌接触点之间互为依托、优势互补,共同形成与消费者相关联的媒介触点矩阵,协同展现媒介资源传播合力的结果。如从“整合媒介资源传播分配模式”中可以看出,整合媒介资源依托虚拟媒介、实体媒介和人际媒介,探索由不同的媒介类型传达给消费者的产品形象、品牌形象、组织形象、文化形象的传播分配新模式,而包括这四者在内的企業形象对于三大媒介类型的传播又具有同一性,像产品形象经由虚拟媒介、实体媒介、人际媒介的传播是“一种声音、一种形象、一种表达”,这种新型媒介资源整合观念改变了传统企业不聚焦的媒介传播方式。

3.传播信息的高度整合

移动互联技术背景下,衍生了众多追求自我价值的成熟平台和社会化媒体,人们被日益增多的破碎化信息所覆盖。对于企业而言,如何对传播信息进行充分整合是使整合营销传播发挥效力的关键。传统信息传播流程以反馈为主,是线性输出,等消费者意识到后再传达回来,如果产生信息屏障就不会造成有价值的反馈。此外,以往信息的选择是优先企业对于产品利益的设定,而不是落实到有关受众实际需求分析的基础上。[7]新型整合传播新消息模式注重营销人员与消费者的直接接触,因为营销者具有互动传播性,有助于加快信息交换的速度与动态反馈,从而有效提升价值信息的可能性。如“整合传播信息模式”所示,营销者与消费者沟通的过程也是有关“利益、需求、价值”的信息整合过程,其中的信息混乱与反馈延迟都可以得到最大限度地避免,对于消费者提出的问题,营销者不但能够及时记录与回应,也能开展周期性跟进,来提升受众对于品牌的满意度。

二、整合营销传播对非遗特色小镇媒介形象传播的必要性

整合营销传播理论经过近30年的发展,在以消费者为中心、整合媒介资源、统一传播内容方面已达到共识。目前,部分学者致力于以整合营销传播理论为契机,探讨城市媒介形象的互动式、可持续式整合宣传,可以说城市媒介形象的整合传播框架已现雏形。而依托某一产业如独特资源的特色小镇,是新型城镇化发展的必然路径,也是城市特色化发展历程中的一环,其媒介形象的发展对于带动整个城市的竞争力与品牌影响力起到关键作用。通过引入整合营销传播理论,作为特色小镇媒介形象传播的实践指导依据,把非遗特色小镇当作一种商品进行营销传播,这对于适应多元媒介传播渠道和消费者的需求变化具有必要性。

1.应对消费者精准信息投放的需要

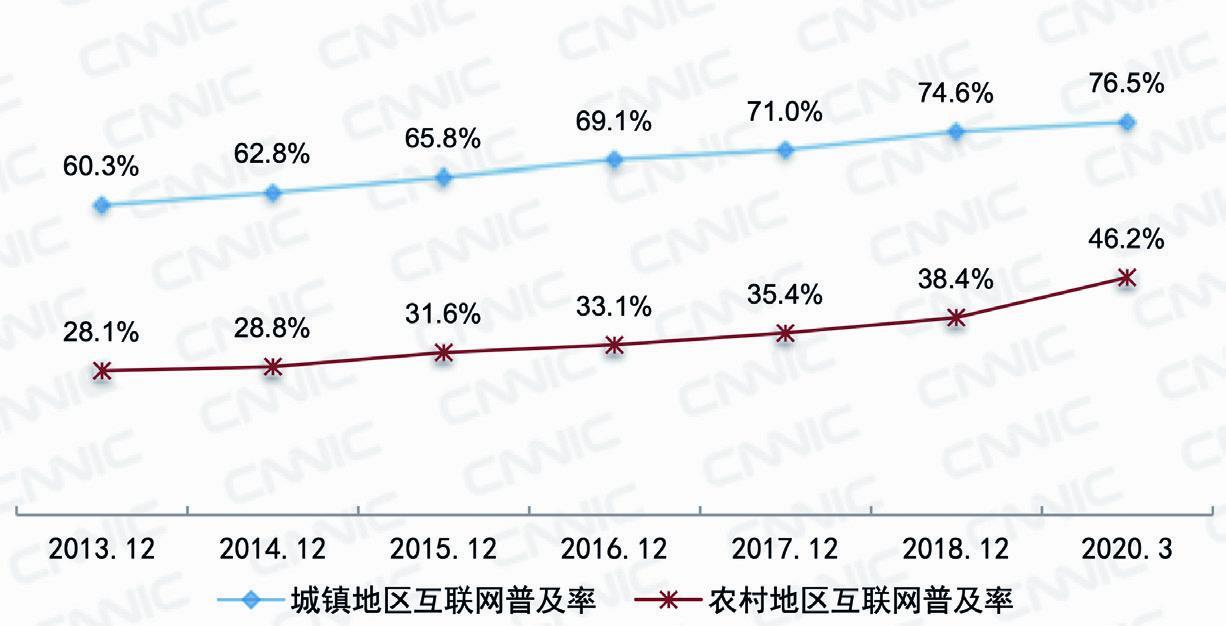

截至2020年3月,我国城镇互联网普及率达76.5%,城镇网民规模约6.49亿,占网民整体的71.8%,该数据表明了城镇网民是互联网信息接触的主力军。而在全媒体生态环境下,媒介爆炸式增长,各种信息大规模泛滥,这既为各大城镇消费者提供了多样化选择,也让消费者对信息的免疫力提高。这意味着众多非遗特色小镇的消费者具有自主选择媒介渠道与信息的权利,改变了传统全盘接收的接触形式。同时,特色小镇媒介形象传播受众偏好可以在恰当的时间与地点,经由他们常用的媒介平台或以直接的呈现形式,精准传达非遗特色小镇的吃喝玩乐大事件,比如最新的艺术展览、非遗活动、亲子趣味活动等内容,并且用户易于反馈自身的实际需求和表达建设性意见。整合营销传播理论正是主张对各大媒介的分众化信息投放,构建满足用户多元需求的生活、娱乐一体化的消费指南,切实传播服务于受众的有价值的精准信息。

2.迎合海量媒介广告接触途径的需要

当前各种互联网平台技术、移动终端技术的高速发展,为媒介环境的全面革新提供了技术基础,铺天盖地的媒介广告无时无刻不充斥着人们的视野。截至2019年,中国网络广告市场规模达到4341亿元,增长率为16.8%,虽然相比2018年增速放缓,但是仍呈现持续扩张的趋势,为广大消费者创造了与海量媒介广告接触的可能性,这对非遗特色小镇媒介形象傳播而言既是挑战也是机遇。在众多互联网媒体广告中,短视频平台用户在2020年3月达到77325万人,已有85.6%的使用率,如抖音、快手海外版等应用已经成为文化输出的重要渠道。新颖直观的优秀短视频作品,打破了语言和国家的界限,让跨文化传播变得喜闻乐见。譬如知名博主李子柒的短视频,以我国农家衣食住行的日常生活为创作元素来宣扬中国传统文化,截至2019年12月,其YouTube粉丝已近800万,单个视频达到500万的观看量。所以,非遗特色小镇可以借鉴优秀创作者的视频拍摄及制作经验,依托整合营销传播理论充分利用媒介广告宣传平台,将特色小镇内的非物质文化遗产技艺、生活方式等原生态的文化面貌生动直观地传达给受众,利用口碑病毒式传播的高效性获得非遗特色小镇的精准用户群体。

3.塑造特色小镇自主品牌形象的需要

自2016年,住房城乡建设部公布了第一批中国特色小镇,国内开始掀起特色小镇建设热潮。截至2018年底,全国共有特色小城镇数量403个,省级特色小镇数量为996个。在非遗特色小镇的实际开发中,相关组织者存在缺乏品牌运营管理意识,没有整合营销传播观念、对传统文化的现代化传承手段认识不足等问题,造成非遗特色小镇未能建构可持续发展的运营机制,出现一大批小镇“特色不特”和“千镇一貌”的局面。[10]各大非遗特色小镇企图以小镇的媒介形象传播为切入点,借助媒体的影响力产生辐射效应,但是在市场竞争的环节中实际传播效果受到极大冲击。舒尔茨认为只有整合营销传播才可以在同质化的市场中实现突围,形成差异化竞争优势。整合营销传播理论主张“用一种声音传达”,在嘈杂的广告环境中要把统一的媒介信息输送给消费者。这就要求非遗特色小镇的媒介形象传播要确保小镇的利益相关者在不同的媒介接触途径上,接收有关小镇统一的品牌形象内容,以增强小镇在自主品牌建设方面的媒介形象传达效果。

三、基于整合营销传播的非遗特色小镇媒介形象传播策略

整合营销传播新观念给非遗特色小镇媒介形象传播提出了一种契合市场经济发展的思维方式。在《地方营销》一书中,菲利普·科特勒(Philip Kotler)认为整合营销传播理论和地区营销的战略性结合是面对如今地区形象高度同质化的解决之道。在赢得特色小镇内外部利益相关受众满意的基础上,统筹各大媒介渠道(付费媒介、免费自有媒介等),并整合媒介形象传播信息,这能够让非遗特色小镇受众充分领略小镇与众不同的品牌形象特色与本土独特的文化魅力。

1.聚焦非遗特色小镇媒介形象传播受众

目前,非遗特色小镇的媒介形象传播的受众面较窄,趋向单一化。根据整合营销传播理论,受众和品牌之间的利害关系为整合营销传播的重点。汤姆·邓肯(Tom Duncan)率先提出“关系利益人”的概念,认为关系利益人和品牌的关系是相辅相成的,并进一步指出整合营销传播的一切项目皆需以关系利益人为中心开展。非遗特色小镇的媒介形象传播的关系利益人包括小镇内外部利益相关者。小镇内部关系利益者主要由非政府组织、企业、个体工商户、居民、非遗传承人群体构成。小镇外部利益相关者有外来的投资者、游客和访学调研人员等。非遗特色小镇的整合营销传播应在充分调研受众差异化需求基础上,从小镇内外部的利益相关者出发,所有传播活动项目皆需围绕小镇媒介形象传播受众的需求进行。[13]

此外,通过建立多维度的传播框架,来迎合各类传播受众群体对于信息多元性的需求,进而形成优质的非遗特色小镇媒介形象传播互动格局,同时利益相关受众对小镇品牌的用户体验与感受也会大幅度增强。其中,针对利益相关者精准画像数据的获取离不开新媒体平台的发展与应用,目前高效的分众信息投放技术非常成熟,所以政府和企业能够依据非遗特色小镇的用户数据库,实现对于受众媒介信息传播习惯的准确分析,如利用微信、微博、QQ等社交软件,以及小红书、友趣等消费指南App的后台监测数据,据此掌握用户的消费热点和动向,从而有利于挖掘和拓展受众有关品牌的接触点,全面提升非遗特色小镇媒介形象传播目标群体的实际消费转化。

2.统筹非遗特色小镇媒介形象传播渠道

新旧媒体的融合发展对各类型的非遗特色小镇会产生不同程度的影响。互联网新媒体的迅猛发展和传统媒体彼此渗透、互相接力,促使着非遗特色小镇媒介形象的传播受众接触面不断扩大,也让“非遗文化+乡愁记忆元素”的公共空间形象、“非遗文化+时尚潮流元素”的创意跨界形象、“移动互联+非遗文化体验”的互动媒介形象的高效传播成为可能。而如何统筹小镇传播这些媒介形象的渠道,形成立体化、多元化的传播格局,从而扩大特色小镇品牌范围,是一大亟须解决的难点。非遗特色小镇的媒介接触点大致划分为付费媒体与小镇自有媒体。付费投放媒体是企业或组织经由付费渠道购买广告版面或者付费搜索等,比如电视、报刊等媒体的广告植入、社交App(微信、微博大V等)的小镇品牌形象推广、请明星代言等。特色小镇的自有媒体是指小镇官方免费的传播途径,譬如政府网站、微博、小镇生活App、官方微信号等网络媒介,以及小镇户外公共媒体、出版刊物等实体媒介。[14]在实际媒介传播渠道运用过程中,要结合付费媒体与自有媒体各自的优势,统筹构建媒介形象传播路径,以形成一体化的多媒体传播矩阵。当非遗特色小镇举办大型活动以及节庆活动时,主办方能够以本镇的自有媒介传播渠道为切入点,如从纸媒开始,将非遗特色活动创意与图片进行结合,并予以多方面解读,使本地民众最先知悉本镇有关非物质文化遗产的公共空间活动、文化产品创意以及互联网的互动媒介项目,同时做到非遗特色小镇在纸媒之间协同推广。然后,将纸媒的级别上升到传播能力更强的媒介渠道。

此外,当地旅游局也要及时加强对于非遗文化及旅游资源的整合,并以旅游口袋手册的形式,发放给途经本地区乘坐高铁与动车的游客,使游客先了解小镇特色活动项目,形成良好的第一印象。在互联网新媒体方面,非遗特色小镇要增强对于官方微信公眾平台原创内容的制作能力,熟练运用微信客户端的服务板块功能(微预约、微调研、微商城等),系统地输出非遗资源的文化内涵与旅游资源。[15]非遗苏绣小镇微信官方平台的菜单栏设置和推文内容基本偏介绍型,缺乏引导用户消费的内容。而苏州博物馆的菜单栏设置与推文发布内容,和消费者的需求相关性就很强,诸如展览资讯、活动预约、文创商城、趣味游戏等菜单栏功能,还有最新展览、创意活动等主题的推文发布,后者不但实现了对于用户的消费引导,同时苏州博物馆的立体化品牌形象也深入人心。所以,非遗特色小镇在整合媒介形象传播渠道的同时,要注意对某一传播途径的深入挖掘,以拓展单向度的传播渠道影响力,从而有助于将媒介形象传播的合力优势发挥至最佳。

3.整合非遗特色小镇媒介形象传播内容

在非遗特色小镇的媒介形象传播过程中,如果小镇形象相关信息互相矛盾,各传播主体对所宣传的小镇形象自说自话,那么容易造成受众对小镇的定位不够清晰,无法形成“标签式”的印象。所以,非遗特色小镇需要整合各传播主体所传播的信息,使其立足于非遗特色小镇的文化品牌定位,让各大营销传播主体面向受众用“一种态度发声”,形成非遗特色小镇的文化品牌、企业品牌、产品品牌三位一体的品牌对外传播体系。

其一,非遗特色小镇需要依托小镇的文化创意与旅游资源来构建特色文化品牌形象,将文化品牌的合力优势充分发挥出来。这就需要运用“主攻与辅攻”的整合传播路线,主攻是指以挖掘本土非物质文化遗产的产能优势为主要任务,打造非遗小镇历史文化和创意文化兼具的消费升级路线,让来访者全身心体验非遗特色小镇的古色古韵与传统文化的现代化传承方式。辅攻是指将非遗小镇中不同景点的文化故事进行串联,创建以非遗产资源为核心的风土人情景观节点,让来访者以不同的体验视角,感知非遗小镇的文化美。其二,非遗特色小镇需要立足“非遗文化+乡愁记忆元素”的公共空间媒介形象,精准塑造“非遗文化+时尚潮流元素”的文创跨界形象,并通过“移动互联网+非遗文化体验”的互动媒介形象,来生动传达非遗特色小镇与时俱进的形象特征,让受众在空间、产品、交互动态场景中沉浸式感受几千年中华传统技艺的文化脉搏与时代活力。日本建筑师丹下健三认为,现代社会从以往对物欲的极度渴求,正在转变为对于人们内在精神世界的追逐。而非遗特色小镇经由媒介渠道重拾传统文化,正是帮助了媒介社会中的人们开启有关“自我”存在的寻根旅程。因此,整合非遗特色小镇媒介形象的传播内容,一方面有助于营造持续且稳定传播的媒介形象生态环境,另一方面,也有益于受众追溯非物质文化遗产的历史根源,提高对非遗传承的认知与兴趣。

四、结语

媒介形象作为影响非遗特色小镇软实力的因素,甚至具备比实体非遗特色小镇更重要的地位,但是我国过去的城镇化基本以培育城市为重心,非遗特色小镇在城市竞争中始终处于弱势。在全新的国际竞争格局下,多元化的传播主体与媒介渠道为非遗特色小镇的媒介形象传播赋能。通过采取整合营销传播理论的研究方法,分析其对于应对消费者、迎合新媒体环境、塑造非遗特色小镇的品牌形象的必要性,表明非遗特色小镇媒介形象在传播理念与传播活动方面皆有较大改善空间。依循整合营销传播理论,传播主体需要重视非遗特色小镇的传播受众群体,同时围绕其灵活整合媒介传播渠道,并做到“一致对外发声”,这将有利于塑造积极的小镇形象,在众多特色小镇的媒介话语权竞争中实现突围。

本文系长沙理工大学2020年度“双一流”建设项目(项目编号:14/02)阶段性成果。

注释:

[1]舒尔茨,田纳本,劳特朋.整合营销传播[M].吴怡国,译.呼和浩特:内蒙古人民出版社,1998:69.

[2] Schultz D E. Integrated Marketing Communications: Maybe Definition Is in the Point of View[J].Marketing News,1993(2):17.

[3]乔双双.新媒体时代特色中小城市形象媒介传播策略研究[D].中南民族大学,2018.

[4]卫军英.整合营销传播观念及其理论构架[D].浙江大学,2005.

[5]同[4]。

[6]初广志.整合营销传播概论[M].北京:高等教育出版社,2014:15-16.

[7]同[3]。

[8][9][11][12]中国互联网信息中心.第45次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2020-04-28)[2020-12-22].http://www.cac.gov.cn/2020-04/27/ c_1589535470378587.htm.

[10]刘相廷,何永华.旅游特色小镇发展存在的问题及解决措施[J].智能建筑与智慧城市,2020(03):113.

[11]同[4]。

[13]同[3]。

[14]同[3]。

[15]王准,吴晓东.辽西自然旅游资源品牌形象整合传播策略研究[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2020,42(03):160.