CT 和传统X 线诊断慢阻肺合并肺间质纤维化的诊断分析

2021-05-17于长锁赵希瑶

于长锁 赵希瑶

慢阻肺、肺间质纤维化均属于临床最常见的一种慢性、进行性的肺部疾病,当两者交叉出现时,会加重病情情,甚至还会威胁患者生命安全。当患者出现慢阻肺合并肺间质纤维化后,会表现出干咳、气短、憋喘等表现,随着病情的发展,致死率较高[1]。目前,临床在慢阻肺合并肺间质纤维化诊断中,多采用影像学检查,但此病影像学表现较为复杂,早期诊断的难度较大,会增加误诊或是漏诊率,延误患者的病情与治疗时机[2]。随着影像学技术的不断发展,多种不同的影像学检查技术被应用于慢阻肺合并肺间质纤维化诊断中,如CT检查时与组织学的检查特征具有一定的相关性,互为鉴别诊断方式[3]。因此,本文探究了CT 和传统X 线诊断慢阻肺合并肺间质纤维化的诊断价值,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年4 月~2020年6 月本院收治的60 例疑似慢阻肺合并肺间质纤维化患者开展本次研究,回顾患者的临床资料,所有患者均开展CT 和传统X 线检查诊断。患者中男39 例、女21 例,年龄40~92 岁,平均年龄(70.54±10.64)岁。其中所有患者均出现不同程度的少痰、气短、咳嗽、憋喘等表现,同时还会出现白色的稀薄痰液、出现阻塞性的通气障碍等。其中长时间接触粉尘者、接触有害气体者、抽烟者、类风湿性关节炎者分别有15、20、14、11 例。本次研究,符合本院伦理委员会要求。所有参与者均为自愿,并签署了知情同意书。

1.2 方法 60 例患者均开展CT 和传统X 线检查诊断,设备选择:飞利浦Ingenuity Core 128;锐珂 DRXEvolution,方法如下:CT 检查:应用CT 扫描仪,对患者开展相应的检查,从肺底开始,直至肺尖,管电压为120 kV,管电流为110 mA,层厚5 mm,层间距5 mm,行多平面重建,层厚为1 mm。在检查过程中,叮嘱患者保持平静的呼吸状态,之后对肺窗进行观察,窗宽为1400 HU、窗位为600~800 HU,采用双盲法,对图像进行分析,评估图像的质量。X 线检查:应用DR机,对胸部的正侧位拍片检查。检查之后,由三名经验丰富的医生,对所取得的图像进行阅片分析。

1.3 观察指标及判定标准 分析CT 和传统X 线检查结果并比较诊断符合率、特异度、敏感度,观察记录慢阻肺合并肺间质纤维化传统X 线、CT 表现以及CT检查病灶分布情况。以肺组织病理学诊断作为金标准,诊断标准:经病理组织检查,一般的间质性肺炎:肺功能出现异常,并出现限制性的通气功能障碍,气体交换时出现障碍等表现[4]。胸部X 线检查,发现典型的异常影像[1]。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件处理数据。计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

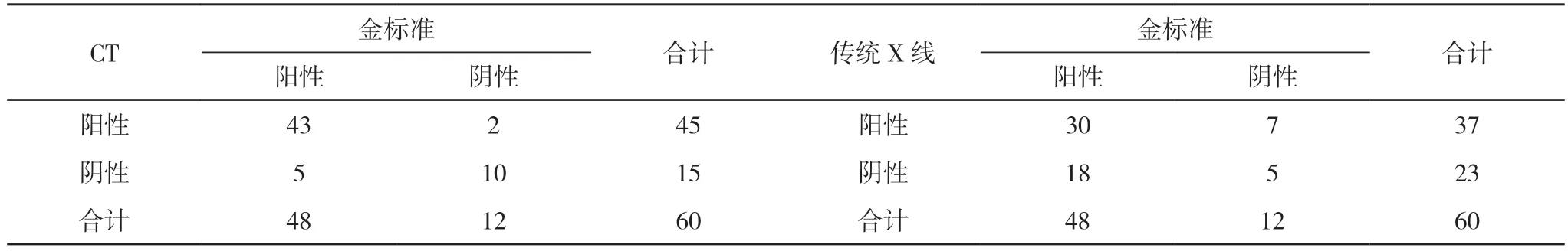

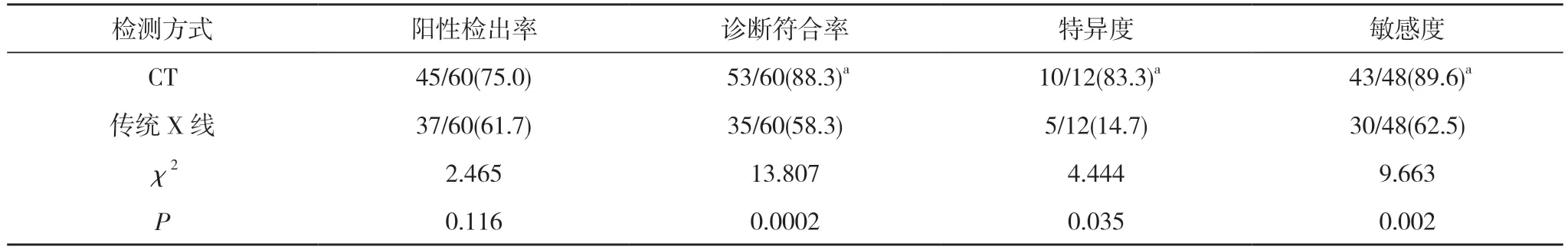

2.1 CT 和传统X 线检查结果分析及诊断符合度、特异度比较 60 例疑似患者经肺组织病理学诊断,确诊为慢阻肺合并肺间质纤维化者有48 例。60 例患者采用CT 和传统X 线检查结果,见表1。CT、传统X 线阳性检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。CT 诊断符合率88.3%、特异度83.3%、敏感性89.6%均高于传统X 线的58.3%、14.7%、62.5%,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 60 例患者采用CT 和传统X 线检查结果分析(n)

表2 60 例患者采用CT 和传统X 线诊断符合度、特异度比较[n(%)]

2.2 慢阻肺合并肺间质纤维化传统X 线表现 慢阻肺合并肺间质纤维化X 线表现:患者的肺部纹理会出现紊乱、增强等表现,多数患者的肺部纹理还会出现弥漫性的分布,并呈现出网状、蜂窝状,此类现象的占比大约在83.33%(40/48),约有72.92%(35/48)的患者会出现网织状的阴影,且边缘不清晰,并出现大小不一的结节状、小片状、点状等阴影。约有31.25%(15/48)的患者会出现肺大泡;有14.58%(7/48)的患者会出现支气管扩张现象,约有72.92%(35/48)的患者会出现肺门阴影,且出现增大、结构紊乱等现象。

2.3 慢阻肺合并肺间质纤维化CT 表现 慢阻肺合并肺间质纤维化CT 表现为支气管的血管束会变细,且管壁出现增厚,血管束出现变形与扭曲,小叶内间质出现增厚,小叶间隔也出现增厚表现,胸膜出现下线,并出现磨玻璃影,有牵张性的支气管扩张现象,出现蜂窝状。

2.4 慢阻肺合并肺间质纤维化CT 检查病灶分布情况CT 对慢阻肺合并肺间质纤维化进行检查,发现多数病灶分布于双肺处的中下野外带,占比58.33%(28/48);之后为下野的外带,占比25.00%(12/48),中野的外带,占比10.42%(5/48),上野的外带,占比6.25%(3/48),最后为下野的中带,占比2.08%(1/48)。

3 讨论

目前,随着人们生活习惯、生活环境的不断变化,增加了肺部疾病发病率,特别是老年人,因机体功能下降,再加上基础病情的影响,易合并肺部疾病。临床统计表明,对于慢阻肺患者来讲,约有50%的患者,会伴有肺间质纤维化,即出现弥漫性的肺泡炎症表现,或是出现肺泡结构出现紊乱[5]。临床多数学者认为,慢性支气管炎下的肺间质纤维化疾病的出现,与病毒感染有关,同时还与环境、职业暴露有关,并在多种原因的共同作用下,相互交换、影响、作用,增加病情的复杂性,加重病情的同时增加患者痛苦,因此,尽早进行有效的诊治非常重要[6]。

慢阻肺会出现气流受限不可逆性症状,且以进展性发展,约有90%的患者,会合并肺间质纤维化,发病机制尚没有明确[7]。病理学、影像学研究发现,当慢阻肺合并肺间质纤维化后,会在双重病理作用下,对肺组织产生损伤,并对其产生破坏,造成换气功能、通气功能障碍,对慢阻肺的预后产生影响[8]。但因慢阻肺属于多发病,病程长,且易反复发作,因此,在检查中,CT 检查方式易过度应用。以往,临床在慢阻肺合并肺间质纤维化诊断中,常采用传统X线检查,但实践表明,此项检查诊断方式敏感度较低,且对微小的病灶,无法清晰地显示,故诊断符合率较低。而CT 在检查诊断慢阻肺合并肺间质纤维化时,可以通过高分辨率,对病灶进行观察。同时通过CT 表现,即可对病灶的实际情况加以分析,为临床诊治方案的制度,提供一定的参考依据。现对CT 表现做如下分析,即在CT 检查时,会出现肺气肿、肺间质纤维化等表现,且病程与病程严重程度呈正比,肺间质纤维化病灶一般出现于肺中外带、肺野[9]。因此,肺气肿病情的加重、病程的延长,会增加肺间质纤维化范围,从而加重了病情,严重影响了肺组织内固有的结构。而以上表现,CT 检查较为典型,具有较高的诊断敏感度。

综上所述,CT、传统X 线诊断慢阻肺合并肺间质纤维化,均有一定的诊断价值,但前者诊断符合率与特异度明显高于后者,可将其作为慢阻肺合并肺间质纤维化的常用诊断方式,为临床医生的分析,提供有效的参考依据。