清代地方官学藏书楼的地理分布与成因探析

——以LoGaRT为工具的观察*

2021-05-11罗宝川

罗宝川

0 引言

我国古代之地方官学藏书楼,是地方行政区域内专为教育事务设置与修筑,用以收藏儒家经籍、敕谕策论、私刻坊本等书籍的基层教育机构。在方志的“学校志”“艺文志”“乡贤志”等卷目中屡见不鲜。这部分史料虽然零散琐屑,不成系统,但与藏书史、图书馆史、印刷出版史、区域社会史等领域关系紧密,故而具有一定的文献研究价值。利用地方志梳理官学藏书楼发展情况,能在一定程度上丰富学界对藏书楼研究的整体认知。不论是纵向比较古代官学藏书楼与近代图书馆的演变与发展[1],还是横向研究特定州县地方官学藏书楼地域分布的特征[2],无疑对本文研究有着重要的启示作用。综观这些研究,集中特定时代与某一地区的成果较多,而全国范围内地方官学藏书楼分布的研究尚缺乏系统探讨。究其缘由,一是因为藏书楼地域分布属于宏观范围的研究,不论是对史料钩沉还是理论厘析,都提出了更高要求;二是因为“前数字人文时代”数字资源的短缺让研究者望而止步。

较早利用方志研究地方官学藏书楼的Timothy Brook指出,官学藏书楼是明代中期发展出来的新鲜事物,所以在地方志中会留下较多记载,这使得我们可以借此重构学校藏书楼的形成与发展过程[3]152。他开创性地利用相关方志分析了明代地方官学藏书楼的建筑形状、地理分布、贮藏典籍类型等问题,但官学藏书楼的研究止步于明代未免有些遗憾。清代地方志不论是体量规模还是编纂质量都远胜于明代,因此将研究的视野由明入清,不仅是学术研究持续深入推进的必然要求,也是丰富和完善藏书楼研究的题中应有之义。

然而,面对浩如烟海的清代方志文献,如何快捷、准确地提炼出官学藏书楼史料,成为要解决的首要问题。随着数字技术向人文学科渗透,方志文献的数字化工程提上议程。国内外学界不论是对“数字方志”的理论建设,还是“方志数字化”的实践探究,都预示着数字人文视域下方志研究的广阔前景。爱如生中国方志库、华中师范大学的“中国农村研究院地方志数据库”、华东师范大学的“数字方志集成库”等平台投入使用,为方志资源的深度开发提供了契机。不少学者利用QGIS、ArcGIS等平台成功建构地方志知识地图,推进了方志数据可视化研究。但是,如何以更加开放的姿态将“数字”与“人文”高效结合,以提升数字时代人文学科研究的效率,仍是从事方志研究的学者们亟待解决的问题。

LoGaRT的旨趣即在于此,它是“地方志研究工具”(Local Gazetteers Research Tools)简称,由德国马克斯·普朗克科学史研究所(The Max Planck Institute for the History of Science)“文物、行动、知识”编辑工作小组历时5 年(2015-2020)研发的一款致力于整理与分析方志文献的数字人文工具。用户可以借助LoGaRT与哈佛燕京图书馆联合数字化的410种方志资源,检索所需内容的文本与图像信息,还能对检索内容进行跨时空标注和编码,配合CHmap(中国陆地测量图)[4]、LGmap(中国历史交互式地图)[5]等图层软件,实现搜索结果的可视化。LoGaRT能将研究者从纷繁芜杂的方志文献中解放出来,为用户提供全新的观察视角,帮助研究者打破时空的阻隔,全面把握学科领域最为关键和核心的问题。

综上,本文旨在运用LoGaRT技术,对哈佛燕京图书馆馆藏善本方志著录清代地方官学藏书楼史料进行归纳整理,可视化呈现地理分布特征并探讨成因。最后回到LoGaRT 本身,释析数字人文工具对研究传统学术问题的有效性与局限性,总结数字人文技术的优势与不足,提醒技术应用背后可能存在的陷阱。

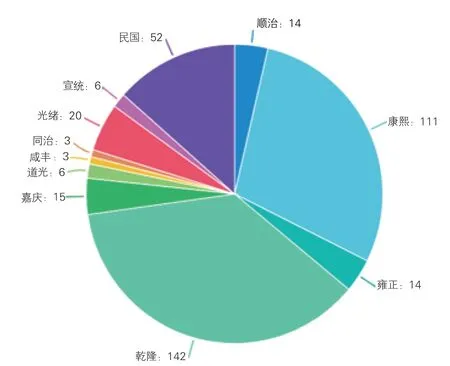

需要说明的是:(1)清代地方官学藏书楼史料见于清代及民国方志,因此这两个时期的方志文献均需要统计;(2)LoGaRT与哈佛燕京图书馆联合数字化的410种方志虽然难以涵盖中国旧方志全部体量,但在有限的史料上把握总体的分布趋势,有利于排除“冗杂枝蔓”的干扰;(3)本文所依据的资料主要来自德国马克斯·普朗克科学史研究所开发的LoGaRT中国地方志数字工具,所形成的观点、发现、结论或建议仅为笔者一孔之见,不代表马普所和德国柏林国家图书馆的观点;(4)LoGaRT与哈佛燕京图书馆联合数字化的方志中,清代334种,民国52种,据此数量基本能反映清代藏书楼的分布趋向,具体见图1。

1 清代地方官学藏书楼地理分布的可视化呈现

图1 LoGaRT收录的清代及民国方志数量分布图

要想把握清代地方官学藏书楼的分布情况,首先需要明确官学藏书楼的职能与不同称谓。地方官学藏书机构一般由州府县学负责管理。学正、教谕等教育官吏专辟藏书楼贮藏朝廷御赐儒学典籍及百家子史,有经济实力的府县还会购置私家刻本以充实书楼。这类藏书楼自明代以来渐有称谓,如“尊经阁”“崇文阁”“藏经阁”“稽古阁”。此外,清代方志还记有“文昌阁”“聚奎阁”“学宫”等名称。明确了这两点,有助于甄别与删除检索结果中不符合本研究的内容。

具体操作步骤如下:

(1)将以上不同称谓作为关键词,键入LoGaRT 文本检索栏,设置筛选条件为“【朝代:清、民国】”,点击“查询”,得到检索结果。初步查询结果表明,共有297种地方志文本中含有上述关键词,且关键词在文本页次出现(含重复)频数累计3,978 条。但是,接近4,000条的检索结果并不等于清代实际存在的地方官学藏书楼数量,具体数据还需要逐条筛选内文才能最终得到。

(2)进行内文筛选。利用LoGaRT文本检索界面的“选取”框,逐条进行人工标注与筛选,对于不符合条件的内容,取消【选取】项中的“【√】”选项。在筛除异文时,排除以下内容:①单页重复出现的关键词;②不符合本研究需要的内容,如清代以前官学藏书楼的记录;③不同版本方志对清代同一藏书楼的重复记录。

经过前两个步骤,基本上能得出方志中州府县官学藏书楼的具体数据。但还有一种情况易被忽略,即方志文本在数字化过程中,“藏经阁”“学宫”等固定词组有可能被人为分割,被迫抬行或空格。而在进行内文检索时,这样的关键词组会因为汉字字符不完整而被数字工具自动排除在外。因此,这部分关键词也需要人工重新提取出来。步骤如下:

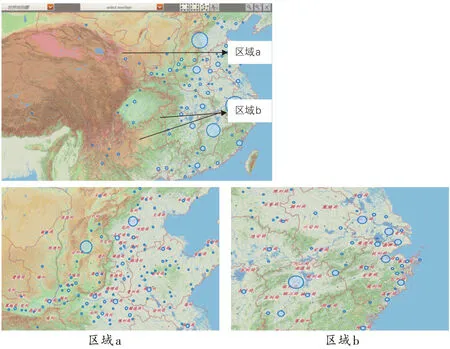

(3)基于关键词的查询结果,通过人工比对条件范围反复筛查后,最终得出关键词单次出现的频次统计表,生成LGmap需要的网络文本。点击“【输出至LGmap】”,绘制出清代各州府县官学藏书楼地理分布的可视化图像,见图2(图示中圆圈大小代表该地藏书楼数量的多少)。由图2可以看出:①从藏书楼分布密集度来看,华北大于江南,江南多于华南,华南多于西南,西北、东北也有零星分布;②地方官学藏书楼主要集中在黄河与长江中下游,淮河与珠江流域也有较多分布;③就省府而言,江西、浙江、江苏、山西、山东、直隶、河南较多,青海、贵州、新疆等几乎呈现空白状态;④就图示圆圈大小来看,云南藏书楼的数量与四川大致相当,显得较为特殊。

图2 清代方志中藏书楼地理分布可视化图像

图2中不见藏书楼标示的地区并非没有藏书楼。比如,贵州就没有藏书楼的标示,但根据乾隆《贵州通志》卷九《学校》记载:“雍正十一年,巡抚元展成奉旨发帑银一千两,添建学舍五十间延师训士。置田以资膏火,并购买经史子集千卷贮院中,合诸生诵习。”[6]之所以会出现这种错误现象,并非LoGaRT程序有漏洞以及人为操作的失误,而是因为供检索的基础方志的数量太过有限。如前所述,LoGaRT与哈佛燕京图书馆联合开发的方志总数量是410种,但除去非清代和民国的方志,仅存297种。LoGaRT可资利用的方志总量的不足,似乎动摇了本文依据297种方志得出藏书楼地理分布的结论。但是,换个角度看,虽然这些方志无法统计出全国各地所有藏书楼的真实数据,但在有限的资源基础上,却能大致勾勒清代各地藏书楼的分布趋势。如果将来LoGaRT能与更多方志数据库平台合作,那么就能循此分布趋势,进而填补全国范围内相对齐全的分布情况。

2 清代地方官学藏书楼分布成因探析

通过LoGaRT检索和筛选关键词,将最终结果以可视化的形式在地图上展现,大致可看出清代地方官学藏书楼的分布趋势。结合图2的地理分布情况,可以看到华北、江南与江西的藏书楼数量较多,分布广泛。其他地区大致沿河流水系分布,整体呈现出东多西少的空间分布格局。

清代地方官学藏书楼,不论是书籍来源,还是贮藏图籍目的,都显示其在国家礼制文教与知识权力阶序的特殊地位。清代地方官学藏书楼收藏的典籍,大部分来自朝廷赐予,地方官有责任小心监护。此外,有心于文教事业的官员也会关注藏书楼藏书情况,一有时机便会购置大量经典著作与坊间刻本以充实藏书楼。因此官学藏书楼数量的多少,有几个重要的影响因素:一是藏书量决定藏书楼修建的数量。由于朝廷赐予书籍一般属于全国性行为,那么拥有更多藏书楼的地区,说明除了朝廷所赐予图书,本地官学机构还在民间商业流通领域购置大量书籍。二是地方官员增购坊刻书籍以及修缮藏书楼所用的资金大部分来自地方士绅、商贾等群体的捐赠,他们中的一部分人与地方官学机构有密切的联系,如廪生在官学里享有每年约四两银的津贴[7]。三是地方官员修筑藏书楼募集的资金大部分来自民间,地方财力大小决定投入建设与修缮藏书楼资金的多少。四是藏书楼修筑与维护的成本受地域环境影响。藏书楼所在区域的自然环境恶劣,如空气潮湿不利于书籍的保护与藏书楼的修复。反之,适宜的环境有助于激发官员与士绅修建藏书楼的欲望。此外,印刷刊刻、运输流通等因素也会导致地方书籍藏贮数量的增减,进而影响地方官学藏书楼的分布格局。下文结合影响因素以及清代地方官学藏书楼地理的分布趋势,尝试探讨其成因。

2.1 官学藏书楼:国家礼制与儒家文化的地方象征

清代官学藏书楼贮藏的书籍,绝大多数来自朝廷的赐予,其中儒家经典最多。此外,御制敕谕、名臣策论、律令会典、劝谕宣讲、历史地理等也在赐予范围。其实,不论是否为儒家经典,但凡由朝廷主持刊刻、赐予的图书,基本上都符合朝廷以儒学治理天下的政治理念,包含着儒学正统化的尊经思想。这在官学藏书楼的命名方式上也有所体现,“尊经阁”“崇文阁”等一系列以尊崇儒家思想为宗旨的藏书楼称谓透露了一个关键的信息:地方官学藏书楼实质上是对朝廷认可经典的地方实体再现,高大巍然、装饰华丽的藏书楼往往是当地景观中给人印象最深的建筑。实际上,朝廷向地方不断下发典籍的行为,意在表明其拥有的真正的文化领导权。正如Timothy Brook所言:“‘尊经’,代表着一种恪守既定标准的知识倾向。”[3]173因此,我们可以理解为:地方官学藏书楼是在朝廷的指示下,以尊经思想为标准,界定了儒生与百姓什么书籍可以读、什么行为能够做。换句话说,官学藏书楼数量较多的地区,表明该地区从知识结构(儒家经典占大多数)、知识阶序(朝廷颁赐儒家典籍)、知识认同(尊崇儒家经典)等方面服从中央的文化领导,自然这样的区域受儒家文化濡染的程度更深,也表明了该区域是历朝历代统治的核心区域。

要想弄清儒学思想究竟如何影响官学藏书楼的数量与分布,“华南学派”区域史研究提供了一条路径。他们认为不同地区进入国家“大一统”的历史序列过程中,伴随着各种儒家化的“礼仪标志”,这些标志性要素的选取标准取决于该区域开发的早晚与深度。比如,华北地区的开发可追溯自春秋战国时期,但是华北的历史发展过程被整合到王朝国家统一进程之内,却是在东晋至隋唐。又如,华南开发可以追至宋代,但影响华南历史过程的重大事件主要发生在明清时期。换言之,“虽然同处一个时代,但华南地区的明清,不等于华北地区的明清;华北腹地已或多或少地经历过了结构过程,华南在明清时期才开始经历,而前者在明清时期所经历的,可能已然是新一轮的‘再结构过程’了”[8]。将全国各地区历史深度开发进程置于时间序列考察,可以看到华北深度开发(先秦-东晋)早于江南(东晋-隋唐),江南早于华南(宋-明中后期),华南早于西南(晚明-清中后期),西南又早于东北(晚清-民国)。为了验证此结论,将基于关键词的查询结果,输入到LoGaRT 内置地图CHmap 中,得到一份反映不同开发程度区域的方志藏书楼数量图,如图3 所示(图中方志图像右上方的数字代表该地记载的藏书楼出现频次)。上述区域统计显示,华北官学藏书楼在地方志出现的频次是2,000次,江南为1,562次,华南是248次,西南168次,东北83次。官学藏书楼数量的多少,基本上能够印证不同区域深度开发的纵深程度。

图3 清代方志记载的官学藏书楼对应区域地理分布图

从官学藏书楼作为国家大一统标志性礼仪要素的历史进程看到:深度开发越早的地区,尊儒重教的举措更加深入,藏书楼数量也就更多。官学藏书楼作为王朝礼制象征与治理思想的实物载体,自然与深度开发时间早晚显示正相关的分布态势。需要说明的是,以方志作为判断官学藏书楼分布趋势的基础史料,无法回避一个问题:方志重修的频次会影响官学藏书楼的记录。重修方志次数越频繁,记载地方事物也就会越详细。而某地是否能够重修方志,往往取决于该地社会秩序的稳定。显然,又回到了前面提到的区域深度开发话题。就大趋势而言,开发越早的地区对王朝统治的认同度越高。此外,方志纂修还牵涉到各种地方势力。士绅作为基层社会享有功名又受过儒家文化系统教育的重要群体,承担着维护地方生活稳定的责任与义务。他们投身基层文化事业建设,不仅有利于树立与提升家族在地方的声望,而且还能强化族内成员关系、延续和巩固知识话语权。通过纂修方志,地方士绅能够获取话语权,借此与其他地方精英家族沟通、交往、共享知识权力。因此,当地方社会逐渐安宁与稳定,方志的编纂也就势在必行。可以这么说,开发早的区域,方志的重修次数一般多于较晚的区域。方志修纂频次决定了该区域对历史事件记述的详略。地方官学藏书楼作为凸显王朝礼制与儒家思想的标志性符号,自然会在方志里浓墨重彩地加以表述。因此,地方官学藏书楼数量的多少也就同地方志纂修的频率密切相关。

2.2 刻书中心与水运交通网

如果把地方官学藏书楼看作是流水线上的最终成品,那么它的出现必然经历了下列流程:一是书籍的印刷;二是图书的流通与运输;三是收纳与藏贮书籍。藏书楼虽说是最后一个环节才出现的产物,但是前面两个要素也真切地影响了地方官学藏书楼的数量与分布。下文就以上3个要素探讨其分布的成因。

第一,官学藏书楼贮藏图书的来源渠道主要依赖朝廷颁赐。将官刻图书分发到各地官学的做法早在洪武年间就开始实行。地方财力的增长会激发官员增购商业出版物的热情。比如,湖广提学陈凤梧发现武昌府学藏书“仅有圣朝颁降经籍,遂遣人购求于南雍,经史子集若干种”[9]。但在购置图书时不得不考虑成本问题,因为对于远离商业出版中心的州县来说,交通运输费往往是一笔不小的开支;而对于本身就具有刊刻图书机构的府县来说,当地县学的藏书可以源源不断地加以扩充,自然藏书楼的数量也就更多。

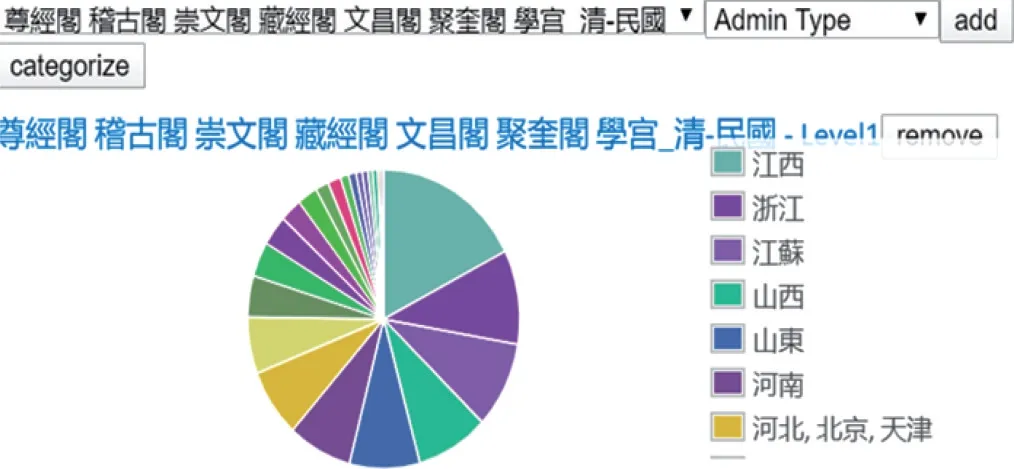

第二,清代的出版中心多集中在华北、江浙以及华南,以北京、苏州、佛山、福建四堡乡、江西金溪等地最出名。其中,江西是清代书业机构的新生力量。清代文学家鲁九皋有曰:“山西一省皆无刻板大书坊,其坊间所卖经史书籍,内则贩自京师,外则贩自江浙、江西、湖广等处。”[10]从LGmap内置的各省藏书楼数量占比图(图4)看,鲁氏所言非虚。江西占比17.5%,浙江10.2%,江苏9.4%,山西8.6%,山东8.3%,河南7.6%,河北、北京、天津共占7.4%。清代江西地方官学藏书楼占比排名全国第一,与其在清代出版业的地位不无关系。如果将图2 区域b 放大来看,会发现江西官学藏书楼主要环绕鄱阳湖分布。鄱阳湖区是“清代江西的商业中心,也是整个江西经济最为发达的地区”[11]。鄱阳湖连接长江、信江、赣江诸多水系,便利的水运交通有利于刊刻书籍的转运。

图4 清代各省府藏书楼数量占比(部分)

第三,放眼全国,坊刻书籍从以上出版中心流通到各地,单从缩减运输成本来看,不得不仰赖水运。有学者以京杭大运河为例来阐述清代私家藏书的流传与传承[12],其实官方藏书亦是如此。隋唐以来,京杭运河一直就是联络南北政治与经济中心的主要水运通道。清入主中原后,一方面为招抚知识分子,另一方面为突显文治天下姿态,历朝皇帝多次下令搜罗天下藏书,其中江浙为华东代表,进呈规模为全国之最。清康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光年间,为编修《大清一统志》《四库全书》等大型书目,多次敕谕全国各省、府、县定期送呈藏书。“浙江、江苏、北京等地的藏书家和书肆纷纷踊跃呈献书籍,自一部至数百部不等,各省征集到的图书数量猛增,有的省份多次甚至十几次进呈,仅浙江一省采进呈献的书籍即达4,522种。”[13]此外,朝廷向地方颁发的圣谕敕令、官修典籍、史志文书也通过大运河源源不断地流向运河周边府县学宫。大运河连接海河、黄河、淮河、长江、钱塘江5 大水系,纵横南北,联络东西,周边省份也借此与华北、江浙两地互联共通。而远离出版中心和水运网络的许多地方藏书楼,书籍来源渠道相对单一,与行政中心书籍交流互动的机会较少。没有了藏书的需要,藏书楼修建与否也就无关紧要了。图2显示,靠近京杭运河与5大水系的地区,藏书楼数量明显较多;反之,数量较少。

3 总结与反思

基于LoGaRT工具对哈佛燕京图书馆善本方志的可视化分析,能够从宏观层面规避人力检索的局限,最大程度地再现清代地方官学藏书楼的地理空间分布趋向。历史上,影响地方藏书楼数量的要素十分复杂,但这并不意味着本研究无章可循。统治者“大一统”视野下区域深度开发的历史进程,伴随着儒家思想不断向“王化之地”渗透,大量官刻儒学经典由中央转运到地方,势必坚定地方官员修建藏书楼的决心。而所在区域是否靠近出版中心与河流水系,也间接地增大或降低了添购民间坊刻书籍的成本,进而影响藏书楼的数量与规模,所以清代华北、江浙与沿江河湖海等区域的官学藏书楼数量明显多于其他地区,官学藏书楼的分布趋向也呈现出东多西少和南北纵横的基本特征。

这一结论的得出,归根到底是正确理解清代地方官学藏书楼历史情境的结果,LoGaRT技术的运用在此过程中起到的是“辅助”而非“替代”的作用。但是,数字技术确能助力人文学科的研究。本文的讨论建立在对方志文献特定卷目史料的归纳与统计之上,与藏书楼类似的人文地理文献还有很多,如“书院义学”“田赋户籍”“驿站坊铺”。这类材料虽然可以借助人力翻检获得,但正如地理学家陈正祥所言,从卷帙浩繁的方志中发掘有效信息的难度如“沙里淘金,要费很大的人力和财力,绝不是个人的力量所可完成”,而且“利用方志中的记录绘制频率图,要先经过慎重的选择、分析和修订,换言之,此项研究工作需要很大的人力和很长的时间”[14]。反观当下,上述史料不仅可以借助LoGaRT较为容易地实现跨时空抓取,而且LoGaRT 内置的CHmap、LGmap地图能更直观地呈现数据的发生频次与分布范围。

再举一例说明LoGaRT工具的优势。清代云南地方官学藏书楼数量与四川大致相当,似乎不太符合古代官学教育的发展格局。我们无意讨论出现这一现象的诸多原因,更愿意把目光聚焦到生成这一问题的数字人文工具之上。或者这样说,数字人文技术在归纳事物普遍规律的同时,也会精准无误地呈现研究对象特殊性的一面。学术研究中把握特殊性的问题有时更能深化对研究对象的整体认识。退一步而言,即使数字人文没有发现潜在的“特殊情况”,也改善了当下的研究环境。清代全国范围内官学藏书楼的地理分布情况,或许能够在经验层面上被长期从事此领域的资深学者洞见。但是,LoGaRT的推广能为前辈学者或者初次进入此领域的后学提供验证猜想的技术手段和可能契机。何况这个验证猜想的成本、耗费的精力并不一定比研究其他问题更多。如此看来,数字人文工具确能从知识获取的源头上,辅助学者从事更深入的研究。

“数字技术”与“人文研究”的结合不是顾此失彼,也不是有你无我。“数字”与“人文”的携手是为了借助每一种有限的数字化技术去探究人文学科无限延展的未知领域。其实我们与陈正祥所处“前数字人文”时代一样,在于对获取史料的背景剖析、严谨理解和审慎运用,这是在使用诸如LoGaRT之类的数字化工具时仍旧需要反思的问题。笔者以LoGaRT为例,有3点思考。

第一,本文依据的藏书楼地理史料主要来自LoGaRT与哈佛燕京图书馆合作开发的410种方志。由于版权、技术等客观原因,可利用的方志不仅数量有限,而且时段集中分布在清代。加之人为选取研究参数的主观干扰,本研究借助数字工具得出的结论带有较大的局限性。所以,人文研究借助数字工具的同时,如何弥补上述主客观因素带来的漏洞,是人文学科研究者在运用数字工具过程中需要慎重审视的问题。

第二,LoGaRT内置可视化工具确实为人文学科研究提供了具象与直观的参考图表,借助可视化的地理图景、数据表格、全景视觉等多元信息也确能充实本学科基础史料,但过多的图表数据可能会湮没真实有效的信息。如果过分信赖数字工具,罔顾史料的历史背景、演进过程、内在关联,就很可能变成自顾自地“看图说话”。不难想象,据此图表得出的结论自然与历史事实相去甚远。

第三,伴随越来越多的研究者使用类似LoGaRT的数字工具展开研究,可能得出与传统方法相同或相左的结果。数字人文具备的工具属性本来仅是助力人文研究的手段,而根据呈现结果展开充分的“证实或证伪”才是学术研究的目的所在。当然,论证过程中尽可能展示数字工具获取数据的算法与过程,将“数据采集流程”与“预期结论举证”两个维度有机融合,实现数据与结论可信度与可验证性双向平衡。惟有这样,才能让后续研究有延续和深入的可能。

不惟上述3点,更多相关问题已为不少学者所注意。数字人文浪潮下确实需要更加冷静地思考。比如,当前我国数字人文研究不同领域的学者和图书馆员在数字人文研究课题上的深度合作稀缺;数字人文存在泛化危机,正在标签化;数据开放、共享和联合情况不尽如人意[15]。重述这些问题,并非想导入某种悲观的情绪,相反,正视并解决上述问题才是通往数字人文光明未来的有效路径。