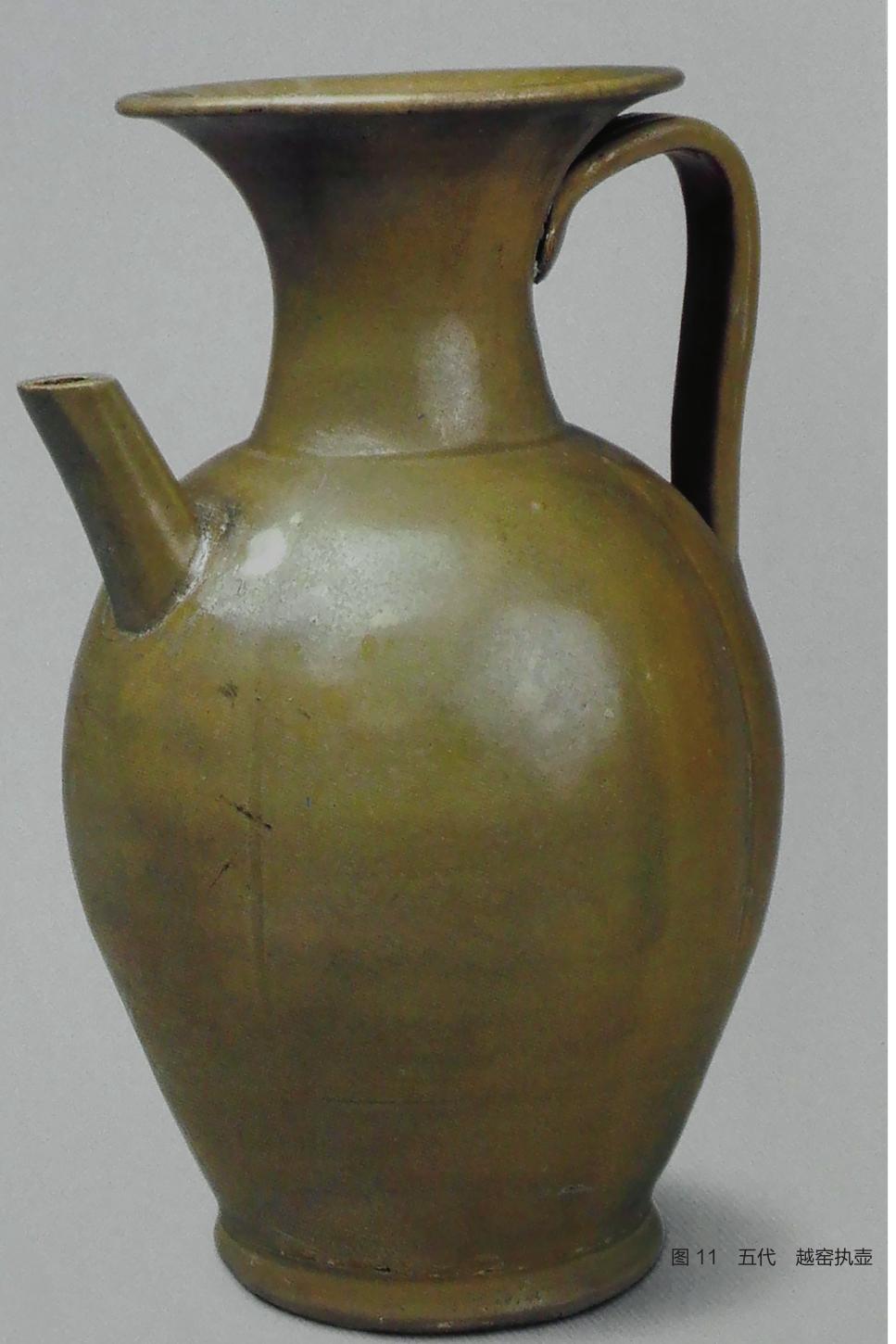

唐宋时期越窑执壶器型变化浅析

2021-05-10李伟余蕾希

李伟 余蕾希

自东汉正式创烧,唐五代达到鼎盛期,直至宋代衰落。越窑作为南方青瓷的重要代表,独领中国制瓷行业数千年风骚。以上林湖窑址为重要代表,广泛分布在浙江绍兴、上虞、余姚、慈溪至宁波、鄞县一带的广大地区。生产的数千年中,餐具和酒器占了很大比例。执壶作为重要的酒器之一,是越窑瓷器生产的典型器型。经历不同时代的变迁,执壶的形态必然也随之变化。本文以唐宋时期典型的越窑执壶为参考,探讨其风格变化的规律及其背后产生的原因。

关于执壶

1.执壶的起源

执壶是唐代新出现的品类,它是由魏晋时期的鸡首壶演变而来。鸡首壶自身的演变呈现实用功能不断增强的趋势。东晋时期鸡首壶上用于装饰的鸡首,逐渐变为实用功能较强的流,将实用功能和装饰功能融为一体。唐之后,直流代替了鸡首流,小而弯曲的圆把代替了龙柄,流和柄之间的系消失,盘口变为喇叭口。至此,真正的执壶出现。

2.执壶与“注子”“偏提”

文献中,对唐代执壶的称谓,一般为酒壶。宋代高承的《事物纪原》记载:“注子,酒壶名,元和年间酌酒用注子。”王念石在《中国历代酒具鉴赏图典》中说到,注子,中唐时又称“偏提”,因唐肃宗爱妃名郑注,为避其名讳,故将注子改为偏提。戴洪文在《千年古瓷》一书中写到,“在越窑瓷器中,还有一种典型的器物,就是现代人们常说的执壶,它又称注子、注壶”。

以此可以得知,执壶、注子、偏提等称谓,是不同时期对执壶的叫法,三者是同一类型的器物。中唐之前为“注子”,中唐之后出现“偏提”的新称,后来根据器型自身的演变,又被称为执壶,并延续至今。

3.执壶的定义

执壶一般由流、柄、腹、底、口、颈这六个部分构成,从形制上可以很容易辨别。齐东方在《唐代金银器研究》中解释执壶时写到,“器物的一侧有一弧形的把手,相对的一侧安有管状流口”。因此,综合现存器物的特征,可以对执壶的特征加以归纳。即执壶的流和执柄相对,流呈管状,柄呈弧形,身呈鼓腹状,敞口。尽管执壶在不同的时期有不同的特征和形态风格,但整体的器型组成和基础特点却大同小异,可以有效地对执壶和其他壶类进行辨别。

对越窑执壶的分析

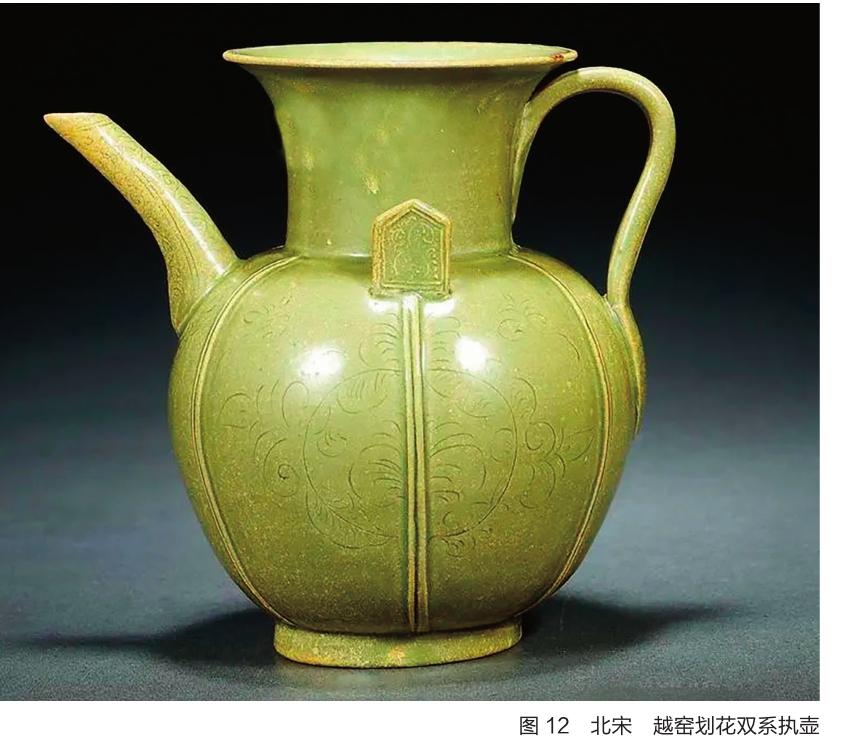

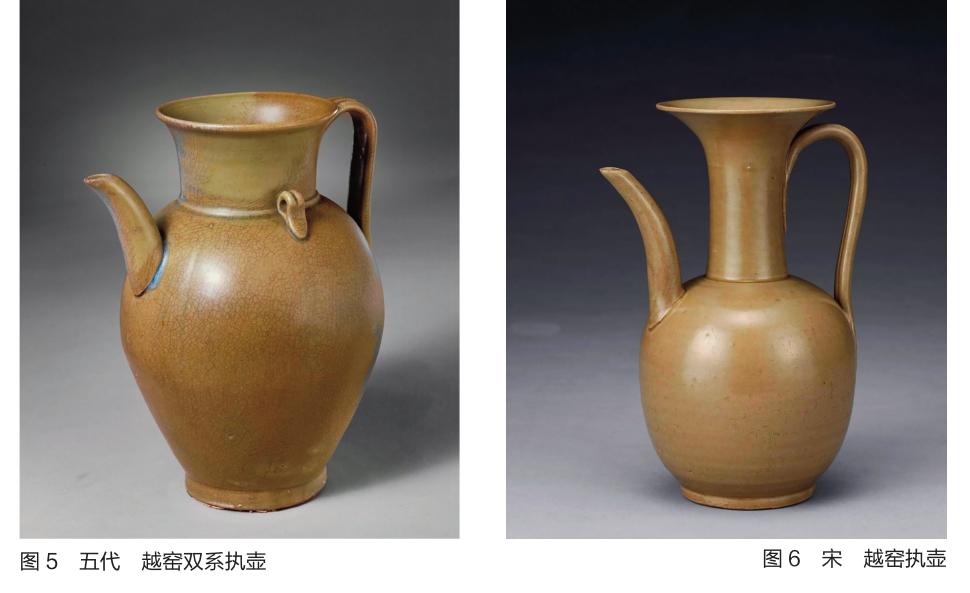

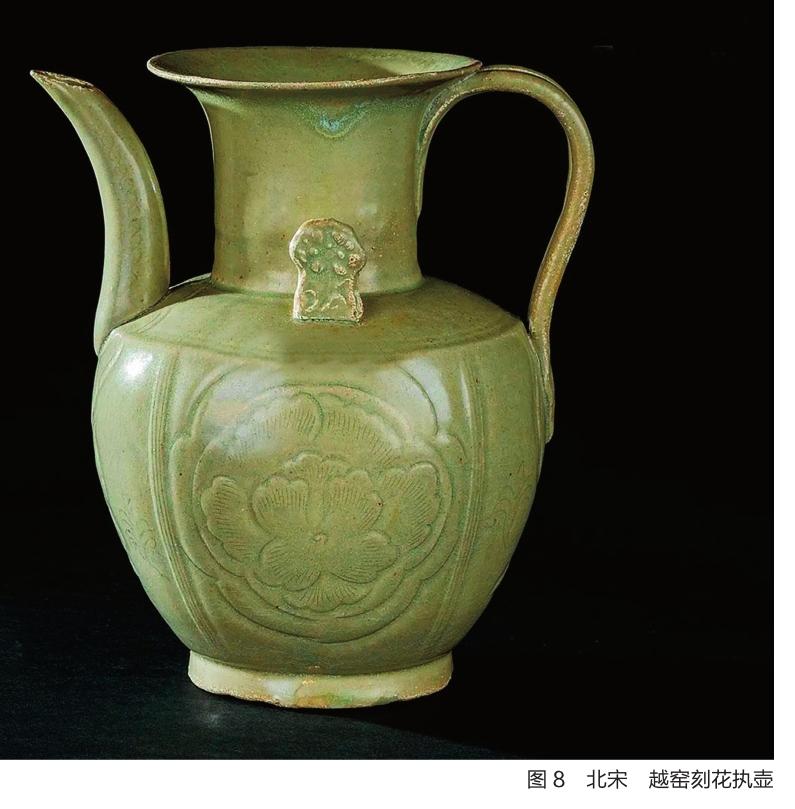

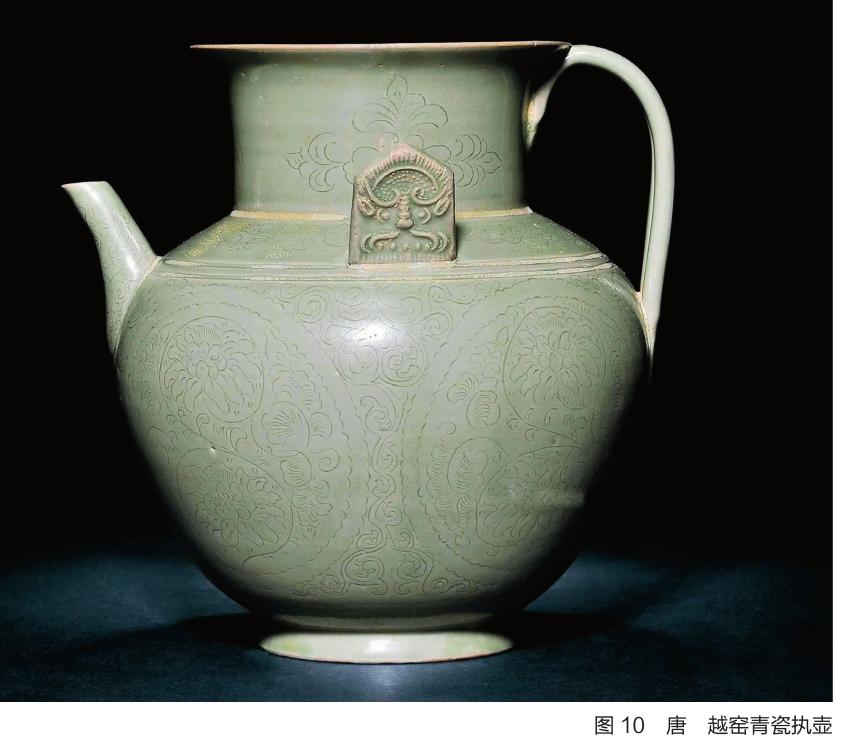

本文选取故宫博物院、浙江博物馆、宁波博物馆所藏的精品越窑执壶为例,对其进行对比分析。如图4—6,唐至宋的执壶有明显的继承发展关系。下面将从执壶的组成部分,即流、柄、腹、口、颈、系进行分析,以得知越窑执壶在唐宋时期的演变规律。

1.流

流具有强烈的实用功能色彩,早期的鸡首壶并无流的存在,口同时兼具出水的功能。东晋时期实用性增加,流开始出现,用于倾注酒水,口和流分别具备了各自专有的功能。

唐代短颈执壶流短直,长颈执壶流短但稍曲。流在整体器型中所占比例小,与执柄相对,且多呈八棱形和十棱形。

五代时,和唐代相比流由短直变曲长,但流的形状已经演变为柱形,棱状消失。

北宋流更加曲长,向外延伸,呈修长状,流在器型中的比例加大,和柄一起构成对称的美感。

2.柄

执柄多呈扁状,唐宋时期变化不大。显著的變化是,唐中晚期柄较短,且柄为近C形,曲度小;五代和宋的执柄为耳形柄,和前代相比握持的空间增大,实用功能增强。

3.腹与肩

中唐时期为长圆腹,腹在整体器型中的比例较颈大;晚唐至宋,由于颈加长,腹由上至下渐收,出现瓜棱腹。唐五代执壶为鼓腹溜肩,北宋出现平肩型,腹在整个器型中占据比例减少。

4.口

在演变过程中,口可分为撇口、喇叭口和直口三种类型。唐中期的器型为撇口,口较小,外撇程度小;唐晚期出现喇叭口,相较小撇口来说,喇叭口实用性强,注水便宜;五代出现直口执壶,即口和颈合为一体,这使得口变小,实用性远不如撇口,喇叭状口仍是主流,直至北宋。

口的变化体现了实用性不断增强的趋势,小口不利于注水入壶,因此口逐渐外撇,呈现喇叭状。尽管出现直口壶,但小口的限制使其终归不能成为主流。

5.颈

根据形状,可将颈分为束颈和直颈两种。唐代执壶为束颈,五代为直颈,宋代直颈和束颈并存。但不论直颈还是束颈,从整体的变化来看,颈在逐渐加长,在器型中所占的比例逐渐加大,与之相对应的是腹渐收。

颈的变化,体现了执壶观赏性的不断上升,由短颈到长颈,器型的对称性增强,使得壶身渐修长,呈现飘逸的美感。

6.系与装饰

系是兼具实用性和观赏性的一个部分,位于肩和颈之间,与执和柄十字对称。早期出现的系,从外形看并不十分突出,素面无装饰,且总体较小;五代时,系的观赏性增强,系面变大,出现牡丹纹饰,其立体感凸显;北宋又重新回归素面,装饰性丧失。

从装饰上看,唐中期素面无装饰,特别从五代以后,在肩部和壶身出现弦纹和瓜棱纹装饰。

对器型变化的分析

唐至北宋是越窑的鼎盛时期,结束了魏晋南北朝分裂的唐王朝,政治经济都达到了一个相当发达的程度,在前代的基础上,越窑在这一时期获得了空前的发展,窑址数量增多,产量和质量都得到了提高,达到了历史上的高峰。北宋以后,越窑由于技术的滞后、原料的限制,再加之时代的因素,逐渐衰落,最终被龙泉窑取代,越窑的兴衰史也和执壶变化的规律相符。根据器型变化的规律,可以对执壶的发展得出一个比较明确的演变阶段。

1.中唐

中唐时期,执壶的造型还相对原始,和魏晋时期的鸡首壶造型比较相似,釉比较薄,光泽度不高,流和柄还未能得到充分的体现,这时的执壶相对古朴、圆润,是执壶出现的早期状态。

中唐时期的执壶,一般作为酒器使用,从功能上来讲一般用于斟酒和盛酒。从出土的大量唐代酒器来看,不乏制作精美、用材考究者,与其他用途的器具相比具有明显的超然地位,这也从侧面印证出唐人饮酒风尚的流行。唐代酒可分为米酒、药酒、乳酒、果酒四大类,由于这些酒度数不高,因此为唐人豪饮创造了条件。执壶的长圆鼓腹为大容量盛酒创造了条件,可见执壶的盛酒功能被放大。由于是从鸡首壶演变过来的初始阶段,受到工艺和技术的限制,流无法由短直变得曲长。另外,唐人饮用的酒类都含有较多的沉淀物,使用时短直的流不易堵塞流口。

2.晚唐至五代

晚唐至五代,是越窑执壶发展的鼎盛时期。这一时期的执壶,流和颈得以加长,装饰丰富,釉面厚且有光泽,器型发展多样,风格呈现飘逸的美感,制作水平达到发展的顶峰时期。

唐朝是一个开放、繁荣的王朝,各种文化交融碰撞形成唐代独有的时代风格。表现在器型上,是对外来器型风格的模仿和吸收。唐代中晚期之后,执壶的造型开始大量模仿异域文化的金银器,执壶的流变得曲长,同时出现金银器中特有的瓜棱腹。

五代时期历经时间很短,这一时期的执壶是对晚唐时期执壶的继承和发展,并达到高峰。五代时期群雄割据,全国动乱,但钱氏吴越国却偏安一隅,占据浙江一带十三州,拥有八十五年的安定局面。社会政治的安定,加之大量的需求,越窑迅速由浙东地區扩展到宁波、鄞州、金华、绍兴等地。这一时期的越窑,产量、质量都得到了空前的发展。相应的执壶也达到了其发展的顶峰,在釉质、造型、风格、装饰等方面都有很大的创新和提高。

3.北宋

北宋中期以后,越窑开始衰落,龙泉窑兴起。执壶的质量降低,釉面斑驳,器型不规整。但宋代执壶飘逸性的美感增强,器身修长。宋代点茶和斗茶盛行,执壶在原始酒具功能的基础上又兼具了茶具的功能,执壶的形态开始有了新的发展,最明显的变化是流逐渐曲长,适宜点茶。

结??语

唐至北宋时期的越窑执壶在演变发展的过程中追求实用性与美观的平衡,一直是贯穿始终的重要因素,同时越窑本身的发展情况以及当时的时代特征,都对其产生了不可忽视的作用。兼具美感与实用性的执壶,是越窑生产的重要器具类型,通过对执壶器型演变规律的探讨和分析,以期能为越窑器物的分期断代提供一定的参考价值和资料支持。但由于执壶样本的限制,仍有许多残缺之处,有待进一步探讨。

(责任编辑:朱慧敏)