鹤壁窑简述

2021-05-10李建东

李建东

鹤壁古瓷窑是我国北方一处大型民间窑场,创于唐,兴于宋,盛于金,衰于元,具有长达五百年的烧造史。鹤壁窑以烧造白釉瓷为主(分粗、精、细三种),兼烧黑釉、黄釉、酱釉、绿釉、钧釉、豆青釉、茶叶末釉、孔雀蓝釉等。 器形种类繁多,有碗、盘、盆、钵、盏、碟、杯、盒、壶、瓶、罐、炉、盂、豆、灯、枕及瓷塑人物、动物等,采用刻、划、剔、印、绘以及堆塑、贴塑、镂空等多种工艺技法。鹤壁窑以烧造白地黑花(白釉剔花、白釉划花、白釉印花、白地红绿彩)、黑釉线条罐、油滴釉茶盏、黄釉大盆、钧釉瓷等著称于世。在中国古陶瓷烧造的巅峰——北宋时期,位于京畿之地的鹤壁集镇瓷业烧造,已成为宋代重要的瓷窑场之一,通过隋唐大运河,其品种远销海内外。

古瓷窑遗址中心位于如今的鹤壁市鹤山区鹤壁集镇,故称为“鹤壁集窑”。现已探明的遗址面积达84万平方米,主要集中在羑河两岸,其自然环境和丰富的矿物资源,为鹤壁窑的烧造提供了得天独厚的条件,在历代窑匠们不断学习、借鉴、改进、创新的基础上,金代创烧出细白瓷(俗称蛋壳瓷),胎釉极薄,几乎达到了脱胎的程度。还有近年来发现的元代钧釉瓷的烧造,所取得的艺术成就,足以奠定鹤壁窑在中国陶瓷史上應有的地位。

纪年器的发现与墓志铭、文字纹器,进一步佐证了鹤壁窑的历史

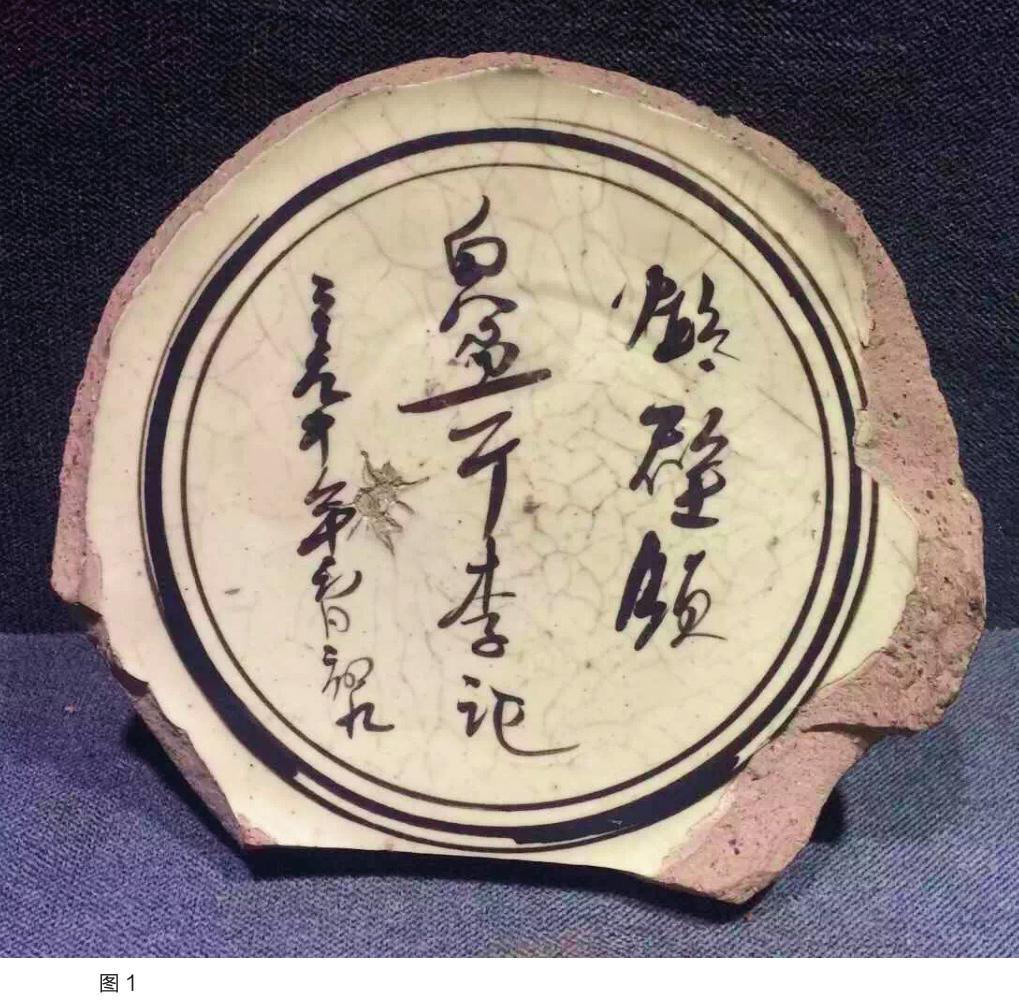

纪年款瓷器是判断一个瓷器窑口制作器物、年代及时代风格与特征的款识,为研究和品鉴瓷器提供了重要参数。新发现的元代鹤壁窑白地黑花盆,盆心书写 “鹤壁镇/白盆一个李记/至元十年六月初九”17文字纪年款(图1),盆内径约17.5厘米,是迄今为止唯一发现书写有“鹤壁”地名的纪年款瓷器。至元十年(1273年)为元世祖定国号的第三年,此盆虽残,只存盆面,但其意义十分重大,在于它明确标明烧造产品的地名和纪年的时间,填补了史志尚无记载的空白,为研究地名学和元代鹤壁窑瓷器提供了重要的依据。

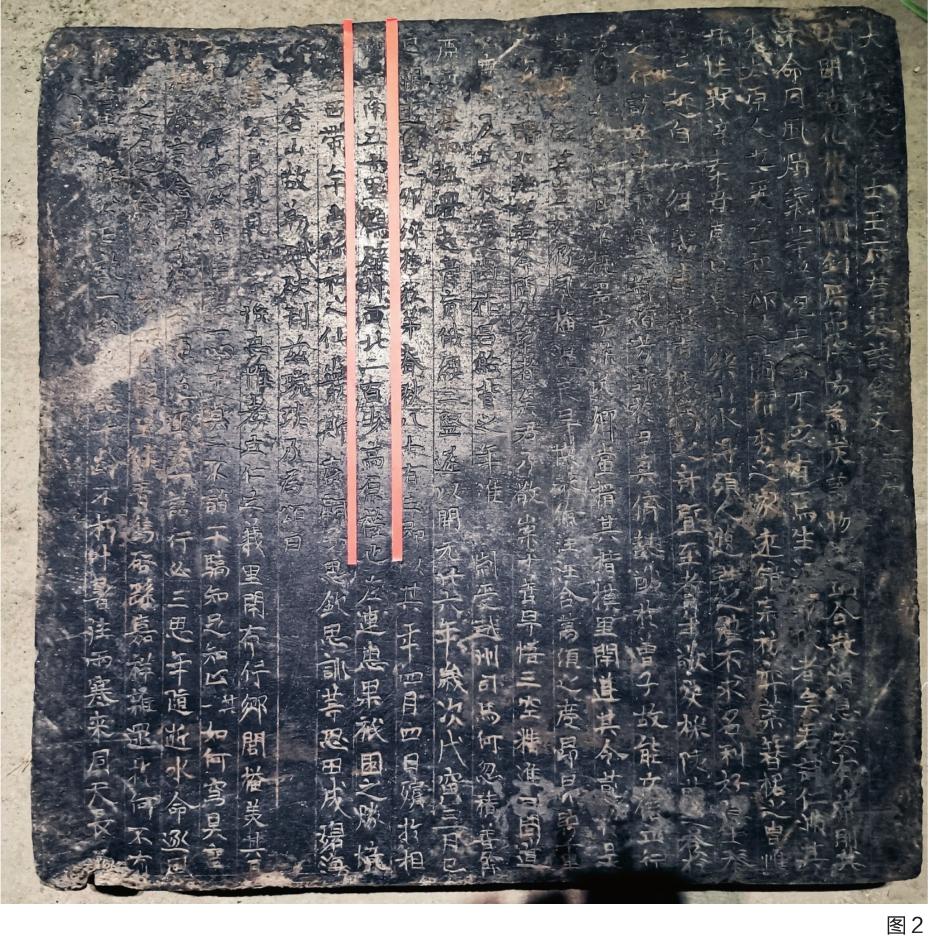

鹤壁地名有记载最迟可追溯到唐代开元年间。1985年在鹤壁集发现一座唐代墓葬,墓穴中《大唐故人处士王府君墓志铭文并序》的发现,为考证鹤壁地名提供了非常重要的文物佐证。墓志铭中记载墓主人“遂以唐玄宗开元廿六年(738年)岁次戊寅三月己巳朔十一日己卯卒于私第,春秋八十有三。即以其年四月四日,殡于相州西南五十里鹤壁村西北二百步高原礼也”(图2),可见唐代开元年间鹤壁村就存在了。到了金代明昌年间,相州升为彰德府,鹤壁为彰德府五镇之一,即鹤壁镇、邺镇、天佑镇、永和镇、丰乐镇。鹤壁集镇以烧制瓷器而著称,民间谚语有“金楚旺,银水冶,比不上鹤壁镇烧窑缸”。鹤壁集与日进斗金的“水旱码头”楚旺和日进斗银的“水鼓风冶铁”而得名的水冶,并称为古相州三大集市。

金贞祐元年(1213年),彰德府城被蒙古攻陷,改彰德府为彰德路(图3),隶属中书省。至元初改彰德府置,下辖安阳、临漳、汤阴、辅岩等县,元代鹤壁窑黑釉瓶上刻有“彰德路瓶”字样,可以佐证这段历史。元世祖忽必烈(1215—1294),是元朝的创建者。1260年即大汗位建元中统。1264年,取《易经》“至哉坤元”之义,改“中统五年”为“至元元年”。1271年,改“大蒙古”国号为元。至元十年(1273年)距今已有747年了,当时的鹤壁镇归属彰德府,为汤阴辖治。

从志书、碑记中,梳理鹤壁窑的历史脉络

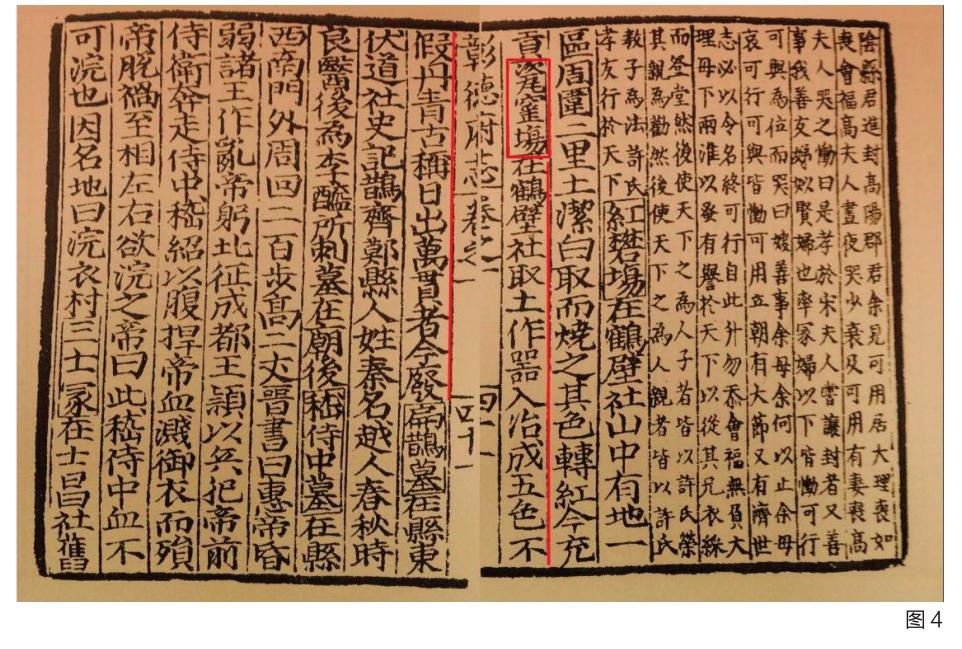

目前发现最早记载鹤壁窑场的典籍是天一阁藏本,明代嘉靖年《彰德府志》,其地理卷之一记载:“(瓷窑场)在鹤壁社取土作器,入冶成五色,不假丹青,古称日出万贯者,今废。(红矾场)在鹤壁社,山中有地一区,周围二里土洁白,取而烧之,其色转红,今充贡。 ” (图4)。从明代嘉靖年《彰德府志》看,从明代初期至明代中后期鹤壁集已基本无窑场烧造,只留下那美丽的传说,也只剩下红矾场的瓷土可充作贡品了。另据明代崇祯年《汤阴县志》记载“崔村沟集,在县四十五里,出粗磁器,山僻颇集外省人”,还在卷之六“货之类”中记载“矾红磁器煤炭”,是指鹤壁集所产的矾红、瓷器和煤炭。到明末崇祯年间,鹤壁社崔村沟集有几家窑场恢复了民用粗瓷的烧造。

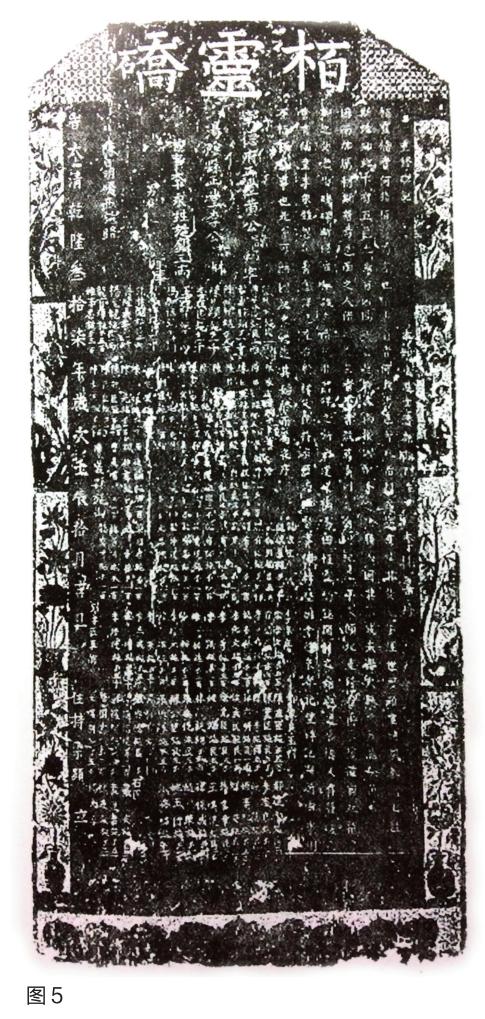

清乾隆三十七年(1772年)鹤壁集重修栢灵硚碑记(图5),是研究我国陶瓷发展史具有十分重要价值的一通碑(全国仅存耀州窑、当阳峪窑、鹤壁集窑三通祭窑神栢灵翁“德应侯”碑)。碑记曰:“栢灵桥者何?指栢翁而言也。栢灵翁者何?我汤邑尊也,后封为德应侯。其父兄子侄世历显宦,晓风气、识土性,游览斯地,知此下有五色土焉,可以陶。因召是乡人而授以配合之法,时人因其法,成夫器,火助之,发晶莹色。后有巧匠, 因而加厉利斯普焉。邑西之人,借以养生者不啻数万家。因为庙以祀之,年久倾圮,重修毕再文,复摧崩,止留碑记。乡之父老恐残碑断碣,后无识之者,因指其碑之所云,建之桥焉,曰:栢灵桥,志开创之始也。近来桥又有将坏之势,会有儒生李永甡,忽起善念,谋之左右数村及主持宗显,鸠工督事,补辑坚固,令往来者,北望碑记,溯所由来,用志不朽,诚盛事也。是不可无,以记之。爰述其始终而为之序。 ”(栢:通假字,同“柏”;硚:从石,乔声,同“桥”)从重修栢灵硚碑记阳、阴碑面看,乾隆三十七年间鹤壁集众乡亲集资重修栢灵桥,一是为了让人们记住这一善举和盛事。知其今日之修缮缘由,告诫后生们不忘其根本,守持家业,担当起传承千年窑火之重任。二是为了修缮之事镌石以纪念。此碑阳面刻有碑记以及地方官员、大德高僧、首事、管事等捐钱人名单;阴面还记载了鹤壁窑主们捐资之情况。重修年久失修的栢灵桥,连同刻字石匠共计111人。其目的就是为了祭祀窑神栢灵翁“德应侯”,更是为了祈求窑神保佑众乡亲和窑主,使日子红红火火、兴旺发达。通过此重修栢灵硚碑记,可以看出清中期由于“乾隆盛世”,社会的安定和富庶,鹤壁窑火已再次复燃,虽然没有唐宋元之盛况,但薪火在延续。现古柏灵桥遗址尚存,位于鹤壁集镇羑河岸边,为青石石拱桥,2015年2月13日被鹤山区人民政府命名为“鹤山区第一批重点文物保护单位”(图6)。

民国时期鹤壁集崔村沟一带有13家窑场,10家烧缸,3家烧碗。新中国成立初期,鹤壁区域内有30多家私人窑场,主要生产百姓生活用瓷,如碗、缸、盆、坛、罐之类和砂锅等器皿。1950年形成了以崔村沟为核心的陶瓷生产区。1954年1月正式建社,组建汤阴县崔村沟瓷业生产合作社。1957年3月26日,经国务院批准以“鹤壁”为名建市,为省辖市,在鹤壁集设立政府所在地。鹤壁市从此开始了历史新纪元。这时的崔村沟瓷业生产合作社改名为“鹤壁市陶瓷生产合作社”。1958年5月再次改名为“地方国营鹤壁市陶瓷厂”,同年8月改名为“地方国营鹤壁市耐火材料厂”。1961年10月再改名为“鹤壁市地方国营大胡陶瓷厂”。1962年6月改名为“鹤壁市陶瓷合作工厂”。1964年1月改名为“鹤壁市陶瓷耐火材料厂”。1965年4月改名为“鹤壁市陶瓷总厂第三分厂”,同年8月成立“鹤壁市陶瓷总厂”,统辖3个分厂。1966年开始“文化大革命”至1968年陶瓷厂基本名存实亡。1969年4月恢复生产。1985年主要生产日用陶瓷、耐火陶瓷、建筑陶瓷、园林陶瓷等等。

從考古文献中,揭示鹤壁窑的烧造史

科学的考古发掘,揭开了鹤壁窑神秘的面纱。故宫博物院陈万里先生撰写的《调查平原、河北二省古代窑址报告》发表在《文物参考资料》1952年第1期。文中写道:“据说汤阴西乡的鹤壁集是烧元瓷的,但是,详细情况如何?当时的烧制情况怎样?以及有关它的史迹一般都不了解。只有汤阴县鹤壁古瓷窑遗址。”这是新中国成立后首次披露鹤壁古瓷窑信息。1954年9月河南省文物工作队派杨宝顺先生,1955年4月故宫博物院分别派陈万里、冯先铭先生来鹤壁窑址进行考察,杨宝顺先生撰写的《汤阴县鹤壁古瓷窑遗址》发表于《文物参考资料》1956年第7期。杨先生考察了鹤壁集丁字沟、陈家村、拐子坡、邓家村四个区域,初步调查,遗址瓷器主要有白、黑、黃及钧瓷,其年代约为宋、金、元三个时期。陈万里、冯先铭、吴连成(山西文管会) 1957年发表了《鹤壁集印象》一文,给予高度评价,认为鹤壁窑在河南诸多窑口之上,实为河南最重要的古窑场之一。1963年11月23日至12月25日,河南省文物工作队赵青云、李德保、王明瑞、王治国等先生进行了长达一个月的首次科学考古发掘断代,第一期发掘面积达600平方米,共得残、整瓷器3700余件,获得了大批窑具,包括匣钵、窑柱、支垫、饼垫、圈垫,器形有注子、罐、碗、盂、豆、盒、盘、盆、杯、壶、炉、灯、枕、玩具(小瓷虎、龟、马、牛、羊、狗、猴、棋子、哨吹、骰牌)等,釉色以白釉居多,其次是黑釉器,还有豆青釉器、青蓝釉器、绿釉器、红绿彩器等等。常见的花纹有刻花、绘花、剔花、印花等等,在窑址中还发现有制作瓷器的原料和燃料(在宋代文化层发现烧窑的燃料有煤块),首次考证得出鹤壁窑创烧于唐而终于元的烧造史。1963年6月20日被河南省人民委员会公布为“河南省第一批重点文物保护单位”,被命名为“鹤壁集古瓷窑遗址”(图7),简称鹤壁窑。

用新的眼光、新的思维,重新审视鹤壁窑的历史地位

鹤壁集镇素有“四十五里烧造坡”之称,鹤壁窑白釉黑彩文字纪年款瓷盆的问世,证明这一时期鹤壁窑制瓷业的繁盛景象。元代中期社会稳定,宽松的政治环境给予手工业者极大的创造自由度和宽松的从业环境,促使全国各地及鹤壁镇制瓷业繁盛与发展。这一时期鹤壁窑出现了大小窑都烧造钧瓷的场景,由其创烧出的天蓝釉红彩“张”字款识盘(图8)、天青釉褐色斑纹“长生不老”字款识盘 (图9) 等,可窥见一斑。而在一个窑口发现彩釉款识、模印款识、刻字款识、墨书款识,在全国钧瓷烧造窑口独此一家,元代鹤壁窑钧瓷烧造技艺已达到中国钧瓷烧造业的巅峰。鹤壁窑匠已掌握了控制铜红釉的使用秘诀,为中国钧瓷的创新发展添上了自己浓墨重彩的一笔,也奠定了鹤壁窑在中国钧瓷史上的地位。

鹤壁窑作为宋代著名民间瓷窑、中国北方一处大型民间窑场,现已考古探明有58处窑址(其中市区52处,淇县6处。笔者从走访考察的情况看应在数百处以上),特别是在金代鹤壁窑创烧出的细白瓷,其特点是釉面光泽莹润,胎质洁白如玉,瓷壁迎光透亮,造型玲珑剔透,工艺精湛无比,最薄处仅0.39毫米(图10),毫不夸张地讲,鹤壁窑工已经熟练掌握了薄胎瓷器工艺,其精湛的制瓷与烧造技艺屹立于同时代民间窑业之巅,足可与定瓷比肩,是集磁州窑、定窑、钧窑三个窑系于一身,它所蕴含的厚重的文化和最具特色的装饰技艺,堪称中国陶瓷史上的一朵奇葩,值得深入探究。

近年来,由于城乡建设与扩建,考古和收藏者不断有新的标本采集发现,极大地颠覆了人们脑海中“鹤壁窑粗瓷”的观念,也为后人留下了许许多多未解之谜,还需不断地探秘与解答。虽然鹤壁窑被历史的沉沙所掩盖,人们未能认知其真实的面目,但随着考古与文化不断地对外传播,必将引发专家学者和收藏界极大关注,也必将在文化自信与筑梦之旅的过程中,得到社会各界的眷注和珍视,那千年的窑火,一定会得到社会应有的尊重和肯定。

(责任编辑:朱慧敏)