脑梗塞患者采用早期康复护理的效果

2021-05-10吴鹭

吴鹭

【关键词】脑梗塞;早期康复护理;不良反应发生率;生活质量;语言功能;肢体功能康复评分;神经功能缺损

[中图分类号]R49 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)26-0201-03

脑梗塞属于临床较为常见的脑血管疾病,我国每年新增脑血管疾病患者的数量在130~150万,疾病常见症状为头痛、耳鸣和眩晕[1]。脑梗塞是脑部供血不足引发的脑组织坏死,疾病高发于中老年人,老年人由于身体机能下降或免疫功能下降,发病后会留下不同程度的身体、语言和认知功能障碍患者会出现眩晕、呕吐、耳鸣和头痛等症状,疾病严重时会引发半身不遂等,疾病如果不采用及时有效的救治措施,会危及患者生命[2]。脑梗塞发病时间越久对患者造成的损伤就越大,及时采取有效治疗措施才能使病情得到控制,缓解临床症状,对改善预后也有所帮助。现阶段,主要采用溶栓治疗,近年来临床试验发现,为脑梗塞患者早期康复护理的效果显著,可以改善患者预后[3]。为评析脑梗塞患者采用早期康复护理的使用价值,此次研究纳入我院于2018年9月至2019年12月期间就诊的80例脑梗塞患者,开展不同护理服务,展开调查。

1资料和方法

1.1基线资料 选取我院神经内科就诊的80例脑梗塞患者,患者入组时间2018年9月至2019年12月。在信封法下分为两组,给予对照组常规护理,给予观察组早期康复护理。对照组,23例男性患者、17例女性患者;年龄介于48~83岁,年龄均值(55.42±3.39)岁;病程2~6年,平均病程(3.86±1.01)年。合并疾病:高血压8例、糖尿病7例、冠心病5例。观察组,25例男性患者、15例女性患者;年龄介于44~87岁,年龄均值(55.66±3.86)岁;病程2~7年,平均病程(3.59±1.09)年。合并疾病:高血压10例、糖尿病8例、冠心病3例。关于两组脑梗塞患者性别、年龄、病程时间、合并疾病等因素进行统计学分析,无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:经过MRI、CT等影像学诊断,患者符合脑梗塞的准确要求;患者资料完整;患者知晓此次研究内容,签署知情同意书;此次研究在伦理委员会批准同意下进行。排除标准:沟通障碍的患者;在三个月内接受过其他疾病治疗或接受其他实验;肝肾功能疾病患者。

1.2方法 对照组常规护理,为患者提供常规宣教、饮食指导、生命体征监护等等。

观察组早期康复护理,具体方法如下:①心理护理,护理人员耐心安慰患者,结合患者的个性习惯,为患者进行心理疏导,讲解疾病发病原因、疾病的相关知识,帮助患者更好地建立治疗的信心,给予患者身体上和语言上的鼓励。②早期肢体康复训练,指导患者取平卧位,前臂下垫软垫,将肩部调整为外旋位和外展位,协助患者上肢进采用屈伸训练,2次/d,15min/次。从健康侧到患侧,从小关节到大关节进行运动训练,逐步扩大运动范围,协助进行坐练和步行练习,3~5次/d,15~20min/次,提高患者肢体肌肉运动能力,加强患者的语言训练,从面部表情到唇部训练。通过摆臂走路和练习太极拳来活动上下肢,同时伸展和抬腿,3~5次/d,15~20min/次。

1.3观察指标 计算两组脑梗塞患者的治疗总有效率、不良反应发生率、生活质量评分、语言功能康复、肢体功能康复评分、日常生活能力、神经功能缺损评分。治疗总有效率的评估方法:参考脑血管病会议制定的脑卒中神经功能缺损程度评分标准,分为显效(神经功能缺损评分高于90%,0级病残程度)、有效(神经功能缺损评分:45%~90%,病残程度在1~2级)、无效(神经功能缺损评分低于45%,3级以上病残程度)。不良反应发生率包括脑出血、消化道出血和泌尿系统出血。生活质量评分采用WHOQOL-BREF生活质量评分评估。

1.4统计学处理 两组脑梗塞患者的数据在核实无误后输入统计学软件中,两组脑梗塞患者(生活质量评分、语言功能康复、肢体功能康复评分、日常生活能力、神经功能缺损评分)表述方式为x±s,实施t检验校准;两组脑梗塞患者(治疗总有效率、不良反应发生率)表述方式为“例(%)”,实施χ2检验。P<0.05作为统计学研究校准基线。

2结果

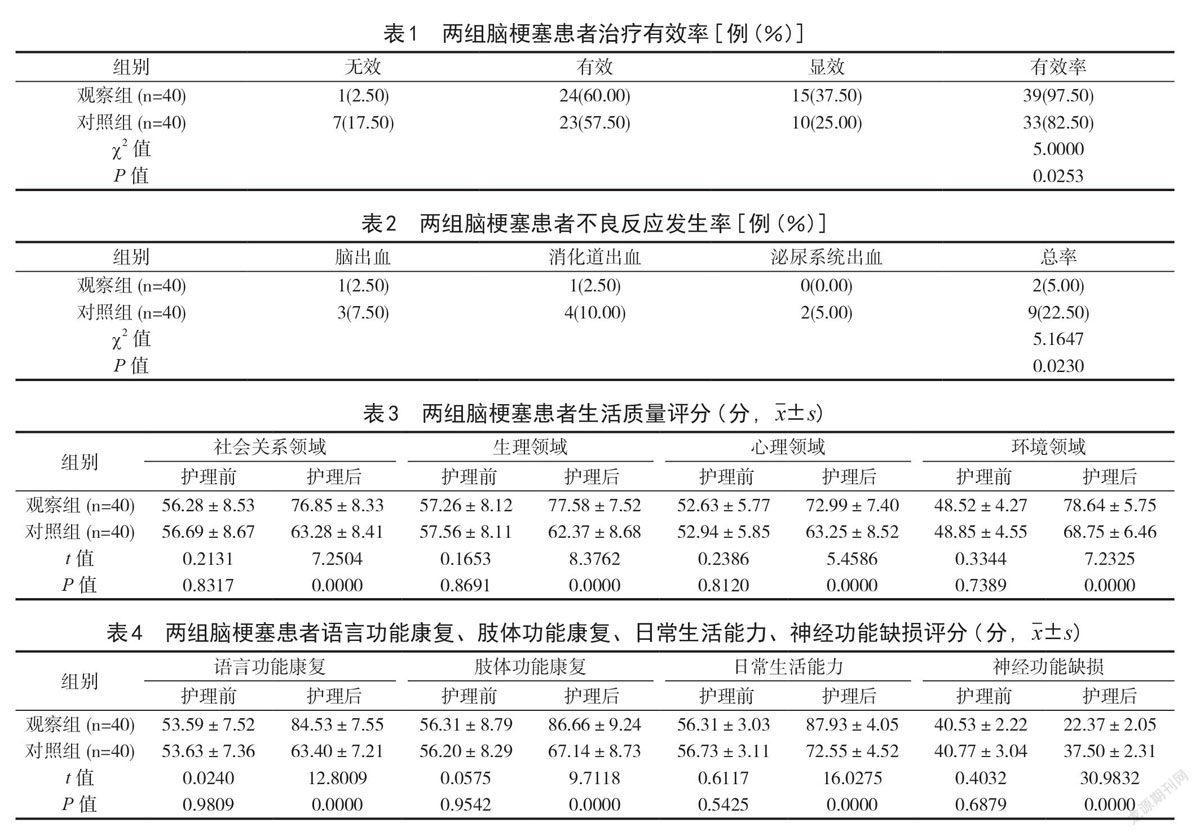

2.1两组脑梗塞患者治疗总有效率 观察组的治疗有效率高于对照组,组间差异性明显,存在统计学意义(P<0.05),数据如表1。

2.2两组脑梗塞患者不良反应发生率 观察组的不良反应发生率(脑出血、消化道出血、泌尿系统出血)小于对照组,组间差异性明显,存在统计学意义(P<0.05),数据如表2。

2.3两组脑梗塞患者生活质量评分 护理前,两组脑梗塞患者生活质量相比,组间无显著差异性,无统计学意义(P>0.05);护理后,观察组急性脑梗塞患者社会关系领域、生理领域、心理领域和环境领域均高于对照组,组间差异性明显,存在统计学意义(P<0.05)。数据如表3。

2.4两组语言功能康复、肢体功能康复、日常生活能力、神经功能缺损评分 护理前,两组脑梗塞患者语言功能康复、肢体功能康复、日常生活能力、神经功能缺损评分相比,组间无显著差异性,无统计学意义(P>0.05);护理后,观察組语言功能康复、肢体功能康复、日常生活能力均高于对照组,神经功能缺损评分低于对照组,组间差异性明显,存在统计学意义(P<0.05)。数据如表4。

3讨论

我国每年约有近二百五十万的脑梗塞新增患者,受到脑梗诱发因素的复杂性和多样性影响,现阶段国内外尚无特效药治愈脑梗塞。急性脑梗死患者在发病后48h内,要积极采取有效措施保护神经功能,尽快改善患者的脑内血液循环,减轻脑缺血缺氧,减轻脑组织损伤和脑水肿,促进神经功能的恢复,减少急性脑损伤,减少后遗症的发生率[4]。脑梗塞发病机制较为复杂,是血管、血液和血流动力学异常等诸多因素叠加导致的大脑动脉狭窄与堵塞,常规护理无法取得显著成效,应用早期康复护理,可以有效改善功能康复情况[5]。

医学研究发现,脑梗塞患者患病后的90d是恢复黄金期,通过早期康复护理可以更好的改善患者预后。早期康复护理以患者为主体,立足于每位患者的需求,通过心理和生理方面开展护理,具有计划性和目的性,可以早期识别潜在的风险,帮助患者克服心理状态和精神状态,加强关节血液循环,促进神经侧支循环。通过心理护理纠正患者不良情绪,提升患者治疗积极性,保证护理工作的顺利进行;通过早期语言功能康复训练唤醒患者的语言功能,帮助患者循序渐进的改善语言功能,改善语言功能康复评分。早期康复护理将护理工作变得具有时间性和顺序性,减少护理项目的遗漏,降低医疗资源的浪费,还可以降低患者出现意外的风险,有利于促进患者身心功能的全面康复。

综上所述,脑梗塞患者应用早期康复护理可以取得显著成效,对于改善患者预后至关重要。