网状结构让空间观念可视化

——《图画还原》课中结构化习题的有效使用

2021-05-06张永辉

文|张永辉

《数学课程标准(2011年版)》中关于空间观念的描述是:根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体;想象出物体的方位和相互之间的位置关系;描述图形的运动和变化;依据语言的描述画出图形等。这段文字中,强调了一种转换——二维与三维的转换,指出了一些关键词——抽象、想象、描述。因此,在教学中突出空间观念的培养要在转换、抽象、想象、描述等方面用力。由于这些学习行为的落实(思维能力的培养),对小学生而言都是有难度的,对教师教学而言也极具挑战性,因此这也成了图形与几何教学研究的难点。分解“难点”,用包含多个知识点的题目既能调动起学生的兴趣,又能帮助学生加深对知识的理解、完善其知识结构,此时培养学生的空间观念、提升思维能力就显得尤为必要。针对“空间观念培养难”的问题,我们着重在六年级“图形的变换”方面进行了尝试,通过对习题的改编,学生课堂上兴致盎然、思维活跃、解题方法多样,取得了良好的效果。

【习题设计的理念】

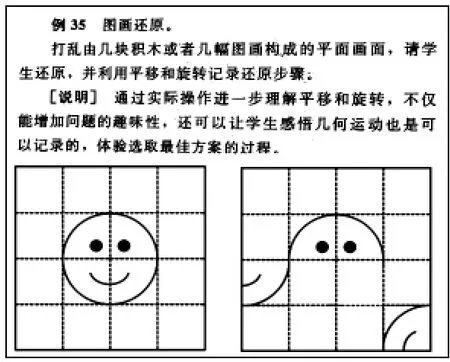

学生已经分别在四年级、五年级学习了轴对称、平移和旋转三种不同的图形运动,因知识点分布零散,学生对知识联系的认识不够,对知识的结构也不能很好地进行完善。翻看《数学课程标准(2011年版)》,一道题目引起了我们的关注。

简单有趣的素材,学生一定会喜欢。以拼图将图画还原的形式,对平移、旋转进行练习,对学生知识结构的形成和空间观念的培养都很有帮助。于是我们对此题的教学展开了讨论:习题说明中,只要求使用平移和旋转,那么把当前学生已经学过的图形运动的知识全部纳入,是不是更合理,也更容易完善相关知识结构?原题中打乱的有两张图片,怎样更好地引导学生饶有兴致的进行还原呢?在运用多种方式进行还原的过程中,怎么更好地利用这道题帮助学生对图形运动的知识形成网状结构并加以内化,从而发展学生的空间观念?……讨论中教学方向逐渐明晰,实践中更觉网状结构让看不见的空间观念清晰可见。

一、习题素材便于网状结构

的知识回顾,引发主动想象

师:同学们,我们对图形的运动已经不陌生了。你还记得我们都学过了哪些关于图形运动的知识吗?

生:平移。

生:旋转。

生:轴对称。

师:(出示下图左)你看到了什么?

生:笑脸!

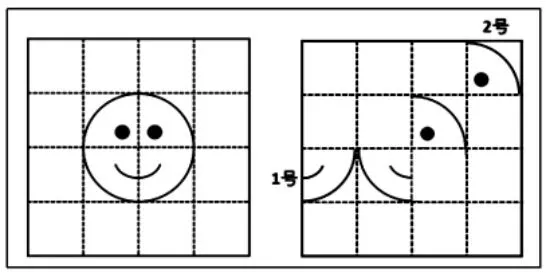

师:是啊,完整的笑脸我们都愿意看到。这个笑脸由四块积木组成。现在它有两块积木被打乱了(出示上图右)。1 号要回到原来的位置,可以怎么运动呢?

生:平移两格。

师:平移要关注方向和距离。

师:还有别的方法吗?

生:还可以进行旋转。

(请学生详细讲解并演示,强调中心点、旋转方向、旋转角度)

师:除了这两种方法,你有其他方法吗?

学生想不出,教师引导还可以通过轴对称还原。课件演示还原过程。

这道题,学习素材是“笑脸拼图”。笑脸学生见过,拼图学生玩过,图形又很简单,学生比较喜欢,后续的环节也是针对这个笑脸展开设计,增强了探究的趣味性,为想象提供了有效的支撑。在还原1 号的过程中,学生通过观察和想象,感受到了还原同一图形的不同运动方式,完成了对已知关于“图形的运动”的知识点的回顾。

选择贴近学生空间认知基础的学习素材,挖掘普通素材中适合学生观察、操作和想象的元素,有助于学生在头脑中建立图形的模型,有效唤起学生对知识的记忆,促使学生在脑海中初步形成知识点的网状结构,加深对知识的理解和运用,促进空间想象能力的发展,培养空间观念。

二、教学手段便于网状结构的知识运用,促使有效想象

师:2 号要回到原来的位置,可以怎么运动?

(学生仅凭观察,难以直接回答,放手让学生借助材料进行操作和探究,然后组织反馈)

生:2 号方块原地旋转,然后向左平移2 格,再向下平移1 格。

生:我是把2 号图形向下平移1 格,再向左平移1 格,再沿左侧线轴对称1 次,就还原成功了。

生:我是先向左平移2 格,再绕点逆时针旋转90°。

师:你说的是哪个点?

[请学生演示,其他学生观察、想象,进行确认。针对学生讲不清的那个“点”,引导用“数对”来说明会更简洁明了,如(2,3)]

……

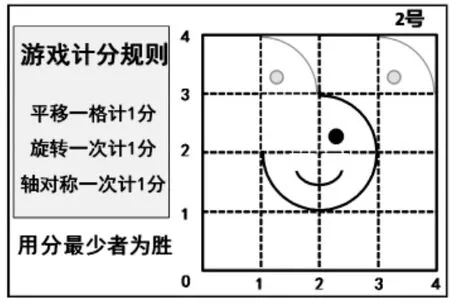

师:看来同学们都想到了很多方法进行还原。那一起做个游戏吧。(出示计分规则)先计算一下你刚才的还原方法得了几分?

(学生计算分值,然后统计分数。基本上是3 分或4 分)

师:都是3 分或4 分,那2 分或1 分能还原吗?(出示:用分最少者为胜)

(学生再次借助材料进行操作和探究,然后组织交流)

生:2 号绕(3,3)逆时针旋转180°,再绕(2,3)顺时针旋转90°,我这样是2 分。

师:想象一下,这位同学的几个步骤,能否成功还原?

(其他学生想象,教师适时实物演示支撑,确认2 分成功)

生:先绕(3,3)顺时针旋转180°,然后再绕(2,3)顺时针旋转90°,也是2 分。

生:我发现同一个图形,绕同一个点顺时针和逆时针旋转180°,结果是一样的。

师:大家再关注这个图形,绕(3,3)向两个方向旋转180°,想象一下,结果是怎样的?

生:我们是以哪条斜线为对称轴进行1 次轴对称后,再旋转的,也是2 分。

[学生黑板前点出对称轴,即数对(4,2)和(2,4)的连线]

师:同学们,想象一下,沿这条线轴对称变换,会怎么样?再旋转呢?

生:我们是两次轴对称运动实现还原的。先以2 号的左侧线为轴,轴对称1 次,再以(3,2)和(1,4)的连线为轴,轴对称1 次,就成功了,2 分。

……

师:笑脸图已经恢复正常了,现在如果让你任选其中的一块拼图打乱位置,你打算放到哪里?它又可以怎样还原呢?

(引导全班学生观察拼图,要求仅凭想象,思考它还原的步骤和方法,然后组织交流)

重点环节的整个教学活动,都围绕“2 号要回到原来的位置,可以怎么运动?”这个问题展开,在学生最初交流还原方法和后来交流2 分还原方法的过程中,教师不断地用观察、操作、想象的教学手段进行强化,引导学生不断地用平移、旋转、轴对称的运动方式来完成图形还原。观察、操作、想象有机结合,教具、学具、课件合理支撑,教学手段的丰富多样,直观、生动、形象地突出教学重点,调动学生多种感官协同活动有利于构造直观支撑想象,使学生在运用图形运动知识将2 号还原的过程中,不知不觉已经将知识点逐渐进行了网状结构的融合与运用,逐步提升空间观念,思维也实现了从具象到抽象的过渡。

三、学习要求便于网状结构的知识形成,引领能力递增

针对这题的教学,几次学习活动都有明确的要求:

第一次是1 号图形要回到原来的位置,除了平移,还可以怎么运动?学生想象后进行交流,使学生初步感受可以灵活地选择不同的运动去还原图形。

第二次是2 号图形如何以2分实现还原?学生操作后,教师组织交流,但在交流时都是先让其他学生根据语言的描述进行想象,然后再以操作、演示来验证。

第三次是任意打乱一块拼图的还原,教师不提供任何学具操作,要求学生依托想象在脑海中进行还原。

教学过程中,不同的学习要求,对学生运用知识解决问题的能力、思维能力以及想象能力的发展都是不同的。层层递进式的学习要求,使学生便于网状结构的知识形成,从而引领能力的递增。

从第一次要求借助观察、操作等进行想象再还原(直观支撑),到第二次操作后交流时根据语言描述进行想象还原(半支撑),到第三次完全依托想象进行还原(脱离支撑),学习要求拾级而上,但每一次的要求,学生是在不断地强化和运用平移、旋转、轴对称这些图形运动的知识。在这个过程中,学生对图形运动的知识逐步形成网状结构,并内化为解决问题的个体行为,空间观念也逐步发展。尤其是最后,在脱离学具操作的情况下,鼓励学生凭空想象,在大脑中构建图形还原的运动过程,通过语言描述分享,集体想象验证,达到了最终提升学生的空间观念的教学目标。

【习题使用后的感想】

从感知到认识,再到领悟,结构化习题搭建起学生理解的桥梁,让学生的思维有可以依附的思考链,降低学习难度的同时,提升学习的有效性。结构化习题,是应和学生学习能力和思维脚步的递进式练习,让学生在有限的练习过程中,建构起自己的思维结构、知识体系。通过一张“笑脸”的变化,演绎出结构化的练习方式,是我们在空间观念教学过程中的探索,也是我们运用结构化思维引导学生空间观念的成功案例,让我们对结构化练习的应用有了更加坚定的信念。

布鲁纳指出,不论我们教什么学科,务必使学生理解该学科的基本结构。“结构化习题”,就是在帮助学生完善知识体系构建的过程中,将某个知识点拓宽、延展或将多个知识点融合加以运用,让学生加深理解知识的同时,完善对知识结构的同化和顺应。教学与其说是单纯地掌握知识和技巧,不如说是教授学习结构。数学学科的基本结构,除了本身包含的知识、技能等元素还有各个构成元素之间的联系,而主动地建构这种联系,就是形成高阶的结构化思维的重要表征。对于学习过程中知识的关联性,通过“结构化习题”的学习,帮助学生对知识进行迁移、分析、概括,引导和帮助学生用“点”的链接逐渐自主完善和建构认知结构。