社团参与对大学生就业能力的影响研究

2021-04-29蔡玲丽李一星

毛 成 蔡玲丽 李一星 朱 於

(中国计量大学,浙江 杭州 310018)

就业是最大的民生,也是经济社会发展最基本的支撑。高校作为培养新时代人才的主要阵地,发挥着促进大学生高质量就业的重要作用。社团作为高校的“第二课堂”,是大学生了解社会的重要窗口,是大学生实现个性化发展的重要平台,承担着锻炼学生各方面能力、强化学生责任感、培养团队合作精神等重要职责。

高校社团一般可分为学术类社团、文体类社团和志愿服务类社团等。社团参与实质上就是大学生以兴趣为前提,以探究某种事物或从事某种活动的心理倾向为动机,投入各类社团活动的状态。这种状态受到参与认知、参与情感、参与意志和参与行为的影响。本文以学生参与理论和李·哈维(Lee Harvey)教授的就业能力理论为基础,探究社团参与和大学生就业能力之间的关系,探索社团参与对大学生就业能力提升的影响方式和影响力。

一、研究方法

(一)问卷设计及编制

基于学生参与理论,通过文献回顾和半结构性访谈,将社团参与划分为参与认知、参与情感、参与意志和参与行为等四个维度。基于李·哈维教授的就业能力理论,将大学生就业能力划分为学习能力、互动技能、个人适应性和灵活性等三个维度,其中学习能力包括信息把握能力、主动学习意识与意愿;互动技能包括沟通表达能力、团队合作能力、人际交往能力;个人适应性和灵活性包括情绪调节能力、时间管理能力、风险承担能力以及问题解决能力。

社团参与和就业能力问卷均采用自编问卷,具体编制程序如下。

(1)深度访谈20 名受访者,初步编制形成包含77 道测试题的问卷。

(2)请7 名社团成员及3 名相关研究者对初始问卷的可读性、合理性进行评估和修改。

(3)为了使调查问卷的结构及其设计更加合理,发放50 份问卷进行初测。根据初测的项目分析、信度(Cronbach’s α 系数)、效度(验证性因素分析)结果,删去未达到显著性水平(Sig.>0.05)及共线性较高的20 道测试题,对保留的18 测试题题反复修改,使题项更简明易懂。

(4)通过验证性因素分析,合并共线性较高的二阶因子,确定社团参与的四个维度为参与认知、参与情感、参与意志和参与行为;大学生就业能力的三个维度为学习能力、互动技能、个人适应性与灵活性。其中,学习能力包括信息把握、学习意识与意愿;个人适应性与灵活性包括情绪调节、时间管理、问题解决能力,最终形成包含55 道测试题的调查问卷。

采用里克特五点计分法,对选项分别赋值为5、4、3、2、1,由5(完全符合)至1(完全不符合),程度依次递减。研究表明,社团参与全量表的α 系数为0.887,社团参与认知、参与情感、参与意志的α 系数依次为0.868、0.739、0.707。大学生就业能力全量表的α 系数为0.883,学习能力、互动技能、适应性与灵活性的α 系数依次为0.841、0.937、0.917,表明本问卷信效度良好。

(二)被试情况

本次调查面向浙江省毕业五年内包含国企、私企、外企、事业单位及政府部门在内的14 所单位就职的大学毕业生,共计发放380 份问卷。其中,纸质问卷50 份、电子问卷330 份,回收371 份,回收率为97.63%,其中废卷68 份(50 份是未参加过社团的,18 份是入职超过五年的),废卷率为18.33%,最终获得的有效问卷为303 份。

二、结果分析

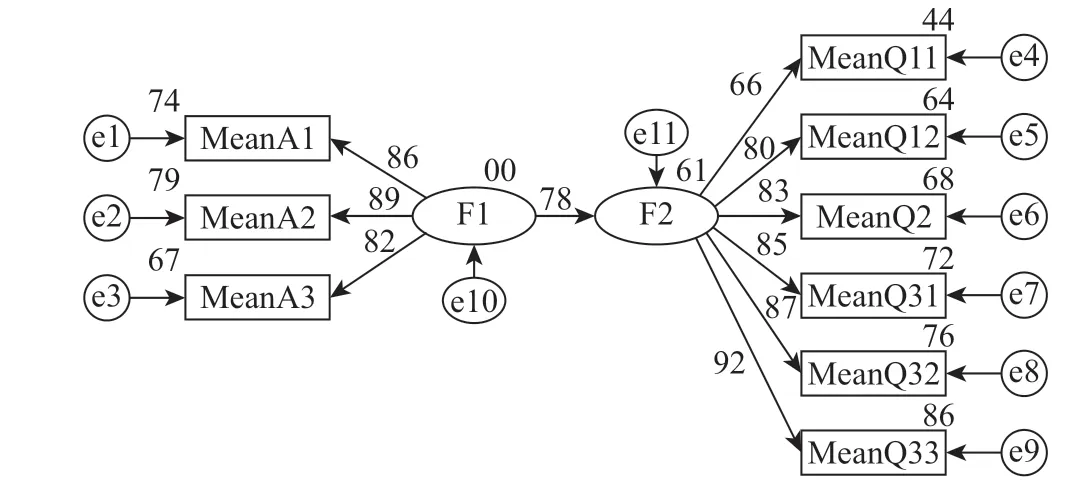

运用SPSS17.0 和AMOS21.0 统计软件分析大学生社团参与和其就业能力之间的关系,研究结果显示社团参与和大学生就业能力之间的标准化系数为0.78,二者呈显著性相关,如图1 所示。其中F1 表示社团参与,F2 表示大学生就业能力,MeanA1 表示社团参与认知,MeanA2 表示社团参与情感,MeanA3表示社团参与意志,MeanQ11 表示信息把握能力,MeanQ12 表示学习的意识与意愿,MeanQ2 表示互动技能,MeanQ31 表示情绪调节,MeanQ32 表示时间管理,MeanQ33 表示问题解决。

图1 社团参与对大学生就业能力影响模型

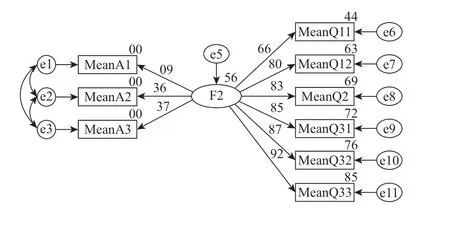

为了能够更加清楚地了解社团参与对大学生就业能力的影响程度,故将原模型进行简化,如图2 所示,简化后,模型拟合度仍良好。

图2 社团参与对大学生就业能力影响的简化模型

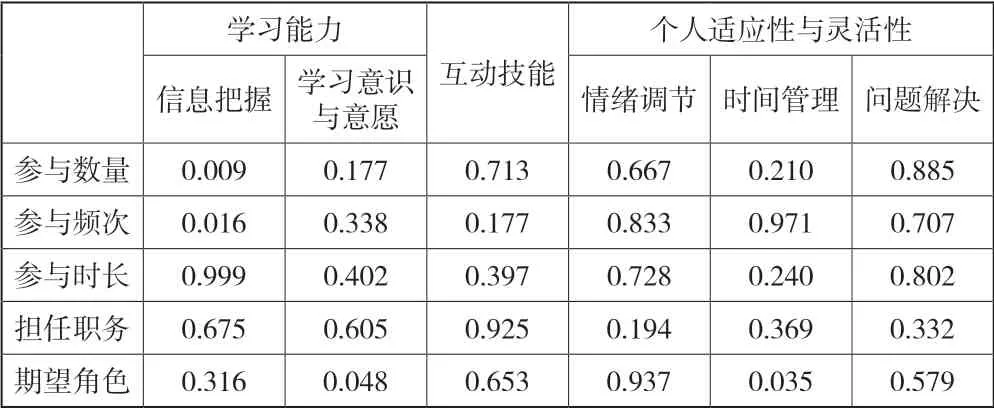

为了进一步探究社团参与行为对大学生就业能力的具体影响,我们进行了线性回归分析,回归分析结果如表1 所示。

表1 社团参与行为和大学生就业能力间的回归分析结果(P)

从结果来看,社团参与能够显著影响大学生的就业能力。其中,社团参与认知、情感、意志与大学生就业能力的标准化回归系数分别为 0.09、0.36、0.37,表明参与认知与大学生就业能力之间无显著相关,而参与情感、意志是影响大学生就业能力的重要因素。在衡量大学生社团参与行为的变量中,如表1 所示,社团参与数量、参与频次以及期望角色对大学生就业能力中的学习能力、个人适应性与灵活性这两个维度存在显著的影响(P<0.05),而参与时长、担任职务则对大学生就业能力的各个维度均不产生显著性影响。基于研究结果,结合社团实践,进一步分析得出以下结论。

一是社团参与有助于提升学生的自主学习能力。丰富的社团活动为大学生培养自主学习能力提供了良好的平台,学生根据社团活动的需求进行自主学习,培养自身的各项技能,使自己能够更好地融入社团活动中。这一能力也同样适用于工作应聘,熟悉应聘岗位的工作要求,明确自身的能力优势,通过学习弥补自己在技能方面的劣势,这是职场新人敲开用人单位大门并迅速适应工作环境的重要能力。

二是社团参与有助于培养学生的信息掌握能力。据了解,目前高校学生社团大多以每周例会的形式进行每一阶段的工作部署和活动总结。在例会上,与会成员们通过讨论、思维碰撞,发现存在的问题,拓展思路,寻求解决对策,而例会的整个过程就是进行信息的提取、接收、处理和表达的过程,这能在无形中培养学生把握信息的能力。近年来,用人单位越来越趋向于采用无领导小组面试、集体面试等形式对毕业生进行考察,目的是考量毕业生对信息的处理能力和表达能力。拥有较好的信息掌握能力就能在多元化的面试或复杂化的工作场景中从容应对、脱颖而出。

三是社团参与有助于提升学生的目标管理能力。美国马里兰大学心理学教授洛克(E. A. Locke)就提出过著名的“目标设定理论”(Goal Setting Theory)。基于这一理论,成为管理者就是社团成员所期望的目标,该目标激励着他们主动地、自觉地以更高的要求和更加积极的学习热情投入社团活动中,并将自己参与所得的结果与设定的目标相对照,及时进行调整,合理进行规划,从而不断强化自身的适应性与灵活性,最终实现目标。这一过程既能对学生社团参与过程的质量进行检验,又能很好地发掘他们自身的潜力,让自己在目标实现的过程中变得更优秀,进而把目标管理转换成自身良好的行为习惯,助推在职场上取得更大的竞争优势。

四是社会参与有助于满足学生个性化发展需求。大学生社团是校园文化建设的一个重要载体,对大学生就业能力提高和综合素质的培养具有无可替代的作用。调查显示,学生依据自身兴趣主动组合起来的社团有利于学生的个性化发展。丰富多彩的社团可以满足学生多元的知识需求、丰富学生的精神生活、陶冶学生的情操,让学生的潜能得到更深的发掘,使学生的不足得到弥补。参与社团活动不仅提升学生的生活品质,更是一种发挥特长、操练技能、培养沟通、扩展视野、张扬个性的载体。

三、提高大学生社团参与度的对策

(一)建立科学的社团及成员培育和评价体系

首先应在全校范围对众多的学生社团进行广泛的宣传,开展“一人一团”“一团一赛”等活动,从面上进行普及动员;各社团加大对自身特色亮点的宣传,从招募社团成员加盟开始,就应有意识地培养其对于社团各方面的正确认知,根据兴趣、动机、爱好、天赋、能力等进行遴选;对于社团负责人及骨干分子,学校应定期有计划、有针对性地进行培训,提高他们的组织领导能力,发挥带头示范作用。

其次应大力扶持精品社团,每年举办星级评比活动,通过社团申报、资格审查、专家评定、网络投票等环节,扩大活动的覆盖面和参与度;对参评社团从制度建设、组织发展、活动开展、团长素质、成员风采等几大方面进行综合评定,评定的过程既是一次社团展示又是对社团成员进行综合素质教育的过程;通过社团评比进行社团等级评定,对有价值和前景的社团给予重点扶持,有意识地培育若干星级社团,在社团中树典型、立榜样。一方面积极鼓励科技型社团向更广阔更深入的领域发展,另一方面要求文化艺术型社团追求高层次高格调。经过星级社团的评比,锻炼学生、教育学生,以先进带后进,从而营造积极向上、求学进取的优良学风。

(二)要充分发挥社团指导教师的引领作用

指导教师作为学生成长成才的引路人,首先,必须尊重和热爱每一位社团成员,为他们带来良好的情感体验。大学阶段是学生“心理断乳”的关键时期,一方面,他们渴望获得更多的关注和理解,迫切地想要独立承担工作;另一方面,在成为一个独立个体的过程中面对自身的各种矛盾,他们还不能够完全认识自我,仍需要老师的关心和疏导。因此,社团负责教师在指导过程中要动态地掌握学生的心理变化,遇到活动出现突发情况或工作中出现失误时及时予以学生帮助,帮助他们重新树立信心和保持热情;同时也应积极肯定学生在完成任务中的创造性思维,从不同角度理解学生的想法,营造宽松的社团氛围,鼓励他们试误。并在试误中,有意识地引导大学生学习和摸索,逐步积累经验,从而实现由“不会”到“会”再到“胜任”的转变,提升其参与情感。其次,教师指导队伍要善于运用“皮格马利翁效应”,即“期待效应”,充分相信学生的潜能。在关心和信任学生的基础上,将积极的期望、鼓励及赏识等投射到学生身上,形成师生间良好的互动关系,进而激发他们的求知欲和上进心。

(三)规范社团管理制度和竞争机制

第一,要注重管理制度建设,从源头落实和维护好社团内部的管理制度,从而使全体成员在活动中有章可循。一个社团不论是小到成员签到考勤的制度,还是关乎社团重要事项决策的相关制度,都要有明确的规定和解释,这样即使出现问题,每一位社团成员仍旧能明确自己的责任所在,有序地进行工作和活动。在这种规范化和有序化的社团环境中,原本意志较薄弱的成员也会逐渐适应,慢慢地走出心理舒适区,接受压力的挑战。

第二,注重形成良性竞争机制,互促互进。随着校园内大量社团的兴起,各个社团为了扩大自己的影响和对外输出,无形中就与其他社团之间展开了激烈的竞争。教师应积极鼓励和引导学生参与到竞争当中,激发社团成员获胜的信念,同时还要注重对社团成员们的表现进行总结,不断提升学生的综合素质,帮助他们了解自我、突破自我。