英语“代词中置”动词短语的教学探析

2021-04-25曹毅芳

曹毅芳

[摘 要]文章基于突显原则和末端焦点原则,分析了“动词+代词+副词”“动词+名词+副词 / 动词+副词+名词”“动词+介词+名词或代词”结构的认知理据。“动词+代词+副词”“动词+名词+副词 / 动词+副词+名词”两类短语的词序受主观突显和末端焦点原则影响,而“动词+介词+名词或代词”短语的词序受到客观突显和末端焦点原则的影响。厘清这些认知理据有利于教师教学和学生发展语言能力、学习能力和思维品质。

[关键词]突显原则;末端焦点原则;“代词中置”;动词短语

[中图分类号] G633.41 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2021)10-0038-03

《普通高中英语课程标准(2017年版)》明确将英语学科核心素养归纳总结为语言能力、学习能力、思维品质和文化意识四个方面[1]。其中思维品质是指“与英语学习紧密相关的一些思维品质,例如,理解英语概念性词语的内涵和外延;把英语概念性词语与周围世界联系起来;根据所给信息提炼事物共同特征,借助英语形成新的概念,加深对世界的认识;根据所学概念性英语词语和表达句式,学会从不同角度思考和解决问题”[2]。思维品质的培养途径之一是课堂教学,学生可以通过理解教师对语言知识点的讲解提升自己的思维品质。这就要求教师在课堂中改变传统的“填鸭式”教学,不仅要告诉学生“是什么”,更要让学生理解“为什么”。例如:

(1)My mother asks me to turn down the TV.

(2)My mother asks me to turn the TV down.

(3)The TV is too loud. I turn it down.

(4)They have a baby, and they look after her carefully.

(5)They look after their baby carefully.

在讲解上述五个例句中的知识点时,教师不仅要告诉学生“在‘动词+副词短语中,代词必须放中间,名词可以放中间也可以放后面,而在‘动词+介词短语中,代词或名词只能放后面”,还要让学生尝试着去理解為什么有这样的规定,让学生把语言和生活结合起来,在思考和理解的过程中发展思维,形成良好的思维品质。

本文尝试从图形—背景理论的突显原则出发,结合英语词序末端焦点原则,探索英语动词短语中“代词中置”的理据,为教师思考如何讲解该类知识点以更好地发展学生思维品质提供一个新的视角。

一、突显原则与末端焦点原则

1.突显原则

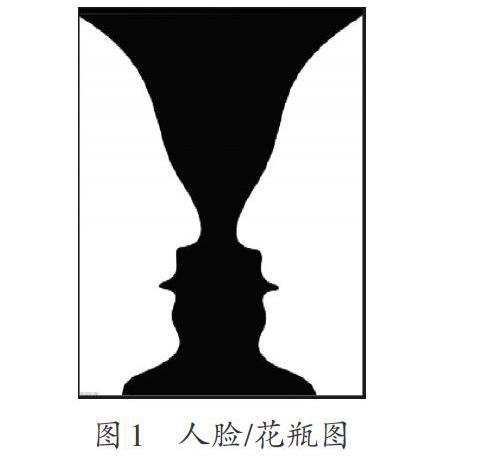

20世纪,丹麦心理学家Rubin通过著名的人脸 / 花瓶图(the Face / Vase Illusion,见图1)首次提出图形—背景理论。后来该理论被完形心理学家借鉴用来研究知觉,他们指出主体的知觉认识常包含图形和背景两部分信息,图形看上去有高度结构,更容易被注意,而背景相对模糊,不易被注意,人们总是倾向于在背景中感知图形。“当我们观看周围环境中的某个物体时,通常会把这个物体作为直觉上突显的图形,把环境作为背景,这是突显原则。认知语言学家把图形—背景分离原则看成是语言组织信息的一个基本认知原则。”[3]著名认知语言学家Talmy最先将图形—背景理论应用于研究认知语言学,随后突显原则便被广泛应用于研究语言现象。认知语言学家把突显原则看成是语言组织信息的一个基本认知原则。

突显分为客观突显和主观突显。“信息组织者在编写信息时,把作用于主体的客观突显特征按照事物原本突显方式进行编码就是客观突显,把经过主观选择的突显特征按照非事物原本突显方式进行编码就是主观突显。……客观突显是对外部世界刺激物的识别,是感知驱动认知过程,是自下而上的认知过程。主观突显是对内部表征的识别,是概念驱动认知过程,是自上而下的认知过程。”[4]可以说,突显是低层次的感知过程和高层次的认知过程相互影响的过程。但是在用语言表达信息的过程中,信息编码者总会偏向二者之一,即或者偏向客观突显,或者偏向主观突显。

2.末端焦点原则

哈特曼和斯托克在《语言与语言学词典》中指出:“词序:指词按照某一语言的惯例在序列中所处的位置。这里不仅指主语+动词+宾语这种句子成分的词序,而且还指名词短语或动词短语中的词序。”[5]本文所指的词序是以上提到的“动词+副词”“动词+介词”短语中的词序。对于英语语言的词序,伦道夫·夸克说:“有两个因素对决定用某一特定的词序而不用另一种词序来表示一个句子的内容起了很大的作用。一种是倾向把新信息置于句子的末尾——末尾焦点(end-focus)的原则。另一种是倾向把比较复杂的部分置于句子的末尾——末尾加重(end-weight)的原则。”[6]现代语言学家几乎无一例外地认为,末尾加重原则和末尾焦点(末端焦点)原则是影响现代英语句子和短语线性排列的两个重要原则。

二、“代词中置”动词短语认知理据教学探析

在英语中有很多“动词+副词”“动词+介词”的短语,通常教师会这样讲解:在“动词+副词”短语中,代词放中间(本文称为“代词中置”),名词可以放中间也可以放后面,而在“动词+介词”短语中,代词或名词只能放后面。这类讲解仅仅告诉了学生规则是什么,没有揭示规则背后的理据。部分学生还不能很好地区分出短语中的到底是副词还是介词,而且有些单词既有介词词性也有副词词性(如off),给学生造成学习困惑。学生在学习时死记规则,一段时间后,对规则记忆模糊或遗忘,在运用时还会出错。学生死记规则,不去思考探究为什么,也不利于其思维品质的发展。新课程改革要求不仅要培养学生的语言能力,更要培养学生的学习能力和思维品质,因此探知这些规则背后的认知理据是符合英语学科核心素养要求的,对促进课程改革、教师教学和学生学习都是有利的。例如:

(6)put the toys away

(7)put away the toys

(8)put them away

(9)turn the light on

(10)turn on the light

(11)turn it on

(12)give his dream up

(13)give up his dream

(14)give it up

(15)get off the bus

(16)get off it

结合生活实际来分析上面的短语,我们可以看出从例(6)到例(14),短语中的代词或名词所指的是动作的直接承受者,它们受相关动作影响,会响应动作而产生一定的变化,该变化有可能是具体空间位置的移动,如例(6)、(7)、(8)中的toys从地上被收拾集中到另一个地方,也可能是状态上的变化,如例(9)、(10)、(11)中light的状态由“不亮”到“亮”,还可能是抽象形态的变化,如例(12)、(13)、(14)中的dream从“有”到“无”。但是在例(15)、(16)中,名词bus和代词it不是“get off(下来)”这个动作的直接承受者,受get off 直接影响的是下车的人,bus并没有产生位移。总而言之,“动词+副词”短语中,名词或代词的所指要产生“变化”,而“动词+介词”短语中,名词或代词的所指不直接响应动作而产生变化。下面我们将具体分析三类结构的认知理据。

1.动词+代词+副词

在这一类短语中,代词指代的是上文已经提到过的人或物,此时,代词所指的是已知信息,不再是说话人主观上要突显的信息点,且从句法上看代词单一简单,根据突显原则、末端焦点原则,代词不应该放最后一个位置。相反,在这一类短语中,表述代词所指的事物的状态或位置的词所传达的是相对新的信息,是说话人主观上要突显的点,是双方都关注的信息焦点,所以在词序位置上也应该是放在最突显的最后。例如:

(17)There is some paper on the floor. Please pick it up.

例(17)中代词it指的是上一句中的paper,此时双方都知道地板上有一些纸,说话人希望听话人把纸从地上捡起来,这是说话人想传达的信息焦点,而听话人也肯定关注说话人希望他对地板上的纸采取何种行动。根据主观突显和末端焦点原则,短语中最后一个位置应是表位置或状态的副词,代词it被置于短语中间非最突显的位置。

2.动词+名词+副词 / 动词+副词+名词

在这一类短语中,名词所指的有可能是上文已经出现过的已知信息,也可能是新出现的信息。如果是已知信息,根据说话人主观突显不同,名词在短语中的位置也不同。若是说话人强调名词所指,根据末端焦点原则,名词应放最后一个位置。若是说话人要突显名词所指的事物的位置或状态,则应该把表示位置或状态的词放短语最后的位置。如果名词所指的是新信息,则理应出现在最后一个位置。例如:

(18)The pair of shoes looks cool. Can I try the shoes on?

(19)The pair of shoes looks cool. Can I try on the shoes?

(20)The pair of shoes looks cool. Can I try them on?

(21)Can I try on the shoes?

例(18)、(19)第二句話中的shoes是上文中已经出现的,例(18)是说话人要强调试穿鞋子“上脚”,而例(19)要强调试穿“鞋子”而非其他物品。当然,实际生活中,如果鞋子是已知信息,根据语言经济性原则,我们更倾向于表达为例(20),用代词指代鞋子,且代词中置。例(21)中,shoes是新信息,说话人要突显试穿“某双特指的鞋子”。因此“动词+副词”短语中,名词放中间或者放后面背后的理据是不一样的,在教学中教师应该指出。

3.动词+介词+名词或代词

认知语言学家把突显原则看成是语言组织信息的一个基本认知原则。突显分为客观突显和主观突显。在“动词+介词”短语中,代词或名词置于最后一个位置,这是客观突显决定的。上文已经提到,在“动词+介词”短语中,代词或名词所指不是动作的直接响应者,不会因动作而直接产生位置或状态变化,也就是说名词或代词所指会保持在“原位”,但是这个“原位”为什么是最后一个位置呢?例如:

(22)He has to take care of his old father.

(23)His father is old. He has to take care of him.

(24)This is my stop. I should get off the bus.

(25)The bus is coming. Lets get on it.

分析上面的例子,我们可以看出是句子的主语发出动作[如例(22)、(23)中的“照顾”]或产生位移[如例(24)、(25)中的“下车”“上车”]。而句子主语是说话双方已知信息,主语发出什么具体动作根据语境也很清楚,不会留下悬念,现在说话双方关注的焦点是动作要实施在何人何物上、动作的起点或者目标点是什么地方,名词或代词所指就是一个动作的“目标点或者起点”,是客观世界中的突出点,也是信息焦点,说话人自下而上,从客观实际出发用语言概念化客观实际,自然也应突显名词或代词所指的“目标点或起点”,将其置于短语最后的位置。例(22)、(23)突显的是他照顾的是他年老的父亲,而不是别人。例(24)的说话人根据语境是在车上,在车上的人到站了,当然只能下车,而且只能从他当前所在的车上下去,这是他下车这个动作的起点。例(25)根据语境,说话人在等车,现在公交车来了他要上车,公交车是上车动作的目标点。

在课堂教学中,教师在讲解这些规则的同时,如果能帮助学生搭起理解规则的“支架”,让学生按照“现实—认知—语言”的顺序,厘清规则背后的认知理据,不仅能让学生对知识点掌握得更好,而且有利于学生学习能力、思维品质的发展。

三、结束语

本文从突显原则出发,结合英语词序的末端焦点原则,分析了“动词+代词+副词”“动词+名词+副词 / 动词+副词+名词”“动词+介词+名词或代词”结构的认知理据。其中“动词+代词+副词”“动词+名词+副词 / 动词+副词+名词”两类短语的词序受主观突显和末端焦点原则影响,而“动词+介词+名词或代词”短语的词序受客观突显和末端焦点原则的影响。厘清这些规则背后的认知理据为教师教学该类动词短语提供了一个新的视角;学习理解这些认知理据,不仅能让学生更好地掌握知识点、发展语言能力,而且有利于学生提高学习能力、提升思维品质。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中英语课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 程晓堂,赵思奇.英语学科核心素养的实质内涵[J].课程·教材·教法,2016(5):79-86.

[3] 邹琼.从图形—背景角度理解英语语序与强调[J].海外英语, 2017(23):220-221.

[4] 刘莉娜.突显观视角下英语记叙文语篇叙事建构的量化分析[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2014(1):99-104.

[5] 哈特曼,斯托克.语言与语言学词典[Z].上海:上海辞书出版社,1984.

[6] 夸克.英语语法大全[M].上海:华东师范大学出版社, 1989.

(责任编辑 周侯辰)