三年化疫内涵辨析*

2021-04-25王国为徐世杰

王国为,徐世杰,杨 威

(中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700)

三年化疫是中医疫病学理论的一朵奇葩,在《素问遗篇》有详细论述[1]。《素问遗篇》包括“刺法论”和“本病论”,王冰整理、次注《素问》时仅存篇名而未见其文。宋代林亿等新校正《素问》时见有传本,但认为是“托名王冰为注,辞理鄙陋,无足取者”[2],遂不予补入。之后宋代医家刘温舒编撰《素问入式运气论奥》时,附《素问遗篇》于书后,成为今人所见之传本。《素问遗篇》用大量篇幅论述三年化疫理论,受到后世不少医家重视。如明代医家马莳言:“不能治疫疠者,以其不知二篇退位迁正、刚柔失守之义也。但不知始自何代,将此二篇,窃出私传……愚意后之太医,其募此当不啻千金也,惜乎寥寥无闻”[3],认为《素问遗篇》是“私传秘本”,三年化疫等内容弥足珍贵。近年来,随着新发突发传染病的肆虐,不少学者从中医五运六气理论角度,特别是基于三年化疫理论阐释疫病之源,引发学界关注[4-9]。但目前关于三年化疫的具体内涵尚缺乏系统研究,一定程度局限了该理论的应用价值。借此,本文考释《黄帝内经》及历代经典注释,旁参《玄珠密语》《瘟疫发源》《吴医汇讲》等文献,试从三年化疫理论的总纲、三年之期、五疫五疠基本症状、防治方法及现代启示等方面对三年化疫理论的具体内涵予以辨析。

1 三年化疫理论的总纲

三年化疫理论的总纲见于《素问遗篇》黄帝与岐伯的两段对话中。一是《素问遗篇·刺法论篇》黄帝问岐伯:“刚柔二干,失守其位,使天运之气皆虚乎?与民为病,可得平乎?”岐伯答曰:“深乎哉问!明其奥旨,天地迭移,三年化疫,是谓根之可见,必有逃门。[1]205”二是《素问遗篇·本病论篇》黄帝问岐伯:“余闻天地二甲子,十干十二支,上下经纬天地,数有迭移,失守其位,可得昭乎?”岐伯曰:“失之迭位者,谓虽得岁正,未得正位之司,即四时不节,即生大疫。[1]214”两段问答相参,点明三年化疫之总纲以“刚柔失守”为三年化疫的前提,以“四时不节,即生大疫”为核心原则。

刚柔失守中的“刚柔”为“刚柔二干”,代指十天干中的阴干、阳干,即甲、丙、戊、庚、壬五阳干为刚,乙、丁、己、辛、癸五阴干为柔。在“刚柔二干”基础上,《素问遗篇》又加入“天地二甲子”的概念,即以年干支对应司天之气,称为“天甲子”或“上位甲子”;以与该年干相合的天干为干(甲己合化土、乙庚合化金、丙辛合化水、丁壬合化木、戊癸合化火)、该年支向后推三位的地支为支构成相应的“地甲子”,又称为“下位甲子”对应在泉之气。如庚子年的“天甲子”为庚子,其“地甲子”则为乙卯(庚与乙相合,子向后推三位为卯)。

刚柔失守的“失守”是指新旧岁交司时,司天或在泉之气出现不迁正、不退位的情况,使其年运气格局迭移错位,“天地二甲子”无法按正常的刚柔属性匹配。在常规运气格局中,每年六气客气按三阴三阳顺序排布,司天位于三之气,二之气为司天右间,四之气为司天左间;在泉位于终之气,初之气为在泉左间,五之气为在泉右间。每逢新旧岁交司时,旧岁司天左间移位为新岁司天、旧岁在泉左间移位为新岁在泉皆谓“迁正”,而旧岁司天退移为新岁司天右间、旧岁在泉退移为新岁在泉右间皆谓“退位”。另外,旧岁在泉右间上升为新岁司天左间谓“升”,司天右间下降为在泉左间谓“降”。所以,六气客气逐年按迁正、退位、升降的交接方式有序循环。其中任一环节出现异常,即根据其具体情况称为不迁正、不退位、不升、不降(见图1)。

图1 六气客气升降迁正退位图

综上,三年化疫理论的总纲指出,在新旧岁交司时,如出现旧岁司天当退位而不退位、新岁司天当迁正而不迁正,或旧岁在泉不退位、新岁在泉不迁正的情况时,达到一定程度就会引起“刚柔失守”,四季气候、物候等与应有运气格局不相符,后三年可出现疫病流行,对这种规律的把握是提早预防疫病的关键。基于三年化疫理论,《素问遗篇》对疫病进行疫疠分类,即司天不迁正、不退位引起的刚柔失守引发“疫”,而在泉不迁正、不退位引起的刚柔失守引发“疠”。

2 三年化疫理论的“三年”辨析

在三年化疫理论中,“三年”的具体所指直接影响到其理论的指导作用,需先予辨析。

2.1 现代多认为“三年”指刚柔失守两到三年后

对《素问遗篇》的三年化疫理论,现代学界多认为其“三年”是指出现刚柔失守后,快则两年后、慢则三年后出现疫病流行,也因此对现代疫情的“三年化疫分析”,多基于疫情发生三年前的运气格局“刚柔失守”来阐发。其依据是对《素问遗篇》原文的解读,如《素问遗篇·刺法论》云:“假令甲子阳年……甲已失守,后三年化成土疫,晚至丁卯,早至丙寅,土疫至也。[1]205”甲子年的三年后为丁卯、两年后则为丙寅,故据原文可解读为丁卯年或丙寅年发生疫病,是因为甲子年刚柔失守。至于其发病时间延后的原因未见具体阐释,笔者试先从运气理论分析。甲子年为岁土太过,而三年后的丁卯年为岁木不及,如甲子年刚柔失守,本应太过的岁土受抑成郁,到丁卯年不及之岁木又来克土,则久郁之土“郁极乃发”,激而发为土疫。又从年支上分析,甲子年是少阴司天、阳明在泉,丁卯年则阳明司天、少阴在泉,两年的司天在泉互相呼应,故而刚柔失守之郁气应时而发。而丙寅年发病则可理解为甲子年久郁之岁土,到丙寅年恰逢其“所胜”之岁运丙水,因势克之而发病。

2.2 《素问遗篇》及历代文献所述“三年”当指三年之中

以上关于“三年之期”,是指刚柔失守两到三年后的运气解读看似合理,却与《素问遗篇》及历代相关文献记载亦不尽相符。

细思《素问遗篇》单论不升、不降、不迁正、不退位等运气交接失常情况时均直陈其相应病证,未言“三年之期”而刚柔失守作为更为复杂的交接失常情况,已然导致四时失序,为何不是总纲中所言的“四时不节,即生大疫”,却要等两到三年后才发病,似乎于理不符。又考《素问遗篇·刺法论篇》言戊申年刚柔失守则“三年之中,火疫至矣”,明言是“三年之中”而非“三年之后”发生火疫[1]206。《素问遗篇·本病论》言壬午年刚柔失守“甚即速,微即徐,水疫至也”[1]215,未言“三年之期”(可能有阙文)。张景岳[10]注言:“其速其徐,总不出三年之外”,即指壬午年刚柔失守后三年之中会发生疫病。

又参马莳[3]注庚辰年刚柔失守“三年变为金疠,速则一二年,迟则三年而至”。高士宗[11]508-511《黄帝内经素问直解》更直言甲子年刚柔失守“则甲乙丙三年当变大疫”,丙寅年刚柔失守“则其后丙丁戊三年,民变疫病”,庚辰年刚柔失守“庚辛壬三年变大疫矣”,壬午年刚柔失守“三年之内当大疫矣,三年壬癸甲也”,戊申年刚柔失守“三年之中大疫至矣,三年戊己庚也”。清末唐大烈[12]编撰《吴医汇讲》收载薛雪《日讲杂记》言:“凡大疫之年,多有难识之症,医者绝无把握,方药杂投,夭枉不少,要得其总决,当就三年中司天在泉,推气候之相乖者在何处,再合本年之司天在泉求之,以此用药,虽不中,不远矣”,亦是指“三年”为“三年之中”。唐大烈[12]121又在《吴医汇讲·卷九》中补充:“四时不节,谓之失之迭位,即生大疫……不必郁至三年始发疫疠也。”可见,诸家皆是认为刚柔失守后的三年之中可出现疫病流行。

2.3 马印麟记载疫病史料佐证“三年”指三年之中

再考马印麟[13]《瘟疫发源》记载的史料:“至十二年戊寅,亦是刚柔失守……十三年己卯亦是阴阳不得升降,饥荒岁年,饿死者,瘟病死者无数。”记录了明崇祯戊寅年间(公元1638年)刚柔失守,次年即出现饥荒、瘟疫流行。又言:“康熙七年,岁次戊申,亦是刚柔失守之年……至八年己酉、九年庚戌,此二年民患瘟疫热症,人多暴死。”记载康熙七年刚柔失守,其后两年持续出现瘟疫流行。“康熙二十五年,岁次丙寅,亦是刚柔失守……亦是此年,民患大疫疠热症”,记载了康熙二十五年刚柔失守,当年即发生疫病。“康熙四十一年,岁次壬午,为刚柔失守……三年化疫,四十二年癸未、四十三年甲申,四十四年其年稍平,山东六府瘟疫盛行太甚,其人死者无数,遍地尸骸”,记载了康熙四十一年刚柔失守后,山东出现持续三年大疫流行的惨状。马印麟对明崇祯末年及清康熙年间发生的多次疫情从刚柔失守角度阐发,其所记载之疫病发生时间皆是在刚柔失守当年或次年,甚至是刚柔失守后持续两到三年出现大疫流行,这也佐证了三年化疫的“三年”是指三年之中而非三年之后。

2.4 三年化疫的具体发病时间与刚柔失守程度有关

基于以上论述笔者认为,《素问遗篇》三年化疫的原意当指出现刚柔失守后,从刚柔失守之年至其后三年,均可能出现疫病流行,其具体发病时间根据刚柔失守的程度及其发生年份等因素而有所波动。如《素问·六元正纪大论篇》所言:“郁极乃发,待时而作”[1]169。刚柔失守情况越轻微,则疫病发生时间可能越迟缓、疫情越轻微;刚柔失守情况越严重,则疫病发生可能越早、越严重,甚至可以出现疫病跨年度持续流行的情况。

另外,又可参《素问·六微旨大论篇》所述:“帝曰:邪之中也奈何?岐伯曰:中执法者,其病速而危;中行令者,其病徐而持;中贵人者,其病暴而死。[1]135”天符为执法,岁会为行令,太乙天符为贵人,若疫病发生的年份恰逢在天符年,其病可能迅速蔓延而危险;若在岁会年发生,可能就比较徐缓;若在太乙天符年发生则可能十分暴烈。天符年、岁会年、太乙天符年与三年化疫是否存在此对应关系,值得进一步研究探讨。

3 三年化五疫五疠

3.1 据刚柔失守年份的岁运属性分五疫五疠

《素问遗篇》以甲子、丙寅、庚辰、壬午、戊申5年为例论述三年化疫,按上文所述“天地二甲子”的原理,此5年的年干支作为“天甲子”,其对应的“地甲子”依次为己卯、辛巳、乙未、丁酉、癸亥,天甲子皆属刚,地甲子皆属柔。《素问遗篇》又据此5年的岁运属性把三年所化之“疫”分为五疫、五疠。

如《素问遗篇》认为,甲子年的岁运为土运太过,其年甲己刚柔失守则三年化土疫、土疠。《素问遗篇·刺法论》言:“假令甲子刚柔失守,刚未正,柔孤而有亏……如此三年,变大疫也……又有下位已卯不至,而甲子孤立者,次三年作土疠。[1]205”《素问遗篇·本病论篇》更详言:“假令甲子阳年……厥阴犹尚治天,地已迁正,阳明在泉……如此则甲己失守,后三年化成土疫……又只如甲子年,如甲至子而合,应交司而治天,即下己卯未迁正……即反邪化也。[1]214”两篇相参,即言若甲子年岁时已至,而旧岁癸亥年的司天之气不退位,致使甲子年新司天不得迁正,这种情况下虽然甲子年的在泉之气(对应地甲子己卯)正常迁正,也是甲己未合而致刚柔失守,后三年可引发土疫;与此相应,若甲子年司天已正常迁正,而在泉却因旧岁在泉不退位而不得迁正,亦出现甲己不合而刚柔失守,后三年可发生土疠。

同理,丙寅年岁运为水运太过,其年如出现丙辛刚柔失守则三年化水疫、水疠,庚辰年(岁运金运太过)乙庚刚柔失守则三年化金疫、金疠;壬午年(岁运木运太过)丁壬刚柔失守则三年化木疫、木疠,戊申年(岁运火运太过)戊癸刚柔失守则三年化火疫、火疠。

在《素问遗篇》论述中,疫与疠并无明显差异,治法也相同。如言水疠“其状如水疫,治法如前”、金疠“其状如金疫也,治法如前”等。马莳[3]言:“盖疫自天来,疠从地至……然疠之大小善恶,其法与天疫无异。”高士宗[11]508亦言:“天气病则为疫,地气病则为疠,疫病气而疠病形也。”其所谓“疫病气”和“疠病形”也是参《素问·天元纪大论篇》“在天化气,在地成形”[1]128而言,未言疫与疠的具体差异。因此,五疫与五疠根据刚柔失守的具体情况可有轻重之分,但基本症状表现则大致相同。

3.2 五疫五疠的基本症状

关于五疫、五疠的基本症状虽《素问遗篇》论述三年化疫时未明言,但其论不升、不降、不迁正、不退位而致病时有部分症状描述可参。

如《素问遗篇·本病论篇》中“巳亥之岁,君火升天,主窒天蓬,胜之不前……日久成郁,即暴热乃至,赤风朣翳,化疫,温疠暖作,赤气彰而化火疫,皆烦而燥渴,渴甚,治之以泄之可止”[1]210,211,言君火不升日久成郁可化为火疫。又言:“丑未之年,少阳升天,主窒天蓬,胜之不前……以久成郁,即暴热乃生,赤风气肿翳,化成疫疠,乃化作伏热内烦,痹而生厥,甚则血溢”,言相火不升久而郁化疫疠。又言“寅申之岁,少阴降地……久而不降,伏之化郁,寒胜复热,赤风化疫,民病面赤、心烦、头痛、目眩也,赤气彰而温病欲作也”,即君火不降久而郁化为疫。又言:“辰戌之岁,少阳降地……久而不降,伏之化郁,冰气复热,赤风化疫,民病面赤、心烦、头痛、目眩也,赤气彰而热病欲作也”,言相火不降久而郁化为疫。以上四节条文所述症状相似,归纳有烦躁口渴、面目红赤、头痛目眩甚则溢血昏厥等,似皆可作火疫、火疠基本症状的注脚。如张景岳[10]1935注言:“火郁之发,故暴热至而民为疫疠温瘴等病。”

《素问遗篇·本病论篇》又言:“子午之岁,太阴升天,主窒天冲,胜之不前……久而伏郁,即黄埃化疫也,民病夭亡,脸肢胕黄疸满闭。[1]210”所谓黄埃化疫,高士宗[11]520注曰:“土疫病也。”据此可将其描述作为土疫基本症状的注脚。

又《素问遗篇·本病论篇》言:“辰戌之岁,木气升之,主逢天柱,胜而不前……民病瘟疫早发,咽嗌乃干,四肢满,肢节皆痛”“厥阴不退位……民病温疫,疵废,风生,皆肢节痛,头目痛,伏热内烦,咽喉干引饮。[1]209,213”此两节一言厥阴风木不升而发疫病、一言厥阴不退位而发疫病,其症状描述似皆可为木疫参考。

《素问遗篇·本病论篇》言:“太阳不退位……民病痹厥,阴痿,失溺,腰膝皆痛,温疠晚发。[1]213”描述太阳寒水不退位引起的诸种症状,不过其言“温疠晚发”,这些症状可能是疫病发作前即已出现的症状,类似于“前驱症状”,似可作为水疫发生之征兆。

《素问遗篇·本病论篇》言:“太阳不迁正,则冬清反寒,易令于春,杀霜在前,寒冰于后……民病温疠至,喉闭嗌干,烦燥而渴,喘息而有音也。[1]213”言太阳寒水不迁正,即表现出阳明燥金不退位的气候与疾病特点,据此似可作为金疫基本症状的注脚。

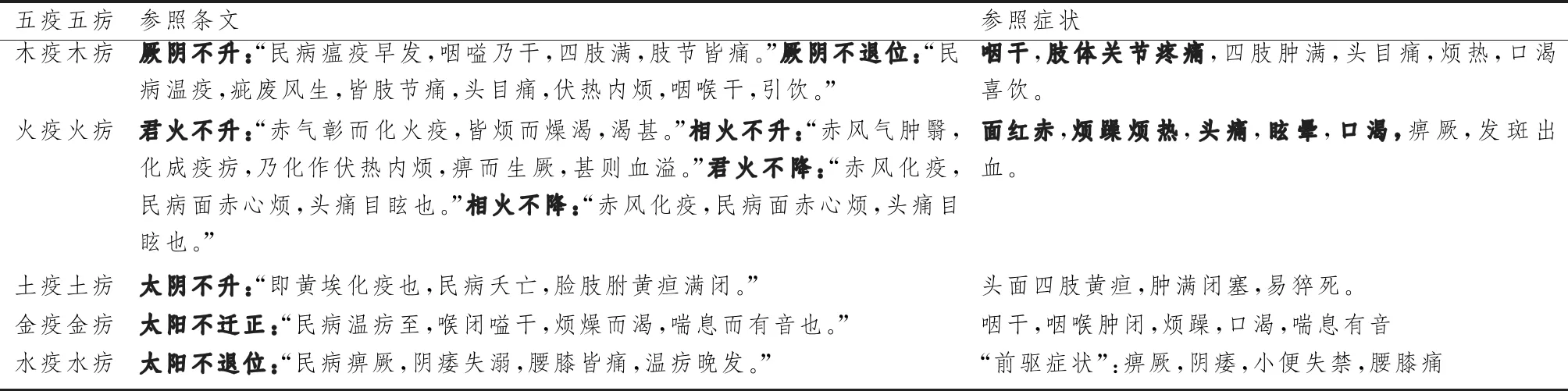

通过以上条文分析亦可发现,关于少阳相火、少阴君火失常引起“火疫”的描述最多,这也与《素问·六元正纪大论篇》论述疫病易发之时集中于客气为少阴君火、少阳相火时相呼应[14](表1)。

表1 参照《素问遗篇》原文五疫五疠基本症状汇总

张景岳[10]1423-1428在《类经》中对五疫、五疠又有发挥。如其言土疫、土疠“即后世所谓湿温之类”,水疫、水疠“即后世寒疫阴证之类”,金疫、金疠为“杀疫、杀疠”,木疫、木疠为“风温之类”,火疫、火疠为“温疫热病之类”。其中“杀疫、杀疠”之说未明。陈无择[15]《三因极一病证方论·料简诸疫证治》有“春合温,而有清凉之气,则夏必患燥疫”,即言燥金“杀疠之气”加临为患,可参。另马印麟《瘟疫发源》对五疫的症状也有论述,可进一步参考以丰富五疫、五疠的论治体系。

3.3 五疫五疠的防治方法

在五疫、五疠的防治方法上,《素问遗篇·刺法论篇》首先主张应用针刺方法,在指导法则上重视中医“治未病”思想的应用,在穴位选择上重视结合五行生克理论选用相应的背俞穴、五输穴配穴,在针刺手法上主张补泻兼施。

如土疫、土疠易伤肾水(土克水),故先针刺肾俞穴以补之;后再刺足太阴脾经之输穴太白,以泻土疫、土疠之邪气,即“土疫至者,其肾必虚,当先补肾俞”[3]。其余如水疫、水疠先补刺心俞,后再泻肾经之合穴阴谷;金疫、金疠先补刺肝俞,再泻肺经之经穴经渠;木疫、木疠先补刺脾俞,再泻肝经之井穴大敦;火疫、火疠则先补刺肺俞,防火之克肺金,但未言泻法,张景岳[10]1420《类经》认为是有阙文,其注言“此下当云‘次三日,可刺手厥阴之所流’,必脱失也”,主张补肺俞后再泻手厥阴心包经之荥穴劳宫。如此则五疫之刺正合为补五脏俞穴,而泻五脏之井荥输经合五腧穴(心包代心受邪),其说可参。

此外,《素问遗篇》针刺后附调摄法,涉及饮食、起居、情志、环境等各方面,也是优先顾护易伤之脏腑,其中可窥见疫情期间的“主动隔离法”[16]。如其言木疫刺后当“静神七日,勿大醉歌乐,其气复散,又勿饱食,勿食生物,欲令脾实,气无滞饱,无久坐,食无太酸,无食一切生物,宜甘宜淡”[1]206,土疫刺后“不须夜行及远行,令七日洁,清净斋戒”[1]205,水疫刺后“静七日,心欲实,令少思”[1]206,金疫刺后“静神七日,慎勿大怒”[1]206,火疫刺后“静神七日,勿大悲伤也,悲伤即肺动,而其气复散也”[1]207。

除针刺法外,《素问遗篇》还提到数种防治疫病法。如“五脏五气护体”防疫法:“即室先想心如日,欲将入于疫室,先想青气自肝而出,左行于东,化作林木;次想白气自肺而出,右行于西,化作戈甲;次想赤气自心而出,南行于上,化作焰明;次想黑气自肾而出,北行于下,化作水;次想黄气自脾而出,存于中央,化作土。五气护身之毕,以想头上如北斗之煌煌,然后可入于疫室。[1]207”该法运用中医气化理论,主张入疫室前先存想“五脏五气护体”,积极调动周身阳气以助安神定志,提升正气,其指导思想即《素问遗篇·刺法论篇》所言:“气出于脑,即不邪干。[1]207”

又如药浴泄汗祛邪法:“于雨水日后,三浴以药泄汗。[1]207”又如吐法:“于春分之日,日未出而吐之。[1]207”注文:“用远志去心,以水煎之,饮二盏,吐之,不疫者也。[17]”《玄珠密语·观象应天纪篇》有言:“又火在天,有温疫星见……而赤见之而天下大疫,人死之半。如见之,只春分日用药吐,吐之不患也。又火在天之年,有天郁星见……见之天下疵疫,皆相染易,见之用药,于春分前汗之三解也。[18]”结合星象论述此两种防疫法,其文可互参。

4 三年化疫理论示人以圆机活法

中医理论源自实践,其生命力在于能指导实践,并可从实践中不断验证与完善,五运六气理论亦是如此。如果说《素问》运气七篇关于疫病的论述是一种“常法”,不妨把《素问遗篇》的三年化疫理论看作是一种“变法”,其核心原则“四时不节,即生大疫”和《素问》运气七篇是一致的。三年化疫理论基于实践而来,如王玉川先生所言,《素问遗篇》的作者大概是在实践中发现《素问》运气七篇推演格局与实际气候变迁时常不符,认识到气候变化规律不能完全依靠干支纪年机械推算,故而在“司天、中运(岁运)、在泉”三者构成的演示格局基础上,增加天地二甲子构建新格局,从而实现理论的突破创新[19]。

三年化疫理论的出现,是希冀后人在疫情防治中能结合具体观察所得的客观情况,更灵活、更合理地应用运气理论。如张轩等结合三年化疫理论,利用前期气象因素建立乙脑高发的预测模型,就发现其中贡献度最大的气象因素包括当年初之气的平均风速、1年前三之气的平均相对湿度、2年前初之气的平均风速和3年前二之气的平均风速[20]。可见单从气候上分析,疫病的影响因素就已十分复杂,若直接把某年大疫的发生归因于三年前的气候异常,则不仅局限于三年化疫理论的灵活性和预测价值,亦或有损《素问遗篇》作者之原意。

马印麟是灵活应用三年化疫理论的代表医家,他结合多年研习《类经》、临证和实际观察,在《瘟疫发源》一书中不仅用三年化疫理论解释明末清初的数次疫病情况,更在理论上转从六气客气升降失常的角度阐发三年化疫之原理,试图融合运气七篇的“旧格局”和《素问遗篇》的“新格局”,并据此配以五瘟丹、竹叶导赤散等方药,验之临床,自述三十余年“屡验屡效”。薛雪参大疫发生之年及前三年的司天在泉之气推演气候相乖之处以论治疫病,亦是其多年临证灵活应用运气理论之明鉴。张从正[21]更直言:“病如不是当年气,看与何年气运同,便向某年求活法,方知都在至真中。”诸家所言,皆是告诫后人对五运六气理论的运用需圆机活法,一切从实际出发,不可机械拘泥。

正如俞震[22]在《古今医案按·卷二·大头瘟》中所言:“疫疠之行,必由运气。内经原有刚柔失守三年化疫之说……窃意此义太浅,未必能验。王肯堂曰:运气之说,《内经》几居其半,盖泥其常,不通其变,则以为无验……震思此等推测,实有至理,聪明者精心探索,能得疫疠之所由来,即得所以治之之道……以是知病无板方,医无呆法,总贵乎神而明之耳。”历代先贤基于实践对中医理论不断补充完善乃至革新创造,形成灿然可观的智慧结晶,也体现了中医理论随时代变迁而不断守正创新、传承发展的特点。这都深值后人思考借鉴,若能从中领悟知常、达变、融通的道理,积极架构理论与实践的桥梁,必能达到俞震所言“神而明之”的境界。