不同剂量氨磺必利对阴性症状精神分裂症患者体内激素、内分泌代谢指标和PANSS总评分的影响

2021-04-25徐学文吴向平翁金丽

徐学文 吴向平 翁金丽

精神分裂症为临床常见重性精神障碍,主要特征为认知损害、思维障碍、情感障碍、社会功能损害,多为青壮年起病,复发率和致残率高,病程迁延不愈[1]。据统计全球精神分裂症终生患病率达3.8‰~8.4‰,我国约6.55‰[2]。精神分裂症是一组症状群组成的临床综合征,通常分为阳性和阴性症状,阳性症状指异常的感知觉体验与行为,如幻觉、妄想等,其发生和突触后膜的多巴胺D2受体亢奋有关;与阳性症状相比,阴性症状易让人忽视,主要表现在精神功能减退或缺失,其发生可能与多巴胺D1受体不足与5-羟色胺功能亢进有关。精神分裂症的治疗通常以药物为主,氨磺必利是一种非典型性抗精神病药物,本文比较不同剂量氨磺必利对阴性症状精神分裂症患者治疗效果。报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年2月至2019年10月本院阴性症状精神分裂症患者122例,纳入标准:(1)符合世界卫生组织国际疾病分类第10版(ICD-10)中精神分裂症诊断标准;(2)阳性与阴性症状量表(PANSS)≥60分,阳性症状评分<16分;(3)年龄18~60岁;排除标准:(1)合并其他精神类疾病;(2)出现过自残、自杀倾向;(3)较为严重的躯体疾病,如呼吸系统疾病,严重心脑血管疾病等;(3)合并意识障碍、脑器质性疾病,如脑外伤、帕金森疾病、活动性癫痫等;(4)合并精神发育迟滞或物质依赖;(5)合并代谢综合征;(6)病情突然加重或出现较为严重并发症;(7)不能配合;(8)妊娠或哺乳期妇女;(9)近1个月内接受过电休克治疗及经颅磁刺激等治疗。随机分为高剂量组(n=41)、中剂量组(n=41)、低剂量组(n=40),脱落2例,每组各40例。高剂量组男22例,女18例;年龄23~59岁,平均年龄(42.39±8.73)岁;病程4~13年,平均(6.70±2.54)年。中剂量组包括男23例,女17例;年龄22~59岁,平均年龄(42.50±8.63)岁;病程3~14年,平均(6.82±2.77)年。低剂量组包括男21例,女19例;年龄23~58岁,平均(42.97±8.25)岁;病程3~15年,平均(6.90±2.84)年。三组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本项目经本院伦理委员会批准,患者家属知情同意。

1.2 方法 正在服用抗精神病药物者,均经过2周药物洗脱期后开始服药,未使用抗精神病药物者从入组开始用药,治疗过程中未使用其它抗精神病药物,也不联合使用心境稳定剂或抗抑郁治疗药物,对于出现睡眠障碍的患者可酌情给予非苯二氮类药物助眠。三组患者均给予氨磺必利(齐鲁制药有限公司)治疗,初始剂量均50 mg/d,在2周内逐渐增加剂量,低、中、高剂量组给药剂量分别增加至50 mg/次,2次/d;150 mg/次,2次/d;250 mg/次,2次/d,维持治疗,三组患者均持续治疗3个月。

1.3 观察指标 (1)疗效评定:治疗前后采用PANSS量表评定精神症状严重程度,PANSS量表由阴性症状量表(N1~N7)、阳性症状量表(P1~P7)、精神病理症状量表(G1~G16)三部分组成,总计30个条目,每个条目无到严重计分范围为1~7分,总分30~210分,分数越高代表症状越严重。PANSS减分率 =(治疗前PANSS评分-治疗后PANSS评分)/治疗前PANSS评分×100%。疗效标准:临床痊愈:PANSS减分率≥75%;显效:PANSS减分率50%~74%;有效:PANSS减分率25%~49%;无效:PANSS减分率<25%。总有效率=(临床痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。(2)体内激素、内分泌代谢指标比较:于治疗前、治疗后取晨起空腹静脉血3 ml,真空采血管抗凝,常温下3500 r/min离心10 min,通过微粒酶免疫测定法测定空腹血糖(FPG)、三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)含量;贝克曼Dxl800全自动化学发光免疫分析仪测定催乳素(PRL)、雌二醇(E2)、睾酮(TESTO)含量。(3)不良反应:比较三组患者治疗期间主要不良反应发生情况。采用不良反应量表(TESS)评价副反应状态,该量表包括35个条目,按照无:0分,轻:1分,中:2分,重:3分,比较三组TESS评分结果。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,多组间比较采用方差分析,组间两两比较采用LSD检验,计数资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

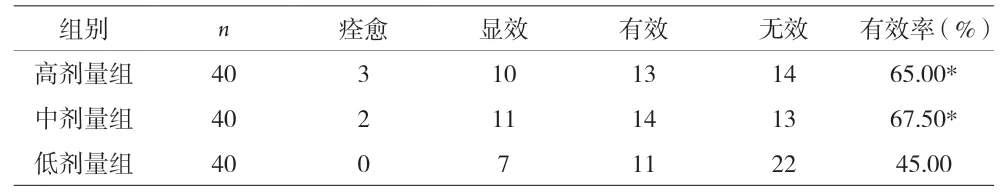

2.1 三组临床疗效比较 见表1。

表1 两组患者临床疗效比较

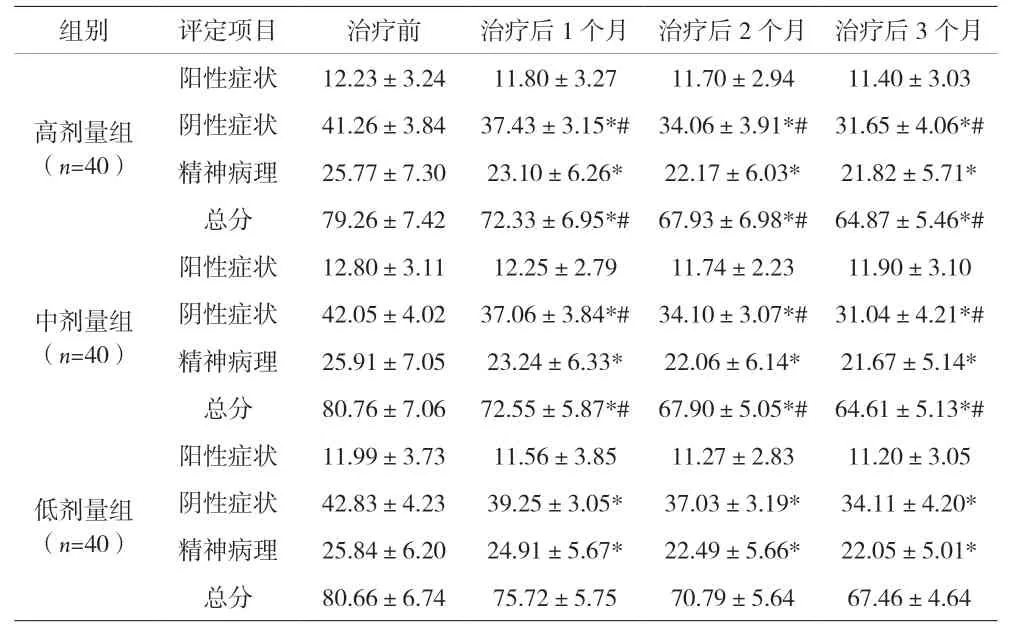

2.2 三组PANSS评分比较 见表2。

表2 三组治疗前后PANSS评分比较分(±s)

表2 三组治疗前后PANSS评分比较分(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05;与低剂量组比较,#P<0.05

组别 评定项目 治疗前 治疗后1个月治疗后2个月治疗后3个月高剂量组(n=40)阳性症状 12.23±3.24 11.80±3.27 11.70±2.94 11.40±3.03阴性症状 41.26±3.84 37.43±3.15*# 34.06±3.91*# 31.65±4.06*#精神病理 25.77±7.30 23.10±6.26* 22.17±6.03* 21.82±5.71*总分 79.26±7.42 72.33±6.95*# 67.93±6.98*# 64.87±5.46*#中剂量组(n=40)阳性症状 12.80±3.11 12.25±2.79 11.74±2.23 11.90±3.10阴性症状 42.05±4.02 37.06±3.84*# 34.10±3.07*# 31.04±4.21*#精神病理 25.91±7.05 23.24±6.33* 22.06±6.14* 21.67±5.14*总分 80.76±7.06 72.55±5.87*# 67.90±5.05*# 64.61±5.13*#低剂量组(n=40)阳性症状 11.99±3.73 11.56±3.85 11.27±2.83 11.20±3.05阴性症状 42.83±4.23 39.25±3.05* 37.03±3.19* 34.11±4.20*精神病理 25.84±6.20 24.91±5.67* 22.49±5.66* 22.05±5.01*总分 80.66±6.74 75.72±5.75 70.79±5.64 67.46±4.64

2.3 三组治疗前后体内激素水平比较 见表3。

表3 三组治疗前后体内激素水平比较(±s)

表3 三组治疗前后体内激素水平比较(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05

组别 性别 PRL(ng/ml) E2(pmol/L) TESTO(nmol/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后高剂量组 男(n=22) 24.30±6.15 38.05±5.26*77.51±21.57 115.39±30.69*9.52±3.07 10.98±3.50女(n=18) 29.40±7.42 43.79±6.03*150.44±41.49 182.73±45.92*0.99±0.23 1.02±0.30中剂量组 男(n=23)24.85±5.84 37.23±4.13*80.05±20.06 111.85±31.49*9.49±2.93 10.47±3.21女(n=17)29.33±7.05 42.66±5.17*152.30±39.75 178.88±42.73*1.01±2.65 1.04±0.28低剂量组 男(n=21) 24.66±6.02 37.36±4.39*79.06±19.97 110.66±26.25*9.52±3.07 10.33±3.48女(n=19) 29.91±6.49 42.28±4.72*153.38±26.26 176.30±47.91*0.99±0.23 1.03±0.27

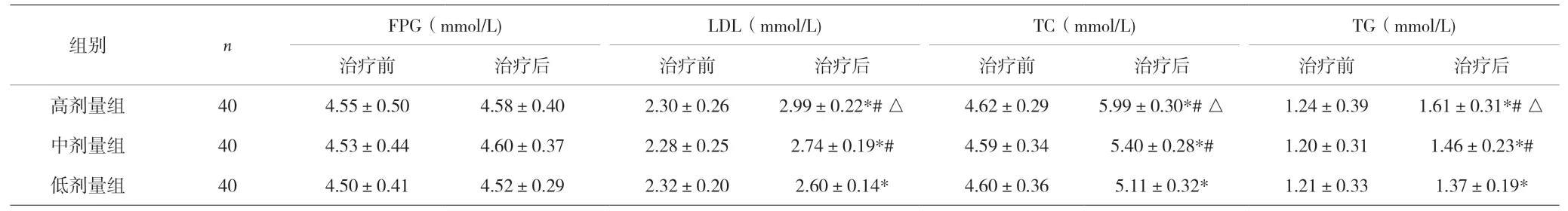

2.4 三组治疗前后生化指标比较 见表4。

表4 三组治疗前后生化指标比较(x±s)

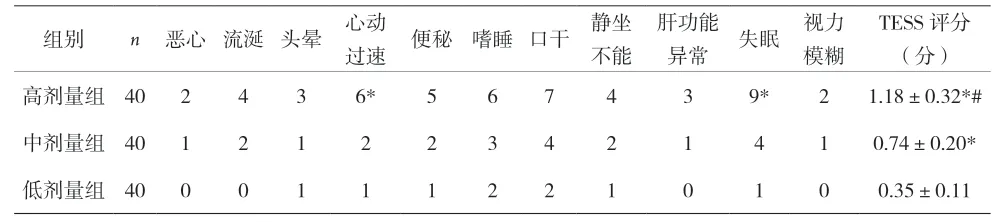

2.5 三组不良反应发生情况比较 见表5。

表5 三组患者主要不良反应以发生情况及TESS评分比较

3 讨论

作为精神分裂症核心症状群,阴性症状与疾病预后有着紧密联系,患者阴性症状越突出,治疗难度也越大,远期预后越差,对社会功能造成损害也越严重,患者无法正常融入生活,导致阴性症状进一步加重,这也是导致患者精神残疾的重要原因之一[3]。阴性症状出现的机制可能与患者额叶和额前叶皮质多巴胺活性下降,5-羟色胺分泌增多有关。研究显示[4]第二代抗精神病药物氨磺必利对于阴性症状的治疗效果优于其他抗精神病药物。

本资料结果显示,三组患者治疗后PANSS总分较治疗前降低,其中阴性症状显著改善,表明氨磺必利可有效改善阴性症状精神分裂症患者阴性症状,比较三组患者治疗后PANSS总分差异,中剂量组治疗后PANSS总分低于低剂量组,表明适量加大给药剂量,有利于提高患者临床疗效,但高剂量组临床疗效与中剂量组比较差异无统计学意义,表明当氨磺必利给药剂量由300 mg/d提高至400 mg/d时,阴性症状精神分裂症患者临床疗效并未随之提高,这可能是由于随氨磺必利剂量的提高,其作用机制逐渐转向于选择性阻断边缘系统中部的突触后DA受体,更有利于阳性症状的改善,JOON等[5]研究结果支持本结论。

临床应用发现,抗精神病药物可阻断漏斗结节通路以及多巴胺黑质纹状体通络多巴胺受体,降低多巴胺对PRL的抑制作用,提高血清PRL水平。血清PRL升高是多种类型非典型抗精神病药物较为常见的毒副反应,可导致骨质疏松、女性月经失调、男性性功能障碍、乳房肿胀、男性乳房女性化等,降低患者依从性,影响治疗效果。李芹等[6]研究结果显示,氨磺必利用药剂量对PRL的变化无预测作用,即氨磺必利引起的PRL变化不存在剂量依赖性,在低剂量使用氨磺必利时也应关注PRL水平的变化。本资料中,不同给药剂量患者治疗后血清PRL比较无明显差异,与上述研究结果一致,低剂量的氨磺必利也致PRL升高原因可能是氨磺必利在垂体积累,小剂量氨磺必利使用也足以使PRL升高。性激素是由内分泌细胞释放、合成的激素,主要经肝肾代谢后以粪便、尿液形式排出。本资料结果显示,治疗后患者血清E2水平明显高于治疗前,但不同给药剂量间比较差异无统计学意义,不同于陈春等[7]研究结果。

氨磺必利药物不良反应涉及多个系统,这与药物较高的外周分布特点有关,其中最常见的不良反应为锥体外系不良反应,这也是大多数抗精神病药物难以避免的不良反应。研究表明[8]长期服用抗精神病药物可引起体质量增加,糖脂代谢异常,增加代谢综合征风险,因此评估氨磺必利对精神分裂症患者糖脂代谢指标等的影响有重要意义。本资料显示,治疗后三组患者治疗后LDL、TC、TG水平均较治疗前升高,氨磺必利可通过对组胺、多巴胺及5-羟色胺受体等影响,而促使患者体重增加,其出现血脂代谢异常概率增加,同时氨磺必利可影响脂肪细胞胰岛素受体数目、亲和力,进而影响脂类代谢调节,加强脂类分解,促使TG、TC、LDL-C含量升高。本资料中,高剂量组脂代谢紊乱状态明显高于低剂量组患者,表明随着给药剂量提高,氨磺必利可加重精神分裂症患者脂代谢紊乱。本研究低剂量组副反应TESS评分低于中剂量组与高剂量组,提示氨磺必利给药剂量为100 mg/d时,联合氯氮平治疗阴性症状精神分裂症相较于300 mg/d、400 mg/d剂量,用药安全性较高,不良反应少。