基于“三生”空间协同发展的县域乡村建设规划编制研究

——以山西省平陆县为例

2021-04-23杨晓娟赵柏伊李明磊

杨晓娟,赵柏伊,李明磊

(陕西省城乡规划设计研究院,西安 710072)

引言

自新中国成立以来,由于城乡二元社会结构的长期作用,重城市、轻乡村的发展路径相当程度上制约了乡村的发展建设。城市大踏步实现现代化发展的同时,乡村的各方面发展都相对滞后。国家统计局公布的2019人口数据显示,我国乡村人口约为5.52亿人,占到全国总人口的39.40%[1],广大农村地区在目前且今后相当长的时期内仍然是中国各方面发展建设的重点区域。就目前施行的城市规划编制体系而言,城市总体规划重点着眼于中心城区、镇区的规划建设,对域面的村镇体系内容着力较弱,对其规模、发展方向等层面的研究普遍呈现支撑不足、引导不够等问题。同时,受制于现行城乡规划体系与土地规划等相互衔接不够,导致目前在域面上对生态空间、生产空间、生活空间的管控作用偏弱。

基于此,以规划实施、建设管控为目的县域乡村建设规划成为当下解决县域乡村建设问题的重要技术依托。这对于在县域层面统筹实现乡村“三生”空间协同发展,营造山青水绿、宜居宜业乡村新风貌具有重大意义。

1 县域乡村建设规划政策发展历程及研究现状

1.1 县域乡村建设规划政策发展历程

县域乡村建设规划首先提出于2014年住建部村镇司的相关文件中,之后历经中共中央、住建部等文件指导,形成了县(市)域乡村建设规划编制的指导意见,并进行了全国不同区域的试点,为县域乡村建设规划的推广奠定了一定基础。同时,山西省市层面亦推行了相关指导性文件、技术要求。总体而言,县域乡村建设规划从无到有,目前已经初步形成了较为完善的规划体系(表1)。

1.2 县域乡村建设规划研究现状

20世纪80年代之前,对于乡村地区的发展研究较少,关注的重点主要集中在村庄的功能布局、农村居住条件的改善。20世纪80年—20世纪末,随着国家政策层面对农村发展的持续关注,乡村逐渐引起地方政府、设计机构等重视,乡村规划编制工作逐步开展,但受制于专业技术人员的欠缺以及对当地经济、社会、环境等研究的不足,乡村规划工作推进慢,对村庄建设工作指导性较弱。2000年后,乡村景观风貌营造、乡村旅游规划、乡村生态恢复、乡村聚落体系规划以及乡村基础设施建设等多层次、多角度的乡村规划研究类型快速增加,包括GIS、RS等新技术也应用到乡村规划研究之中。但总体而言,乡村规划仍然聚焦在单一的村、镇层面,研究对象较为局限。

2015年以来,全国多个县(市)均进行了县(市)域乡村建设规划试点实践,对县域层面的乡村建设规划进行诸多思考和摸索。江苏省宝应县基于乡村特色发展区的建构构想,从县域层面统筹谋划乡村产业特色化、体系化,实现“三生”空间协同发展[2]。江苏省灌云县通过确立乡村地区的“三生”空间格局,构建“县域分区”“村庄分级”和“村庄分类”的“三分”式乡村体系,实现村庄建设发展的精细化管理[3]。河北省安新县县域乡村建设规划提出了“规划引导+建设指引+重点示范”相结合的规划模式[4]。广东省广州市增城区在明确“体系搭建、三生共融、人地挂钩、制度建设”的技术方法的基础上,阐述了其“县域城乡发展体系+美丽乡村群建设规划”的具体做法[5]。安徽省歙县县域乡村建设规划实践指出,县域乡村建设规划侧重于发挥中观层面的规划统筹与建设指引作用,倡导建立统一的综合规划管理信息系统[6]。陕西省咸阳市杨陵区提出通过构建三农现代化发展空间平台及其支撑体系和实施保障机制,以及分期、分级、分类且建设主体明确的项目库等,以落地实施的物质空间规划为抓手,配合政策保障和体制机制改革,共同助推国家战略在县域层面的落地实施[7]。山东省青岛市西海岸新区提出构建以乡镇为单元的图则化管控方法,建立实用性的上下传导机制,规范实施成果管护体系[8]。整体而言,关于县域乡村建设规划的研究、实践均处于起步、探索阶段。在目前国土空间规划体系构建的语境下,县域乡村建设规划编制应该如何应对,已是亟待规划从业者关注的议题。

表1 政策发展历程

2 “三生”空间协同视角下县域乡村建设规划编制路径思考

2.1 空间辨识:问题导向

就目前县域村镇空间布局方式,辨析县域层面村镇“三生”空间要素分布,对县域层面村镇空间存在的问题进行深入分析,以问题为导向,探寻空间优化策略。

2.1.1 规划体系衔接不足,域面乡村体系规划缺位

城市总体规划、城镇体系规划等县域乡村建设规划的上位规划均聚焦于以点(镇)带面(乡村)的规划编制思路,对县域广大乡村的关注度不足。而镇、村规划往往将关注重点集中于公共服务设施完善、基础设施建设、村容村貌整治等层面。整体而言,两个层级规划的视角、编制内容等方面均存在衔接度不足的问题,导致上位规划指导性弱,下位规划管控不足,缺乏域面乡村建设专项规划作为衔接。

2.1.2 研究对象单一,缺乏整体系统考量

目前,城乡规划编制体系中对乡村建设有直接指导的为村庄规划,但就其法定地位以及编制内容而言,均只是着眼于单一村庄建设规划的编制,在镇域、县域乃至更大区域范围内无法形成系统性的规划体系,无法有效地指导各类型村庄的发展建设。

2.1.3 偏重生活空间布局,弱化生态、生产空间控制

目前关于村庄建设的规划类型较多,如新农村建设规划、美丽乡村规划、美丽宜居村庄规划等,但各规划的重点均集中在村庄建设空间的品质提升上,重近期项目落实而轻远期发展指引。对于生产空间、生态空间仍然停留在分区划片的“粗线条”式规划手法。

2.2 空间战略:目标导向

基于对问题导向下县域层面村镇空间存在问题的辨识分析,从空间发展理念的引导性作为目标,确定全域统筹、多规融合、分区分级、分类管控以及底线控制5条基本战略。

2.2.1 全域统筹,城乡发展一体化

从市(县)域层面整体考量,协调好城市、乡村的互补关系。优化城乡空间格局,弘扬乡村特色文化,差异发展,保证城乡要素资源流动畅通。聚力发展区域识别,培育重点镇,带动周边乡镇发展,围绕完善配套、彰显特色、示范带动的思路,全面提升重点城镇综合承载力和辐射带动作用,实现全域协同发展。

2.2.2 多规融合,研究口径同一化

落实多规合一,统一研究边界,年限等口径,通过对全域管控要素的识别,明确县域保护与发展的空间,实行管控与发展双导向,对禁止建设的区域严格管控,对适宜建设的区域鼓励发展,乡村建设用地规模以总量控制、分区内部动态平衡为原则,实现对县域空间规划建设的有序管理。

2.2.3 分区分级,职能体系协作化

县域层面进行产业分区、职能体系分级,根据乡村各自的发展实际,在建设模式、用地布局、设施配置、产业发展和环境整治方面予以针对性的引导,避免因“一刀切”的粗放规划管理导致其实施性大打折扣,对于乡村建设活动的指导性大大降低。

2.2.4 分类管控,引导措施差异化

在扎实调研、基础资料翔实的基础上,对县域乡村进行整体分类,并相应地制定村庄发展方向、产业布局、公共设施配套、环境提升的具体策略,做到差异化发展。

2.2.5 底线控制,“三生”空间协同化

严格遵守“三区三线”的底线控制要求,以保为主,在确保生态空间不被侵占、破坏的前提下,合理布局生产空间、生活空间,实现“三生”空间协同发展。

2.3 空间格局:结果导向

根据《住房和城乡建设部关于改革创新、全面有效推进乡村规划工作的指导意见》和《山西省县(市、区)域乡村建设规划编制试点技术要求》等政策文件要求,县域乡村建设规划的编制内容主要包括乡村建设规划目标、乡村体系规划、乡村用地规划、乡村重要基础设施和公共服务设施建设规划、乡村风貌规划、村庄整治指引。规划重点在于探索符合新的空间规划体系以及乡村振兴战略要求,坚持底线控制的基本原则,提炼适宜县域村庄发展的模式,实现生产、生活、生态“三生”空间的协同发展。

3 实证研究——山西省平陆县县域乡村建设规划

3.1 研究对象

平陆县隶属山西省运城市,地处秦、晋、豫三省交界处(图1)。北与运城、南与三门峡等区域中心城市联系紧密、交通便捷。郑西高铁自一河之隔的三门峡市穿过,运三高速、209国道纵接南北,522国道(平风线)横贯东西,连霍高速、大运高速、运风高速与之相接,沿黄旅游公路建设完成,行政村道路均已实现村村通,整体交通优势明显。

平陆县北靠中条山,南临黄河,境内生态资源丰富,大天鹅景区享誉全国,全域生态区位极其优越。与此同时,平陆县域境内山垣沟滩遍布,地形地貌复杂,大致可分为山地、塬地、沟壑、滩地4种类型。据统计,全县每平方千米平均有沟2.7条,独特的地貌特征孕育了平陆独有的乡村空间格局。通过前期调研分析,平陆县村庄发展普遍存在一定的空废化趋势,人口的持续流失造成各镇、村人口结构不同程度失衡,乡村生产、生活、生态空间失稳。具体表现在现状镇、村体系以及职能类型分布不合理,未在县域层面根据村庄特色明确具体分类,村庄发展缺乏方向引导,呈现出发展缓慢甚至停滞或发展同质化严重的两种极端发展态势。故本次研究选取平陆县作为实证研究对象。

图1 平陆县区位

3.2 技术路线

本研究基于对规划背景的深入解读,确定整体规划思路,剖析现状乡村建设存在的问题,针对性地制定目标策略。从实现“三生”空间协同发展的目标视角,将具体规划内容进行对应深化,做好空间落位(图2)。

图2 技术路线

3.3 规划策略

3.3.1 协同发展策略

(1)重构县域村镇体系,合理配置职能类型

依据上位规划战略引导方向,结合平陆县村庄布局现状,将县域村镇体系规划为县城—重点镇—一般镇—集镇—中心村—基层村6级。根据资源禀赋以及发展条件,将各乡镇分为农业型、农贸型、农旅型、综合型和工矿旅游型5种职能类型,将行政村划分为工业型、旅游型、农业型村庄3种职能类型(表2,图3),除中心村以外的村庄为生活型居民点,实施村庄人居环境整治。

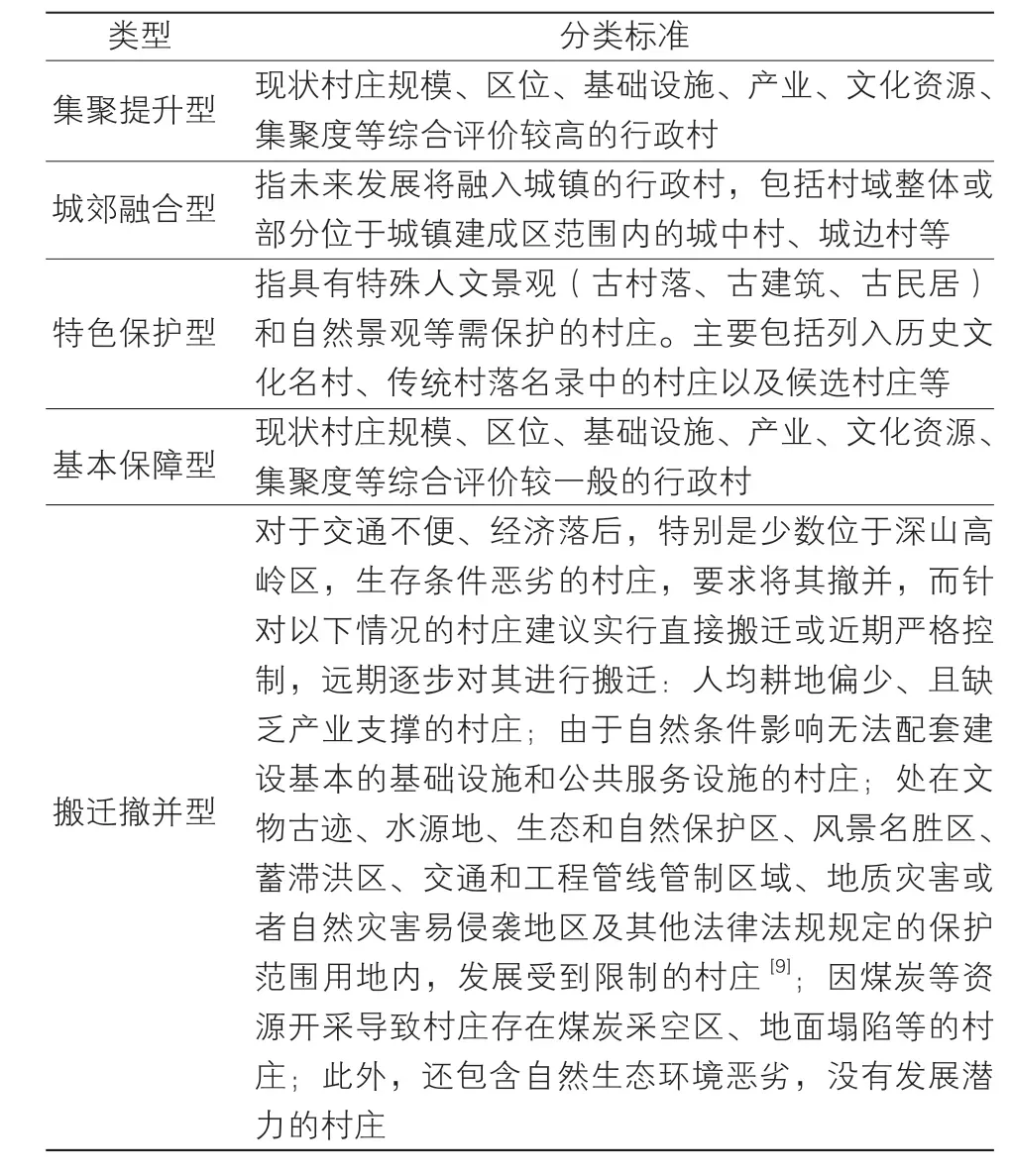

(2)明晰村庄布局分类,实现乡村差异发展

根据《山西省住房和城乡建设厅关于加快县域乡村建设规划编制相关工作的紧急通知》《山西省县域乡村建设规划编制技术要求》,结合村庄与城镇发展关系、村庄的发展特点等因素,科学制定分类标准,将县域内现状村庄划分为5个大类(表3),引导乡村差异化发展。

3.3.2 生态空间

(1)划定空间管制分区,严守生态安全红线。

对县域层面的土地利用总体规划、县城总体规划、城镇开发边界、湿地保护区等涉及的内容进行衔接、平衡和统筹布局(图4),在此基础上进行县域空间管制规划,强调对生态空间与生活空间的指引和细化,突出底线控制。

表3 村庄分类标准一览

图3 村镇职能结构规划

图4 管制要素划定依据

表2 平陆县村镇职能结构规划

通过综合考虑水资源、地形坡度、地质灾害易发区、基本农田、重要生态廊道等因素叠加分析,划定空间管制分区(图5)。通过空间管制分区明确保护与开发的空间界限,保障域面生态安全。

(2)加强绿化景观整治,提升村落生态品质

绿化美化:宜将村口、道路两侧、宅院、建筑山墙、不布置建筑物的滨水地区以及不宜建设地段作为绿化布置的重点;保护和利用现有村庄良好的自然环境,特别要注意利用村庄外围和河道、山坡植被,提高村庄生态环境质量;保护村中的河、溪、塘等水面,发挥其防洪、排涝、生态景观等多种功能作用。

景观规划:村口景观方面,风貌应自然、亲切、宜人,并能体现地方特色与标志性。可通过小品配置、植物造景、活动场地与建筑空间营造等手段突出景观效果。水体景观(包括冲沟等)方面,尽量保留现有河道水系,并进行必要的整治和疏通,改善水质环境;河道坡岸尽量随岸线自然走向,宜采用自然斜坡形式。对于大的冲沟应进行完整保护,保持冲沟的通畅性,确保行洪安全,位于城乡居民点等集中建设区的冲沟应加强绿化景观营造。道路景观方面,道路两侧绿化以乔木种植为主,灌木为辅,避免城市化的绿化种植模式。其他重点空间景观方面,主要包括宅旁空间和活动空间,宜以落叶树种为主,保证夏有树荫、冬有阳光;村庄宅旁空间绿化景观应做到品种适应、尺度适宜,充分利用空闲地和不宜建设地段,做到见缝插绿;村庄活动空间以公共服务为主要功能,结合农村居民的生产、生活和民俗乡情,适当布置休息、健身活动和文化设施,形式要求自然、生态、简洁。

3.3.3 生产空间

(1)构建绿色产业体系,契合战略职能需求

图5 空间管制叠加分析

①提升基础产业

依托中条山、黄河等生态优势,以及黄河金三角的门户区位优势,着力提高粮食生产能力,大力发展设施农业,提升农业现代水平。以生态有机等特色产品为主线,建设现代农业产业基地,打造更多具有自身特色和优秀品质的名牌产品,提高农业效益和竞争力,积极推动种、养、加一体融合发展,进一步提升农业基础产业,助力乡村振兴。

②工业集群化发展

立足矿产资源和绿色产品优势,坚持“园区化发展、集群化招商”思路,推进“煤电铝材一体化”产业园区和曹川新材料工业园建设,做大煤电铝材产业,积极推动新材料产业升级发展。并围绕特色农产品资源,大力发展农副产品加工产业集群,拓展工业发展的广度与空间,发挥其强大的辐射带动作用(图6)。

图6 产业空间布局规划

③激活“三产”活力

大力实施“三产”带动经济转型和结构调整战略,建设大市场,发展大商贸,搞活大流通,完善城乡商业网点布局,加快推动现代商贸流通体系逐步形成,建成现代服务体系。围绕历史文化、自然和农业三大资源,坚持“旅游带动”的发展思路,以“全域旅游”和“‘三产’融合”的理念,打造全域旅游发展格局,重点打造生态和文化旅游两大品牌,实现全域景区的目标,把旅游业培育成为全县经济社会发展的主导产业之一(图7)。

(2)推进“三产”融合,带动产业经济振兴

围绕推进农业供给侧结构性改革,推动农产品精深加工,延伸产业链条,并依托特色农业发展,积极培育农业观光示范点,建设观光农业园、休闲农场、农家乐、旅游农庄等,培育乡村旅游,着力构建农业与第二、三产业交叉融合的现代产业体系,带动平陆乡村振兴。

3.3.4 生活空间

(1)按照生活圈层理论,均衡布置公共服务设施

针对平陆县村镇居民点空间分布特征,按照农村居民的出行距离、使用频率、设施服务半径的特点,对居民公共服务需求进行综合分析,构建不同层次的乡村生活圈,为城乡统筹发展提供基础支撑。考虑到平陆县域地形地貌及交通可达性,适当调整生活圈服务范围,如将基本生活圈服务范围由1 000 m调整为2 000 m,增强生活圈划分的科学性、可实施性(图8)。

(2)加强乡村风貌建设,深挖人居环境潜力

图7 旅游产业发展规划

图8 乡村生活圈划分

按照乡村风貌控制类型,进行点、线、面相结合的县域乡村风貌控制。将乡村居民点作为“点”要素进行风貌控制;黄河沿线、河道沿线及高速、国道、县道及绿道沿线两侧分布的村庄,根据交通沿线景观风貌和河道沿线景观风貌作为“线”要素进行控制;根据县域地形地貌、民风民俗划定4个风貌区,作为“面”要素进行差异化、特色化的乡村风貌规划控制(图9)。对点、线、面空间要素分别进行对应的规划指引。通过建筑形式、建筑材料、肌理布局、建设风格以及片区所含乡镇等控制要素的引导,全面管控风貌片区的建设活动。

(3)编制村庄整治导则,彰显村庄差异特质

规划将一般整治型村庄的整治内容定义为A类,重点整治型村庄的整治内容定义为A+B类,特色整治型村庄的整治内容定义为A+B+C类,将村庄整治内容导则化,有效指导村庄发展建设。其中,A类为一般整治型,整治导则包括村庄安全以及涵盖生活圈范围内农房、绿化、环境、交通等方面;A+B类为重点整治型,整治导则在包含A类整治的基础上,对农房、绿化、环境、设施、资源保护利用等方面进行完善提升;A+B+C类为特色整治型,整治导则在包含A类和B类整治的基础上,对村庄风貌、文化旅游、历史保护等方面进行完善提升。

本次规划共对143个村庄进行村庄整治规划(图10)。其中,一般整治型村庄86个,占60%,重点整治型村庄30个,占21%,特色整治型村庄27个,占19%。

4 结语

县域乡村建设规划作为一种新的规划类型,有效弥补了现行城乡规划编制体系对乡村建设指导不足的缺憾。然而,在新的国土空间规划框架体系下,县域乡村建设规划也应及时做出规划应对。本文结合山西省平陆县县域乡村建设规划实践,尝试通过村镇体系重构、空间管制分区划定、绿色产业体系建构、乡村风貌建设、整治导则编制等具体策略,探索县域层面乡村“三生”空间协同发展路径,以期为同类型的县域乡村建设规划提供有益借鉴。对于“三生”空间协同视角下县域乡村建设规划相关问题的探讨还需进一步深入分析,形成的规划策略也需要在实践中进行调整和完善。

图9 村庄风貌规划

图10 村庄整治指引