基于城市色彩景观的传统风貌区周边建成环境提升研究

——以重庆市人民大礼堂片区为例

2021-04-23吴佳泽

左 力,吴佳泽,刘 志

(1.重庆大学建筑城规学院,重庆 400030;2.重庆大学规划设计研究院有限公司,重庆 400045)

引言

“城市色彩景观”是指城市实体环境中通过人的视觉反映出来的所有色彩要素共同形成的相对综合、群体的面貌。法国色彩学家让·菲利普·朗克洛(Jean-Philippe Lenelos)提出以色彩研究的视角保护色彩自然与人文环境,揭开了色彩研究的序幕[1]。 色彩景观(colorscape)是在城市景观(townscape或urbanscape)的概念基础上提出的。作为城市景观的重要组成,色彩要素对保护与传承城市文化以及建设高品质人居环境有重要作用。借助城市色彩景观的整体规划和控制,可以实现城市空间从不同尺度层级视觉美学的维度,展现特色传统文化和良好宜人的城市景观。据统计,中国已有上百个城市进行了城市整体色彩控制实践,如北京、温州、武汉、重庆等地[2]。城市色彩景观规划过程中,主要从评价及认知两大维度进行实施,所对应的是环境色彩的结构分析、评价以及城市管理者与参与者对城市色彩的意向认知,可总结为师承传统和问计于民两种具体方式[3]。

传统风貌区概念是基于“历史文化风貌区”的概念提出来的,指历史文化遗产保护体系中历史地段的保护对象,与历史文化街区相比,价值较低,但仍具有地方特色历史文化风貌[4];重庆大学郭璇、李和平教授提出重庆“历史文化风貌区”概念,指出“历史文化风貌区”是重庆历史地段的总称,可分为 “历史文化街区”和“传统风貌区”两个层级[5]。秉承应保尽保的主旨思想 ,各地也根据城市自身历史发展特点提出相似的概念[6],如上海的“历史文化风貌区”、天津的“历史文化保护街区”等[7]。同时颁布实施相关保护的法规和条例,对传统风貌区及周边环境的色彩、形态等要素进行保护及控制。

城市色彩从视觉感知上统筹城市色彩风貌各要素,是城市历史地段遗产价值的重要组成部分,折射出一座城市的独特地域文化与自然特质。具有历史层积、记忆价值的城市色彩,不但可以表达城市精神,还记录着城市发展过程中演进与变化,展现独特的历史脉络,是城市文化的重要物质载体。通过城市色彩景观研究,协调传统风貌区及周边建成环境有着重要意义。

1 范围界定及数据获取

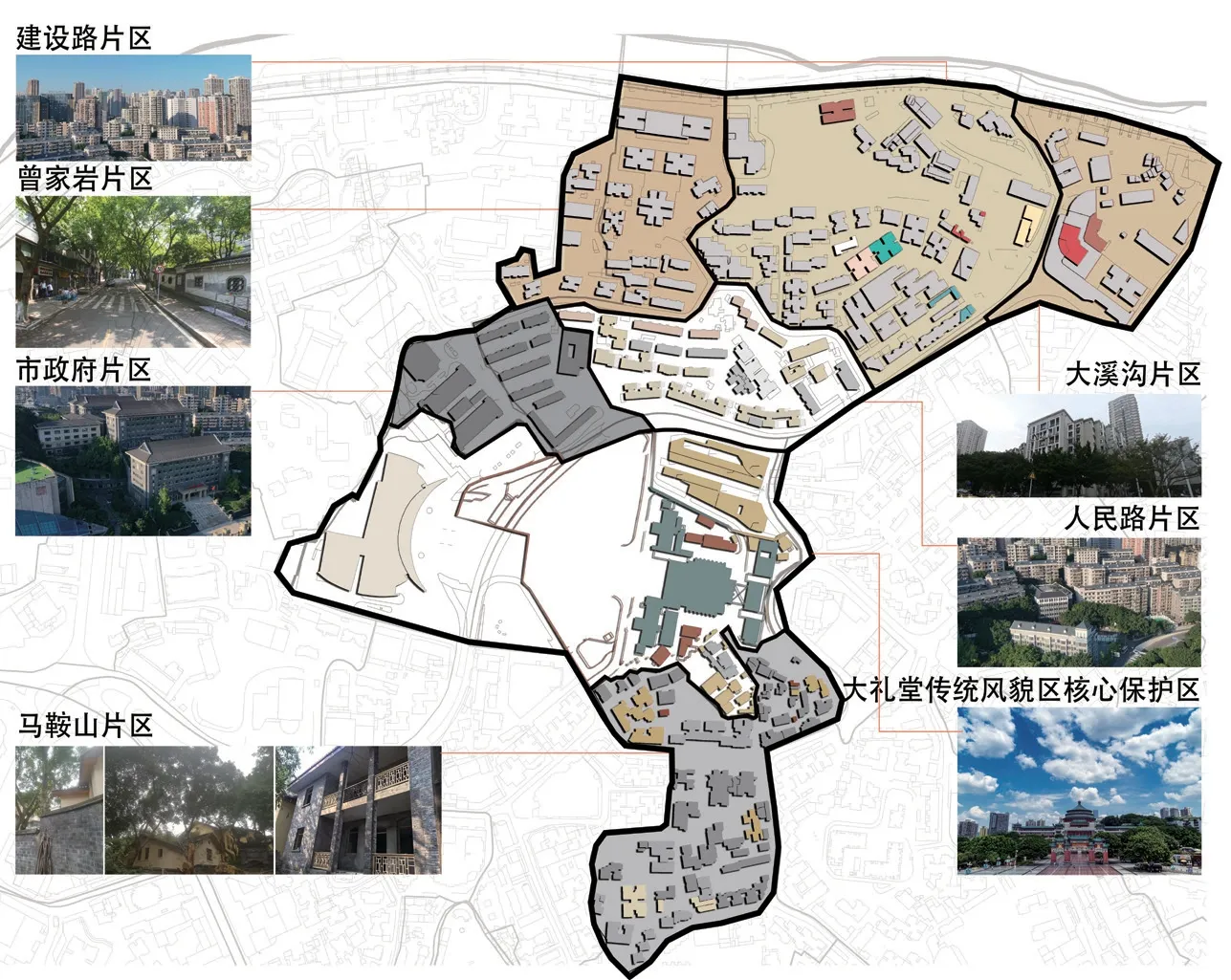

2018年,重庆市颁布实施的《重庆市历史文化名城名镇名村保护条例》中,明确传统风貌区的保护层次——核心保护区、建设控制区和风貌协调区(或风貌整治区)。本研究重点聚焦于重庆市人民大礼堂传统风貌区的建筑控制区、风貌协调区以及周边环境。重庆市大礼堂传统风貌片区位于渝中半岛中心地带(图1)。该片区拥有西南地区文化、抗战文化、市井文化等丰富的传统文化资源。2019年,重庆市政府通过的《大田湾-文化宫-大礼堂文化风貌片区保护提升实施方案》,形成大田湾-文化宫-大礼堂文化传统风貌整体片区(图2)。作为“城市提升行动计划”的重要组成部分,大田湾-文化宫-大礼堂片区被纳入渝中半岛人文中心首批实施项目。人民大礼堂传统风貌区面积约13.34 hm2,区内包含人民大礼堂、沈钧儒旧居、中共中央南方局外事组旧址和马鞍山29、31、30、63号等重要文保单位及历史建筑。作为项目实施计划的一部分,人民大礼堂传统风貌区承载了辉煌的城市记忆和浓郁的历史情感,是西南地区风貌的重要展示节点。

1.1 研究范围划定

视知觉理论认为视觉感知是城市风貌对人产生影响的直接媒介[8],阿恩海姆的视觉思维用“力场”的观点去分析物理空间环境中的每一个建筑元素[9],《城市设计学》指出按建筑对人的影响程度,可将“场效应”分为强场、均衡场、弱场和虚场4个等级[10]。以视点角度分析,一般认为300 m以内,人们可以感知单栋建筑的细部;1 500 m以内,人们感知的是城市概观轮廓[11]。杨·盖尔从人的感知出发,认为“大多数人步行活动半径为 400—500 m,而使人心情愉快的步行距离为300 m”[12]。综上,研究确定以300、500、800 m为半径,划分出视域近景区、视域中景区、视域远景区3个城市色彩景观视觉层次。

图1 人民大礼堂传统风貌区在重庆市渝中半岛的位置

图2 大田湾—文化宫—大礼堂文化风貌片区保护提升实施方案

实际研究范围划定还需综合考虑现状建筑、实际地形等因素。以重庆大礼堂风貌区为中心,分析风貌区对周边环境辐射的影响,对整个风貌片区按空间递进层次关系进行定位,分别将视域3个层次与大礼堂传统风貌区、建筑控制区及风貌协调区范围相叠合,叠合区域为初步研究范围。

根据现场调研情况,大礼堂风貌区的视域远景区跨越北侧嘉陵江,且涵盖了中山四路传统风貌区、大田湾及劳动人民文化宫传统风貌区大面积核心区域,故视域范围缩小至视域近景区及视域中景区。而北侧为大礼堂风貌区主要视线廊道,对风貌区整体色彩影响较大,故将北侧视域范围内区域划入研究范围(图3)。

图3 研究范围划定

1.2 图像数据获取

研究表明,建筑色彩图像数据获取不仅要记录建筑色彩信息,还需考虑建筑色彩和与整体风貌关系,30 m以内的“强场”和30—300 m的“均衡场”为适当的观测记录距离[13]。本文图像数据获取参照30—300 m的距离进行观测。

现场采集能够获取反映片区特征色彩的大量图像,涵盖片区历史文化建筑、居住建筑、行政办公建筑、商业建筑等不同色彩模式建筑。由于同一栋建筑因天气因素、受光条件、距离远近、拍摄角度、阴影遮挡等方面的不同,会得出不同的建筑色彩分析结果[14],为了降低各类因素影响,在进行现场图像采集时,选择相同时间、相似天气、不同日期进行图像获取,观测时间应尽量选择在上午10:00—15:00之间,避免日出日落时日光色温对建筑色彩样本干扰[14]。

采集对象方面,从片区整体色彩图像及单栋建筑图像两个方面进行采集,以大礼堂、三峡博物馆、人民广场以及周边片区为整体采样点,采集片区整体图像。以人民路、人民支路、学田湾正街、中山三路、中山四路、枣子岚垭正街为单栋建筑采样路径,采样部分包括底层商业墙体、店招、店牌、塔楼主体墙身、门窗、线脚、屋顶等。

采集的样本图像进行两个层次分类分析,以片区为依据,将图像分为风貌区及周边区域;以建筑类型为依据,将图像分为居住建筑、办公建筑、商业建筑等不同类型。

2 传统风貌区周边建成环境色彩景观分析

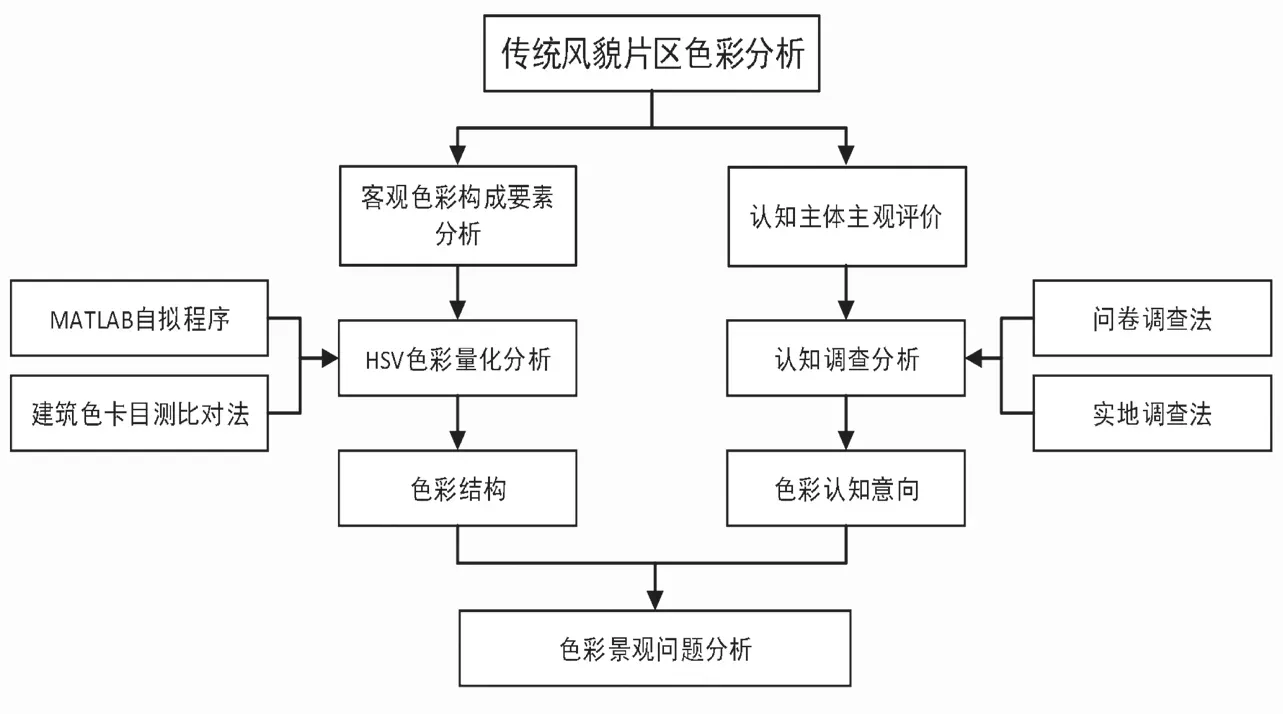

让·菲利普·朗克洛认为自然地理与人文地理两方面的因素共同决定了一个地区或城市的建筑色彩[1]。建成环境色彩的评价既包含客观色彩构成要素的分析,也包含认知主体对色彩的主观评价。借助量化分析的手段和社会调查问卷能够更完整的考察建成环境的色彩景观特征,查找对整体环境认知产生不利影响的消极因素。本研究通过量化传统风貌区周边建成环境色彩构成的方法,与社会认知调查的方法相结合,形成完整的大礼堂传统风貌区周边建成环境色彩的分析逻辑(图4)。

图4 色彩景观分析策略框

2.1 HSV色彩模型量化分析

2.1.1 色彩量化方法

数字化技术的日益成熟,使其在城市研究中被广泛运用。城市规划色彩研究逐步由感性转向理性、由定性转向定量[15]。城市风貌图像作为数据源,是量化认知城市整体研究的有效方式,有助于深入比对、分析城市景观空间和色彩品质[16]。城市色彩量化的本质是模拟人眼色彩感知,对空间进行整体划分,将城市景观色彩分解为不同的视觉图像片段,通过对图像色彩像素逐个分解,抽象为城市总体景观色彩结构特征。

色彩学理论中常用RGB和HSV色彩模型。RGB色彩模型与人们对色彩认知并不相符,不能将亮度、黑度进行描述。HSV色彩模型将RGB色彩空间中的点倒置在圆锥体中,用色相(H)、饱和度(S)和明度值(V)来描述色彩模型,更符合人眼的视觉直观体验(图5)[17]。本研究采用HSV颜色模式划分色彩阈值区间,有助于从城市空间感知的维度量化城市色彩景观结构。

图5 HSV色彩模型示意

色彩图像数据通过MATLAB软件中自拟程序进行提取,针对风貌区及周边环境的独特性进行调整。风貌区周边色彩出现大量黑、白、灰3种颜色,但色调H中本身没有这3种颜色,故通过饱和度和亮度的极端值量化,将图像中的某些像素点的黑、白、灰3 种色彩呈现出来,对极端值进行黑、白、灰色彩的归一化处理,当明度值V=0或当饱和度值S=0、V<0.2时,色彩呈现黑色,当明度值V=3时,呈现白色,当饱和度值S=0时,色彩呈现灰色。由于风貌区色彩相似色相较多,故将H分量按人的感知从8级划分转化为16级非等隔均匀量划分,色相H从红色到紫色,共细分为16种微变化色相①;饱和度值S按极低、低、中、高4级非等隔均匀量划分;明度值V按极低、低、中、高4级非等隔均匀量划分。通过对大礼堂片区整体区域及周边研究区采集的色彩图像数据分别进行量化(图6),将其结果进行对比,为进一步分析大礼堂传统风貌区周边色彩景观结构提供依据。

2.1.2 大礼堂传统风貌区周边色彩景观结构分析

城市色彩景观结构是指建筑色彩在城市空间位置上的分布特征,包括位置、组合关系及主次关系等[18]②,主要考察研究片区城市的色彩构成、主导色调以及色彩空间分布。路旭等从主导色调、色彩分布等方面对哈尔滨城市色彩特征进行研究[19],李小娟等提出城市色彩由各类城市色彩面积、属性以及色调关系等综合层次呈现[20]。

本研究基于量化结果总结风貌区色彩景观的结构,即主导色彩以及区域色彩分布,对量化分析结果进行处理。排除植被色彩及天空色彩干扰,还原建筑固有色彩,逐像素统计建筑物的色彩,分析其固有颜色,求得每一个色彩样本的“主基调色”。参照大礼堂风貌区内图像数据分析结果,进行色相统计,提取基调色、辅助色、点缀色。为了将色彩与后期实施精准对接,采取专家色卡目测对比法,使用目视测色的方法对建筑色彩和建筑色卡进行匹配和评色。色卡参照《中国建筑色卡》国家标准(GB/T18922—2008)进行比对。

大礼堂传统风貌区的色彩景观构成了西南地区整体风貌色彩体系——以红、黄、青、白、绿为主,色彩体系根据建筑的不同特征、性质进行组合,展现出西南地区独有的气质风貌。外墙色彩平淡自然,以低彩度、低明度的灰(N)、白、黄(Y)色系为主,而墙身构件装饰为高彩度、低明度的红色色系(R),再以青色、绿色(G)或褐色(BG)琉璃瓦屋顶点缀,使得整个风貌区呈现高贵典雅的气质(图7)。以大礼堂风貌区色彩体系为基准,与周边色彩结构进行比对,将研究范围分为市政府片区、人民路片区、曾家岩片区、大溪沟片区、建设路片区及马鞍山片区(表1、图8)。

2.2 色彩景观认知调查分析

为调查认知主体对风貌区色彩的主观评价,借助走访和问卷调查,梳理游客、居民以及专业人士对风貌区周边研究范围内城市风貌色彩的感知意向。问卷内容包括风貌区周边风貌满意度调查、风貌区色彩倾向调查、周边区域协调色彩调查以及风貌区周边色彩问题楼栋识别调查4个主要部分(图9)。调查对象分为专业人士与非专业人士两类。共分发调查问卷50份,回收问卷37份,其中有效问卷30份。

图6 调研图像及分析示意

图7 大礼堂传统风貌区色谱

参照调研问卷结果(表2),对风貌区周边环境再次实地调查,进一步将目标从片区问题聚焦于点状楼栋。在核心保护区进行视线眺望分析,人民路236号、学田湾4号楼栋属于被遮挡区域,对风貌影响较小,而新宇大厦、龙泉花园、鑫泰大厦、莆田大厦、静园住区楼栋色彩不协调,且处于风貌区城市景观视线影响重点区域,最终筛选出这5栋点状色彩问题楼栋进行重点研究。

3 大礼堂风貌区周边建成环境色彩提升策略研究

3.1 色彩景观分析

人民大礼堂风貌片区色彩景观反映了西南地区城市总体色彩风貌体系,以厚重深沉的中性色系为主,风貌区周边与核心保护区色彩基调基本和谐统一,整体呈现了低彩度、低明度的传统风貌色彩特色,但仍存在几点问题(表3)。

表1 风貌区与周边片区色彩构成分布

图8 大礼堂风貌区及周边环境色彩分布示意

表2 认知调查结论

3.2 色彩景观提升策略

3.2.1 整体控制

基于人民大礼堂风貌区整体色彩结构,参照自然与人文历史因素,形成“整体协调、片区统一、彰显特色”的指导原则。以红、黄、青、白、绿为主基调色,对大礼堂风貌区周边区域不同片区色彩构成进行控制。按照大礼堂周边片区色彩结构特点,制定相应的色彩控制方案,增加西南地区色彩元素,明确区域色彩主体及区域间色彩差异,形成不同色彩景观分区(图10)。

(1)马鞍山片区

马鞍山片区有沈钧儒故居、马鞍山28号等多处重要历史建筑,可在现状基础上进行修缮,重现原有色彩风貌。以暖黄色及青灰色为基调色,屋顶为深灰色瓦片,部分屋檐及门窗点缀以朱红色。避免出现高彩度、高明度色彩,实现片区色彩风貌和谐统一。

(2)市政府片区

市政府紧邻大礼堂传统风貌区核心保护区,建筑形式为中国传统的歇山式造型,体量较大,容易对整体风貌产生显著影响。色彩应体现出庄严、肃穆、大气的色彩倾向,其彩度应为低彩度或无彩度,明度应以中高明度为宜。色彩控制中主要基调色为暖灰色及深灰色,避免出现与核心风貌区色彩不协调现象。

(3)人民路片区

人民路片区距核心风貌区较近,属于视域近景区,建筑高度普遍较低,主要以低明度的灰色调为主,强调色彩的协调性。可适当增加部分暖黄色调的辅助色,延续大礼堂片区色调,形成色彩景观的连续性。

图9 认知调查

表3 色彩景观分析

图10 整体色彩控制

(4)建设路片区

建设路片区处于风貌协调区和视域中景区,建筑高度较高,塔楼色彩影响较大。塔楼整体应以黄色调为主,采用明度较高的色调,增加饱和度较低的红色为辅助色。底层裙房的商业区域可使用灰色调为基调色进行统一,店招店牌采用饱和度、明度较高的色彩,增加活泼的氛围。

(5)曾家岩片区

曾家岩片区色彩以暖黄色调为主,色彩明度和彩度从近到远逐渐增加,使得整体呈现协调的色彩关系,增强城市色彩的连续性。

(6)大溪沟片区

大溪沟片区临近嘉陵江,可根据风貌区色彩控制,增加沿江岸线的色彩丰富度,靠近江边一侧可以暖红色为主,采用略高明度色彩。靠近风貌区一侧以暖黄色调为主,适当降低明度。

3.2.2 点状更新

运用点状更新方式可最小限度影响民居生活,可采用“区域—片区—点状”3层级筛选思路进行精准选点。

(1)区域划定。传统风貌区中建设控制区、风貌保护区与建筑视知觉理论划定区域双重叠合,确定传统风貌区周边环境研究区域的边界。

(2)片区划分。根据研究区域的不同位置及职能关系,划分不同片区。针对不同片区进行色彩分析及社会调查,得出片区城市色彩结构以及色彩问题。

(3)点状选取。在片区基础上进行点状楼栋筛选,综合参与民众、专业人员及政府部门意向,提高色彩更新过程中的可操作性、典型性及有效性。

3层级筛选过程不断缩小提升范围,避免了大范围的整体色彩更新,实现“针灸式”更新方式,使得传统风貌片区的城市风貌提升成本与负面影响最小化。

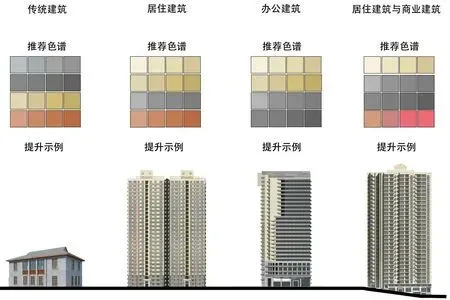

3.2.3 分类实施

楼栋色彩提升根据建筑类型细化分类,将风貌区周边楼栋分为传统建筑、居住建筑、办公建筑、商业建筑4类,明确不同类别色彩主基调和差异性,提供相应的色彩引导(图11)。

(1)传统建筑

应以修复色彩原貌与场所氛围为基本原则,参照传统建筑风貌色彩结构关系,以明度较低的灰色调为主要基调色,门窗等构件可采用低明度红色,屋顶按照历史色彩复原,色彩风貌应与周边建筑色彩相协调,并与街区整体色调相吻合。

图11 分类实施示例

(2)居住建筑

生活居住类建筑的色彩应体现温馨、和谐、温暖的色彩氛围,推荐采用中高明度、中低彩度的黄色调为主基调色,明度较低的复合红色为辅助色。

(3)办公建筑

办公类建筑一般体量大、造型突出,易对整体风貌有较大影响。依据建筑与风貌区的结构关系,采用明度适中、彩度较低的灰色及黄色,体现典雅的色彩倾向。

(4)商业建筑

商业建筑应在体现活泼的色彩氛围基础上,营造传统商业区风貌。色彩选择区间可突破传统风貌区色彩体系,以灰色为底基调色,店招店牌等辅助色在色相上不做限制,选用饱和度略高的色彩,既可避免产生色彩搭配杂乱,又能营造活泼的商业氛围。

4 结语

本研究通过重庆市大礼堂周边建成环境色彩风貌问题研究,采用城市微更新的手段,以较小的社会成本解决风貌区周边建成环境色彩不协调问题。以城市色彩景观视角对传统风貌区整体环境进行研究,通过客观色彩构成要素分析及认知主体主观评价,发现大礼堂风貌片区色彩整体统一,但局部色彩不协调、单栋建筑色彩突出,针对性地提出整体控制、点状更新、分类实施的策略。从宏观控制、微观实施多方面进行片区风貌提升,通过将风貌区周边片区划分为6个不同片区,分别对各片区色彩提出引导、控制策略。提升过程重点强调控制与实施之间的协同性。传统风貌片区提升难点在于实施层面,故本文通过精准的点状选取策略,选取出能够有效提升整体风貌的点状楼栋,以较小的影响,整体提升城市整体风貌和环境品质。同时根据不同楼栋类型,提出相应的色彩提升实施策略,在更新实施过程中做到分类建议和精准施策。

本文研究区域位于重庆市渝中半岛中心地带,拥有大量的传统文化资源,形成了以大田湾-文化宫-大礼堂传统风貌为主的整体片区,现仅以大礼堂风貌片区为主要研究区域,未能将周边大田湾、文化宫传统风貌区囊括在内,缺乏风貌区之间整体色彩关系的协调性研究。下一步应扩展研究范围,增加研究样本,探索多个风貌区共同影响下城市色彩景观协调问题,并提出提升建议,更加完整地将城市色彩中蕴含的文化记忆传承下去。

注释:

① 在量化公式中,将色相H 值分为16 级,分别为红、橙红、橙、橙黄、黄、浅绿、深绿、青绿、青、青蓝、浅蓝、蓝、紫、紫红、深红、朱红16 种色相,加上黑、白、灰3 种,共为19种色相分级。

② 该文所定义的概念为建筑色彩的空间逻辑,与本研究中城市色彩景观结构释义相似,故引用。