浙江省乡村小微企业园的演化、困境及对策

2021-04-19章一多

章一多

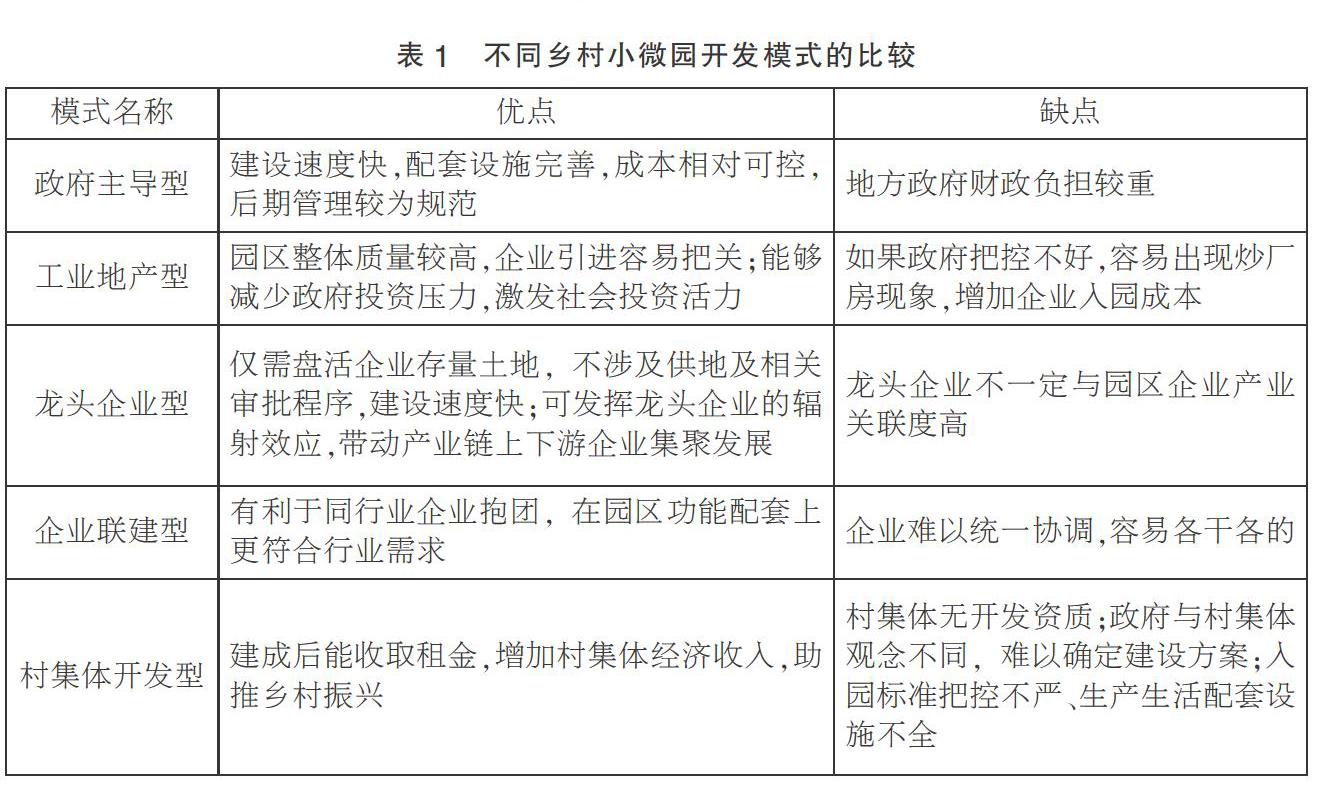

摘要:乡村小微企业园作为乡村工业园的迭代版本,已焕发出新鲜的活力,并演化成政府主导型、工业地产型、龙头企业型、企业联建型、村集体开发型五种开发模式。相比其他发达县市区,虽然三门等地启动乡村小微园较晚,面临的均是建设初期的低层级问题,但是可按照乡村振兴的总要求,在规划、服务、机制、治理等角度着力,探究自身特色的乡村小微园发展路径。

关键词:乡村小微企业园;乡村工业园;小微企业

乡村工业作为改革开放初期的特定产物,其功能定位在工业化城镇化进程中有所弱化。但是乡村工业正在逐渐摆脱原先的“低散乱”格局,并集聚入园发展,逐渐演化成符合乡村工业高质量发展的乡村小微企业园形态。小微企业园是由政府统一规划,各类主体开发建设,集聚效应明显,产业定位明确,配套设施齐全,运营管理规范,生产生活服务健全,企业入园成本合理,为小微企业创业、创新和成长壮大提供生产经营场所,具有准公共属性,简称小微园。本文将位于乡村而非城镇的小微园定义为乡村小微企业园,简称乡村小微园。此外,本文还对乡村小微园发展的历史演进、特点及类型做出梳理;并以浙江省三门县的乡村小微园为案例,剖析其现状及困境,最后提出相应建议。

一、改革开放以来浙江省乡村工业园的历史演进

乡村工业需集中发展,而乡村工业园便是主要空间形态。从历史来看,乡村工业园主要经历了四个阶段。

(一)萌芽形成期:1978~1992年

乡村工业园的诞生离不开乡村工业发展环境的日益改善。随着乡村工业组织形式向现代企业制度转变,市场机制作用下自发集聚形成的乡村工业园于20世纪90年代初期开始出现。

(二)野蛮爆发期:1992~2003年

据当时的浙江省乡镇企业局(中小企業局)统计,2002年乡村工业园共有985个,占当年全省1375个乡镇总数的71.6%,可以说是“村村点火、户户冒烟”(浙江省经贸委调查组,2007)。然而相比政府重点规划的工业园区(经济开发区),乡村工业园处于自然野蛮发展的状态,存在诸如建设水平低、随意圈占耕地、产业定位不清、建设资金缺乏、人才储备不足等突出问题(韦蔚等,2005;黄天元等,2007),更是严重损害了农民的利益,亟需进行全面清理整顿。

(三)清理整顿期:2003~2005年

鉴于以上问题,2003年7月,国务院办公厅先后发布《关于暂停审批各类开发区的紧急通知》和《关于清理整顿各类开发区 加强建设用地管理的通知》,全国各地对各类工业园区(开发区)开展了持续三年的清理整顿,其中便包括许多乡村工业园。浙江省大量乡村工业园被摘牌,到2005年底仅保留390个,相比清理整顿前减少了60.4%。整顿后,乡村工业园累计开发面积达427平方公里,基础设施总投资242.9亿元,建设标准厂房超过2千万平方米(浙江省经贸委调查组,2007)。

(四)规范发展期:2005~2013年

为了巩固工业园区清理整顿的成果,各地进一步引导乡村工业园规范发展。2007年6月,浙江省经贸委、省中小企业局联合发布了《浙江省乡镇工业功能区发展指导意见》,文件对乡镇工业功能区的布局规划、整合资源、开发机制、公共服务等方面提出了建设性的意见。其中乡镇工业功能区,是乡镇政府管辖、城镇建设规划确定的工业集中发展功能区块。与乡村小微园类似,均有集聚乡村小微企业的功能,不过比乡村小微园规模更大、功能更全,有一定的研究可比性。

综上所述,乡村工业是在改革开放初期工业化城镇化水平较低背景下的历史产物,其粗放式、分散式的特点决定了该发展模式不具备可持续性及可复制性,而顺应乡村工业集聚发展要求的乡村工业园成为必然选择。然而乡村工业园因其自发的秩序,继承了乡村企业的诸多优点和缺点。如何在新常态背景下,推动其“脱胎换骨、凤凰涅槃”?乡村小微园作为乡村工业园的新形态孕育而生。

二、乡村小微园的特点及开发模式

(一)乡村小微园的特点

自从2013年,乡村工业迎来了小微园时期。相比乡村工业园,表现出了新特点。

1. 创业创新。乡村小微园专注集聚优质的小微企业,而小微企业作为最活跃的创业创新主体,“小微活、就业旺、经济兴”,因此乡村小微园成为创业创新的孵化平台。

2. 公共服务。小微园具备准公共属性,在定义中也赋予了其服务的范围,而大多数乡村工业园仅有工业集聚的功能。

3. 全面提升。乡村小微园绝不是乡村工业园的“新瓶装旧酒”,而是一个“硬件和软件、入园和技改”同步推进的过程,更要实现生产效益、管理水平、设备工艺的全面进步。

总体来说,乡村小微园是乡村工业园的迭代版本。

(二)乡村小微园的开发模式

1. 政府主导型。园区由当地政府自建或委托国有投资公司开发、建设标准厂房及生产生活配套设施,限价出售或出租给高成长性优质小微企业。目前该种开发模式为主流,比较成功的有温岭市横峰全域改造产业升级实验区。该实验区规模较大,建设范围涉及15个村,人口1.81万5837户,土地14200多亩;综合性强,将城中村改造、传统鞋业改造、环境综合提升充分融合起来,是乡村小微园的标杆。

2. 工业地产型。由地产开发企业参与改造低效用地,投资工业地产,在项目验收合格后,允许投资者按约定自用或分割转让。目前该类型的小微园仍然较少,比较成功的是温州万洋集团的开发模式。如温州市平阳县万洋小微科技创业园,创新金融服务,解决小微企业融资难题:一是对整栋厂房进行分割出售,办理独立产权证;二是与当地政府金融机构协作,使园区入驻企业的厂房和设备均可办理按揭贷款。此外,为了满足不同行业需求,入驻企业可在一定区间里任意选择厂房类型,并可定制7.5米层高厂房及独立庭院。

3. 龙头企业型。园区由当地龙头企业建设,根据其自身的产业链需求或投资需求,建设标准厂房及生产生活配套设施,自主招商,自主经营。较为典型的是椒江区飞跃科创园和瑞安马屿眼镜光学小微园。前者把转型升级后待利用的900亩土地(厂房)进行再次开发,总投资38亿元,将原有厂房加高至6层,相当于新增工业用地4500多亩,可吸纳250多家高新技术企业落户。后者由眼镜龙头企业开发建设,招引眼镜光学、设备仪器等上下游小微企业47家同步入园,打造浙闽地区最大眼镜产业链。

4. 企业联建型。园区由政府统一规划,并由相关小微企业设立联合体,联合竞投土地和建设小微园,从而有效规避安全生产、环保等各类风险。该模式在温州较为普遍,2018年该市该类小微园共78个,占总数的56.5%。其中乐清市将73家电镀企业整合成22家入驻乐清环保产业园,瑞安市则把40家印染企业整合成13家入驻瑞安印染小微园,形成了集中生产、集中管理、集中治污的集聚格局。

5. 村集体开发型。园区以村集体土地为主体,村组织负责开发建设,建成后土地厂房所有权归村集体所有,统一出租,或由承租方自行运行。如温岭市大溪镇首创的零门槛飞地模式,把原先零星的建设土地进行复垦,并按照一定比例置换出新的建设用地,把多个零星的“飞出地”土地集中到完整成片的“飞入地”,以便建设小微园。对于“飞出地”而言,原本闲置的土地置换出去后可以复垦利用起来;对于“飞入地”而言,可以选择按征地面积的一定比例返还村留地,或以成本价购买征地面积一定比例的建筑面积。这样带来了双赢的局面,并推动了村集体经济的增加。

三、建设乡村小微园的现状及问题

浙江省小微园建设始于温州、绍兴等经济较发达地区,而浙江省26个加快发展县普遍启动较晚。三门县作为加快发展县之一,在2017年同步开启了橡胶制品行业的改造提升和橡胶小微园建设,并结合六大百亿产业培育等中心工作,全面推动乡村小微园落地生根。

(一)乡村小微园的建设现状

1. 园区建设初步开展。截至2018年底,三门县共有计划内建设的小微园12个,舍去经济开发区主导的三门湾科创中心(新材料产业园)及三门高新技术小微园,共有10个规划内的乡村小微園。其中总占地面积1380.8亩,总建筑面积107.8万平方米。

2. 产业定位契合要求。三门县提出到2022年建成橡塑制品、整车及零部件(汽摩配)、高端装备、清洁能源、新型建材、健康时尚六个百亿产业集群的目标。从园区主导产业来看, 分别有4个、2个、2个、2个园区发展橡塑制品产业、高端装备产业、健康时尚产业还有整车及零部件(汽摩配)产业,基本覆盖了六大百亿产业集群,预计全部建成后,乡村小微园将与工业园(开发区)构筑起产业协同发展的平台。

3. 开发模式多元并存。目前除了村集体开发型之外,上文提及的其他开发模式三门县均有。一是政府主导型。该类有2家,其中三门黄坦洋小微企业园产权归台州宝成铁路器材有限公司和浙江鼎海科技有限公司所有,由国有企业三门县滨海工贸置业有限公司(简称滨海工贸)承租后,再转租给入驻企业。此外,三门冲锋衣小微园也将在2019年由滨海工贸续建。二是工业地产型。该类有三门界溪小微企业园(一期)和三门吴岙小微企业园2家。前者由滨海工贸承建,并由三门县滨江物业管理有限公司进行物业管理,目前的入驻企业可通过购置标准厂房获得独立产权,不过园区第二期采用何种开发模式尚未确定;后者由浙江国耀建设有限公司承建,建好后既可转让产权,也可转租。三是龙头企业型。这类3家小微园均由纳税500万元以上的县龙头企业主导。其中三门奋飞机电小微园位于浙江奋飞橡塑制品有限公司的老厂房,因离居民区较近而改为环境影响较小的机电小微园。台州北部湾区机电小微园的入驻企业中,有8~9家为业主浙江永源机电制造有限公司做上游配套,从而形成了良好的产业链合作关系。而三门珠光小微园的业主珠光集团三门圣诞用品有限公司主营圣诞用品,与入驻企业仅是单纯的租赁关系。四是企业联建型。该类小微园虽未有主导方,但是由企业自行磋商,采用市场化运作,推进也较快。如三门下沙塘汽摩配小微园(一期)由三门和阳机电科技有限公司等5家企业联合建设,目前已有办妥4本土地证,1本待定。

(二)乡村小微园存在的主要问题

1. 规划布局有待完善。一是规划指导作用较弱。当前编制的《三门县小微企业工业园布点规划》尚未对三门小微园总体规划形成指导,造成三门头岙小微园(二期)、三门农产品加工小微企业园、三门滨海工贸小微企业园未经过科学的可行性分析便上报,后因政策处理无法落实而取消。二是园区入驻率较低。个别小微园建成时未形成产业集聚基础,导致企业入驻意愿低或硬件设施不符合企业需求,造成这些园区闲置。已建成的6个乡村小微园中,拟进驻企业110家,实际仅入驻52家,入驻率47.3%。

2. 建设进度不及预期。2018年三门县原计划完成小微园建筑面积65.0万m2,实际仅完成43.5万m2(其中乡村小微园42.3万m2),完成率仅有66.9%。总体上,影响小微园建设进度因素有:一是开发模式。如以奋飞机电为代表的3家龙头企业型小微园均已结顶并在2019年投运,这与这些龙头企业仅需盘活原有存量土地改造厂房,不涉及供地及相关审批程序有关。二是供地问题。如吴岙橡胶小微园因环园线道路规划及夹心地处理等问题,迟迟无法开工。三是政策审批。如冲锋衣小微园,从完成土地规划调整、拿到控规批复文件到确认供地方式、通过图审,再到招投标公示,时间跨度长达半年。

3. 公共服务不够到位。一是产业链配套较弱。园区内企业间缺乏协作,针对产业个性定制的公共服务更为缺乏。如黄坦洋小微园虽然包含了橡胶产业创新服务综合体及省级橡胶制品质量检测中心,但受区位劣势等要素影响,检验检测、科技成果转化、产学研合作等功效依然有限。二是生活配套薄弱。以黄坦洋小微园为例,该小微园60%以上员工来自外地,需要在周边村庄租房,厂区仅可为公司管理人员提供少量住房。三是运营管理落后。目前大多数园区在开发后未交由独立法人资格的专业运营机构运作,园区的所有权和经营权划分不够清晰;运营服务内容往往局限于日常物业管理,而非金融、科技等迫切需求。

4. 反哺乡村机制较弱。例如,界溪小微企业园的产权是由三门县滨海工贸置业有限公司通过县政府拍卖所得,其中拍卖款项作为财政收入返还珠岙镇,拍卖处置后就与所在的清湖村撇清关系。此外,小微园运营过程中企业购置或者租赁厂房,只与滨海工贸或者物业公司三门县滨江物业管理有限公司发生关联,对清湖村的集体经济也无贡献。

四、乡村振兴背景下乡村小微园建设的路径探究

一是坚持规划引领,优化产业布局。坚持多规合一,加快编制完成《三门县小微企业工业园布点规划》和《三门县小微企业园高质量发展五年规划》,与城乡规划、乡村振兴及环境功能区划等对接,做好全域谋划。选择符合当地发展方向的主导产业入园,鼓励未入园的企业发展旅游等服务产业,优化产业结构。

二是鼓励多元开发,培育运营团队。以政府主导型开发为主,提高用地容积率和建筑高度,建设“垂直工厂”和“空中园区”。鼓励龙头企业牵头建设小微园,联合相关企业研究破解产业链中的共性技术难题。倡导园区所有权和经营权分离,新建或培育专业管理和运营机构。建立园区管理制度,完善客户投诉处理流程、突发事件快速响应流程及预案处理机制。

三是创新扶持政策,加快建设进度。除特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程外,实行即时一并办理施工许可证、质量安全监督手续和人防工程质量监督手续,竣工验收备案一次联合办理。把批而未供土地作为小微园开发的主要土地来源,借鉴玉环市“区块内等价值同面积置换方式”做法,在扣除7%非生产性用地后,改造后厂房面积全都置换给企业,创新用地供给手段。建立孵化离园机制,对亟需扩大生产经营场所的企业,及时协助其入驻更大平台。

四是完善基础设施,提升公共服务。要求小微企业园刚性配套建设职工宿舍,并预留一定面积的标准厂房作为科技孵化器,切实为企业提供专业化服务、小区化配套、智能化管理。引导金融机构在小微园设置金融服务点提供基建资金支持,对小微园竣工验收后企业可参照商品房按揭货款方式“拎包入住”,入园仅需首付三成并享受房价11%的增值税返还。

五是促进乡园融合,助推基层治理。推出“以地换房双菜单模式”,无偿给村集体征地面积5%到10%的建筑产权,或允许村集体以成本价回购征地面积30%~40%的建筑產权,最大限度调动村级积极性。借鉴乐清市柳市镇方斗岩村“党建+小微园”的经验,成立党建综合体服务中心,综合服务村内的小微园。推广县总工会建设小微园联合工会的做法,推动小微园与乡村的和谐共融。定期在小微园举办文艺联欢活动,邀请周边村民参加表演,将乡风民俗融入到园区文化当中。

参考文献:

[1]丁耀民,周必健.乡镇工业功能区:重要的建设平台——浙江乡镇工业功能区调查报告[J].浙江经济,2007(03):36-39.

[2]韦蔚,王锐兰.乡镇工业园区发展模式的反思——从乡镇工业园区撤并谈起[J].工业技术经济,2005(04):27-29+39.

[3]黄天元,乔观民.小城镇工业园区建设研究[J].经济地理,2001(02):223-226.

[4]范逢春,李晓梅.农村公共服务多元主体动态协同治理模型研究[J].管理世界,2014(09):176-177.

(作者单位:中共三门县委党校)