贵州省城镇化与生态环境协调发展评价研究

2021-04-19刘晓恒唐绍红林荣清

刘晓恒 唐绍红 林荣清

摘要:为推进山地新型城镇化及生态型城镇化的实施,实现城镇化可持续发展,文章基于耗散结构理论,通过构建城镇化与生态环境指标体系,运用熵值法分别计算出其各自的指标熵值、效用值和權重及综合得分,最后运用熵变理论对贵州省2001~2014年的城镇化与生态环境协调发展水平进行评价研究,测度贵州省城镇化与生态环境协调发展耦合模式。

关键词:贵州省;新型城镇化;生态环境;耦合模型;熵变理论

城镇化的发展水平在一定程度上决定国家和区域的经济发展水平高低,城镇化与经济水平呈正相关,但随着城镇化进程的加快,城镇化与生态环境之间的矛盾日益凸显。贵州省是一个以高原山地居多的省份,喀斯特地貌面积占全省面积的61.9%,喀斯特地区特有的生态脆弱性迫使贵州省在推进城镇化过程中必须因地制宜,将生态环境保护纳入城镇化工作重点中。2016年贵州省城镇化率为44.15%,远低于全国平均水平,表明其城镇化发展潜力还可以进一步挖掘。然而由于缺乏合理规划与布局或者规划方案执行力度欠缺,使得城镇化进程中出现了内部利用结构不合理,空间布局凌乱分散,土地粗放利用等问题,这种粗放式的城镇化发展方式也带来了如水土流失、土地石漠化等不同程度的生态环境恶化问题,成为严重制约城镇化可持续发展的一个关键因素。“十三五”期间贵州省提出了要实施山地新型城镇化,指出城镇化、经济发展与生态环境三者之间并非是矛盾冲突关系,城镇化发展要与生态环境保护相协调,用城镇化推动生态环境的保护,走生态型城镇化的道路,生态型城镇化也将带动区域经济持续健康的发展。

在城镇化和生态环境问题方面的研究,国外学者研究成果较多,从学说角度来看可以概括为以下三个方面:环境经济学角度,指出城镇的生态环境与城镇化经济水平之间存在一种倒“U”关系。环境和卫生科学角度,主要侧重于从城镇化引起环境污染和生态退化问题方面着手研究。生态学角度,主要为城市化和生态环境的协调发展提供理念指导。国内的研究可以分为以下几个阶段:20世纪80年代以前主要是以环境保护为视角,多研究城市环境污染等问题。20世纪80年代定性分析阶段,以马传栋、李广臣等学者为代表,主要研究城市经济、社会与生态之间关系。20世纪90年代定量分析阶段,多使用回归量化等定量方法研究城镇化和生态环境两者间存在的关系。耦合机制研究阶段,以黄金川、刘耀彬、陈冬勤为代表,对特定城市的经济与环境的交互耦合关系曲线和模型进行研究。然而现有研究的理论支持较为薄弱,评价指标体系构建尚未成熟,提出相应的对策和建议还需进一步的考证。因此,本文通过以贵州省为样本单元,通过测度其城镇化与生态环境协调发展耦合模式,并对模式成因进行分析,得出相应的调控对策和建议,以期为贵州省的城镇化及生态环境可持续发展提供理论及现实参考。

一、研究区概况与数据来源

(一)研究区概况

贵州省位于中国西南地区,分别与湖南、广西、云南、四川省和重庆相接壤,介于东经103°36′至109°35′、北纬24°37′至29°13′之间。全省总面积为17.6万平方公里,截至2010年,全省人口规模达到3475万人。其地形以山地、丘陵、山间平坝区为主,分别占全省土地总面积的61.70%、30.80%、7.50%,喀斯特出露面积达10.9万km2,占总面积的61.9%,是喀斯特山区典型的代表之一。贵州省是重要的陆路交通枢纽,是“两江”上游重要的生态安全区域,但同时也是石漠化重点治理区域之一。

(二)数据来源

本文数据主要来源于2002~2015年《中国城市统计年鉴》、《贵州统计年鉴》。

二、研究方法

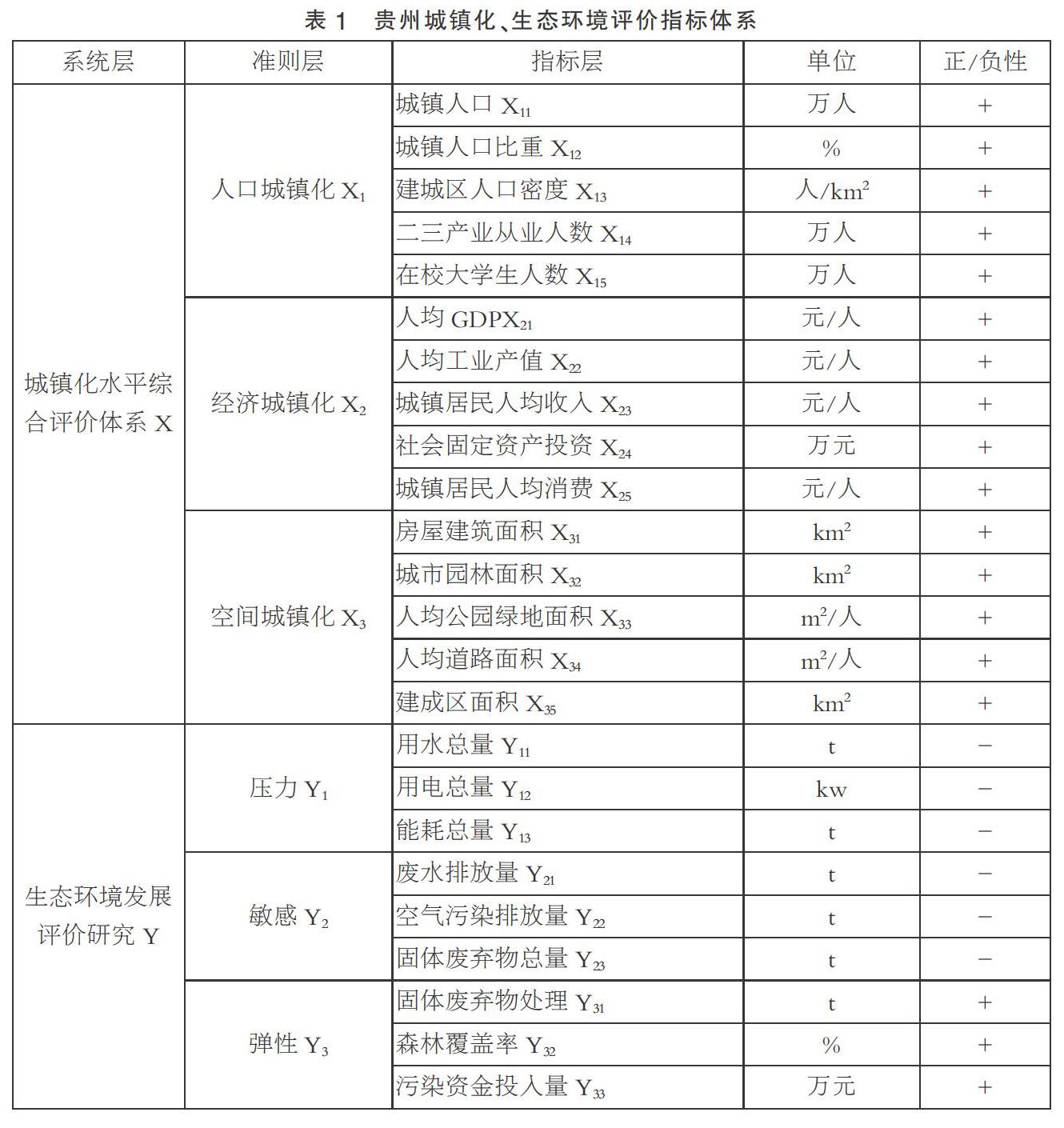

(一)指标体系的建立

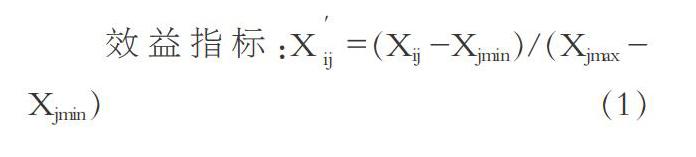

城镇化与生态环境两者之间存在着一种约束机制,呈一个动态函数关系,这条函数曲线具体表现为一条倒“U”型曲线,表示城镇化与生态环境两者是先相互制约后共赢。在城镇化与生态环境发展协调性的定量研究中,关于二者评价指标体系的构建要体现它们之间的内生关系,既存在相互胁迫性又存在相互促进性,同时还应体现二者的外在表征及动态变化性。本文遵循指标选取的相关原则,结合区域实际和数据的可获取性,参考相关文献,从人口城镇化、空间城镇化、经济城镇化3个方面构建贵州城镇化评价指标体系,从压力、敏感、弹性3个方面构建贵州生态环境发展指标体系(表1)。

(二)研究方法

3. 协调发展耦合模型

城镇化与生态环境二者之间的演变模式遵循热力学第二定律,其实质是城镇化与生态环境之间物质交换与能量传递的过程,且二者的子系统都是耗散结构体,故其演变模式必须遵循以下熵变方程:

Ds=Dis+Des(9)

方程中Ds表示特定时期城镇化(或生态环境)子系统内部产生的正熵流值Dis和这个子系统与其他系统相互作用的外熵Des,其中Des或正或负,Dis和Des相互作用最终得到总的熵变值Ds。依据城镇化系统(D城s)与生态环境系统(D生s)总熵变之和的大小和方向,可以将城镇化与生态环境之间的耦合关系分为以下七种类型。

(1)协调型:D城s<0且D生s<0,城镇化系统与生态环境系统相互作用产生的负熵流大于系统自身产生的正熵流,此时二者发展呈一条上升曲线,系统有序度都在上升,呈现出协调共赢共进的特征,往良好的趋势发展。

(2)临界协调型:D城s<0且D生s=0或D生s<0且D城s=0,此时城镇化与生态环境系统中,一个子系统处于良性发展状态,而另一个子系统则呈现出一条平稳曲线,整体都朝良性方向发展。

(3)磨合型:D城s>0、D生s<0且|D城s|<|D生|或D城s<0、D生s>0且|D城s|>|D生|。此时城镇化与生态环境系统中,一个子系统处于良性发展状态,而另一个则呈现有序度下降状态,但是总体还是朝良性方向发展。

(4)磨合拮抗性:D城s>0、D生s<0且|D城s|=|D生|或D城s<0、D生s>0且|D城s|=|D生|。此时是一个系统处于良性发展状态,而另一个则处于有序度下降状态,整体相互抵消使得最终结果呈一个平稳的曲线。

(5)拮抗性:D城s>0、D生s<0且|D城s|>|D生|或D城s<0、D生s>0且|D城s|<|D生|。此时的系统模型,一个子系统朝良性发展状态,另一个子系统表现为一个下降曲线,此时整体呈现一条下降曲线。

(6)临界衰退型:D城s>0且D生s=0或D城s=0且D生s>0。此时,复合系统中,一个子系统呈现出一个下降曲线,另一个子系统表现为一条平稳的曲线,系统总体朝非良性状态发展,表现为下降曲线。

(7)衰退型:D城s>0且D生s>0。此时整个复合系统都呈现出有序度下降状态,整体表现个一条下降曲线。

以上七种模型,总结如图1所示。

根据上述城镇化与生态环境耦合模式分类或划分标准,在此设定以下判别方法,其中X(t)为城镇化系统在时间t的综合发展能力,Y(t)为生态环境在时间的综合能力,则有以下公式:

ΔX(t)=X(t)-X(t-1)(10)

ΔY(t)=Y(t)-Y(t-1)(11)

ΔX表示城镇化子系统发展水平,ΔY表示生态环境子系统发展水平。

当ΔX>0时,说明D城s<0,城镇化子系统呈一条上升曲线;当ΔX=0时,说明D城s=0,城镇化子系统表现一条平稳曲线;当ΔX<0时,城镇化发展水平后退,这时D城s>0,城镇化子系统呈现出一条下降曲线。同理可推出生态环境子系统。

当(10)+(11)>0时,说明城镇化子系统与生态环境子系统耦合有序度增加,而此时D城s+D生s<0,彼此之间的负熵流值大于系统的下熵流值,整体呈一条上升曲线;当(10)+(11)=0时,说明二者之间耦合系统有系度平稳不变,此时D城s+D生s=0,呈一条平稳曲线;当(10)+(11)<0时,说明二者发展水平都呈下降状态,此时D城s+D生s>0,整体朝非良性方向发展,为一条下降曲线,以此来确定城镇化与生态环境耦合作用的不同模式。

三、结果及分析

(一)城镇化和生态环境发展水平主要影响因素

基于上述公式(1~8)对城镇化发展和生态环境发展进行评价,得到各指标信息熵值、效用值和权重以及最后综合得分,结果如表2所示。

从表2中可看出对城镇化发展水平影响较强的因素主要是人均GDP、社会资产固定投资和房屋建筑面积等,作用较弱的是城市园林面积、人均公园绿地面积和人均道路面积等。对生态环境发展水平影响较强的因素主要是废水排放量、污染资金投入量和能耗总量,作用较弱的是用水总量、固体废弃物总量和空气污染排放量等。从城镇化及生态环境综合发展水平上来看,城镇化综合水平度是在上升的,表现为一条上升曲线,其中2001~2008年上升较均衡,到2009年到2014年上升明显,由2009年的0.0716增长到2014年0.1936,年均上升幅度为34.08%。生态环境综合发展水平曲线有明显阶段性变化,表明贵州省生态环境发展水平基本上处于大幅度上升状态,中间波动性较大,结合压力、敏感和弹性分析,开始阶段压力、敏感指数在弹性指数之上,所以综合水平发展较缓慢,说明开始阶段对生态环境的重视度不够高,而后一阶段,弹性指数在压力和敏感之上,说明生态环境得到了高度重视(如图2~3)。

(二)贵州省城镇化与生态环境耦合模式判别

根据协调发展耦合模型测度贵州省城镇化子系统与生态环境子系统的总熵变及耦合模式,其结果如表3所示。

从城镇化子系统发展水平来看,2001~2014年间贵州省城镇化发展水平ΔX(t)除了2005年出现负值之外,其余年份都为正,表明其总熵变D城s除了2005年外一直小于0,即2005年,城镇化子系统自身产生的正熵超过了与外界物质交换能量转化过程中产生负外熵值,此间系统表现为下降趋势,而在除了2005年之外,其余都表现为上升趋势,说明系统有序度得到提升。

从生态环境子系统来看,2001~2014年间贵州省生态环境发展水平ΔY(t)既有正值也有负值,说明其熵变值D城s有大于0也有小于0的时候,曲线波动较大,总体呈一条不平稳的曲线,可分为几段明显特征:2006、2007、2013年表现为下降趋势,其余年份都表现为上升趋势,也就是说生态环境子系统自身产生的正熵值与外界物质能量进行交换过程中产生的负外熵时大时小,总体来看生态环境是呈有序上升的状态。

从表3城镇化与生态环境互耦结果来看,2001~2014年间贵州省城镇化与生态环境耦合发展水平(ΔX(t)+ΔY(t))也有正也有负,其熵变值(D城s+D生s)也是时正时负,同样表现为一条波动曲线,时上时下,起伏不定。由图4可以看出,城镇化与生态环境相互耦合曲线走势与生态环境子系变化趋势和统演变特征很相似,说明两者耦合的相关性分析很大程度受生态环境子系统的影响,且生态环境子系统作用最大。2001~2014年间贵州省城镇化与生态环境二者耦合作用表现为三个模式:协调型、磨合型和拮抗型,其中2005年为磨合型,2013年为拮抗型,其它年份都為协调型,说明城镇化与生态环境协调发展得到高度重视,才会出现大部分年份都是协调型发展。

(三)贵州省城镇化与生态环境耦合模式的成因分析

贵州省2001~2014年城镇化综合发展水处于上升的状态,且年均增长幅度ΔX(t)都大于0,从城镇化统计数据来看,与经济城镇化和空间城镇化的快速推进有很大的联系,从原始数据来可以看出:人均GDP从2001年的3000元增长到2014年的26437元,增度达到了781.23%,GDP、工业总产值等其余经济城镇化指标同样也出现了快速增长幅度,而在空间经济城镇化指标中的房屋建筑面积、人均道路面积等也表现出很大的增长幅度。城镇化的推进与经济的增长及城镇的经营建设是密不可分的,特别是城镇建设用地的投入量。

在生态环境研究时间段内,其压力指标和敏感指标的统计指数都表现了明显的阶段性特征,这也导致了生态环境的综合指标出现了明显的阶段特征。在压力指标中,用水总量整体经历先增加后减少过程,且其是占压力指标中权重最大;在敏感指标中,空气污染排放量逐年降低,从2001年的187.64万吨下降到2014年的130.37万吨,废水排放量、固体废弃物总量两者则都呈上升趋势,其中污水排放量所占权重是最大的,将近是空气污染排放量和固体废弃物总量的2倍,贵州省水资源和煤炭资源相对较为丰富,可以满足城镇化发展规模所需的用水总是和用电总量,但也容易给生态环境带来污染及破坏。在弹性指标中,污染资金投入量的权重比其余两项指标权重大,森林覆盖率从2001年的30.83%上升到2014年的49%,固体废弃物处理量也处于增长状态,三者综合做功使得弹性性指数一直在增强。压力、敏感和弹性共同作用,导致了生态环境发展水平的阶段性特征。

城镇化水平的不断发展和生态环境的演变引发了二者耦合模式的变化,但是总体可以看出来贵州省城镇化与生态环境耦合模式是协调型的,也就是在城镇化的同时,其生态环境也在同步改善。

四、结语

影响城镇化及生态环境发展水平的主要因素有人均GDP、社会资产固定投资、房屋建筑面积、城市园林面积、人均公园绿地面积、人均道路面积、废水排放量(0.2199)、污染资金投入量和能耗总量(0.1280)等。从城镇化及生态环境综合发展水平上來看,城镇化综合水平是呈明显上升趋势,生态环境综合发展水平则有明显阶段性变化,说明生态环境发展水平在不同时期由于重视度的变化与采取的不同发展措施随之发生变化。通过贵州省与生态环境的耦合判别模型得到三种结果,协调型、磨合型和拮抗型,其中除了2005年为磨合型和2013年为拮抗型之外,其余年份都为协调型,说明城镇化子系统与生态环境子系统耦合有序度增加,整体朝良性方向发展。虽然城镇化与生态环境是发展速度不一样,但是发展水平是此消彼长的,总体来说,生态环境平均发展速度高于城镇化发展水平,说明贵州省城镇与生态环境是处于协调发展状态。城镇化与生态环境耦合水平高低取决于生态环境子系统的发展,而城镇化与生态环境的协调发展,关键在于实现生态环境的可持续发展。要实现生态环境的可持续发展,需要通过规划合理的城镇规模、密度,节能减排,加快周边农村地域的生活生产城镇化,重视城市的绿化,倡导低碳城市生活、生产和强调绿色文明城市理念,加强城市基础设施的建设,增强城市生态环境的承载能力及处理能力等措施来减少生态环境的压力指数和敏感性指数,增强弹性指数强度。同时城镇化进程的推进,不能只考虑经济和空间的城镇化,更应该通过提高居民生活质量,户籍制度改革等措施实现人口城镇化。

参考文献:

[1]邬东,杨柳.贵州乌蒙山区城镇化与生态环境协调发展评价研究——以七星关区为例[J].安徽农学通报,2016,22(06):97-102.

[2]雷梅,靳永翥.贵州少数民族地区城镇化与生态环境耦合关系评价——以46个市县为例[J].贵州民族研究,2016,37(10):66-71.

[3]米都斯.增长的极限[M].吉林:吉林人民出版社,1997.

[4]周琳.城镇化与生态环境互动研究——以兰州市为例[D].兰州:西北师范大学,2008.

[5]刘耀彬,李仁东,宋学锋.城市化与城市生态环境关系研究综述与评价[J].中国人口·资源与环境,2005(03):55-60.

[6]Neha Khanna,Florenz Plassmann.The demand for environmental quality and the environmental.Kuznets Curve hypothesis[J].Ecological Economics,2004,51(34):225-236.

[7]刘耀彬,戴璐,庄小文.开放经济下贸易、环境与城市化协调评价与情景模拟——以长三角(16城市)为例[J].华东经济管理,2013,27(05):28-33.

[8]洪开荣,浣晓旭,孙倩.中部地区资源—环境—经济—社会协调发展的定量评价与比较分析[J].经济地理,2013,33(12):16-23.

[9]王如松.城市生态位势探讨[J].城市环境与城市生态,1988,(01):20-24.

[10]黄金川,方创琳.城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析[J].地理研究,2003(02):211-220.

[11]黄金川,方创琳,冯仁国.三峡库区城市化与生态环境耦合关系定量辨识[J].长江流域资源与环境,2004(02):153-158.

[12]刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国城市化与生态环境耦合度分析[J].自然资源学报,2005(01):105-112.

[13]刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国区域城市化与生态环境耦合的关联分析[J].地理学报,2005(02):237-247.

[14]陈冬勤,卢新卫.咸阳市生态环境与城市化协调发展定量评价[J].农业技术经济,2008(02):103-109.

[15]周正柱.长江经济带城镇化与生态环境耦合协调发展研究[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2018(06):30-41.

[16]蒋慧峰.城镇化与生态环境耦合协调发展研究[J].经济研究导刊,2019(04):157-161.

[17]王俊龙.上海城镇化与生态环境综合发展及其耦合协调研究[J].牡丹江大学学报,2019,28(04):80-85.

[18]邢艳春,郭雁飞,王琳.吉林省地级市城镇化与生态环境耦合协调发展研究[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版),2019(02):1-6.

[19]罗能生,李佳佳,罗富政.城镇化与生态环境耦合关系研究——以长株潭城市群为例[J].湖湘论坛,2014,27(01):47-52.

[20]陈治国,李红,辛冲冲,李成友,刘向晖.西部欠发达地区农村城镇化与生态环境耦合协调度研究[J].石家庄经济学院学报,2016,39(02):33-40.

(作者单位:刘晓恒、林荣清,兴义市自然资源局;唐绍红,贵州维尤土地整理工程咨询有限公司)