视觉文化模式下产教融合推动非遗活态传创的新路径

2021-04-18孙杨马成荣

孙杨?马成荣

摘 要 以产教融合为战略举措推动中国非遗活态传承创新,增强国家文化软实力是现代职业院校的时代使命和社会责任。为此,可引入“景观社会—视觉文化”背景语境及运行模式,创设政府投资、市场运营、企业参与、院校合作的混合所有制驻校“跨企业跨学校视觉非遗设计工匠育训工场”,创新“三对接三嵌入六融通”的人才培养模式,构建映射视觉非遗文化产业链全生命周期的专业群组矩阵,推行中国特色现代学徒制,营构以“正、匠、融、安、家”为主题的视觉非遗文化育人生态景观。

关键词 非遗活态传创;视觉文化;产教融合;现代学徒制;“双跨工场”

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)05-0071-06

在中华优秀传统文化千年发展历程中孕育、熔铸、凝聚而成的非物質文化遗产,积淀着中华民族“修齐治平、开物成务、革故鼎新、建功立业”的精神追求,镌刻着大国工匠“敬业乐群、精益求精、正心笃志、厚德载物”的精神标识,延续着中国社会“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的精神命脉,弘扬着劳动人民“道法自然、见贤思齐、立己达人、崇德弘毅”的精神品格,是社群记忆、文化基因、民俗风物的活态化石,是中华民族现代化进程的精神支柱,是当代中国社会主义核心价值观的思想渊源,是国家文化软实力的突出优势,更是全人类弥足珍贵的精神财富[1]。

习近平总书记在党的十九大报告中指出,“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量”,要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引”,要“弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”[2]。习近平总书记的精辟论述是新形势下做好中华优秀传统文化教育工作的根本指引和行动指南。职业院校作为培养技术技能型人才的摇篮和践行中华优秀传统文化教育的重要阵地,必将肩负起涵养大国工匠精神,坚定民族文化自信,培养非遗传创人才,推进中国非遗创造性转化、创新性发展的社会责任和时代使命。

一、产教融合重构非遗人才培养及活态传创新生态

诸多研究表明,我国职业院校在履行非遗传承创新职能方面的动力不足、实效不理想,非遗人才培养及活态传创的教育生态亟须优化重构。首先,由于我国基础教育阶段非遗启蒙教育缺失,致使职教入校生的文化自信意识“先天不足”,而职业院校在文化育人和非遗传承创新教育中的职能又较为薄弱,甚至一度出现匠技教育与匠心教育“失调”的现象,只重“技术技能”训练,轻视“精神文化”涵育,学生只是被动了解或机械记忆一些与非遗相关的概念或符号,却未能将其内化入深层认知结构,转化为一种人格、情怀和意志,更未能有效运用“非遗匠心慧眼”去观照和把握世界、去探究和解决实际问题[3]。其次,我国非遗文化的产业价值尚未被充分挖掘,非遗行业企业在中高端消费、创新引领、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域的主体作用尚未有效彰显,职业教育供给侧与非遗文化产业需求侧结构要素全方位融合的体制机制尚未健全完善,“产学研用创”链式联动与政行企校一体发展的生态圈尚未形成质量闭环[4]。再次,当前世界多极化、经济全球化深入发展,国内经济社会转轨升级、深刻变革,信息化、智能化传播技术迅猛发展,世界范围内各种文化观念的交流、交融、交锋更加频繁,教育思潮风云变幻,非遗职业教育作为中华优秀传统文化教育的核心板块,正面临着被边缘化、异化、耗散、解构、甚至失传的风险[5],中国职业教育在世界文化激荡中站稳脚跟的地基正在被蚕食削弱。

面对这些严峻挑战,我国出台了《非物质文化遗产教育宣言》《关于推进职业院校民族文化传承与创新工作的意见》《中国传统工艺振兴计划》等一系列政策文件,大力倡导建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度合作的非遗传承创新体系,深入挖掘和阐发非遗中蕴涵的语言习惯、政治理念、价值追求、人文情感、道德规范和社会理想,围绕“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”这一核心思想理念系统开展非物质文化遗产教育,并结合时代特征和社会需求不断深化,让传统非遗与时俱进、展示出现代形态,融入当代生活圈、教育界和产业链。

2017年12月国务院办公厅印发的《关于深化产教融合的若干意见》(国办发[2017]95号)和2018年2月教育部等六部门印发的《职业学校校企合作促进办法》(教职成[2018]1号)指出,深化产教融合、校企合作,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求,对全面提高教育质量、扩大就业创业、推动经济转型升级、促进文化传承创新具有重要意义。因此,要不断探索以产教融合、校企合作、工学结合为战略抓手,重构非遗传承创新生态的新模式、新路径、新举措,在保护继承优秀民粹传统的基础上,推进非遗技艺与现代科技、工艺装备有机融合,促进非遗资源向文化资本转变,持续提高职业院校服务非遗文化产业转型升级的供给效能。

二、视觉文化模式下产教融合推动非遗活态传创的路径模型

随着知识经济及文化产业的日益崛起、视觉传达设计及技术的广泛应用,视觉思维成为人类认识和把握世界的主要方式,视觉表征成为文化传承创新的主要载体,“景观社会”“视觉文化”成为“世界图像时代”的主要标签。视觉文化是指一种“世界被把握为图像”的观念体系,涉及“表意”和“表征”两重认知转换过程,形态包括大众文化(如影视、动漫、时尚、网游)、当代艺术(如观念艺术、先锋艺术流派)、草根传媒文化(如微博、抖音、播客)、城市形象(如观光景点、空间布局)等[6]。景观社会是指以视觉文化产品的生产和消费为派典模式(Pattern)的社会范型,在这里视像即文化、视像(文化)即产品,“视觉性”(Visuality)成为最重要的文化资本及市场优势[7]。

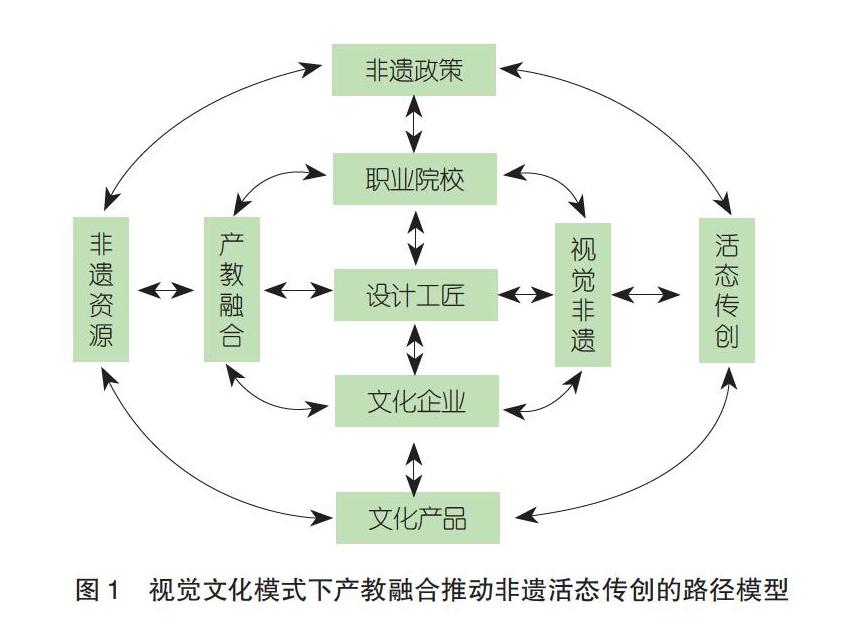

在“景观社会—视觉文化”背景语境及运行模式下,文化力与市场力相得益彰、交互并进成为现代企业竞争力的重要指数,特别是民族或本土特色文化已然转化为打造企业品牌的重要资本[8]。例如德国品牌产品因其表征出来的理性严谨、精致完美的民族特色文化而享誉世界;美国品牌产品因其承载的务实创新、突破极限、“从0到1”创客般的本土特色文化而独占鳌头;日本品牌产品因其彰显的“非利唯艺”、极致主义的民族特色文化而久负盛名[9]。当下正迈向全球制造业超级大国的中国,更应充分挖掘中华优秀传统文化的“视觉性”优势及“产业性”价值,大力扶持视觉非遗文化产业企业发展壮大,由此也为我国非遗文化的活态传创提供了新视点新路径新策略,即可以从视觉文化的新视点来观照和界定非遗文化的社会属性和价值功用,以视觉传达设计为新路径来赋能非遗新形态和传创新媒介,以对接视觉文化全产业链和产品全生命周期为新策略赋予非遗自我造血机能和市场增值效能,同时也能够为非遗教育链、人才链、产业链、创新链的跨界融合、交互联动创设有利条件和机制保障,见图1。

将“非遗文化资源”转化为“视觉非遗文化产品”是实现传统非遗与现代视觉文化产业、企业、商品市场联姻交融,促进“非遗活态传创”的关键环节,包括从非遗资源转换到特定语境中的视像生产及其文化表征,再过渡到受众(或消费者)对视像(或视觉文化产品)的视觉体验及其文化旨意的解读与接受(或消费)。这并不是一个单纯的文化移植与镜像再现过程,也不是简单的从生产者到消费者的单向度线性传递过程,而是蕴涵着丰富多样的视角、方法、技艺和策略,充满着异质主体间的对话、冲突、协商与共识,从而为非遗传承创新提供了契机和土壤。

国际产能合作背景下的非遗文化企业转型升级及其品牌打造不再仅仅着力于产业流程的前端生产线或主要依靠先进设备、核心技术的突破来实现,而是覆盖延伸到产品全生命周期、全流程、全要素的改良精进以及民族特色文化和优秀传统文化精髓的融合发展,生产工艺和产品形式更加强调追求形神兼备、情景交融的视觉美学品质,因此需要一大批“视觉非遗设计工匠”来将视觉传达设计元素和技术注入非遗文化,赋予其更为丰富的时代内涵和多模态表征形式,使最根本的文化基因满足景观社会的发展需求,以此增加非遗文化产品接受度、销售额,获得更多的产业回报和再生产资本[10],持续助力非遗文化产品从“品相”到“品质”,再到“品位”和“品牌”的蝶变升级,同时进一步推动中国非物质文化遗产“走出去”,实现创造性转化与创新性发展。通过现代职业教育体系下的“产教融合”“校(职业院校)企(视觉非遗文化企业)合作”来培养“视觉非遗设计工匠”则是促进“非遗资源”向“视觉非遗文化产品”华丽变身的重要支撑和供给策略。

三、混合所有制驻校“跨企业跨学校视觉非遗设计工匠育训工场”的创设

以习近平总书记关于中华优秀传统文化教育的重要论述和国家相关政策纲领为根本遵循,以整合促创新,最大程度集聚政府、行业企业、职业院校、科研院所等社会各方力量的资源和优势,以教育链、人才链、产业链、创新链“四链”有效衔接为逻辑理路,在职业院校内部创设“政府投资、市场运作、企业合作、学校参与”的混合所有制“跨企业跨学校视觉非遗设计工匠育训工场”(下文简称“双跨工场”),并以此为平台载体,开辟非遗活态传创与职业院校、视觉非遗文化企业供需对接、流程再造、协同发展的新路径,推动非遗职业教育与视觉传达设计职业教育相结合,探索试点中国特色现代学徒制,构建产教融合传承创新非物质文化遗产、培养视觉非遗设计工匠的生态系统,并为视觉非遗文化产业发展提供人才和智力支撑。

双跨工场由政府或工业园区牵头搭建,在行政上向政府或园区汇报,在业务上向行指委汇报,采用混合所有制投融资模式,推行理事会决策制、联席会议制、内部创业制和项目经理制[11]。双跨工场与职业院校是合作关系,区域内所有院校都可以与之合作,共同完成视觉非遗设计工匠培养的理论教学工作,同时它又代理视觉非遗文化企业来开展生产实训、顶岗实习等实践教学工作。双跨工场自身拥有专业化、定制化的培训师团队,多样化、精准化、交互化、多源感知的学习空间、工作空间、社交空间、虚拟现实空间等教学设施、实训厂房,健全完备的校企入驻评估、学徒招入、准出与退出动态机制,以及课程教学质量保障制度及标准体系,集成视觉非遗设计工匠育训、品牌特色教材及育训包开发、视觉非遗文化研究、视觉非遺传达设计技术技能积累、成果转化应用、文化产品孵化等产学研用创功能于一体。

双跨工场的创建致力于优化资源集聚与配置,深化办学体制育人机制改革创新,主要优势包括:一是由政府或园区牵头兴办并采用混合所有制投融资模式,既减轻了职业院校和非遗文化企业的财政压力及负担,又避免了区域内同类院校、企业之间的恶性竞争,有利于形成良好的资源流动生态。二是借助“云计算、物联网、大数据、人工智能”技术的互联互通与迭代升级,高效配置政行企校等各方的政策信息、人员技术、组织机构、资金设备、实训场地、项目路演等资源要素,集成统整产业链及职业岗位群共性技术,以公司化管理和定制化服务推动新模式育人、新技术应用、新产品开发、新市场开拓、新业态培育。三是按照实际需求自主内培外引培训师,避免受纯公办院校师资聘用体制的刚性约束。培训师群体本身就构成了一道表征非物质文化遗产及大国工匠精神的靓丽风景线,他们与学徒朝夕相处,在“口传身授”过程中所展现的思维方式、技术规范、工作态度、职业操守等都会转化为最为鲜活生动的视觉经验并对学徒的知情意行进行深度建构或改造。四是通过推行市场化运作机制和扁平化治理模式来契合真实的生产与营商环境,建构以企业为主体和主导的产学合作协同育训体系,充分激活和释放行业企业在非遗传创及人才培养中的内在动机和投入效能。

四、将产教融合落实在视觉非遗设计工匠的培养过程之中

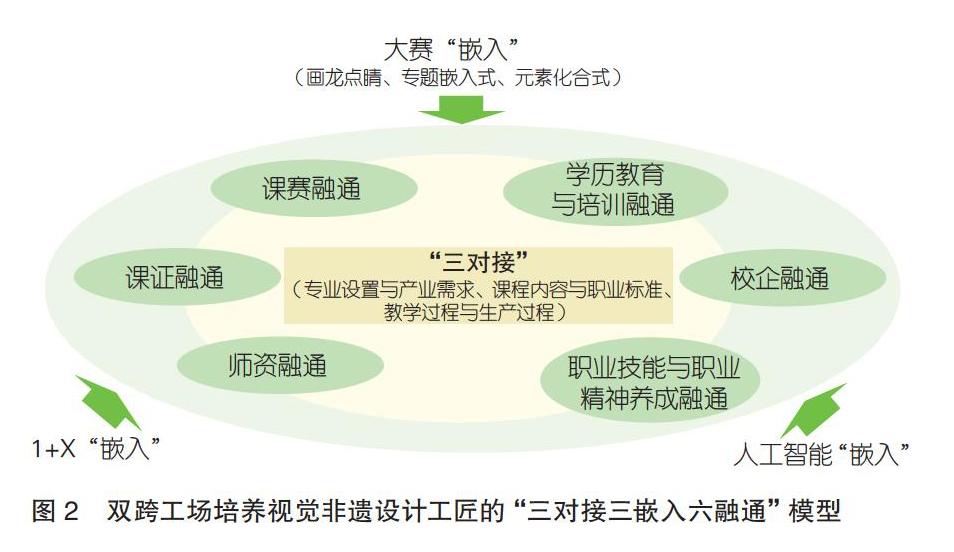

双跨工场将践行“三对接三嵌入六融通”的新型人才培养模式,即以“职教20条”提出的“三对接”总体要求——“专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接”[12]为方略指引,准确定位视觉非遗设计工匠的职业面向、人才规格与培养目标,通过“画龙点睛式”“专题嵌入式”“元素化合式”等方式方法,在培养方案和课堂教学中嵌入职业技能大赛内容、“1+X”证书内容以及信息化、智能化技术迭代成果,打造“学历教育与社会培训融通”“校企融通”“课证融通”“课赛融通”“师资融通”“职业技能与职业精神养成融通”的育训体系,将产教融合、校企合作、工学结合全方位落实在人才培养全过程全要素之中,见图2。

(一)强化人才培养的目标导向、实践导向、成果导向

强化人才培养的目标导向,是回答习近平总书记提出的“培养什么样的人”的大问题。2019年1月,教育部印发的《职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》提出要“传授基础知识与培养专业能力并重,强化学生职业素养养成和专业技术积累,将专业精神、职业精神和工匠精神融入人才培养全过程”[13]。因此,双跨工场将致力于培养兼具“能士、志(国)士、雅士”多重人格的视觉非遗设计工匠,此类技能“大士”应具备以下四个方面的基本特质:一是视觉传达设计相关职业岗位所需要的专业知识技能和核心通用能力,包括掌握与我国在世界视觉文化产业链分工中的中低端位置相对接的知识技能,向中高端产业链分工加速升级的知识技能,以及职业适应、岗位迁移、终身学习以及可持续发展等核心通用能力。二是吸纳、应用、反求、革新国际视觉传达设计技术的能力,包括掌握从古典到现代的国际经典视觉传达设计技术,以及云计算、物联网、大数据、人工智能时代追踪、学习新兴技术的能力。三是“大国工匠”素养,包括具备敬业乐群、精益求精、诚实守信、遵纪守法的职业精神和品德操守,以及理性严谨、兼容并蓄、勇于质疑、敢于打破常规的科学态度和创新精神。四是“非遗文化”素养,包括深谙中国非遗文化的历史渊源、发展脉络、基本走向及其蕴涵的人文精神、道德规范、时代价值和现代表达形式等。

强化人才培养的实践导向,是产教融合的“落脚点”和质量保证体系的“起点”。2017年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》提出要“坚持学中做、做中学,推动形成具有职业教育特色的人才培养模式”[14]。双跨工场将大力引进视觉非遗行业企业“驻场”(设置秘书处、办事处等),建立或参加相关职教集团下的专业组织,加强与学校内外部专业组织间的沟通与联系,努力营构与行业企业联盟、与国内外领军企业联合、与产业园区和开发园区联结、与国际产能合作项目联姻的产学研用创一体化育人实践实训平台“大境”[15],促进实践实训课时占比达到70%以上。建立健全“课证融通”“课赛融通”育人机制,深化“三教”改革,将职业技能资格证书、职业技能大赛等级标准相关内容及要求有机嵌入课堂教学体系,联合相关X证书标准制订单位,校企合作完成校本考证、大赛教材及电子资源开发,打造一批具有高阶性、创新性、挑战性的实操型金课。同时,确保每一位培训师都与视觉非遗文化产业界保持密切联系,在行业企业中担任一定的角色、占有一席之地、有一定的话语权和影响力,派遣校内培训师轮流到相关行业企业中开展挂职研修、影子培训、项目合作、技术攻关等,打造兼具人生导师、职业生涯设计师、课程开发师、教学培训师多重身份的“大师”团队。

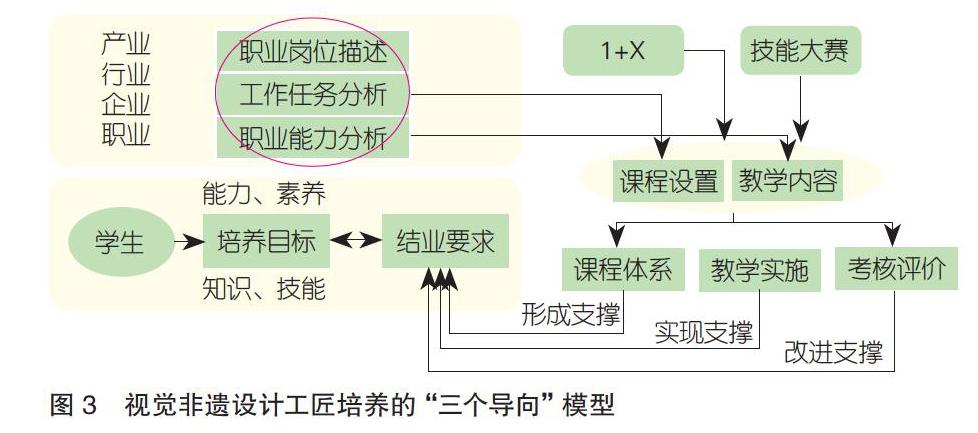

强化人才培养的成果导向,是产教融合的“增长点”和教育产品、服务的“卖点”。鉴于培养目标与结业要求的双向建构关系,课程体系对形成结业要求、教学实施对实现结业要求、考核评价对改进结业要求的支撑作用,双跨工场将积极践行并持续改进以学徒的“学”为中心、以职业能力为本位,以绩效产出为导向的评价模式,形成人才“供给—需求—供给”的内部质量保证体系闭环。根据国家建设“学分银行”和资历框架的有关规定,结合办学实际,制定科学规范的学习成果认定、积累和转换制度,严格结业要求,明确结业标準,严把结业出口关,实施学业预警机制,保障结业要求的达成度,确保学徒结业时完成规定的教学环节和学时学分,坚决杜绝“清考”行为;持续优化教学环节管理与评价,加大学习过程考核和实践技能考核成绩在课程总成绩中的比重,探索多样化的考核评价方法,完善教学督导与反馈改进机制,引导学徒自我管理、自主学习、主动投入,提高学习效率;紧跟产业发展趋势、行业人才需求、技术迭代速度和课程教学改革规划,建立健全行业企业、第三方评价机构等多方参与人才培养方案动态调整及培养实效评价、反馈与改进的体制机制,同时加大学生参与办学评价的力度,见图3。

(二)设置专业群组矩阵、推行中国特色现代学徒制

双跨工场以设置专业群组矩阵作为获取产业链或职业岗位群所需职业知能、资历和素养的科学“译码”与育训“载体”。专业群组矩阵建设的逻辑起点是视觉非遗文化产业,映射物是相关产业链或职业岗位群,它包括三个维度的映射:一是专业群组的长度,映射到产业上就是产业链的长度;二是专业群组的宽度,映射到产业上就是职业岗位群的覆盖范围;三是专业群组的深度,映射到产业或职业岗位上就是技术和工艺的关涉程度[16]。双跨工场紧密对接视觉非遗文化产业链全生命周期发展需求,围绕扩大中高端文化商品及服务,建立健全并优化调整以数字非遗、影像非遗、动漫非遗、非遗策展、非遗景观等为轴心的专业群组矩阵。

双跨工场将探索推行中国特色现代学徒制,汲取并融合学校“应知”教育和企业“应会”教育的天然优势,解决视觉非遗设计工匠培养的机制创设问题。在课程设置上,按照“通识视觉传达设计技能+专业视觉传达设计技能”“工作过程系统化+职业标准+职业技能等级证书”“云计算+物联网+大数据+智能化技术”“非遗文化教育+视觉文化教育+社会关爱教育+人格修养教育”“大国工匠精神+视觉文化素养+非遗文化素养+创新创业本领”的编制思路,开发建设“基础+平台+模块+方向”的梯度型、项目式、情境化、实践导向课程体系,实现学习过程与工作过程对接、学习情境与岗位情境对接。

双跨工场将变革传统专业教研室的教学组织管理方式,重组发展“后行政化”的以名课优师为核心的专家工作室、教学工坊、产业研究所等柔性自洽机构。双跨工场将自主选聘非遗领域的大国工匠、技能大师、非遗传承人、民间知名艺人、企业高级文创人员、产业教授等担任培训师,并帮助他们与视觉非遗文化产业和市场目标群体建立广泛联通的“触角”,引导他们与行业企业密切合作,精准获取高度对称的供需信息。在教学方式方法方面,双跨工场将积极推行认知实习、跟岗实习、顶岗实习等多种实习模式,开发应用新型活页式、工作手册式教材,普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学,精选提炼凸显中国非遗特色的经典元素和标志性符号作为视觉传达设计的素材,并对接未来视觉文化产业变革和视觉传达设计技术进步趋势,与行业企业共同预测职业岗位(群)、分析工作任务、职业能力,及时将新技术、新工艺、新规范等产业先进元素纳入教学标准和教学内容,将口传身授的民族民间非遗技艺汇编统整成科学、规范、系统的专业人才培养方案,确保培养体系与时俱进、人才规格适应社会需求。

(三)营构以“正、匠、融、安、家”为主题的视觉非遗文化育人生态景观

“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”是中华优秀传统文化的思想精华、道德精髓和根本精神所在,集中体现了中华民族的传统核心思想理念,也为新时代中国特色社会主义核心价值观提供了思想源泉和丰厚滋养。因此,双跨工场在践行产教融合、校企合作、工学结合育人的同时,更要注重发挥非遗文化本身即可涵育人才的独特功效,通过建设非遗文化走廊、艺术馆、生活社区、雕塑等视觉景观,努力营构“正、匠、融、安、家”非遗文化育人生态。“正”是指正心笃志、诚实守信、崇德弘毅的人格修养;“匠”是指格物致知、精益求精、自强不息的大国工匠精神;“融”是指融会贯通、包容并蓄、协合万邦的世界公民素养;“安”是指安分守理、笃学敦行、安土乐业的人生境界;“家”是指仁民爱物、修齐治平、立己达人的家国情怀和文化自信。

以“正、匠、融、安、家”为主题的非遗文化景观将中华优秀传统文化中蕴涵的中庸和谐之道、身心平衡之道、内圣外王之道、安身立命之道、五行相生之道通过视觉表征的方式传达出来,以“形”启人、以“影”感人、以“景”化人、以“看”导人,使现代产业文明和传统非遗文化相融合,使天人合一的生命哲学、自强不息的担当精神、和而不同的和谐思想、民唯邦本的民本思想、止于至善的崇高追求融通、聚合成强大的组织文化磁场,并深度内化为双跨工场里所有成员以及政行企校等社会各方参与者的精神原动力、向心力、凝聚力与共同理想信念。

参 考 文 献

[1]教育部课题组.深入学习习近平关于教育的重要论述[M].北京:人民出版社,2019:233-246.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-28(1).

[3]张荣.职业教育传承我国非物质文化遗产研究[J].职业技术教育,2019(7):55-57.

[4]刘晓,徐珍珍.基于现代学徒制的非遗传统手工技艺传承:内在机理与功能价值[J].中国职业技术教育,2017(11):11-17.

[5]周延飞,闫艺康.非物质文化遗产的校园活态传承与“设计工匠”培养[J].文教资料,2019(4):72-73.

[6]周宪.视觉建构、视觉表征与视觉性——视觉文化三个核心概念的考察[J].文学评论,2017(3):17-24.

[7]周宪.视觉文化与社会转型——关于中国问题及其研究范式[J].艺术百家,2012(5):7-12.

[8]王天祥,邹建林,刘壮.文化遗产与视觉文化的交汇:新艺术史的视野[M].重庆:重庆大学出版社,2015:1-6.

[9]马成荣.让“匠心”归来[J].江苏教育,2017(3):1.

[10]李稚田.腾飞的软实力:文化、产业与非遗[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2015:108-126.

[11]乔龙阳,张振中等.关于跨企业培训中心建设的实践与探索[J].职业教育研究,2016(10):67-71.

[12]國务院.关于印发国家职业教育改革实施方案的通知:国发[2019]4号[A/OL].(2019-01-24)[2019-02-13].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201904/t20190404_376701.html.

[13]教育部.关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见:教职成[2019]13号[EB/OL].(2019-06-11)[2019-06-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_953/201906/t20190618_386287.html.

[14]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化教育体制机制改革的意见:中央全面深化改革领导小组第三十五次会议审议通过[A/OL].(2017-09-24)[2020-09-25].www.gov.cn/xinwen/2017-09/24/content_5227267.htm.

[15]单文周.产教融合型企业培育的应然、实然和实践指向[J].当代职业教育,2020(5):21-29.

[16]马成荣,孙杨.“双高计划”视域下职业院校专业结构优化调整的路径与策略[J].职业技术教育,2019(24):13-15.

Abstract It is the mission and social responsibility of modern vocational colleges to use the integration of industry and education as a strategic measure to promote the living inheritance and innovation of Chinas intangible cultural heritage, and to enhance the countrys cultural soft power. To this end, introduce the“Landscape Society-Visual Culture”background context and operating mode, create a mixed-ownership campus“cross-enterprise and cross-school visual intangible heritage design craftsman training workshop”for government investment, market operation, enterprise participation, and college cooperation, innovate the talent training mode of“three connections, three embeddings and six integrations”, build a specialty group matrix that maps the entire life cycle of the visual intangible cultural industry chain, implement a modern apprenticeship system with Chinese characteristics, and construct an ecological landscape of visual intangible cultural heritage with the theme of “personality cultivation, craftsmanship, inclusiveness, peace and prosperity, and patriotism”.

Key words intangible heritage living inheritance and creation; visual culture; integration of industry and education; modern apprenticeship; “cross-enterprise and cross-school workshop”

Author Sun Yang, lecturer of Nantong Vocational University (Nantong 226007); Ma Chengrong, researcher of Nantong Vocational University