校园欺凌自杀与学校责任

——基于日本1989-2018年民事裁判文书的分析

2021-04-14张挺高杨

张挺,高杨

(1.杭州师范大学沈钧儒法学院,浙江杭州 311121;2.中央财经大学学校办公室,北京 100081)

一、引言

在日本,学生欺凌事件层出不穷,更有甚者学生因不堪欺凌行为而选择自杀(以下简称“欺凌自杀”)。校园欺凌成了全社会关注的问题,在法律上也以《欺凌预防对策推进法》的制定为标志,加强了综合治理工作,取得了一定的效果。[1]《欺凌预防对策推进法》明确了学校在校园欺凌防治方面的相关责任,即学校应当通过事前采取预防手段、事中早期发现、事后果断处理等措施干预校园欺凌。本文试图分析日本法院的裁判文书,考察学校是否应当对学生欺凌自杀而承担责任,如承担责任,其依据是什么,应当考虑哪些因素,借此勾勒出日本校园欺凌自杀中学校责任的框架。

本文的研究背景是,在发生校园欺凌自杀的情况下,受害方除了向加害学生及其监护人请求赔偿之外,一些受害学生监护人还会以学校举办者、校长或教师等学校相关人士(以下统称“学校”)为被告,针对学生死亡提起损害赔偿民事诉讼。到目前为止,已形成了不少判例,这些“裁判规范”又反过来对日本的校园欺凌防治工作产生了巨大的影响。同时,相关诉讼由于被媒体广泛报道,对于学校而言更是一种“社会规范”,将深刻影响学校欺凌防治措施的落地和细化。[2]

笔者搜集了日本平成年3 0 年间(1989-2018年)所能找到的全部校园欺凌自杀诉讼的民事裁判文书,在对这些判决书进行全样本分析整理的基础上,归纳学校对校园欺凌自杀承担责任所依据的法律规范的类型。同时,逐一分析判定学校责任成立的构成要件,包括是否存在欺凌行为、侵害法益、过失、因果关系等。最后,总结日本校园欺凌诉讼中认定学校责任的经验。

二、平成年间日本校园欺凌自杀案件的全样本分析

在日本,校园欺凌一直是一个比较严重的社会问题,整个社会也极其重视并采取了一系列措施,但是即便到了2018年,全国被学校识别、发现的欺凌事件仍达到32.3万件,其中事态较为严重的约400件。[3]当然,发展到自杀程度的案件并不多,根据先行文献的研究,2006-2008年,日本校园欺凌自杀事件分别为6件、5件和3件。[4]可见,每年日本校园欺凌自杀的案件大概是个位数,这与笔者搜集判例时得到的结果是一致的。考虑到这些案件大多数又以协商或者调解等方式结案,进入诉讼程序的数目会更少。在日本,涉及欺凌自杀的诉讼大多是受害学生监护人以加害学生及其监护人或者学校为被告,提起的损害赔偿民事诉讼。考虑到本文主要聚焦学校责任,因此排除了仅以加害人及其监护人为被告的情形,笔者搜集了平成30 年间所有可以公开取得的关于校园欺凌自杀中学校责任的民事诉讼裁判文书,共计26件。①笔者按照“校园欺凌”+“自杀”的关键词,以1989年至2018年为时间区间,复合搜索了日本最高法院网站以及日本两大最为主流和权威的商业判例数据库:第一法规数据库、LEX/DB数据库。同时,结合以下两篇文献中的数据进行补缺:吉岡直子.ⅩⅣ(xii)(X)裁判[J].西南学院大学人間科学論集,2014(2):209-211、熊丸光男.ⅩⅣ(xii)(X)自殺事件と学校·教師 : 愛知私立女子高生ⅩⅣ(xii)(X)自殺事件判決にxiiiⅩⅣて[J].帝京大学教育学部紀要,2014(1):135-139。另外,之所以选取平成年间作为研究区间,还有个原因是在1990年之前,几乎没有关于欺凌自杀的诉讼存在,在公开出版物上的判例仅见一例而已。[5]

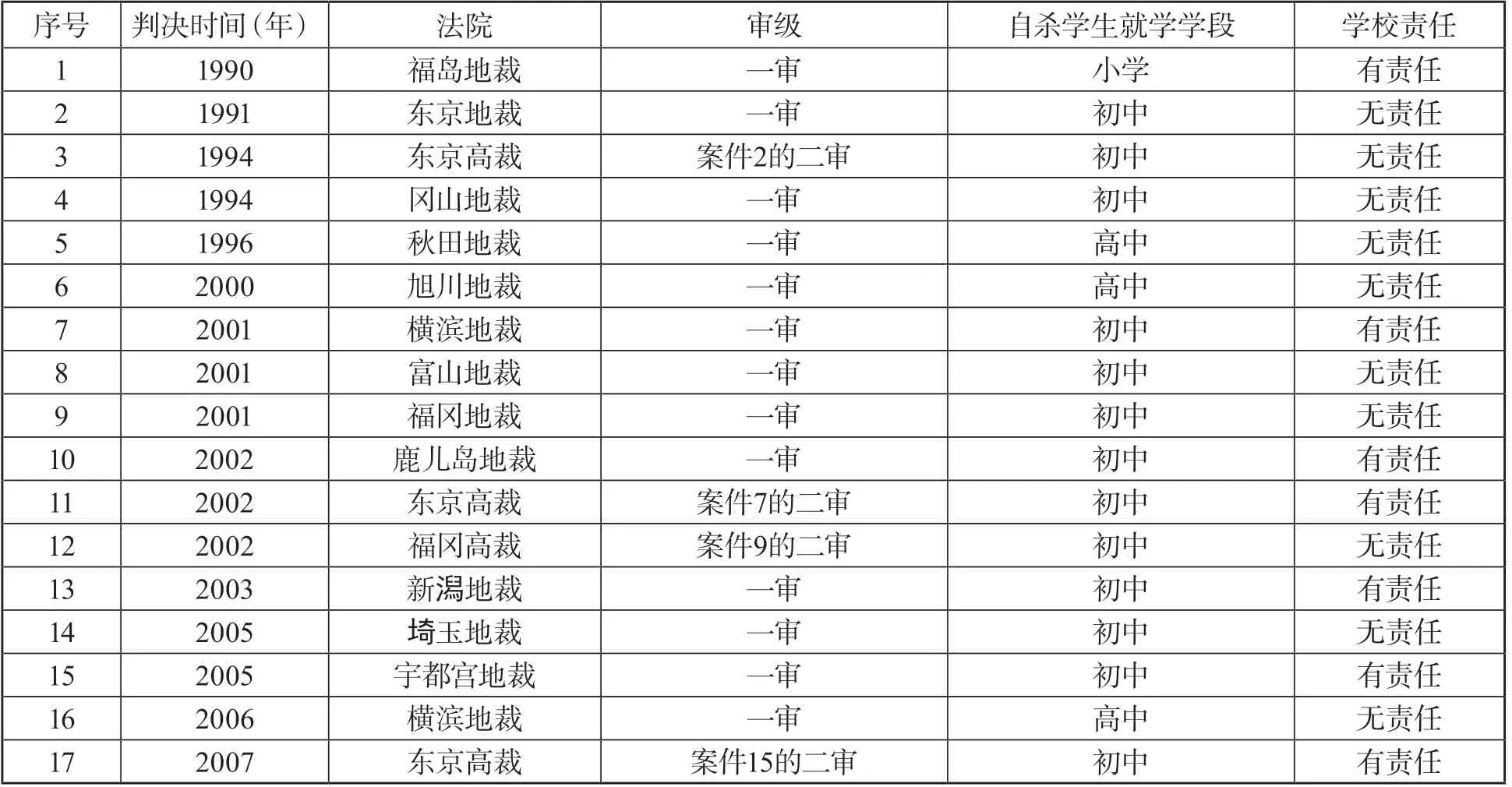

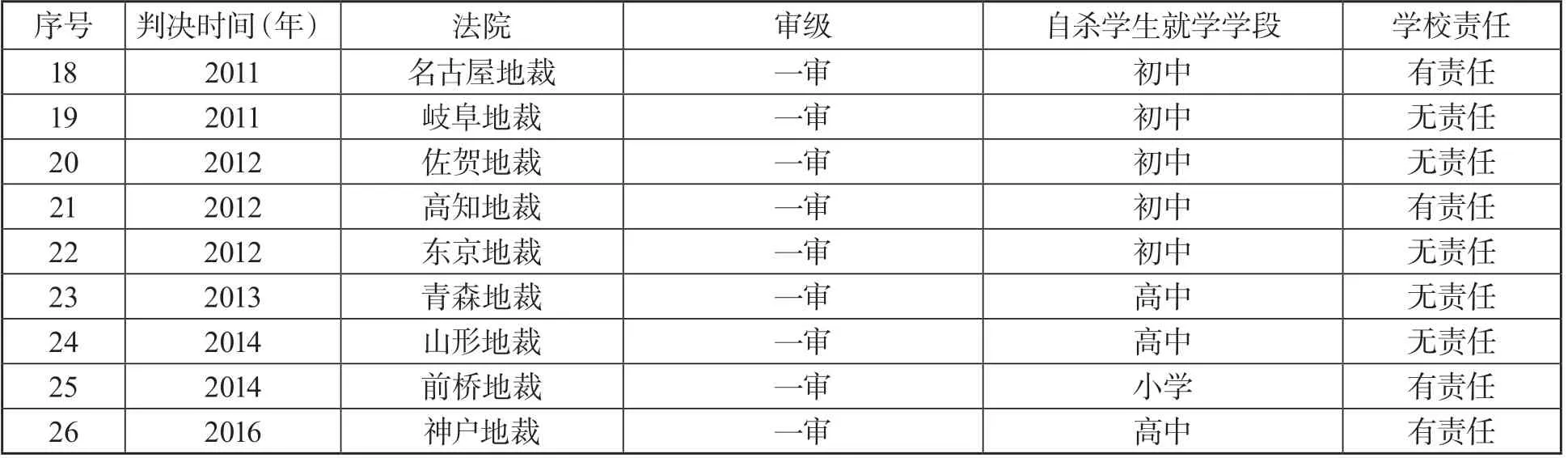

从搜集到的26 个欺凌自杀民事诉讼可以发现,日本相关诉讼的发生地域较为广泛,涉及了大多数地方行政区域。而且数目比较稳定,每年日本法院会作出一两个欺凌自杀民事诉讼的判决。具体来看,日本校园欺凌自杀诉讼判决的轮廓“素描”如表1所示。

表1 日本校园欺凌自杀民事损害赔偿诉讼状况

(续表1)

第一,从案件审级来看,一审案件22个,二审案件4个。相对而言,审级低的判例占到大多数,且到目前为止日本最高法院还没有对学生欺凌自杀案件作出过实质判断的判决,可见审判层次相对较低。第二,从学校性质来看,26件案件中发生在公立学校的数目是21个(4个二审案件合并计算),私立学校仅为1个,即绝大部分案件发生在公立学校。第三,从自杀学生就学学段来看(除去二审重复计算),小学生自杀案件2个(占9.1%),初中生自杀案件14个(占63.6%),高中生自杀案件6个(27.3%)。可以发现,初中生占比明显更高,这与初中生自我意识觉醒而又心智尚未发育完全的阶段特征比较吻合。第四,从案情认定责任来看,法院认定学校需要对学生自杀承担责任的案件10 个(38.5%),认为学校对学生自杀不需要承担责任的案件16个(占61.5%)。可见,认定学校对学生欺凌自杀承担责任的判例并不占主流。即便在认定学校承担责任的案件中,相当比例的案件中通过过失相抵,学校仅需承担因难以阻止欺凌而致使自杀学生的肉体、精神上的痛苦的赔偿责任,而且赔偿额度也较低。

三、学校责任的规范依据

学校对学生欺凌自杀承担民事责任的法律依据有哪些,这是所有判例首先必须解决的问题。这些依据可以分为学校义务规定和学校责任规定,前者是关于学校对欺凌的防治义务的法律依据,后者则是欺凌事件发生后学校承担责任的规范依据。

(一)学校防治欺凌义务规定

《欺凌预防对策推进法》对学校在校园欺凌防治工作中的义务概括如下:学校举办者根据该法的基本理念,必须采取预防欺凌所必要的措施(第7条)。学校以及学校的教职员工有义务在全体师生中采取预防和早期发现欺凌的措施,且在察觉到当该校学生可能受到欺凌时,应恰当且迅速地加以应对(第8条)。同时,为了使得欺凌防治义务具体化,该法规定学校有义务培养在校学生的道德情操以及沟通能力,开展道德教育和实践活动,以防止校园欺凌的发生。同时学校需要深刻认识各方协同配合应对校园欺凌的重要性和必要性(第15条),并详细规定了早期发现欺凌行为的相关措施,包括对学生进行调查以及与监护人的协商机制(第16条)。一旦发生重大校园欺凌事态,学校应当迅速成立相应组织,采取合适方法调查与该重大事态有关的事实及其关系(第28条)。

应当说日本法律关于学校承担欺凌防治义务的规定是明确且具体的,学校对学生欺凌自杀同样存在相关预防义务。尤其是导致自杀的校园欺凌一般是较为严重的事态,学校应当保证学生生命、身体等安全,即学校天然负有保障学生安全的义务。

(二)学校承担民事责任的依据

法院认定学校承担民事责任不能仅仅依靠《欺凌预防对策推进法》的相关规定,必须寻求民事责任法上的请求权基础。在日本校园欺凌自杀损害赔偿诉讼中,原告请求损害赔偿的依据类型大致可以分为《国家赔偿法》第1条第1款(国家赔偿责任)、《民法》第715条第1款(使用人的侵权责任)和债务不履行(就学合同责任)。

首先,在上述26个判例中引用《国家赔偿法》第1条第1款(国家赔偿责任)的案例最多,其中单独援用《国家赔偿法》第1条第1款的案例10个,还有同时援用《国家赔偿法》第1条第1款与《民法》第715条第1款的案例3个,同时援用《国家赔偿法》第1条与债务不履行的案例9个,总计达到24个,可以说国家赔偿责任占到了绝对主流。

日本《国家赔偿法》第1条第1款规定,行使国家或者公共团体公权力的公务员,由于故意或者过失就其履行职务违法给他人造成损害的,由国家或者公共团体承担赔偿责任。这里需要说明的有两点,第一,在日本,公立学校的举办者一般为各级地方政府(教育委员会),而且公立学校的教师和校长定位为国家公务人员,法律责任上按照公务员对待。由于26个判例中本来公立学校占到绝大多数,因此大多数法院依照《国家赔偿法》认定学校责任是合理的。第二,在学校因不作为导致学生自杀从而承担损害赔偿责任的情况下,此时国家赔偿责任与侵权责任的构成要件上并无本质区别,依然需要考虑侵权行为、过失、违法性等要件[6],所以同时援用《民法》与《国家赔偿法》也没有问题。

其次,援用《民法》第715条使用人责任(侵权责任)作为责任依据的类型。日本《民法》第715条第1 款规定:“为某事业使用他人的人,对于被使用人在其事业的执行中对第三人造成的损害,负赔偿责任。但使用人对于被用人的选任及其事业执行的监督已尽相当的注意,或者即使尽到相当的注意,损害仍不免发生时,不在此限。”这是学校作为雇用者,对于教师过失造成学生欺凌自杀承担的使用人责任,是一种典型的侵权责任(学校是代位责任者)。判例中以《民法》第715条第1款为依据请求赔偿的案例不多,而且往往与国家赔偿法一并援用。虽然该条依据在26 个校园欺凌自杀诉讼判例中所占比例不高,但是如果学校是私立学校而不能援用《国家赔偿法》请求学校承担责任时,那么此时依据《民法》第715条使用人责任请求学校承担责任就显得更有意义了。

最后,援用债务不履行规定(合同责任)作为责任依据的类型。除了上述同时援用《国家赔偿法》和债务履行的9个案例,还有2个案件单独援用了债务不履行的规定。具体来说,学校与学生之间存在就学合同,作为合同的附随义务,学校有义务保证学生的生命、身体等安全。

四、学校责任的构成要件

虽然学校对学生欺凌自杀负有安全保障义务,但是学校承担民事责任需要符合责任成立的构成要件。在日本校园欺凌自杀诉讼中,学校民事责任的成立要件包括行为违法性、侵害法益、存在过失以及因果关系四个方面。下文从判例中对这四大要件的判断出发,逐一分析诉讼中的相关争论点。根据这些构成要件,也能就校园欺凌防治工作提炼出更加具体且可操作的“司法建议”。

(一)违法性判断

1.违法性的意义

违法性判断,即法院需要认定欺凌行为是否存在以及是否严重。在大多数判例中,如果法院认定不存在欺凌,或者欺凌危害性不强,那便不会再去认定其他要件是否符合而是直接否定学校责任。按照日本文部科学省的定义,欺凌指的是“处于一定人际关系的学生由于受到心理上、物理上的攻击而感到精神痛苦,而场所不问学校内外”。《欺凌预防对策推进法》第2条也明确规定了欺凌的定义:“在该‘儿童等’所在学校,由与该‘儿童等’有一定关系的人实施的,对该‘儿童等’产生心理的或者物理的影响,并使得被欺凌儿童等感到身体痛苦的行为,包括通过网络实施的欺凌行为。”但是,文部科学省以及《欺凌预防对策推进法》的定义是相对比较宽泛的,并不是说只要存在欺凌行为,学校就需要承担民事责任。在有些诉讼中,虽然加害学生的行为可能构成欺凌行为,但法院并没有认定学校承担民事法律责任,[7]而是要求欺凌行为达到一定的严重程度。

实际上,即便是在明显存在欺凌可能性的自杀案件中,比如在上述26个案例中一共有5个这样的案例,法院最终认为并不存在欺凌行为,或者欺凌行为只是恶作剧、粗口等程度较轻的行为。从构成要件上来说,只要法院认定不存在欺凌行为或者欺凌行为没有达到严重程度,那么就难以满足违法性要件,因而会判定学校无须承担责任。但是,也有学者对“只要否定欺凌行为违法性,那么学校便没有违反安全保障义务”的观点提出了批判。其认为,在校园欺凌防治工作中,学校的责任并不是对“违法行为”的防守,而是应当以创造安全的学校为目标,构建欺凌防治体系,应当基于此进行恰当的教育。[8]

2.判断考虑要素

法院在认定欺凌行为是否存在以及严重性如何之时,主要考虑行为恶劣性要素、欺凌本身重大性要素以及其他重大性要素。

行为恶劣性要素主要考虑以下要素:①恐吓、胁迫、暴力乃至伤害行为的程度以及影响程度;②是否含有对身体的有形暴力;③是否含有否定人格和尊严的言行(含绰号、恶作剧、恶言等);④加害学生的人数(或者公众场合欺凌)。关于欺凌本身的重大性要素,主要考察:⑤欺凌行为的持续性(是一个月以内还是一个学期、两个学期、一学年以上);⑥执拗性、频繁程度等因素。关于其他重大性要素,在诉讼中法院主要考虑:⑦教师的态度与干预;⑧受害学生的情况(个人性格、身体特征、因欺凌缺课的时间);⑨是否出现精神上的问题;⑩是否存在自杀未遂或自残等行为;是否有朋友及其咨询情况;学校和家庭的应对;欺凌的间歇时间及其持续时间长度等因素。

3.判断方法

关于欺凌行为的判断方法(判断基准),日本的司法实务界提出,欺凌的严重程度应当综合考虑上述①至⑩的加重要素和至的减轻要素。这种综合判断的客观方法,需要分析这些考虑要素对学生的身体、心理的影响,然后将这些要素进行量化并进行加算或减算,欺凌持续时间长短按照一定比例计算,并将结果分为“忍受限度内”“轻度”“中度”“强度”和“最强度”。[9]这种客观的判断基准成为日本校园欺凌程度判断的重要方法,还可以杜绝以欺凌行为的多样性且复杂等为“借口”而寻求免责的做法。

(二)侵害法益

根据日本《民法》第709条(一般侵权责任的依据),欺凌自杀诉讼中认定学校承担责任的第二个要件是学校的作为或者不作为是否侵害了受害人的法益,这里的法益显然是受害学生的生命健康权益。对于学生生命健康权益的理解,根据法理学说和判例可以分为两种观点。

一种是人格性利益说。该观点认为“严重欺凌”对学生造成身体上、精神上的痛苦,即这是对该学生的“人格性利益”的侵害。对此,学校过失(违反安全保障义务)的对象是学校应当采取措施预见、防止该欺凌造成的人格性利益侵害。该说认为,因欺凌自杀是极其罕见的特例,本人以外的他人难以预见自杀。由于不存在预见可能性,也就不会再判断过失、因果关系等其他要件,实质上也就关上了自杀受害人从学校层面获得救济的大门。因此,法理上对此多有批判,认为欺凌导致自杀的“通常性”不应当仅仅从概率上来认定,而应认定欺凌行为危害生命权益具有现实可能性即可。[10]

与此相对,另一种观点生命侵害说认为,“严重欺凌”对特定的受害学生造成了心理负担等伤害,这种负担积累可能导致自杀等严重后果,侵害该学生的生命法益,而不仅仅是“人格性利益”。因此,学校过失(违反安全保障义务)的对象为:学校违反了应当采取措施预见和防止欺凌自杀的义务。由于站在生命侵害说立场上高度重视生命利益,所以该学说认为学校应当尽最大可能采取措施防止自杀出现,因此也就提高了学校的义务,从而更有利于受害人利益的保护。

(三)违反安全保障义务

认定学校责任的第三个要件是学校对于学生欺凌自杀存在过失,体现在违反保障学生生命、身体等安全的义务,即违反所谓安全保障义务。在校园欺凌自杀诉讼中,追究学校责任的前提是学校违反安全保障义务,而法院认为违反安全保障义务的前提是学校有可能预见学生自杀的结果,即存在预见可能性。过失要件尤其是预见可能性问题是校园欺凌自杀诉讼中最大的争论点,也是认定学校责任的决定性因素。

1.安全保障义务的认定

安全保障义务并非日本法明文规定,而是由日本最高法院判决在内的一系列的判例所确立起来的。[11]关于学校安全保障义务的内容,各诉讼案例中虽略有差异,但是大致包含以下具体内容:保护受害学生的义务;掌握欺凌事件整体状况的义务(包括以当事人和周边学生为对象听取调查的情况);集体性防止义务(包括在全体学生中进行宣传、指导);观察事件经过的义务;与学生监护人协作的义务以及必要情况下与外部机关协作的义务。在欺凌诉讼中,学校的安全保障义务本身是没有疑问的。由于学校越来越重视校园欺凌防治的制度和组织建设,在判例中学校被认定违反安全保障义务的情况也不断减少。

关于安全保障义务的主体,在判例中,虽然多出现“教师”或者“校长”等,但实际上不仅限于教师个体,而是包括学校组织在内的整体都有义务确保学生的安全。如上文所述,适用《国家赔偿法》的前提是作为公务员的教师存在过失,如果教师对学生自杀没有违反安全保障义务的话,那么也可能否定学校责任。对此,学界多有批判,认为可以参考企业责任(代位责任),即便教师个人不存在过失,只要学校本身存在过失,也可以追及学校的责任。[12]实际上,在不少案例中,正是采取了教师个人的过失与学校举办者的责任相关联,从而扩大了对受害人保护。

2.预见可能性的对象

在过失判断中,以预见可能性和结果回避义务为基础构成了判断的框架,其中结果回避义务又以预见自杀可能性为前提。实际上,在绝大多数案件中,法院对于预见可能性的判断都是判决的关键。在否定学校责任的判例中,几乎也都是以没有预见可能性为理由的。上述26个判例中,总共有16个案例的学校不需要承担责任,除去5个被认定不存在严重欺凌行为的案件,在剩余的11个否定责任的案例中,有10个案例法院都是以不存在预见可能性为由而否定学校责任。因此,针对诉讼中预见可能性的相关研究具有重要意义。

那么,现实中学校到底对于学生欺凌自杀有无预见可能性?在早期,判例中比较主流的观点是具体预见可能性必要说,认为只有在学校对于自杀存在具体的、明确的预见可能性的情况下,才可以认定学校有责任。如上文所述,每年校园欺凌自杀的数目在个位数,相比每年几百件比较严重的校园欺凌事件,这个比例是极低的。判例的主流观点认为,欺凌自杀是极其罕见的特殊情况,学校对于学生自杀不存在具体的预见可能性。除非存在学生表明自杀等特殊情况,一般来说学校难以预测学生自杀。

但是,此后随着欺凌自杀逐渐成为整个社会关注的问题,新闻媒体常年大幅报道,相关专门立法以及文件不断制定,根据日本文部省以及总理府的调查,教育界普遍认识到学生欺凌自杀的可能性,也就是说教育界对于欺凌自杀的可能性已经存在一定的共识了。从社会观念上来说,欺凌自杀也已经不是“意外”了。由此,就产生了预见可能性缓和说,即学校预见学生欺凌自杀并不要求存在具体的可能性,而是一种概括性的可能性。预见可能性缓和说逐渐成了判例上的通说,理由如下。第一,近年来校园欺凌自杀并不是传统的“暴力型”,而更多的是“人格否定型”,如果没有达到暴力型,理论上学校难以具体预见自杀,这实际上等于拒绝了受害学生的救济。第二,要证明学生“想要自杀的念头”是极其困难的,周边人几乎都难以阻止自杀。第三,由于欺凌自杀的可能性已经成为社会观念上的共识,因此学校不能以实际发生比例极低而否定其可能性,更不能不采取措施,对其放置不管,导致自杀风险的现实化。

从上可知,随着相关立法和社会观念的变化,学校对欺凌自杀的预见可能性也逐渐从具体预见自杀的可能性转化到基于对学生身心健康保护的高度责任,即便没有预见到死亡结果,只要预见到重大危害即可。学校应当在抽象危险阶段预测到这一点,从而采取避免措施。[13]

(四)因果关系的证明

日本侵权责任法上的因果关系包含责任成立要件的因果关系(事实因果关系)和赔偿范围的因果关系。校园欺凌自杀诉讼中主要的争论点是“相当因果关系”,即在认定过失行为与结果发生(侵害权益)之间存在因果关系,让学校对结果的发生承担法律责任时需要进行价值判断,即需要存在相当因果关系。在相当因果关系判断时,除了成立事实上的因果关系,还需要证明“相当性”。在欺凌自杀诉讼中,判例并不要求该过失行为导致死亡结果是“通常”(从统计上来说存在高度的概率)会发生的,因而有不少学说认为过失(预见可能性)与相当因果关系的判断可以一体化进行。[14]也就是说如果学校对于欺凌自杀不存在预见可能性,便不承认因果关系的存在。

那么在校园欺凌自杀诉讼中,法院如何认定“因果关系”要件?通说认为,诉讼上的因果关系并不是不容一点疑问的自然科学证明,而是根据经验综合考虑所有证据,证明特定事实将导致特定结果,两者之间存在高度盖然性。[15]在司法实务中,这种高度盖然性的证明又需要细分为证明以下事项,即由于该欺凌的存在导致该学生自杀,以及推翻被告提出的学生自杀的其他原因的主张与证据。

五、学校责任的合理边界

通过对日本校园欺凌自杀的26 个裁判文书的分析,本文大致勾勒出了日本司法实务对学校责任的态度。判例中既包括法院作出相关判决的规范依据,也明确了认定学校责任时应当考虑的要件以及判断方法。除了法律制度的完善,判例对校园欺凌防治的体系构建还具有重要的规范意义。

第一,学校对于校园欺凌的责任并不是固定不变的,而是随着立法的推进和社会认知的变化而逐渐深化的。比如在早期,日本还没有专项立法,社会对校园欺凌的危害性认知有限,此时法院认定学校责任更倾向于按照传统的国家赔偿法以及民法的相关规定,没有针对校园欺凌进行差异化认定。而到了平成年间,随着《欺凌预防对策推进法》以及相关政策文件的制定和完善,整个社会持续高度关注校园欺凌问题,此时学校的防治义务也变得更加具体,责任的要求也就更加严格,渐渐发展出符合校园欺凌特点的责任判断要件。可以说,完善专门立法和校园欺凌危害的“周知化”是强化学校责任之前提。

第二,学校对学生欺凌自杀承担责任需要同时满足违法性、权益侵害、过失和因果关系这四项责任构成要件,其核心在于学校对于学生有保障其生命、身体、精神健康的安全保障义务,而学校违反安全保障义务的前提是对学生自杀存在预见的可能性。为了防止学校安全保障义务的表面化、形式化,一方面法律要求学校应当加强学生欺凌教育、建立防治机构、加强定期欺凌调查,另一方面在司法实践中法院大幅提高了学校预见欺凌自杀的要求,即只要学校认识到欺凌严重性,则无须预见到自杀,也可以认定学校对于欺凌自杀具有预见可能性。

第三,学校对欺凌自杀的责任并不是无限的,对自杀的预见能力也是有边界的。从裁判结果上来说,日本法院认定学校需要对欺凌自杀承担责任的比例在1/3 以下。正如有日本学者所指出的,对学校要求的责任如果超越其能力边界,将会产生副作用,学校以及教师对在调查欺凌时缺乏对学生成长视角下的教育,相反可能发生不利于校园欺凌防治工作的极端问题。[16]总而言之,对于欺凌问题,教育层面的应对与法律层面的应对应当保持平衡,从而确立以教育专家和法律专家的专业知识为背景的合理的欺凌防治体制。