MRI在高级别脑胶质瘤放射治疗中的临床疗效分析

2021-04-07周常锋马爽房建南

周常锋 马爽 房建南

脑胶质瘤是一种十分常见的神经外科疾病,具有高发病率、高复发率、高死亡率等特点,主要因大脑与脊髓胶质细胞癌变所致[1],通过查阅相关的临床资料显示,脑胶质瘤的发生率约占颅内肿瘤发病率的35.2%-61.0%,将会严重影响机体健康,需要及时有效的治疗[2],目前临床中多使用放射方式进行治疗[3],虽然能够获得良好的效果,但由于缺少有效的检测技术条件,无法对患者的治疗情况进行检测,从而无法为医生提供准确的检测结果[4]。在目前的技术条件下,MRI 成为临床中常用的检测方式,能够获得良好的检测效果[5]。

1 临床资料

1.1 一般资料 回顾性分析2012 年2 月到2020年7 月到我院进行治疗的高级别脑胶质瘤患者,共90 例,男女各46 例与44 例,年龄为39-61 岁,平均年龄为(50.1±4.9)岁。本研究获得医院伦理委员会同意。纳入标准:(1)经临床诊断均为高级别脑胶质瘤;(2)所有患者均表现出恶心呕吐与记忆力下降等临床症状;(3)均获得家属的完全同意。排除标准:(1)患有其他颅内肿瘤疾病;(2)未具有完整的临床病理资料。

1.2 方法 本研究选择SignaHDe 1.5T 扫描仪,患者进入检查室后辅助其采取仰卧体位,选择横断位T1WI 作为扫描序列,TR 与TE 的设定值分别为500 ms 与14 ms,激发角度的设定值为80°,扩散加权成像序列设置为呈自旋回波或平面回波成像,液体衰减反转恢复序列冠状位成像的TR 与TE 的设定值分别为4.9 ms 与2 ms。平扫过后使患者实施T1WI 增强扫描。在进行增强扫描前需要经肘静脉为患者注射0.1 mmol/kg 的扎喷酸葡胺,注射速度控制为2 ml/s,之后使用20 ml 生理盐水进行冲管。对患者采取放射治疗,并且在治疗过后使用MRI 对患者进行检测扫描。整个过程均由同一名检测人员完成检测,然而由2 名由专业医师完成对图像的解读与对患者的预后情况判断工作。

1.3 观察指标 (1)MRI 检测后脑胶质瘤的类型、特征情况。(2)患者治疗后的MRI 扫描图像结果情况。

2 结 果

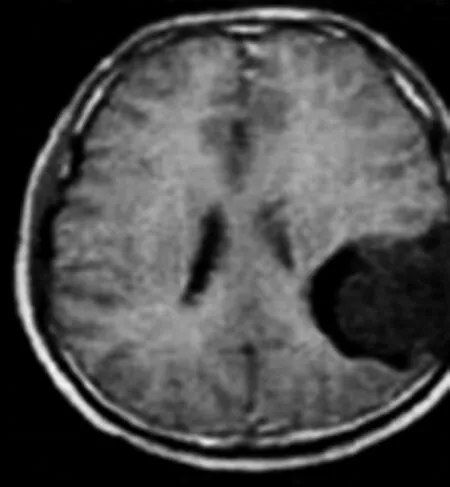

2.1 MRI 检测后脑胶质瘤的类型、特征情况经MRI 检测后发现,在90 例患者中,58 例患者为星形细胞瘤,占比64.44%,16 例患者为少突胶质瘤,占比17.78%,10 例患者为室管膜肿瘤,占比17.24%,6 例患者为脉络丛乳头状瘤,占比6.67%。55 例患者为Ⅲ级,占比61.11%,35 例患者为Ⅳ级,占比38.89%。在58 例星形细胞瘤患者中,弥漫型星形细胞瘤患者共30 例(如图1 所示),占比51.72%,其中18 例患者的MRI 图像特征表现如下:T1WI 与T2WI 分别呈现为低信号与高信号的分布特点,肿瘤病灶周围出现显著的水肿症状,其中4 例患者的MRI 图像特点为薄壁环状强化;12例患者的MRI 图像特征表现如下:T1WI 与T2WI分别呈现为等低信号分布与等高信号分布特点,肿瘤病灶周围未存在显著的水肿症状,进行增强扫描后,7 例患者未出现强化情况,占比58.33%,3 例患者的增强扫描结果呈现出不均匀斑点、片状轻中度强化情况,占比25.00%,2 例患者的增强扫描结果呈现出斑片状呈明显强化情况,占比16.67%。

在10 例室管膜肿瘤患者中,MRI 图像特征表现如下:T1WI 与T2WI 分别呈现为低信号分布与高信号分布特点,之后实施MRI 增强扫描,病灶未表现出显著的强化特点。

在6 例脉络丛乳头状瘤患者中,MRI 图像特征表现如下:T1WI 与T2WI 均表现为分叶状信号;之后对患者进行进行MRI 增强扫描,扫描结果提示患者的病灶呈现出明显的强化特点。

图1 弥漫型星形细胞瘤在

2.2 患者治疗后的MRI 扫描图像结果情况 临床中使用放射疗法对患者实施治疗,治疗过后再次对患者实施MRI 检测,结果显示70 例患者的扫描检测图像呈现出反应性强化特点,占比77.78%,其中46 例患者在治疗后3 d 的检测图像出现强化,占比65.71%;15 例患者在治疗2 周内的检测图像出现强化,占比21.43%;9 例患者在治疗3 个月后的检测图像出现强化,占比12.86%,其MRI 图像特征均呈现出均匀环状或片状强化的特点,并且未检测出结节与肿块情况,在治疗后1 年内呈现出反应性强化的患者均恢复正常情况。6 例患者存在残余肿瘤情况,占比6.67%,其扫描检测图像不规则型分布,部分患者存在节及肿块。14 例患者的病灶复发,占比15.56%,患者的MRI 图像多呈现出病灶呈不规则型分布特点,同时部分患者出现节、肿块与少数新病灶,经过放射治疗后获得缓解。

3 讨 论

通过临床分析可知,脑胶质瘤的病理特征类似于其他的恶性肿瘤疾病,但与正常的脑组织血管的临床特点则存在较大的差异,通过临床分析显示,基底膜结构不完整与高通透性是脑胶质瘤的典型临床特征[6]。根据文献报道显示,弥漫性是早期的脑胶质瘤的主要临床特点,并且患者未出现严重的的神经功能受损情况,因而未出现典型的不良反应;然而若未予以及时有效的重视,则神经功能损伤程度也将不断严重,进而将会对患者造成严重的不良影响[7]。为有效的缓解患者的不良症状,则需要对其采取及时有效的治疗。在目前的医疗技术水平下,临床中主要使用放射的方式进行治疗。然而由于脑胶质瘤具有不同的表现类型,因而需要依据患者的实际特点予以针对性的治疗,为明确患者的临床疾病类型,则需要予以有效的检测;同时为明确放射治疗效果,仍然需要对其予以良好的检测。

X 线或CT 是以往常用的检测方式,但会产生较大的辐射伤害,并且会受到外界不良因素的干扰,从而导致检测结果存在较大的误差[8]。目前MRI 是临床中主要使用的检测方式。通过实践可知,MRI 具有较高的分辨率,并且检测过程简便;同时将不会受到外界因素的较大干扰。

放射方式是治疗脑胶质瘤的常用方式,能够使患者获得良好的效果,然而由于该疾病较为复杂,为明确患者的治疗情况,对其预后进行良好的判断,则在治疗过后需要使用MRI 进行检测,以便能够有效的明确病灶的切除情况及是否出现反应性强化现象。