2010-2019 年广州及周边地区毒蛇伤流行病学分析

2021-04-07杨展正张作鹏岑青燕曹赞锋邓启科梁子敬曾量波刘荣梁庆

杨展正 张作鹏* 岑青燕 曹赞锋 邓启科 梁子敬 曾量波 刘荣 梁庆

蛇伤是世界卫生组织长期致力于降低死亡率和致残率却被大众忽视的热带疾病之一,特别是东南亚发展中国家。我国有210 多种蛇,其中毒蛇60 余种,剧毒类有10 余种[1]。目前,我国仅有五种特异性抗蛇毒血清,因此,毒蛇伤的预防及综合救治显得尤为重要。广州医科大学附属第一医院急诊科作为广东省毒蛇伤救治中心,长期收治广州及其周边地区各类蛇伤患者。为总结毒蛇伤在广州及其周边地区的流行病学特征,为蛇伤事件预警和防治提供科学依据,本文回顾性分析2010 年1 月-2019 年12 月广州医科大学附属第一医院收治的蛇伤患者的临床资料,现报告如下。

1 临床资料

1.1 资料来源及收集 (1)纳入标准:依据《2018年中国蛇伤救治专家共识》诊断标准明确为蛇伤并通过辨认携带打死的蛇体及(或)手机照片,或由伤者对照蛇种图谱明确致伤蛇种,同时根据蛇伤临床严重度简易评估表进行严重程度判断[1,2]。不能明确致伤蛇种时依据《2018 年中国蛇伤救治专家共识》分为毒蛇与无毒蛇[1]。(2)排除标准:非蛇伤及疑似蛇伤。以2010 年1 月1 日-2019 年12 月31 日广州医科大学附属第一医院急诊科(广东省毒蛇伤救治中心)收治的符合研究要求患者的临床资料,包括:性别、年龄、蛇伤时间、地区、职业、致伤部位、致伤时所处状态或环境、伤后就诊时间、伤后症状、蛇伤严重度、各蛇种平均在院时间、平均医疗费用等。

1.2 统计学方法 采用SPSS 22.0 软件及Excel 2016 对数据进行分析,计数资料以(%)表示。不同就诊时间的临床严重程度构成比的差异性分析采用卡方检验,不满足正态分布的资料采用非参数检验(Kruskal-Wallis 检验),以P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结 果

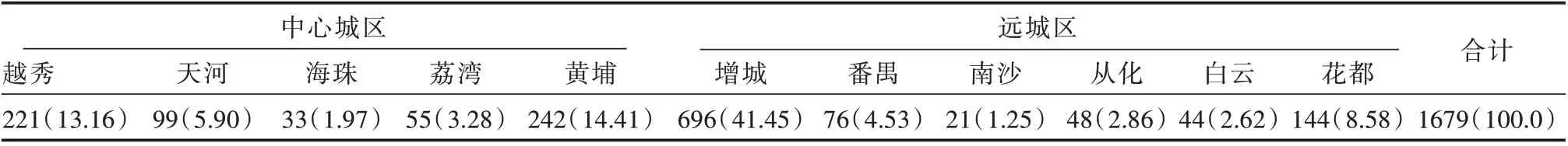

2.1 2010-2019 年广州医科大学附属第一医院收治的蛇伤区域分布 蛇伤事件主要来自珠三角地区,占86.82%;广州市内蛇伤事件多发于远城区,增城区占41.45%;中心城区蛇伤主要来自越秀区和黄埔区。详见表1,表2。

表1 2010-2019 年广州医科大学附属第一医院收治的蛇伤地区分布(例)

表2 2010-2019 年广州医科大学附属第一医院收治的广州市各区蛇咬伤分布情况[例(%)]

2.2 年龄及性别分布 伤者年龄分布:0-9 岁44例(1.51%),10-19 岁136 例(4.66%),20-29 岁325例(10.96%),30-39 岁333 例(11.40%),40-49 岁658 例(22.53%),50-59 岁700 例(23.97%),60-69岁533 例(18.25%),70-79 岁160 例(5.48%),80-89 岁29 例(0.99%),90-99 岁2 例(0.07%),40-69岁占64.76%。男女比例为2.28:1,男性占69.49%。

2.3 蛇伤月份分布 1 月34 例(1.16%),2 月10例(0.34%),3 月60 例(2.05%),4 月133 例(4.55%),5 月222 例(7.60%),6 月334 例(11.44%),7 月395 例(13.53%),8 月476 例(16.30%),9 月691 例(23.66%),10 月390 例(13.34%),11 月143 例(4.90%),12 月32 例(1.10%)。以夏秋季为多;从4-9 月,蛇伤事件逐渐递增,9 月达高峰,占23.66%。

2.4 蛇伤患者职业分布及致伤时所处状态 职业依次是:农民768 例(26.30%),自由职业者544(18.63%),个体户438 例(15.00%),蛇工354 例(12.12%),无职业306例(10.48%),学龄前儿童及学生122 例(4.18%),绿化工人69 例(2.36%),教师10例(0.34%),医护人员9 例(0.31%),未提供300 例(10.27%)。致伤所处状态或环境依次是:山上或田间劳作732 例(26.10%),家/公司/工厂/小区/公园598例(20.48%),路边行走546例(18.70%),在树林/草地339 例(11.16%),河边279 例(9.55%),抓蛇时189例(6.47%),杀蛇时103例(3.53%),绿化带69例(2.36%),蛇 养 殖 场18 例(0.62%),医 院9 例(0.31%),学校8例(0.27%)。

2.5 受伤部位分布 四肢为主,其中下肢1493 例(51.13%),上肢1197例(40.99%)。下肢受伤部位分布:脚趾686例(45.95%),脚踝310例(20.76%),脚背269 例(18.02%),小腿118 例(7.90%),脚跟101 例(6.76%),脚掌9例(0.60%)。上肢受伤部位分布:手指913 例(76.44%),手背110 例(9.24%),手掌78 例(6.53%),前臂66例(5.49%),手腕36例(2.29%)。

2.6 致伤蛇种分布 已知毒蛇1704 例(58.36%),不明毒蛇994 例(34.04%);不明无毒蛇192 例(6.58%),无毒蛇30例(1.03%)。已知毒蛇依次是竹叶青蛇1283 例(43.94%)、眼镜蛇238 例(8.15%)、蝰蛇72 例(2.47%)、银环蛇49 例(1.68%)、烙铁头蛇30 例(1.03%)、蝮蛇28 例(0.96%)、红勃颈槽蛇4 例(0.14%)。已知无毒蛇依次是水蛇17 例(0.58%)、乌梢蛇8 例(0.27%)、猪鼻蛇5 例(0.17%)。

2.7 蛇伤后临床表现及院前处理 蛇伤后最常见的症状是牙痕2541 例(87.04%)、肿胀1881 例(64.43%)、疼痛1859 例(63.69%)、瘀斑508 例(17.41%)、伤口出血248 例(8.51%)、水疱和伤口坏死各184例(6.30%)、恶心呕吐151例(5.20%)、头痛/头晕/目眩129 例(4.45%)、乏力75 例(2.60%)、胸闷气促和腹痛腹泻各64 例(2.21%)、肌肉疼痛43 例(1.50%)、血便/血尿/少尿32 例(1.10%)、皮肤/牙龈出血和神志淡漠/昏迷及视物模糊各21 例(0.75%)、发热和咯血各10例例(0.35%)。伤后院前处理方式依次是挤和(或)吸毒液779 例(26.69%)、结扎伤口近心端660 例(22.60%)、冲洗伤口519 例(17.77%)、外用敷药216 例(7.40%)、切开伤口151 例(5.17%)、内服蛇药119例(4.08%)。

2.8 蛇伤后就诊时间及临床严重程度 蛇伤严重度分为:轻度1362 例(46.64%)、中度368 例(12.6%)、重度968 例(33.15%)。毒蛇伤后,24 h内就诊2263 例(85.10%),其中6h 内就诊1945 例(72.09%)。毒蛇伤6h 内就诊与6h 后就诊、24 h 内就诊与24 h 后就诊的严重度构成比具有显著差异性(P<0.01)。本组死亡3 例(0.10%),其中蝰蛇伤2 例,红脖颈槽蛇1 例。

2.9 各蛇种伤的就诊时间、在院时间及平均费用比较 见表3。在不同蛇种致伤事件中,伤后就诊时间与平均费用成正相关(y=257.689x+4233.3,R2=0.0685,r=0.262)、伤后就诊时间与平均在院时间成正相关(y=0.060x+1.704,R2=0.052,r=0.228)、平均在院时间与平均费用成正相关(y=2198x+1543.8,R2=0.2868,r=0.536)。

表3 不同蛇种伤的中位在院时间及费用比较

3 讨 论

蛇伤是众所周知的医疗突发事件,但因世界各地蛇伤报告不充分而无法得知蛇伤事件的真实规模。本研究蛇伤病例中,以广州、佛山、惠州、云浮、肇庆等病例居多,这些城市地区为丘陵、山地,尤其适合各类蛇种生存与繁殖;而广州市城郊地区,也属于丘陵地带、南方水区,因此地形和周边环境是蛇伤事件发生的重要影响因素。南方地区蛇种较多,主要有眼镜蛇、竹叶青蛇、蝰蛇、银环蛇等[3]。本研究中主要致伤毒蛇为竹叶青蛇,其次为眼镜蛇,这与刘禹翔[4]报道的结果类似。

3.1 蛇伤群体 蛇伤主要集中在夏秋季,与南方地区此时天气炎热、雨水增多,蛇活动增加有关,加之正值农忙,农民劳动增加,因此,不仅蛇伤发生率高,受伤群体也以农民为主,且多在田间或山上劳作时发生。其次是市民,蛇工在蛇作业时被咬伤的发生率也较高,此与李峥[5]报道的结果不同,原因是随着城市化进程的发展,城镇绿化环境改善,合适蛇类生存,市民户外活动时蛇伤风险增加,因此农民在田间或山上劳作过程中要提高防范意识,加强劳动保护,特别是手足防护,在时常发生蛇伤事件的地方要对公众做好蛇伤预警及宣传,以减少蛇伤事件的发生。年龄以50-59 岁的居多,与汪松等[6]报道的类似,但与国外报道的以30 岁为主不同[7]。这可能与我省大多地区的青壮年外出打工或为个体户,在家务农多为中老年人有关。

3.2 蛇伤表现及救治 本研究中各类毒蛇伤的临床症状各不相同,竹叶青蛇和蝰蛇都属于血循毒蛇,前者咬伤后主要出现伤口肿胀、疼痛、凝血功能障碍等症状,严重时可引起内脏出血;而蝰蛇咬伤后早期可导致严重的凝血功能障碍,易发生弥散性血管内凝血、急性肾损害等严重并发症,致死率高。其次较常见的眼镜蛇和蝮蛇属于混合毒,临床以肢体肿胀坏死、视物模糊为主要表现;银环蛇属于神经毒,可引起呼吸肌麻痹、呼吸暂停而死亡[2]。本组不明蛇伤中绝大部分为毒蛇伤,因此,蛇伤后应立即就医,以减少病残率。对蛇伤现场急救,国内外目前没有统一观点:“共识”中绷带加压固定包扎是唯一推荐用于神经毒类蛇咬伤的急救方法,而在WHO 的《东南亚蛇伤指南》中强调绝不可以止血带、绷带、绳索等进行传统绑扎方法[1]。本研究发现,毒蛇伤后能否在6 h 内到院就诊是影响患者临床严重度及预后的重要因素之一。另外,不同种类毒蛇伤患者平均在院时间、平均费用具有显著差异性,且伤后就诊时间越长,平均在院时间越长,平均费用越高。我们推测其原因是不同种类的蛇毒,对人体致命性不同,伤后没有及时使用特异性抗蛇毒血清和(或)给予针对性综合救治措施,导致蛇毒进一步加重相应组织器官的损害,引起病情恶化,使治疗难度增加,在院时间及费用随之增加。

综上所述,本研究的毒蛇伤流行病学特征符合中国一般毒蛇伤的流行特点,但在分布地域和临床严重程度上又有其特点。应针对其特点进行重点防控,积极开展常见毒蛇伤防治科普宣传,提高公众的自我防护能力,早识别、早就诊、早治疗,以减少致残率、致死率,保障人民的健康。