打开“悦”读古典名篇之门的三把钥匙

2021-04-01黄昌志

【摘要】本文以陈霞老师执教的《红楼春趣》为例,论述让学生喜欢阅读古典名著的方法:让学生掌握理解内容的方法,从人物言行、个性、民俗描写体会写法之妙,了解文化名人对红楼评价之高,使学生能体验阅读古典名篇的乐趣。

【关键词】古典名篇 课例分析 阅读方法 钥匙 《红楼春趣》

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)05-0049-03

我国四大古典白话小说是古代叙事文学巅峰之作。小学语文五年级下册有古典名篇单元“观三国烽烟,识梁山好汉,叹取经艰难,惜红楼梦断”。学生阅读古典名篇时,因对背景和人物了解不足,读到晦涩的语言完全跳不过去,对内容之趣、写法之妙、评价之高认识不到位,丝毫感受不到阅读的乐趣。如何推动古典名篇教学?作为崇左市教育科学研究所的小学语文教研员,笔者前往广西民族师范学院附属第二小学调研,听了陈霞老师上的一堂成功的教学研讨课《红楼春趣》(选自《红楼梦》第70回,题目编者所加)。研讨课的成功在于,陈老师尝试使用打开学生“悦”读古典名篇之门的三把钥匙,使学生阅读的一系列困惑得以较好解除。

教学上,“钥匙”是学习的方式方法,“锁”是学生学习的各种困惑。学习因为有困惑、不懂,阅读不能顺利推进,导致学生体验不到阅读的乐趣。下面,笔者以陈霞老师执教的《红楼春趣》为例,详细论述其指导学生阅读的方式方法。

一、第一把钥匙:掌握理解内容的方法

理解小说的内容,就得理解小说的人物、情节、环境三要素。人物是小说的核心,情节是小说的骨架,环境是小说的依托。由于五年级学生初始接触古典小说,因而需要教师做到:一是扫清学生学习古典名篇晦涩字词的障碍;二是渗透古典小说的章回知识;三是引导学生结合已有的叙事性作品的阅读经验来阅读古典小说,把握小说人物、情节、环境三要素。这三者应成为学生理解古典名篇内容的一个导向。陈霞老师在课堂教学中明显渗透了这一导向:疏通晦涩字词,厘清人物关系,厘清情节脉络,认清背景环境。陈霞老师的教学设计,很好地交给学生“悦”读的第一把钥匙——理解文本内容的方法。

(一)对晦涩字词,通过猜读跳读或借形旁推断字词意义

相对于现代白话文语言浅显直白,古典白话小说个别言语晦涩难懂,给学生阅读带來障碍。例如,第二自然段,大伙儿拿风筝的描写用了“捆剪子股”“拨起籰子”“院外敞地下”,最后一个自然段,黛玉放风筝情景中用了“铰”“豁喇喇”等词语,学生都很陌生,较难理解。教学时,陈霞老师用了几个“招数”,引导学生扫清了阅读障碍:一是猜读。对于“捆剪子股”和“籰子”,让学生联系上下文,猜想“籰子”的词义(放风筝工具,就猜测理解为绕丝、线的工具)和“捆剪子股”的词义(把小木棍捆成剪刀形的)。二是借形旁推断字词意义。“籰”和“铰”两字的形旁是“竹字旁”“金字旁”,词义与竹子和金属有关。(“籰”竹子做成的缠线的工具;“铰”用剪子剪)。三是引导学生结合放风筝的生活经历了解词义。伴随着风起,放出去的风筝随风而去发出的声音“豁喇喇”,认识这一模拟声音的象声词。陈霞老师这样处理晦涩字词的教学,既帮助学生扫清了阅读障碍,又教给了学生阅读的方法。

(二)抓叙述顺序,厘清情节脉络

叶圣陶说:“看整篇文章,要明白作者的思路。思想是有条路的,一句一句,一段一段,都是有路的。这条路,好的文章的作者是决不乱走的。”“能够引导学生把一篇文章的思路摸清楚,就是好的语文老师。”陈霞老师善于抓住文本思路引导学生学习。课前,让学生通读全文,而后以“风筝”为线索,完成“预习卡一”的任务——厘清脉络。课中,陈霞老师提示关键内容要点,并抓住核心问题,引导学生通过逐一对答来厘清脉络:

师:这个故事开始是写宝玉和姑娘们在大观园里——

生:捡风筝。

师:因为放风筝有放晦气之说,所以大家赶紧七手八脚地跑回去——

生:拿风筝。

师:来到大观园——

生:放风筝。

师:大家看着放飞了的风筝,感受到春天里的乐趣,这就是《红楼春趣》的故事脉络:捡风筝—拿风筝—放风筝。

文章思路清晰了,全篇内容也就清楚了。从研讨课上可以看出陈霞老师不仅对思路重要性的认识非常到位,而且指导方法也很得当。这样的思路引导,既训练了学生的思维,又让学生对全文内容有初步的整体感知,为下文的各部分学习(捡风筝、拿风筝、放风筝)做好了铺垫,帮助学生打好了小说三要素之“情节”要素的学习基础。

(三)以思维导图,厘清人物关系

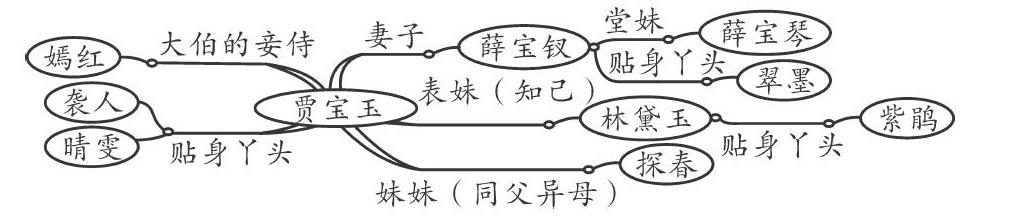

《红楼春趣》中涉及的人物众多,如果学生不能了解人物之间的基本关系,既不容易理解文本内容,又不能很好把握贾宝玉和林黛玉的性格特点。对此,陈霞老师是这样使用思维导图的:课前,鼓励学生通过查阅资料、制作思维导图,完成“预习卡二”的学习任务——厘清人物关系;课中,让学生呈现思维导图,引导学生说出人物关系(期间陈霞老师进行点拨,众人物中,宝玉处于中心,突出了宝玉在大观园中的特殊地位,为学生下文分析宝玉的言行、个性做好了准备)。由于陈霞老师恰当使用思维导图(见下图),很自然地发散了学生思维,为学生打好了小说三要素之“人物”要素的学习基础。

(四)以背景铺垫,认清人物所处环境

学生在预习时,通过查阅资料的方法基本上厘清“预习卡二”出现的十个人物,以及这些人物与宝玉之间的关系。在这个基础上,陈霞老师很自然地通过主人公贾宝玉这一人物形象,把话题一转,指向了宝玉生活的环境,以及其在大观园中的重要地位,自然引出了小说中贾府所处的社会地位与封建时代背景环境。这些背景交代,为典型人物贾宝玉提供了活动的典型环境,为理解其个性特征提供了环境支撑,同时也为学生打好了学习小说三要素之“环境”要素的基础。

二、第二把钥匙:从人物言行、个性、民俗描写体会写法之妙

文本的美在于高超的艺术表现形式。《红楼春趣》选自《红楼梦》第七十回《林黛玉重建桃花社 史湘云偶填柳絮词》,题目是编者所加。《红楼春趣》写法可谓“妙”,人物言行、个性、民俗描写妙趣横生。陈霞老师如何紧抓写法之妙,引导学生品悟红楼春趣?

(一)“摔风筝”之趣:宝玉鲜活个性流露

关于宝玉拿“美人儿”风筝飞不起的片段描写,陈霞老师是这样进行课堂引导的——

师:课文哪些地方体现“趣”?大家去找一找、划一划“热闹”的场景和“欢乐”的人物吧!

师:请大家一边读玩乐的场景段落,一边思考,宝玉给你留下什么印象?请做批注。(学生默读、思考、批注)

师:宝二爷拿的“美人儿”飞不起,自己急得直冒汗,众人还嘲笑他。要风得风、要雨得雨的宝二爷如何面对?(出示句子:他便恨的摔在地下,指着风筝说道:“要不是个美人儿,我一顿脚跺个稀烂!”)

师:哎呀呀,我们的二爷生气了。你从哪里看出他生气了?

生:从他的动作“摔、指”。

师:是呀,一个大男人,连个风筝都放不起来,这让他情何以堪啊,于是他便——

生(接读):恨的摔在地上……

师:来,二爷,拿着你的美人风筝,“摔”“指”“说”——(暗示学生表演动作)

(生一边拿风筝摔,一边读句子)

师:宝二爷,你怎么一点儿都不气恼呢?谁再来试试?

(另一名学生扮演)

师:从这一“摔”、一“指”、一“说”中,你读出了一个怎样的宝玉?

生:生气(脾气暴躁)、孩子气。

师:你觉得宝玉的这些动作、语言有趣吗?为什么?

生:像孩子一样发脾气摔东西,太可爱了。

师:是呀,现在的宝玉在大家眼中,就是一个长不大的孩子,他“摔”风筝这事有趣,“指”风筝说话也有趣,这些趣事、趣言(板书:趣事、趣言)让我们看到了一个孩子般天真可爱、率直纯真的宝玉(出示:率直纯真),就像我们班的男孩子们这样。来,宝玉们,读——

师:真是一个可爱又有趣的人啊。(板书:“趣人”)

陈霞老师从“热闹”的场景和“欢乐”的人物,引出典型人物“贾宝玉”;聚焦宝玉拿的“美人儿”风筝飞不起、自己的着急、众人的嘲笑、宝玉怎么做,引领学生寻找描写宝玉言行的句子,而后创设情境,抓动词描写“摔、指、说”,语言描写“要不是个美人儿,我一顿脚跺个稀烂”,让学生在个人读、表演读、齐读中,感受其脾气暴躁、率直纯真等鲜活的个性特征,体会作者曹雪芹把平常小事写成“趣事”、把随性而来的言语写成了“趣言”的功力。

(二)“猜风筝”之趣:众小姐公子命运隐喻

对“猜风筝”的描写,陈霞老师采用了“影文结合”的教学法。在课堂上,陈霞老师先让学生品读文本,而后让学生观看《红楼梦》“放风筝”的几分钟视频片段。陈霞老师巧妙设计“看风筝,猜人物”游戏教学环节。“你们想过没有?宝钗为什么放的是那么细致的一连串七个大雁?为什么宝琴拿的是大蝙蝠?为何大螃蟹风筝偏偏给了三爷贾环?难道是作者曹雪芹随手一笔写上去吗?还是此处暗藏了什么玄机?”

陈霞老师相机对这些人物的个性和命运进行陈述:宝玉的风筝是“美人儿”,总放不起来。预示着宝玉在女孩子问题上,总是“拿不起,放不下”。宝钗的七个大雁风筝,雁在古文化语境中,代表忠诚,从一而终;雁群飞翔迁徙时,非常有序,又象征着谨守礼教秩序。曹雪芹把象征礼教且忠诚的雁给了宝钗,暗示她在出嫁后,谨守礼教,守寡到老的结局;且“七雁”即是“弃雁”,宝钗因此成了“弃妇”。宝琴的大蝙蝠,意味着宝琴是个有福之人,因为宝琴才思敏捷、命运很好,贾母喜欢,还逼着王夫人认她做了干女儿,且宝琴还跟梅翰林之子订了婚约(中国古代习俗“蝠”通“福”)。三爷贾环的大螃蟹风筝,暗示了在众人的眼中,他“委琐,举止荒疏”,是一个不辨是非曲直的坏小子,在贾府中横冲直撞,就像那横行的螃蟹一样。陈霞老师通过分析众小姐、公子放的风筝不同,命运不同,使学生感受到曹雪芹对人生命运洞察的深刻。其重要目的,还在于激发学生在课后阅读《红楼梦》其他章回,甚至阅读全书。

(三)“放风筝”之趣:认识放晦气民俗现象

放风筝不仅是一种游艺活动,中国传统文化中还是民俗活动(放风筝意为放走病毒和晦气)。在放风筝的时候,人们会将自己病症都写在风筝上,待风筝借助风势飞到高空时,就剪断风筝线,让风筝随风飘走,表示所有的疾病、晦气远走高飞。这种习俗,在民间又叫“放断鹞”“放晦气”。

《红楼梦》的林黛玉是体弱多病的形象,民俗放风筝对其有别样的意义。在《红楼春趣》有不少笔墨写她放风筝:“把咱们的拿出来,咱们也放放晦气。”“黛玉见风力紧了,过去将籰子一松,只听见‘豁喇喇一阵响,登时线尽,风筝随风去了。”陈霞老师敏锐地抓住黛玉要放风筝的言语描写和放风筝的细节描写,尤其是放大放风筝的细节描写“将籰子一松”“只听见‘豁喇喇一阵响”“登时线尽”“风筝随风去了”,让学生一方面更好地认识主人公林黛玉,一方面更好地理解放风筝放晦气的民俗。从中,学生既了解到民俗之趣,又感受到作家曹雪芹对民间生活、民俗文化的熟悉。

三、第三把钥匙:了解文化名人对红楼评价之高

《红楼梦》描尽了宦海浮沉、人生百态,以及红楼女子的生命悲歌,因其出色的艺术成就和丰富深刻的思想底蕴,成为中国古代文学的巅峰之作、世界文化之瑰宝。如何引导学生认识这一绝世名篇?陈霞老师采用“烘云托月”的手法——以名家创作与评论,烘托《红楼梦》价值所在。具体分两步走:链接阅读林庚先生《风筝》、鲁迅和周汝昌先生的评价。

(一)对比阅读林庚《风筝》,涵养欣赏评价能力

分析完《红楼春趣》后,陈霞老师巧用林庚的《风筝》让学生进行对比阅读:一是对同类主题“放风筝”进行拓展阅读,让学生了解古代人与现代人放风筝的闲适和快乐;二是通过对比分析,培养学生閱读欣赏与评价的能力。尽管两文均写放风筝的乐趣,《红楼春趣》不言乐,却处处见乐:拿风筝之乐、捡风筝之乐、摔风筝之乐、放风筝之乐。这些乐,更多的是通过贾宝玉、林黛玉等个性化言语、动作描写流露出来,使得文章的内容更丰富、更具体、更生动,也更有趣。

(二)鲁迅和周汝昌先生等文化名人评价

在链接阅读林庚的《风筝》后,陈霞老师又链接作者曹雪芹十年磨一剑、呕心沥血著红楼的资料,然后引出鲁迅先生对《红楼梦》的评价:“自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。”(《中国小说的历史变迁》);红学泰斗周汝昌对《红楼梦》的评价:“所涵蕴的民族文化的质素特别浓郁深至。”“《红楼梦》形式体裁是一部中国传统章回小说,而内容实质则是中华文化的一个综合体和集大成。”陈霞老师突出强调了《红楼梦》独特的魅力,引发学生课后走进《红楼梦》。只有开卷细读,方能慢慢品味“满纸荒唐言,一把辛酸泪”,从而走进曹雪芹营造的艺术世界里。

在《红楼春趣》教学中,陈霞老师的“三把钥匙”(理解内容的方法;从人物言行、个性、民俗描写体会写法之“妙”;了解文化名人对红楼评价之高)有效地解开了学生阅读障碍的“锁”,有效提高了学生课外独立“悦”读古典名篇的兴趣和能力。

【参考文献】

[1]卫灿金.叶圣陶的语文思维教育观[J].课程·教程·教法,2002(2)

[2]周汝昌.《红楼梦》和中华文化.[J].晋阳学刊,2011(7)

[3]周汝昌.曹雪芹:中华文化的集大成者[J].党建,2014(7)

[4]王波羽.小学古典小说教学研究[D].闽南师范大学,2020

注:本文系2019年度广西民族地区基础教育研究中心研究立项课题“崇左市小学语文教学名师课例研究”(课题编号:msyjjzx2019A01)的阶段性研究成果之四。

作者简介:黄昌志(1975— ),广西宁明人,崇左市教育科学研究所小学语文教研员,高级教师,研究方向为小学语文教学、中小学教师培训。

(责编 黎雪娟)