Hp与冠心病患者冠脉病变程度的相关性及机制*

2021-04-01邸云峰李德才张大勇李双菲王志琴

邸云峰 李德才 张大勇 李双菲 王志琴

(绵阳四○四医院心血管内科,四川 绵阳 621000)

随着人们生活习惯及生活环境的改变,冠心病(congenital heart disease,CHD)发病率呈上升趋势,积极探索CHD发病机制,寻找CHD有效治疗方法,以延缓CHD进程及降低各类心血管意外事件发生率具有重要意义[1-2]。幽门螺杆菌(Helicobacter-pylori,Hp)被证实与胃腺癌、消化性溃疡、慢性胃炎等胃部疾病密切相关。随研究的深入,有学者[3-4]发现Hp慢性感染与动脉粥样硬化和血管性疾病间存在一定关系,Hp感染可能通过加剧炎性反应,从而引起CHD发生。但此类研究尚少,为证实以上结论,我们对HP与CHD患者冠脉病变程度的相关性及机制进行了研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月~2019年1月于我院行冠脉造影,确诊为CHD的74例患者作为研究对象。排除近期感染者、自身免疫性疾病者、严重慢性疾病者、凝血功能障碍者、既往消化性溃疡者、正规Hp根除治疗史者、哺乳期及妊娠其妇女。患者年龄18~85岁,男性39例,女性35例。同时将同期于医院行健康体检的50例同龄体检者作为健康对照组,其中男性28例,女性22例。

1.2 方法

1.2.1 检查方法

1.2.1.1 冠状动脉造影 检查由医院心血管内科专科医师完成,采用经股动脉或桡动脉入路,对患者冠状动脉进行检查,经CAG证实主要冠状动脉(左前降支、左回旋支、以及右冠脉)中至少有一支血管内径狭窄≥50%则可断定为CHD。根据狭窄病变累及冠脉支数分为单支、双支及多支血管病变。典型病例,见图1。

图1 冠状动脉造影显示左冠状动脉明显病变

1.2.1.2 颈动脉斑块性质检查 采用飞利浦HD 15 高端智能彩超诊断仪,将探头频率设置为5~10 MHz,扫描患者两侧颈总动脉、颈动脉分叉处、颈内动脉及颈外动脉,并测量颈动脉内层中膜厚度(intimate-media thickness,IMT),观察有无斑块形成并记录斑块形成情况。取左右颈总动脉6个点的IMT值的平均值,IMT<0.9为正常,0.9~1.25 mm诊断为动脉粥样硬化,>1.5 mm为颈动脉斑块形成。超声提示斑块低回声或极低回声,溃疡型为不稳定斑块;超声提示斑块高回声、等回声为稳定斑块。典型病例图,见图2。

图2 冠状动脉造影显示颈动脉斑块特征为冠状动脉壁内最大直径<3mm的局灶性钙化

1.2.1.3 Hp检测方法 按照第四次全国幽门螺旋杆菌感染处理共识报告,符合以下任意一项者,即可判断为Hp感染:胃黏膜组织快速尿素酶试验(RUT)、13C呼气试验或14C呼气试验(UBT)、HpSA检测阳性则可判断为阳性。

1.2.1.4 血清炎症因子检测 采集研究者空腹静脉血5 mL,采用酶联免疫吸附法检测血清白介素-6(IL-6)、白介素-17(IL-17)及可溶性细胞间黏附因子-1(sICAM-1)水平。

1.2.2 研究方法 ①比较CHD组和健康对照组Hp感染阳性率、动脉狭窄支数、颈动脉斑块性质以及血清炎症因子。②根据CHD患者是否发现Hp感染,将其分为Hp阳性组与阴性组,分析两组冠状动脉狭窄支数、斑块性质、血清炎症因子及生化指标间的差异。

2 结果

2.1 两组Hp感染阳性率、动脉狭窄支数、颈动脉斑块性质以及血清炎症因子比较 CHD组患者Hp感染率显著高于健康对照组(P<0.05),动脉狭窄支数以及颈动脉斑块性质与健康对照组比较差异具有统计学意义(P<0.05),血清IL-6、IL-17及sICAM-1水平显著高于健康对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组Hp感染阳性率、动脉狭窄支数、颈动脉斑块性质以及血清炎症因子比较

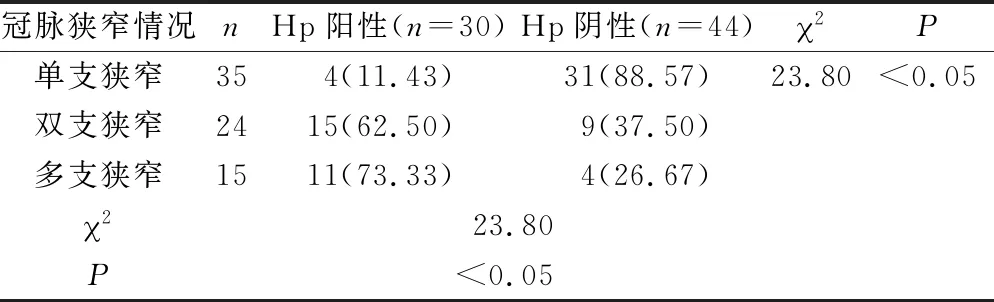

2.2 冠心病患者动脉狭窄支数与Hp感染间的关系分析 随着狭窄支数的增多,冠心病患者Hp阳性率显著上升(P<0.05),见表2。

表2 冠心病患者动脉狭窄支数与Hp感染间的关系分析[n(×10-2)]

2.3 冠心病患者动脉狭窄支数与血清炎症因子间的关系 随着冠心病患者动脉狭窄支数的增多,其血清IL-6、IL-17及sICAM-1水平均呈依次上升趋势,组间比较差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 冠心病患者动脉狭窄支数与血清炎症因子间的关系

2.4 冠心病患者颈动脉斑块性质与Hp感染间的关系分析 存在颈动脉斑块的冠心病患者Hp阳性率显著高于无斑块者(P<0.05),不稳定斑块者Hp阳性率显著高于稳定斑块者(P<0.05),见表4。

表4 冠心病患者颈动脉斑块性质与Hp感染间的关系分析[n(×10-2)]

2.5 冠心病患者颈动脉斑块性质与血清炎症物质间的关系 颈动脉无斑块、稳定斑块及不稳定斑块冠心病患者血清IL-6、IL-17及sICAM-1水平呈依次上升趋势(P<0.05),见表5。

表5 冠心病患者颈动脉斑块性质与血清炎症物质间的关系

2.6 冠心病患者血清炎症因子水平与Hp感染间的关系分析 Hp阳性组冠心病患者血清IL-6、IL17及sICAM-1水平显著高于Hp阴性组者(P<0.05),见表6。

表6 冠心病患者血清炎症因子水平与Hp感染间的关系分析

3 讨论

心血管疾病是威胁人类生命健康的“头号杀手”,探索动脉粥样硬化相关因素在防治心肌梗塞、心律失常、心衰等危重病中具有重要意义。有研究[5-6]已证实,细胞内病原体感染将加大心血管疾病患病风险。Hp是引起消化性溃疡及胃癌的主要原因,与胃部疾病间有着密不可分的联系;随着研究的深入,有学者提出,Hp感染可能造成维生素B缺乏,导致高同型半管氨酸血症,并刺激白细胞促凝血活动,进而参与急性心肌梗死、心绞痛、房颤等心血管疾病的发生及发展[7-8]。但目前关于Hp引起冠状动脉粥样硬化的病理生理改变并未达成一致,其中研究最多的是Hp感染可能引起的慢性炎症,进而促进动脉粥样硬化[9-10]。本文研究发现,CHD患者Hp感染率高达40.54%,明显高于健康对照组,说明CHD群体中Hp感染情况更为严重,提示CHD与Hp感染间可能存在密切联系,与高建华等[11]报道相一致。由于颈动脉靠近冠状动脉,且颈动脉位置表浅,其血管壁组成以及血流环境与冠状动脉相近,故越来越多地用于评价冠状动脉粥样硬化进展。本文研究还发现,单支、双支及多支动脉狭窄的CHD患者中,随着动脉狭窄支数的增多、颈动脉斑块稳定性的下降,CHD患者Hp感染率呈上升趋势,提示Hp感染可能推动CHD疾病进展,加重患者病情。

血清中炎症相关的生物标志物与CHD患者动脉狭窄支数及斑块性质间密切相关,炎症因子可能是冠心病患者动脉粥样硬化的启动因子,监测患者血清炎症相关因子浓度在心血管疾病的防治中具有重要意义[12-13]。有研究[14-15]显示,sICAM-1血清浓度酶增加100 ng/mL,冠脉事件发生的可能性增加1.27倍,而当sICAM-1血清浓度>260 ng/mL时,患者发生冠心病几率是血清浓度<260 ng/mL者的1.6倍,提示血清sICAM-1是冠状动脉缺血事件的敏感预测因子。而IL-6水平每增加一个四分位数,心肌梗死危险性增加3%,此外,研究[16-17]还证明,血清高水平IL-17是引起CHD患者斑块脱落不稳定的重要原因。本文研究发现,与健康对照组比较,CHD患者颈动脉狭窄支数更多,斑块稳定性更低,且血清IL-6、IL-17及sICAM-1水平更高,同时,随着动脉狭窄支数的增多、颈动脉斑块稳定性的降低,CHD患者血清IL-6、IL-17及sICAM-1水平均呈增高趋势,说明炎症因子可能在CHD动脉狭窄以及斑块稳定中发挥着重要作用,可提示CHD患者病情,并参与疾病进展。分析可能原因为Hp感染通过促进炎性因子水平升高,进而诱导内皮细胞合成释放大量粘附分子以及细胞因子,使得白细胞黏附、聚集,从而损伤血管内皮,加剧动脉粥样硬化进程。通过进一步研究,本文根据CHD患者是否发生Hp感染将其分为Hp阳性组及阴性组,比较两组血清炎症因子水平发现,Hp阳性组CHD患者血清IL-6、IL17及sICAM-1水平均远高于Hp阴性组CHD患者,提示Hp感染者体内炎症反应更为强烈,进一步表明Hp感染通过增加炎性因子的分泌,加速CHD患者动脉粥样硬化进程,影响斑块稳定性,提示根治Hp在心血管疾病治疗中的重要性。

Hp感染加剧CHD患者机体炎症反应的具体机制尚不清楚。有研究[18-19]显示,Hp致病因子细胞素相关基因蛋白能增加IL-8及肿瘤坏死因子的分泌,促使炎症反应的发生;此外,Hp还可产生热休克蛋白、中性细胞激活蛋白等物质刺激炎症物质的分泌。还有研究[22]表明动脉粥样硬化患者血管壁上存在Hp DNA,推测Hp可直接作用于动脉壁诱发血管炎症。本研究未对CHD患者血清IL-6、IL-17、sICAM-1水平两两间的潜在相关性进行分析,需后续对此进行深入研究,以进一步证实炎性反应在Hp感染过程中对CHD发生所起的作用。

4 结论

Hp感染可能通过加剧机体炎症反应参与CHD进程,其与CHD患者动脉狭窄支数及斑块稳定性存在密切关系。