坐骨股骨撞击症三维CT动态测量研究△

2021-03-31翟所席任翠芳毕研翠王乃斌

翟所席,任翠芳,毕研翠,王乃斌

(山东第一医科大学附属济南人民医院 a:影像中心;b:供应室,山东济南 271199)

坐骨股骨撞击综合征(ischiofemoral impingement syndrome,IFI)表现为髋部及腹股沟区的非特异性疼痛,后伸、外旋及内收时加重[1]。传统的观点认为IFI的发病与年龄、头颈轴长、坐骨角、坐骨间距等多种因素相关,最终导致坐骨结节和股骨小转子之间的骨性通道继发性狭窄,股方肌受到挤压,而发生水肿、变性[2]。但亦有学者发现在正常人群中亦存在坐骨股骨狭窄、股方肌变形的情况,而并没有出现相应的临床症状[3]。部分学者认为上述现象的出现可能与下肢运动过程中的动态变化相关[4,5],目前相关报道均为静态影像学检查,而缺少对之的动态认识。因此,本研究通过三维CT建模的方法,测量并分析髋关节不同体位对IFI患者坐骨股骨间隙(ischiofemoral space,IFS)及股方肌间隙(quadratus fermoris space,QFS)的影响,为临床正确的认识该疾病提供帮助。

1 临床资料

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)年龄 18~60岁;(2)疼痛患者,内收、外旋体位患者疼痛症状加重;(3)MRI提示T1WI序列IFS<2.0 cm;(4)患者髋关节MRI及CT资料完整。

排除标准:(1)患者不同意参加本研究;(2)髋关节、骨盆外伤及手术史;(3)髋关节存在股骨头缺血坏死、骨性关节炎、肿瘤病变等。

1.2 一般资料

2018年1月~2019年12月选择本院骨科检查符合IFI诊断标准的17例(29髋)患者为综合征组,其中男性6例,女性11例。同期髋关节MRI检查髋关节无异常的20例(40髋)患者正常组,其中男8例,女12例。所有研究对象均行髋部三维螺旋CT扫描。本研究经医院医学伦理委员会批准,并与患者签署知情同意书。

1.3 检查方法

MRI检查:本研究使用西门子avanto 1.5T超导型MRI,体部线圈。扫描参数:横断位FSET T1WI:TR557 ms,TE21 ms;压脂 T2WI:TR 3 930 ms,TE 86 ms,FOV 39 cm,矩阵330×224,层厚5 mm,间距1 mm;冠状位 FSET T1WI:TR737ms,TE12ms;压脂 T2WI:TR 3 260 ms,TE 64 ms,FOV 38 cm×38 cm,图像矩阵316×292,层厚5 mm,间距1 mm。髋关节CT检查:使用东芝aquilion 64排螺旋CT。体位:仰卧位,髋膝关节伸直位脚尖垂直向上。CT扫描参数:视野为200.00 mm,电压为120 kV,层厚为0.625 mm。

将上述CT图像以DICOM格式导入Mimics 17.0中,根据骨骼灰度值进行区域识别,重建骨骼的三维模型,将之导入逆向工程软件Geomagic Studio 10.0中,进行点云的编辑及曲面的拟合。在Cero 5.0中导入模型组件按原坐标系进行装配,以骨盆中线为矢状面轴线、两侧股骨头中心为横断面轴线,重新建立坐标系,调整模型的整体姿态,以方便对股骨进行动态测量。将股骨干以股骨头中心为轴心,进行外展、内收、后伸、前屈运动,每个动作以10°为一个观测点。

1.4 评价指标

由影像诊断医师在医学影像工作站中分别测量CT及MRI中IFS值及坐骨角,并标注CT图像的选取层面。在Mimics 17.0中选取相同层面并标记。然后在三维模型中依次测量股骨偏心距、颈干角、头颈长、小粗隆高径、前倾角、坐骨间距等,见图1。

图1 患者,女,52岁,左侧坐骨股骨撞击综合征 1a:中立位MRI测量IFS=12.37 mm(白色箭头),坐骨角139.61°(红色箭头) 1b:中立位三维模型IFS=12.22 mm,小粗隆高径16.66 mm 1c:股骨偏心距46.0 mm,头颈长轴89.16 mm,颈干角128.54° 1d:外展20°模型IFS=16.73 mm 1e:内旋20°模型IFS=19.32 mm 1f:外旋20°模型IFS=11.84 mm 1g:前屈20°模型IFS=18.29 mm 1h:后伸20°模型IFS=11.06 mm

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计量资料以±s表示。多组数据之间比较采用单因素方差分析,两组之间比较采用两个独立样本t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 静态影像测量

两组患者股骨近端参数比较,综合征组偏心距、头颈长及前倾角显著小于正常组,差异有统计学意义(P<0.05)。但综合征组的颈干角、小转子高径及坐骨间距显著大于正常组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 动态影像测量

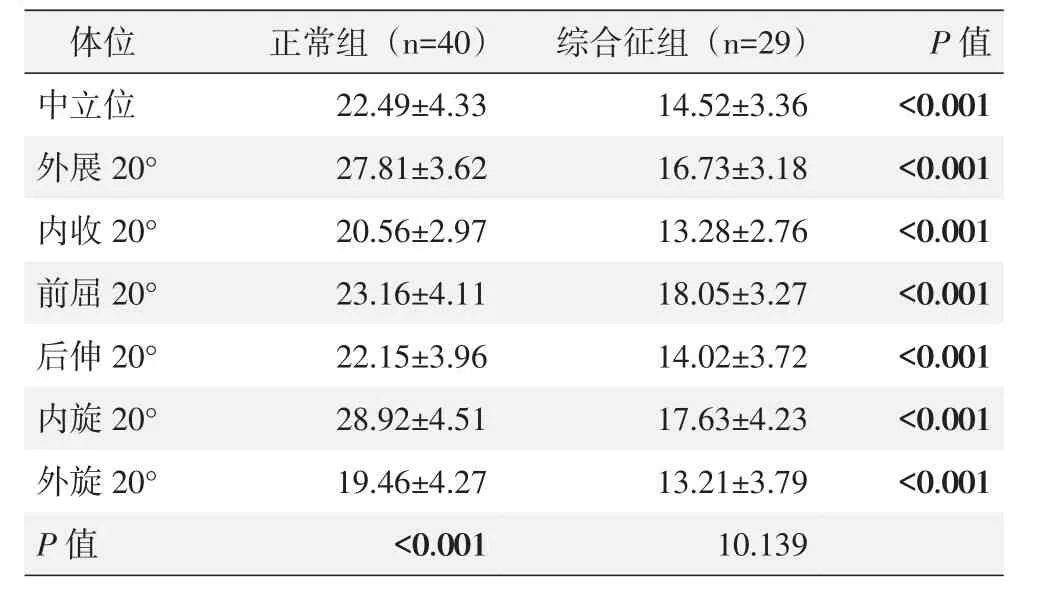

髋关节体位变化对IFS的影响分析,无论髋关节处于外展、内收、前屈、后伸、内外旋,综合征组间隙均显著小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。在上述六种体位中,前屈、后伸运动对综合征组的影响最小,与中立位比较两组差异均无统计学意义(P>0.05)。外展、内旋运动可显著增加IFS,外展内旋20°时,综合征组的增加比例小于正常组,正常组为19.12%~28.59%,综合征组为13.21%~21.42%。内收、外旋运动会导致IFS显著减小,内收外旋20°,对照组为9.38%~13.47%,而综合征组为9.02%~9.33%,综合征组的减小比例小于正常组。

3 讨 论

坐骨股骨间隙狭窄是引起IFI的直接原因。正常情况下该间隙的宽度无论髋关节在内收、外旋及中立位均应≥20 mm,而有IFI临床症状的患者坐骨结节和股骨小转子距离为(13±5)mm[6]。针对国人的IFS宽度,陆博等[7]测量结果为左侧(24.80±5.70)mm,右侧(23.90±5.10)mm。本研究中标准体位下测量MRI横断位IFS的平均宽度,其中正常组为(22.49±4.33)mm,而综合征组患者为(14.52±3.36)mm,该测量结果均在上述作者报道的数据范围。

既往对影响IFS的先天性解剖数据的测量多为二维平面测量,不同横断面参数变化会增加测量误差,影响数据的准确性。本研究采用计算机三维建模的方法,重新建立股骨及骨盆的三维模型,在模型中测量包括股骨近端及骨盆的相关数据,能更准确的反应研究对象真实情况。闰松等[8]通过间接测量的方法观察IFI患者前倾角较对照组显著增大,前倾角与IFS呈负相关,认为前倾角的增大导致股骨小转子向内移位,引起IFS减小。本研究亦发现综合征组前倾角及小粗隆高径显著大于正常组,而偏心距、头颈长径显著小于正常组。

表1 两组患者静态影像测量结果(±s)与比较

表1 两组患者静态影像测量结果(±s)与比较

头颈长(m m)小转子高径(m m)前倾角(°)坐骨角(°)坐骨间距(m m)9 3.8 5±4.0 8 1 7.4 8±3.9 3 2 6.4 3±3.5 9 1 2 7.2 8±5.8 9 1 1 4.9 6±7.2 6 9 0.7 3±6.5 5 2 0.3 2±4.4 1 2 3.8 1±4.6 5 1 3 0.5 3±6.5 6 1 1 9.2 5±6.8 1 0.0 1 7 0.0 0 6 0.0 1 0 0.0 3 7 0.0 1 5

表2 两组患者不同体位IFS测量结果(mm,±s)与比较

表2 两组患者不同体位IFS测量结果(mm,±s)与比较

<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1内收2 0°前屈2 0°后伸2 0°内旋2 0°外旋2 0°P值2 0.5 6±2.9 7 2 3.1 6±4.1 1 2 2.1 5±3.9 6 2 8.9 2±4.5 1 1 9.4 6±4.2 7<0.0 0 1 1 3.2 8±2.7 6 1 8.0 5±3.2 7 1 4.0 2±3.7 2 1 7.6 3±4.2 3 1 3.2 1±3.7 9 1 0.1 3 9

IFS的变化不仅与局部的解剖结构有关,而且受到下肢体位姿态的影响。Finnoff等[9]认为外展-内旋能够增加IFS,而内收-外旋会减小IFS。但张俊丽等[4]发现无论下肢处于内旋、外旋还是中立位,IFI患者IFS仍存在显著狭窄。本研究显示外展、内旋运动可显著增加IFS,内收、外旋运动会导致IFS显著减小。Kivlan等[5]对正常髋部标本进行动态观察显示,髋关节由中立位至外旋60°,IFS减小约50%,而内旋40°能够使IFS增加约80%。笔者认为从几何学角度分析,髋关节运动过程其实是股骨近端以股骨头几何中心为轴心的旋转运动,IFS的变化与小粗隆初始位置与股骨头中心的距离相关,综合征组患者中前倾角大、头颈长径小,从而显著缩短了小粗隆定点与股骨头中心的距离,因此较小的外旋即可显著降低IFS,而增加内旋会通过前倾角的代偿,显著增加IFS。

综上所述,本研究通过构建骨盆及股骨近端的三维模型,观察IFI患者股髋关节不同运动方式对IFS的影响,进一步论证了髋关节外展及内旋有利于增大IFS,缓解股方肌的压力,为临床进一步认识IFI的发病机制提供重要依据。