探究思维障碍成因 引导突破思维障碍

2021-03-21单正凤

单正凤

[摘 要] 若常常对数学中的错误视而不见、听之任之,久而久之就会形成思维障碍. 若不能突破思维障碍,就会使学生产生畏难心理,不利于健康解题心理的塑造,影响数学思维的发展. 因此,教学中教师应关注错误,分析问题成因,通过启发、训练、疏导等方式帮助学生排除思维障碍,让学生体验成功,树立学习的信心.

[关键词] 思维障碍;畏难心理;突破

在数学学习中,学生常常因思维受阻而中断解题,或是在解题时出错,同时又因思维缺乏多样性和变通性,使得解题陷入了死循环. 久而久之,学生便产生了心理障碍,在遇到新问题时往往情绪烦躁,思路混乱. 是什么造成了学生的思维障碍?教学中应如何进行疏导?笔者选择了几个具有代表性的案例,分析了产生思维障碍的成因,以期和同行交流.

先入为主,影响知识迁移

学生在解题时习惯于使用常用的方法和知识点,对用得较少的知识点或新接触的知识点常感觉不适,从而造成思维障碍.

案例1 有理数及其运算.

师:我们学习了有理数的运算,下面请同学们比较一下分数的大小. (教师PPT展示题目)

-,-,-,-,-

生1:这个很简单,只要通分就可以比较大小了. (很多学生表示赞成)

师:现在给大家几分钟的时间进行计算. (学生积极运算,结果发现分数的分母都是互质的,如果用通分的方法比较,分子会很大,计算起来比较麻烦)

生2:如果用通分的方法计算量很大,那是否可以考虑利用统一分子来进行比较呢?分子的最小公倍数就是60,操作比较简单.

生2的思路提出后,大家豁然开朗,轻松地得出了答案. 在学习中,学生习惯于使用常用方法解题. 比如比较分数的大小时,学生往往先通分,再根据分子的大小来判断分数的大小,而忽视了若分子相同,根据分母的大小也能判断分数的大小,若分子和分母的计算量都很大,则可以通过两两比较的方式,一个一个地突破. 产生这种现象的原因是教学中教师侧重强化训练,忽视了对学生基础知识和基础技能的培养,从而造成学生解决问题的思路过于单一,没有真正认清问题的本质,从而掉入了预设的“陷阱”.

教学反思 要改变这一现状,就要让学生突破先入为主的思维障碍. 首先,学生要养成多观察、多思考的好习惯. 数学题目灵活多变,单一的强化训练只能在短期内提高学生的解题速度,不利于知识的积累和思维的发展. 教学中可以通过一题多解、多解归一等方法,引导学生认清问题的本质,让学生养成善观察、勤思考的好习惯. 其次,注意题目的多样性. 教师在选取练习题时,要注意题目的多样性,善于利用反例让学生经历挫折,从而培养其思维的多样性.

思考角度单一,思维缺乏变通性

学生思考问题时常常从单一知识点或者单一形式出发,缺乏变换,多角度思考问题意识淡薄,从而造成解题思路单一、僵硬、烦琐,思维缺乏变通性.

案例2 七年级兴趣小组实践题.

题目:甲、乙两人步行且同时相向而行,其速度都为1米/秒. 这时丙骑车与甲同时出发,其速度为2米/秒,丙遇到乙后立即返回,遇到甲后又向乙骑行,丙在甲、乙中间往返,直到甲、乙相遇. 若甲、乙两人步行的距离为100米,请问丙共骑行了多少米?

师:请同学们分组讨论,分享一下你们的解题思路.

生1:我们组认为可以分段考虑,首先计算丙与甲同时出发遇到乙时骑行的距离,然后计算从乙到甲的距离,分段计算后再相加.

师:你能知道分为几段吗?

生1:这个算起来好像有点复杂,要一段一段地慢慢计算,可能需要一些时间.

师:是否还有其他的思路呢?比如是否可以求出甲、乙相遇共需多长时间?(教师发现学生纠结于分段数的计算,及时进行引导)

生2:哦!根据路程和甲、乙的速度,可以求出他俩在步行50秒時相遇,丙的骑行时间也为50秒,再根据丙的速度为2米/秒,可以得出丙骑行的距离为100米.

该案例中,学生刚开始分段进行考虑,但解题时碰壁,教师便引导学生从整体出发,换个思路求解,于是解题变得易如反掌. 在数学学习中,学生常常陷入一种解题思路而无法自拔,其主要原因是缺乏多角度思考问题的能力. 解题时学生习惯于模仿和套用固定方法,其思维缺乏变通性,当思维受阻后便束手无策.

教学反思 在数学学习中,如果思维缺乏变通性,成绩就很难得到提高. 因此,教师在平时不妨通过改变问题、改变已知、改变结论等变式训练,让学生经历题目的“变”,从而引发思维的“变”,进而培养学生多角度思考问题的好习惯. 这样既有利于学生突破思维障碍,又能培养学生的自主探究能力.

分类讨论意识薄弱,思维缺乏严谨性

分类讨论思想是初中生必须掌握的一种数学思想,合理分类可以让复杂的问题简单化、模糊的问题清晰化. 若不能准确地把握分类标准而盲目进行分类,往往会使求解方式产生偏差或错误. 教学中教师必须引导学生确定分类标准,知晓何时分类,善于利用数形结合解决问题,从而使学生的思维更加严谨和缜密.

案例3 代指不明.

(为检测学生的数学思维能力,教师采用了问卷调查的方式. )

某小区欲铺设一个等腰三角形草坪,草坪的面积为30 m2,已知一条边的长度为10 m,请问另两条边的长度分别为多少?

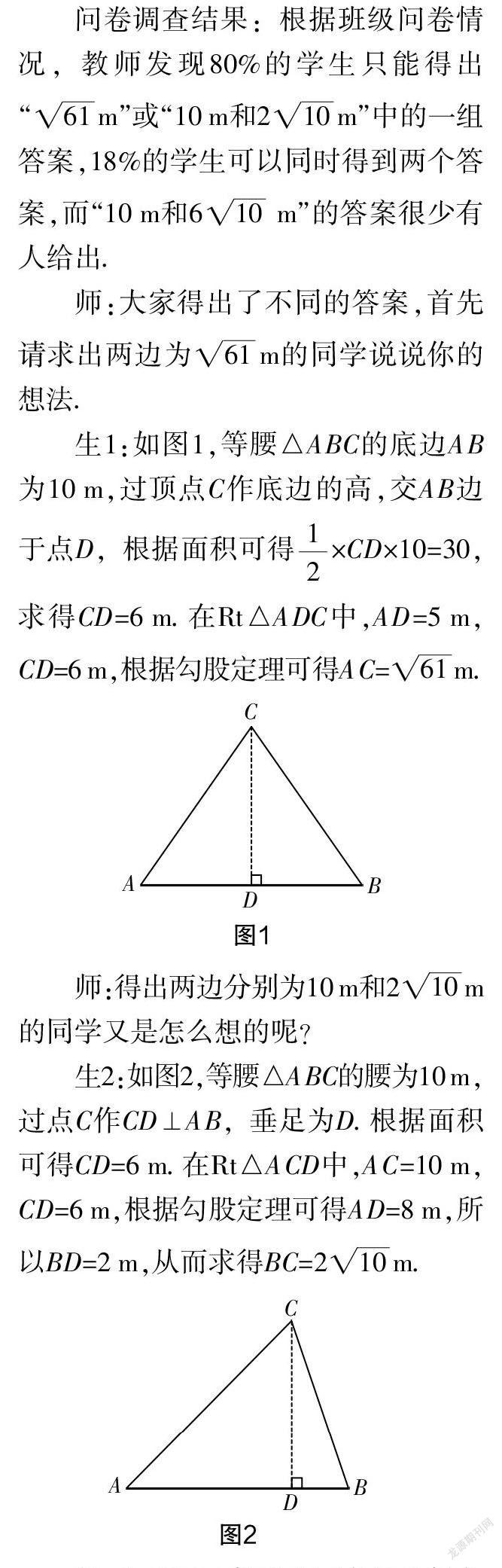

问卷调查结果:根据班级问卷情况,教师发现80%的学生只能得出“m”或“10 m和2m”中的一组答案,18%的学生可以同时得到两个答案,而“10 m和6 m”的答案很少有人给出.

师:大家得出了不同的答案,首先请求出两边为m的同学说说你的想法.

生1:如图1,等腰△ABC的底边AB为10 m,过顶点C作底边的高,交AB边于点D,根据面积可得×CD×10=30,求得CD=6 m. 在Rt△ADC中,AD=5 m,CD=6 m,根据勾股定理可得AC=m.

师:得出两边分别为10 m和2m的同学又是怎么想的呢?

生2:如图2,等腰△ABC的腰为10 m,过点C作CD⊥AB,垂足为D. 根据面积可得CD=6 m. 在Rt△ACD中,AC=10 m,CD=6 m,根据勾股定理可得AD=8 m,所以BD=2 m,从而求得BC=2m.

师:生1和生2都认为三角形为锐角三角形,难道就没有其他的可能性了吗?

从问卷调查的结果和解题过程来看,学生的分类意识不强,分类也不准确. 首先大部分学生给已知边强加了条件,认为已知边是底边或者是腰;其次学生又对三角形的形状做了限定. 造成这一现象的原因可能是学生缺乏日常的分类训练,以致分类意识淡薄,忽视了分类讨论的重要性.

教学反思 分类讨论思想的应用十分广泛,比如当出现图形位置不确定、图形形状不确定、边角指代不明等情况时都需要进行分类讨论. 教师在教学中要有意识地对学生进行训练和引导,让学生掌握分类的方法,知晓为什么分类、何时分类,克服分类的盲目性和主观性,从而培养学生思维的严谨性和全面性.

消除畏难情绪,树立学习信心

部分学生的学习意志薄弱,遇到外界环境干扰时就很难静心思考,从而使情绪受到影响. 当产生情绪障碍后,学生思维受阻,认知混乱,面对题目无從下手,从而产生畏难情绪,导致学习效率低下. 长此以往,当遇到陌生题目时学生就会紧张,以致心理失衡,进而导致思维失衡,无法正确解答问题.

案例4 已知a,b为实数,ab≠1,且2a2+1234567890a+3=0,3b2+1234567890b+2=0,求的值.

题目解析:由于题目给出了庞大的数字作为干扰项,学生看到后心情烦躁,感觉无从下手,于是便产生了严重的畏难情绪. 在畏难情绪的影响下,学生思维混乱,失去了基本的分析能力. 如果定心分析,不难发现a是方程2x2+1234567890x+3=0的一个根;b是方程3x2+1234567890x+2=0的一个根,即为方程2x2+1234567890x+3=0的一个根. 又因为a≠,所以=a·=.

教学反思 学生在遇到庞大的数字或者不熟悉、不擅长的内容时,常常不知所措,不断给予自己心理暗示,认为这个题目很难求解,从产生厌烦的情绪. 教学中教师必须重视这种现象,及时疏导学生的情绪,让学生多体验成功,加强学生克服困难的决心和勇气,逐渐培养学生的自信心.

总之,学生做题时产生的思维障碍是日积月累形成的,若想消除思维障碍,就必须建立长期的目标. 在教学中,教师应善于观察和分析学生的心理变化,启发学生从多角度思考问题和解决问题,进而突破思维障碍,使思维得到锻炼和健康地发展.

1820501186380