大学生校外兼职法律保障调查研究

2021-03-21郝文景王艳玲

郝文景 王艳玲

[摘 要] 目前,在校大学生兼职成为一种普遍现象。但在兼职过程中,大学生合法权益受到侵害的报道屡见不鲜,引起社会关注。以河北政法职业学院学生为调查对象,通过线上问卷和线下访谈的方式进行调查。调查发现,大学生兼职存在质量不高、待遇不高、权益受损情况突出,以及社会监督不力等问题。保护在校大学生兼职权益,需要加强社会监督,明确高校职责,确立大学生的劳动者身份。

[关键词] 大学生兼职;权益损害;权益保障

[基金项目] 2021年度河北省人力资源和社会保障厅研究课题“大学生兼职过程中的法律问题及权益保障”(JRS-2021-1160)

[作者简介] 郝文景(1980—),女,河北保定人,诉讼法学硕士,河北政法职业学院法律系讲师,主要从事诉讼法研究;王艳玲(1964—),女,河北辛集人,学士,河北政法职业学院公共法律基础教学部主任,教授,主要从事民商法研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)51-0041-04 [收稿日期] 2021-08-13

近年来,出于减轻家庭负担、锻炼自身能力等方面的考虑,在校大学生从事兼职日趋普遍,成为社会和高校面临的一个现实问题。但是兼职大学生的权益受到不同程度的侵害,不仅在获取劳动报酬方面有所损失,还在人身权益损害等方面暴露出问题,亟待构建和完善人性化的大学生兼职权益保护体系。

一、大学生兼职情况调查分析

为了对兼职大学生做出全面正确的评估,对大学生兼职问题进行准确解读,笔者通过线上问卷和线下访谈的方式,发放问卷203份,其中有效问卷184份,有效问卷占比90.64%,其调查情况如下。

(一)大学生兼职情况比较普遍

通过调查统计发现,从事过兼职工作的学生占到了77.72%,而且有兼职意愿的学生达到了84.78%

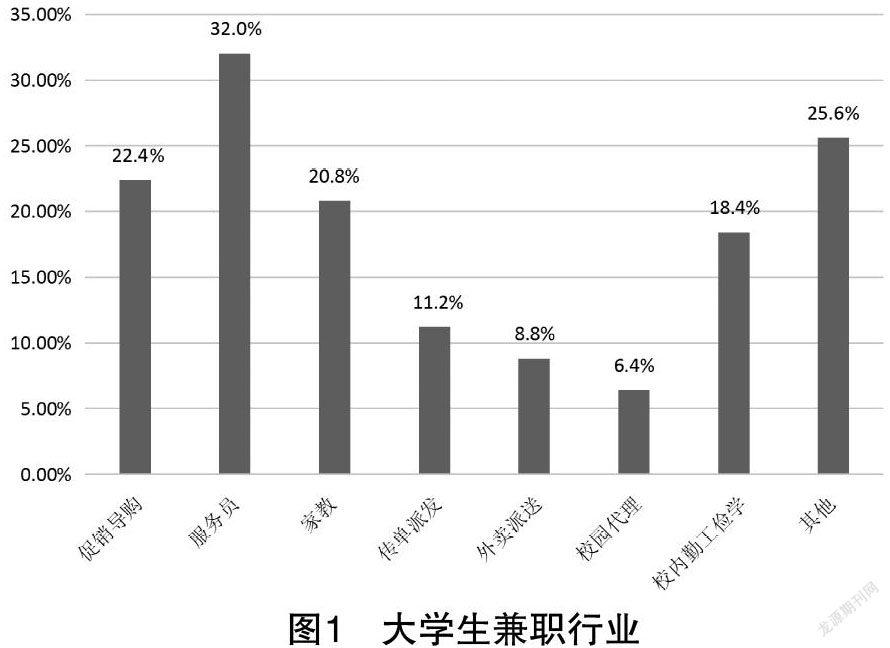

(二)兼职行业多样,但基本与所学专业关系不大

如图1所示,从兼职行业看,促销导购、服务员、传单派发、外卖派送、校园代理等销售服务类占比达到80.8%,成为大学生兼职的首选,另外,20.8%的学生从事过家教工作,25.6%的学生从事过其他工作。从以上数据看,大学生兼职的工作种类众多。

(三)兼职信息获取渠道广泛,真假难辨

从大学生信息获取来源来看,75.38%来自熟人介绍,33.85%通过广告宣传,40%来自网络,通过认可或者学校组织介绍的兼职信息较少。从访谈中了解到,学生考虑最多的是信息的真实性、可靠性。一些不良中介组织或者企业向学生收取保证金、押金,甚至扣押学生证、身份证等证件,侵犯兼职大学生的合法权益。

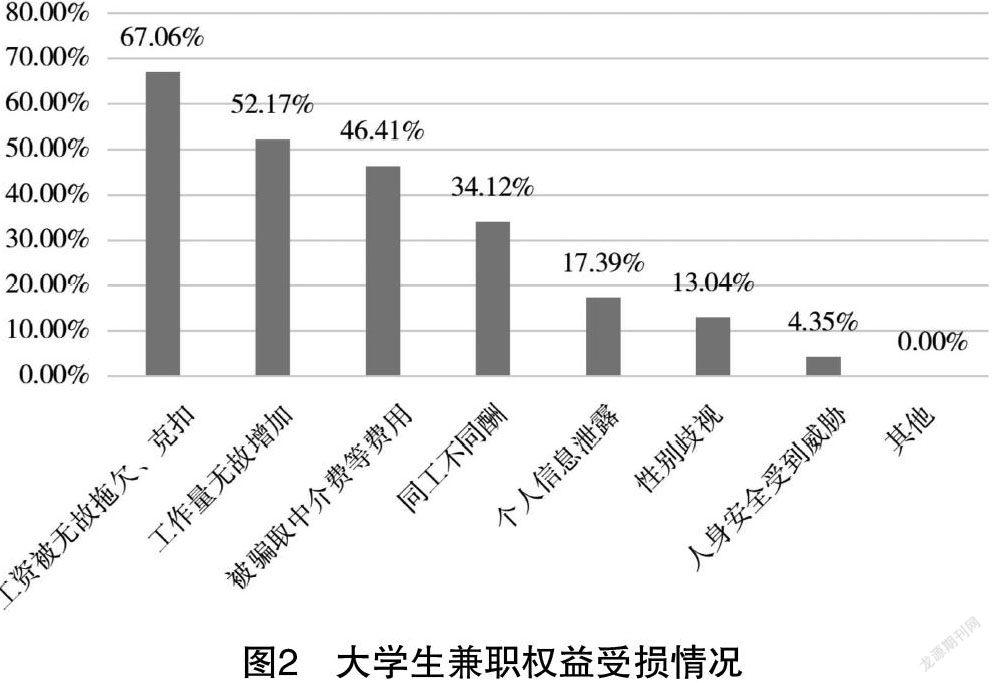

(四)大学生兼职权益受损普遍,维权艰难

调查发现,67.06%的学生被无故拖欠、克扣工资,17.39%的学生个人信息被泄露,13.04%的学生受到性别歧视,4.35%的学生人身安全受到威胁(见图2)。85%以上的用人单位没有与学生签订劳务合同,或者即使签订了劳务合同,也没有将一式两份的纸质版合同交于学生手中,他们压低工资,使得学生与企业在整个过程中处于“真空”状态,兼职双方没有签订任何协议,工资支付非常随意。

学生权益受到侵害后,对于如何解决问题,61.2%的学生选择息事宁人,没有采取进一步的行动。但是通过访谈了解到,绝大多数学生有通过仲裁或者法律途径解决问题的想法,考虑到经济成本,最后都没有付诸实施。仅有2.5%的学生申请过仲裁,3.6%的学生求助过律师。

二、大学生兼职遇到的现实问题

(一)兼职质量不高,达不到锻炼专业能力的目的

目前大學生兼职多数是促销导购、服务员、家教等工作,这些工作在一定程度上锻炼了学生的人际交往或者表达能力,但对其专业提高没有太大帮助,甚至可能与专业学习产生时间冲突,如果处理不好,可能会得不偿失,影响专业学习。造成这种情况的原因有两个:一是需要专业技能的工作一般都有学历和工作经验的要求,在校大学生的条件不满足;二是既能满足企业需求又能够与学生专业技能挂钩的岗位相对较少,但因学生与企业之间缺少沟通的桥梁,企业找不到合适的大学生员工,大学生也找不到合适的兼职工作。

(二)兼职报酬低,学生权益受损严重

从访谈中获知,销售导购、服务员、传单派送等是大学生从事比较多的工作,兼职收入普遍为每小时10元。根据《中华人民共和国劳动合同法》第72条的规定:非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。河北省2019年最低非全日制工资标准是每小时不得低于16元,大学生的兼职工资远远低于同岗位、同工作时间和同强度的劳动者。

(三)缺乏有效的引导和积极的帮助

1.高校对学生兼职的指导和帮助有待强化。《中华人民共和国高等教育法》第56条规定:高等学校的学生在课余时间可以参加社会服务和勤工助学活动,但不得影响学业任务的完成。高等学校应当对学生的社会服务和勤工助学活动给予鼓励和支持,并进行引导和管理。虽然法律要求高校对大学生兼职活动给予鼓励和支持,但在实践中,高校给予学生的指导和帮助一般仅限于课堂上的知识传授、面试技巧等方面,对于学生在兼职过程中遇到的问题,如拖欠工资、上当受骗等缺乏关注和引导。一方面是因高校为学生提供的校内勤工助学岗位有限,不能满足校内大学生对兼职的需求;另一方面高校通过学生组织对大学生兼职进行管理不到位。

2.缺乏有效监管。第一,法律制度不完善。现有的《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》对于兼职大学生的身份没有给予明确的界定,导致大学生权益受到侵害后,因为法律性质和身份地位不明确,是否可以以劳动者的身份维权存在争议,导致大学生维权困难。第二,有关部门监管不力。在问卷调查和访谈中,一半以上的学生有意愿通过向劳动争议仲裁部门或者相关部门寻求帮助。但是劳动争议仲裁部门以纠纷双方签订劳动合同为前提,或者要求学生提供事实劳动关系证明,而绝大多数大学生没有签订劳动合同或者自己拿不到劳动合同,甚至不能提供事实劳动关系的证据;公安部门保护公民人身和财产安全,但对于大学生兼职劳动纠纷产生的财产损失介入较少;而工商部门主要关注企业资质与合法性,对于其与劳动者间的劳动纠纷无权介入。因此,目前大学生能够求助的相关部门不能够给予大学生有效的帮助。

(四)法律维权能力弱,维权艰难

绝大部分大学生比较重视专业知识的学习,但重学分、轻能力,不能灵活应用法律知识,一旦自身权益受损就变得无所适从,不知道如何处理。

大学生都是刚刚步入成年,缺乏社会经验,甄别能力有限,自我保护意识不足,加之缺乏获取兼职信息的渠道,在兼职过程中,因法律知识的欠缺和经验不足,权益受到侵害而不自知,更不知道如何维权。即便是进行维权也因为法律维权能力弱,不能够掌握有效证据,给维权带来困难。

三、如何保护兼职大学生的合法权益

(一)明确兼职大学生的劳动者身份,完善相关法律法规

从现行的法律规定来看,我国大学生符合劳动者的权利能力和行为能力要件。一是《中华人民共和国宪法》第42条规定:中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。大学生是我国公民,当然享有劳动的权利,这是大学生成为劳动者的权利能力要件。二是公民的劳动行为能力要件。公民的劳动行为能力受到三个要素的影响:年龄因素、智力因素和健康因素。大学生一般入学年龄已满18周岁(大学少年班和个别未成年学生除外),掌握一定的科学文化知识,并通过学校的体检,因此,大学生符合成为劳动者的所有要素,是合格的劳动者。因此,在未来的立法中,需要明确兼职大学生的劳动主体地位。但是兼职大学生与普通的劳动者又有所不同,可以考虑将兼职大学生确定为非全日制用工劳动者,使其更加符合兼职大学生实际情况,既保护兼职大学生的合法权益,又能够区别于普通全日制的用工劳动者。

(二)加强监管,明确相关部门的职责

法的稳定性决定了其滞后性。历史学派的萨维尼反对德国制定统一的民法典的一个理由就是民法典一旦制定出来就落后了,虽然说得夸张但不无道理,这就是法律的先天不足。但是相关法律制度出台之前,大学生兼职的合法权益也要保护,这就需要相关部门出台规章或者加强监管。

发挥人力资源与社会保障部门的职能。第一,由人力资源和社会保障部出台规章,为大学生提供一定的保障。人力资源和社会保障部的职能之一就是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草相关法律法规草案,制定部门规章并组织实施。规章可就大学生兼职的劳动强度、劳动时间、劳动报酬等做出强制规定,对于兼职大学生在劳动期间因工作原因致人身伤害的,可以由人力资源与社会保障部门认定为工伤,按照工伤标准予以赔付,建立纠纷解决机制,做到有法可依。第二,加强地方各级人力资源与社会保障部门与高校的联系,将与大学生身份特征和工作特点相符合的兼职需求、就业信息直接推送给高校,这样一方面减少了中间环节,便于企业找到符合需求的人才,也保障了兼职信息真实、可靠。第三,人力资源与社会保障部门发挥自身优势,不定期在高校举办兼职、就业招聘会,搭建企业与高校之间的桥梁。

(三)强化高校职能

1.加强对学生法律意识的培养。以法律知识的教学为突破口,改变过去重学分、轻应用的局面,强调法律知识的实际应用,定期举办法律知识宣讲活动,聘请律师、法官等专业人员作为学校的客座教师,使书本上的法律知识真正成为学生维护权益的“武器”和“工具”。

2.为学生提供可靠的兼职信息。当今社会,就业已然成为社会关注的焦点,在校大学生兼职成为大学生就业前的重要实践,学生通过兼职能够锻炼能力,为未来就业奠定基础,同时在兼职过程中能够认清社会现实,找到差距,回到校园后,能够更加勤奋上进,形成良性循环。因此,为学生提供可靠的兼职信息是一举多得的事情。高校应该成立专门的部门,通过专门渠道为学生提供兼职信息。可以考虑建立兼职信息库,校内校外的雇主都可以发布招聘信息(学校负责审核通过,保证招聘信息的可靠性),在此基础上,发挥学生组织的作用,群策群力地为兼职大学生提供帮助。一方面学生获得的兼职信息有保障,避免权益受到侵害;另一方面学生有了依靠,有了维护自身权益的底气和信心,通过兼职锻炼了能力,为将来就业打下基础。同时,有利于高校对兼职学生的管理,有利于和谐校园建设。

3.完善相关规章制度,提升学生素养和技能。近十几年高等教育得到快速发展,据统计,大学毕业生人数已经从2000年的107万逐步增长为2021年的909万,但有相当一部分大学生的素质和能力不符合市场需求,创新意识不强。转变办学理念,以市场需求为导向,培养社会急需的综合性和专门性人才是高校面临的一个重大课题。就目前而言,高校通过完善相关规章制度,将人才培养与就业结合起来,全面落实學生职业生涯规划体系,鼓励学生在校期间从事与专业技能相关的兼职,可以折算相关课程学分,通过职业辅导、就业网站建设、学生社团和校园媒体加强引导宣传,多形式、多层次、全方位培养学生素质和专业技能,使学生适应市场需求。

3361501908264