Dix-Hallpike 诱发试验双侧阳性的良性阵发性位置性眩晕的临床分析

2021-03-20李晓波杨见明

李晓波 杨见明

BPPV 是最常见的前庭疾病,其在人群中的累计发病率为10%。数天至数周能够自然缓解,约50%的患者可能复发[1]。BPPV 按其所累及的半规管被分为后半规管(posterior canal, PC)、水平半规管(horizontal canal, HC)和上半规管(superior canal,SC)BPPV,其中以PC-BPPV 最为多见(占85%~95%),其次为 HC-BPPV(占 5%~15%),SC-BPPV 则较少见(占 1%~5%)[2,3]。

Dix-Hallpike 试验(以下简称D-H 试验)是诊断后半规管或上半规管BPPV 的常用方法,一般认为,若患耳向地时诱发出带扭转成分的垂直上跳性眼震(扭转成分向患耳,垂直成分向上),则诊断为后半规管BPPV。若患者表现为垂直下跳性眼震,或出现带扭转成分的垂直下跳性眼震(扭转成分向患耳,垂直成分向下),则诊断为上半规管BPPV。但是笔者发现部分BPPV 患者可以表现为双侧D-H 试验阳性,并且眼震类型复杂多样,在此对双侧D-H 试验阳性患者的眼震特点作一总结分析。

资料与方法

1 临床资料

2018年 1月~2019年 12月就诊于我院耳鼻喉科门诊确诊为BPPV 患者共有220 例,其中D-H 试验阳性患者150 例,双侧阳性14 例,其中男2 例,女 12 例,平均(50.71±13.76)岁,病程 5~26 天。

2 方法

2.1所有患者经询问病史及头颅影像学检查排除颅内病变导致的中枢性位置性眩晕。在暗室中,患者佩戴眼罩、采用红外视频眼震电图(Video nystagmography, VNG,丹麦国际听力VO425)进行检查,记录患者体位试验诱发的眼震。该项设备具有双侧摄像头,可同时追踪患者双侧眼球运动。

2.2诱发试验

Dix-Hallpike 诱发试验:患者坐于检查床上,头戴视频眼罩保持睁眼状态,检查者立于患者后方,双手扶其头部向一侧转45 度,快速转换为卧位,头部下垂约30°,观察患者眩晕与眼震发作情况。

2.3复位方法

采用改良Epley 法复位:患者坐于检查床上,头部向患侧转45°,快速转换为卧位,头部下垂约30°。观察患者眩晕、眼球震颤停止后,将其头部向健侧旋转90°。1 分钟后,将病人由仰卧位转为健侧卧位,同时,头部继续向健侧旋转90°。待眩晕和眼球震颤停止后,扶患者坐起,头部向前倾斜30°。

3 疗效评价及随访

疗效按2017年新修订标准[4]进行评价:①治愈:位置性眩晕完全消失;②有效:位置性眩晕和/或位置性眼球震颤缓解,但未消失;③无效:位置性眩晕和/或位置性眼球震颤未得到缓解甚至加重。在本研究中,治愈和有效统称为有效。治疗结束后第1天立即对患者进行评估,1 周后复诊根据临床表现及体位试验综合评价疗效。一个月后,通过电话询问患者病情,以确定是否有复发。

4 统计学处理

采用描述性方法进行统计学分析。

结果

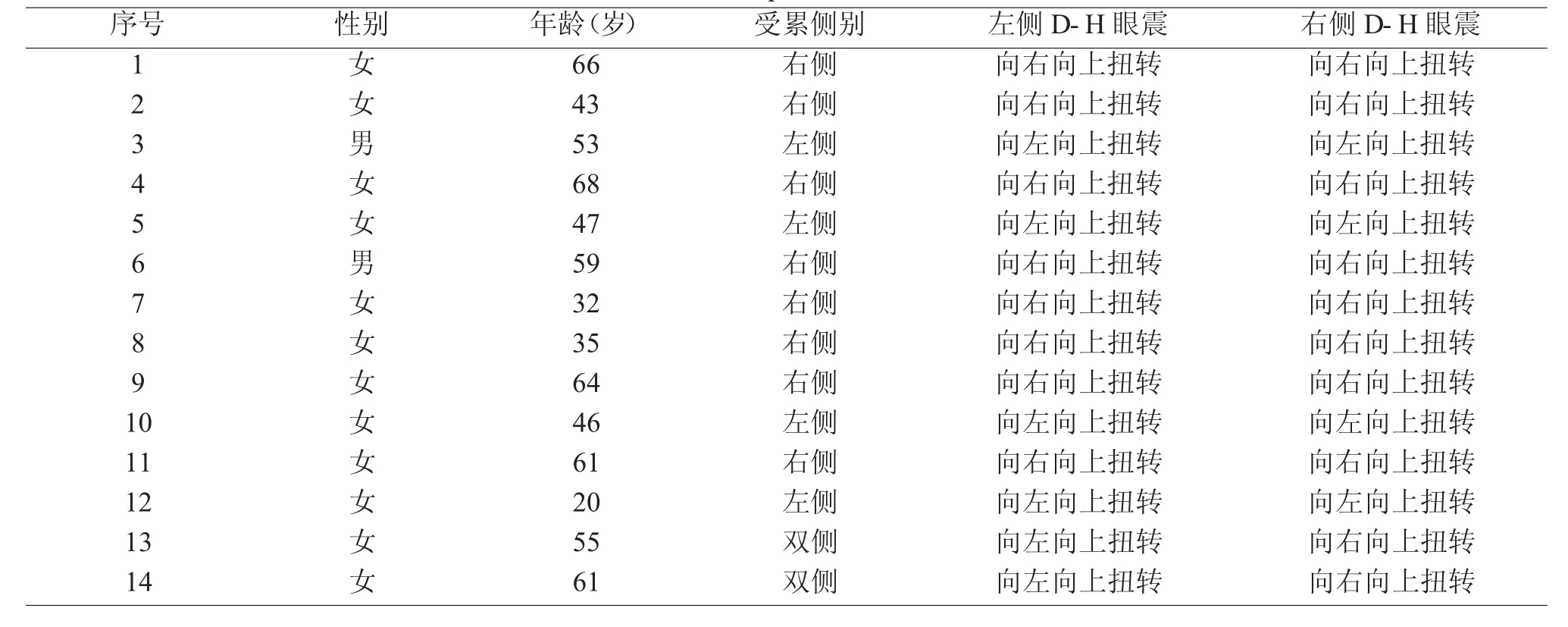

150 例D-H 试验阳性患者中双侧眼震阳性14例,其中受累右侧后半规管8 例,左侧后半规管4例,双侧后半规管2 例。14 例D-H 试验双侧阳性的眼震类型(如表1)表现为:2 例双侧可见扭转、向上、向地性眼震,进一步行平躺试验为垂直向上性眼震,分次给予双侧改良Epley 法复位后双侧眼震均消失;12 例患侧为扭转、向上、向地性眼震,健侧为扭转、向上、离地性眼震者,给予患侧改良Epley法复位后双侧眼震均消失,见表1。

表1 14 例PC-BPPV 患者Dix-Hallpike 试验双侧眼震阳性患者临床特征

讨论

Dix-Hallpike 检查法是诊断后半规管BPPV 的经典诱发试验。根据Ewald 第二定律,垂直半规管离壶腹方向的内淋巴液流动,即静纤毛向动纤毛的方向摆动,可引起前庭神经兴奋。后半规管BPPV 患者在坐位时,耳石远离总脚,靠近壶腹端,行D-H 试验悬头位时,壶腹位置抬升,总脚位置下降,这时耳石远离壶腹端,向总脚方向移动,从而带动内淋巴使壶腹嵴向椭圆囊侧偏斜,产生兴奋刺激。

通常认为D-H 试验只刺激患侧后半规管,诱发垂直向上、向患侧扭转的眼球震颤,而健侧不受影响。本研究中D-H 诱发试验阳性中有12 例患者健侧出现同患侧类似眼震,即均为扭转向上朝向患侧眼震。早在1994年Sven Steddin 就提出了单侧模仿性BPPV 的概念,他指出如果诊断性定位操作没有将头颈与躯干适当对齐,则单侧BPPV 诱发眼震可能与双侧BPPV 相似[5]。根据传统的半规管解剖学和生理学观点,行健侧D-H 试验时,患者头部呈悬头位,此时患侧后半规管处于水平位,很难引起耳石的移动,一般不产生眼震。但若检查操作有误差时,健侧D-H 试验可能引起耳石移动。杨晓凯等[6]应用3D-CISS 序列MRI 扫描测量半规管的空间方向发现左右后半规管夹角为106.61±8.58 度,后半规管与矢状头平面夹角为53.31±4.29°,左右共同平面对半规管近乎平行,但后半规管和矢状面夹角要大于传统上认为的45°。故可能由于个体解剖差异,当部分患者健侧行D-H 试验时,患侧后半规管并不完全处于水平位,耳石可以远离壶腹或朝向壶腹流动,产生眼震。当耳石远离壶腹运动,可产生兴奋性刺激,这时诱发的眼震与患侧扭转的方向和类型一致,见图1。

图1 单侧和双侧BPPV 在D-H 试验中双侧阳性眼震形成机制

熊彬彬等[7]研究发现单侧PC-BPPV 患者D-H试验眼震双侧阳性者中,健侧除了可以引出与患侧相似的向上扭转性眼震,还有部分患者可诱发出垂直下跳性成分的眼震,其比例较前更高。吕恬等[8]总结发现当耳石向总脚移动时,健侧后半规管兴奋,产生逆时针旋转伴垂直成分向上的眼震,即与患侧D-H 试验相同的眼震。但是当耳石向壶腹移动时,健侧后半规管抑制,患侧后半规管壶腹嵴嵴帽带动毛细胞纤毛由动纤毛向静纤毛摆动,患侧出现抑制性放电,从而导致与其偶联的健侧上半规管相对兴奋,产生与患侧D-H 试验相反的眼震,临床表现为顺时针旋转伴垂直成分向下的眼震或单纯下跳性眼震。一侧后半规管抑制引起的眼震与对侧上半规管兴奋引起的眼震相同,临床表现为以垂直向下为主的眼震[9]。

另外2 例患者出现双侧眼震水平方向相反的扭转、向上、向地性眼震,判断为双侧后半规管BPPV,这时可通过平躺试验与水平管BPPV 相鉴别。Akihide Ichimura[10]报道了一例平卧位诱发持续性上跳性眼震的双侧后半规管BPPV 患者。可能是由于双侧后半规管刺激对等,扭转成分方向相反使得眼球震颤相互抵消,而向上成分由于相同方向重叠而增强,呈现出纯粹的上跳性眼球震颤,并且震颤幅度增大。若水平半规管内耳石位于后臂时,在行平躺试验时,坐位变为仰卧位,耳石后臂向卧位最低处移动,呈离壶腹运动,产生抑制性刺激,诱发出水平向健侧的眼震;若耳石位于半规管前臂或半规管近单脚处时,仰卧位时,耳石流向壶腹嵴,产生兴奋性刺激,诱发出指向水平向患侧的眼震[11]。陈哲等[12]发现在双侧D-H 试验阳性患者中有少数虽然眼震方向相反,类似双侧后半规管BPPV,但是眼震强度不对称,眼震较强一侧经相应的复位治疗使DH 试验转为阴性,这种情况应怀疑可能存在假性双侧PC-BPPV。

研究发现[13,14]部分单侧上半规管BPPV 患者双侧D-H 检查均能诱发伴或不伴扭转成分的垂直向下眼震。原因可能是上半规管BPPV 患者直立位时耳石颗粒多位于壶腹内,当一侧上半规管进行诱发试验时,对另一侧半规管同样能引起刺激,就是说对健侧进行诱发试验时,亦能对患侧壶腹嵴产生刺激。当眼震成分不带扭转时,可根据眩晕及眼震的强度判断出患侧[15]。随着生活水平的提高,患者就医及时,上半规管发病率有所提高。在排除中枢性疾病的基础上,如果D-H 试验诱发下跳性眼震,不能只考虑上半规管BPPV。前面提到后半规管耳石也可以诱发出下跳性眼震。Janet Odry Helminski 等[16]提到由于半规管平面与矢状面的相对性,SC 产生的振幅扭转成分非常小,而PC 产生的扭转成分较强烈。并且SC-BPPV 的扭转方向一般指向受累耳,而PC-BPPV 扭转方向往往远离受累耳。

综上所述,D-H 试验诱发的眼震类型复杂多样,尤其遇到双侧眼震时更应谨慎处理,可反复多次检查以明确半规管责任管。判断眼震方向与诱发侧别同样重要,必要时结合其他检查,如通过滚转试验、平躺试验与水平管BPPV 鉴别,以及影像学检查排除中枢性眩晕等。