肝硬化合并胆囊结石应用不同手术治疗的临床效果

2021-03-17赵鹏

赵鹏

福建医科大学附属三明第一医院肝胆外科,福建三明 365000

肝硬化临床病理表现为肝脏假小叶的形成,长期慢性炎症的刺激下反复对肝细胞造成损伤,进而形成纤维组织增生,对血管与正常肝细胞结构造成破坏,最终发展为假小叶。肝硬化属于一种不可逆转的疾病,极易引起相关并发症,如胆囊结石。根据相关临床研究显示,随着肝硬化病情的发展,胆囊结石发生的风险性也呈现递增趋势[1]。肝硬化合并胆囊结石作为一种肝脏类型疾病,在临床中较为常见,患者在肝脏组织损伤的影响下,对胆囊与胆管造成伤害,进而演变为胆囊及胆管结石,其临床治疗方式以手术为主,但在手术操作下,患者术后容易出现并发症,对其临床恢复效果造成影响[2]。因此,如何为肝硬化合并胆囊结石患者提供更为安全的手术治疗方式,尽可能地规避手术意外,降低手术风险,是保障临床治疗有效完成的关键问题[3]。基于此,该研究方便抽取该院于2018年1月—2020年12月收治的58例肝硬化合并胆囊结石患者为研究对象,探讨不同手术治疗方式的临床应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便抽取于该院进行诊治的肝硬化合并胆囊结石患者58例,根据随机抽签方式进行分组,组别为参照组与观察组,每组29例。参照组:男18例,女11例;年龄35~64岁,平均(49.38±2.76)岁;病程1~6年,平均(2.94±1.05)年;Child-pugh肝功能分级[4]:A级20例,B级9例。观察组:男16例,女13例;年龄33~65岁,平均(49.41±2.82)岁;病 程1~6年,平 均(2.87±1.11)年;Child-pugh肝功能分级:A级19例,B级10例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。肝功能ChildA级者,一般不做特殊术前准备;B级者酌情给予护肝及控制腹水、降低门静脉压力等治疗,待肝功能好转后行手术治疗。该研究符合医院伦理委员会的要求且批准。

纳入标准:经临床检查确诊为肝硬化合并胆囊结石,符合《肝硬化诊治指南》[5]中的相关诊断标准;患者与其家属自愿签署知情同意书。

排除标准:存在手术禁忌证者;精神疾病者;恶性肿瘤者;凝血功能障碍者;全身感染性疾病者;心肝肾肺功能存在严重障碍者。

1.2 方法

参照组治疗方式选择开腹胆囊切除术,具体操作为:对患者施以气管插管全身麻醉,调整其体位至仰卧位,常规消毒和铺巾,于患者右肋缘下做斜切口,长度约为15 cm,逐层切开,用超声刀顺沿胆囊底部、两侧将胆囊两侧浆膜切开,自胆囊底部朝胆囊颈方向对胆囊进行游离操作,之后将胆囊三角区上腹膜剪开,予以钝性分离,在胆囊管与胆总管完全暴露后,完全摘除胆囊,胆囊管残端予以结扎和贯穿缝扎操作,对胆囊床做止血和缝合操作,常规留置引流管,仔细对术野进行止血和清理,检查手术器械无误后逐层关腹。

观察组治疗方式选择腹腔镜胆囊切除术,具体操作为:予以患者气管插管全麻,调整体位为头高脚低左侧倾斜30°体位,常规消毒铺巾,根据患者情况于患者腹部做3~4个小孔,长度分别约为1 cm、0.5 cm,利用气腹针经脐下小孔穿入腹腔,将二氧化碳气体注入腹腔内,建立人工气腹,术中CO2气腹压维持在8~12 mmHg;之后经脐下皮肤切口将戳卡置入,置入腹腔镜,发现胆囊后在内镜直视状态下再次穿入2~3个戳卡,借助戳卡孔将带超声刀置入,在电视显示屏的监视下进行胆囊分离和胆囊切除操作;胆囊管用Hemlock夹闭,最后经腹部剑突下小切口取出胆囊,常规留置引流管,去除气腹后对伤口进行缝合。

1.3 观察指标

对两组患者临床疗效、手术指标(手术出血量、手术时间、手术后引流量、手术后引流时间、手术后排气时间以及住院时间)以及并发症发生率进行对比。临床治疗效果分为显效、好转以及无效3个方面,显效表示患者临床症状得到显著改善,未出现严重并发症;好转表示患者临床症状明显好转,出现轻微并发症,但得到良好控制;无效表示患者临床症状改善程度不明显,出现严重并发症;临床治疗总有效率=(显效例数+好转例数)/总例数×100.00%。并发症主要包括切口感染、肝功能损伤、胆管出血以及上消化道出血。

1.4 统计方法

采用SPSS 24.0统计学软件进行数据分析,计量资料符合正态分布的以(±s)表示,组间差异比较采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

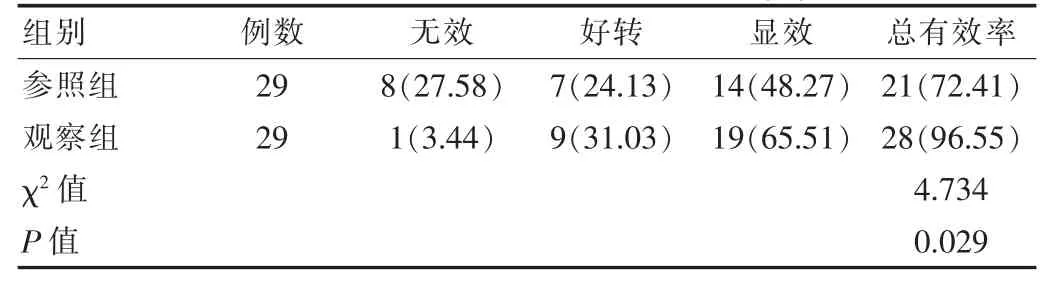

2.1 两组患者有效性比较

观察组患者临床治疗总有效率为96.55%,参照组患者为72.41%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床治疗效果比较[n(%)]

2.2 两组患者手术指标比较

观察组患者各项手术指标与参照组进行对比均存在明显优势,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术指标比较(±s)

表2 两组患者手术指标比较(±s)

?

2.3 两组患者并发症发生率比较

观察组患者并发症发生率为6.89%,参照组为31.03%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

肝硬化是临床发病率较高的一种慢性进行性肝病类型,在长期且反复作用下出现弥漫性肝损伤,诱发原因多为病毒性肝炎、酒精中毒、代谢障碍、营养障碍以及胆汁淤积等,临床症状以腹胀、乏力、面色晦暗、双下肢水肿以及脾大为主[6-7]。我国是一个乙肝大国,乙肝后肝硬化是肝硬化最常见的原因。肝硬化合并胆囊结石在肝胆疾病中具有较高的发生率,且在胆囊炎反复发作的影响下,患者会出现发热、黄疸、腹痛以及肝脓肿等临床表现[8-9]。相关临床数据显示,肝脏组织在损伤状态下,其红细胞也遭受到侵害,随之引起肝硬化患者高胆红素血症,出现代谢紊乱、胆固醇饱和的情况;同时,门静脉高压症会降低患者体内胃肠道黏膜的屏障功能,致使细菌侵入,使其结晶沉淀为结石[10-11]。肝硬化合并胆囊结石患者引起门静脉高压,致使其凝血功能与肝脏储备功能存在障碍,增加了临床治疗的风险性与病死率,传统开腹手术在临床应用中具有广泛性,但其操作切口较大,肝硬化合并胆囊结石患者在静脉高压影响下,会增加手术出血量,引起患者相关并发症,因此其临床应用存在一定的局限性[12]。医疗技术与微创手术的发展为临床治疗提供了更多的选择,应用腹腔镜为患者实施手术,可以借助腹腔镜改变手术入路方式,尽可能降低对患者机体的损伤[13]。腹腔镜胆囊切除术能够在腹腔镜清晰的视野下对胆囊组织进行操作,避免对胆管造成不必要的损伤,降低对患者机体的侵害,进而有效控制患者术中出血量,具有创伤小、安全性高以及并发症少等优势;同时,可以有效维持人体内环境的恒定性与消化系统的完整性,避免患者术后出现胆道功能紊乱,提高患者对手术治疗的认可程度[14]。叶竹平[15]研究中表明,肝硬化合并胆囊结石患者应用腹腔镜胆囊切除术后,其临床并发症发生率为5.0%,手术时间为(52.10±11.63)min,术中出血量为(87.45±11.52)mL,住院时间为(5.85±2.03)d,其各项数据均明显优于传统开腹手术组。该次研究中,观察组患者并发症发生率为6.89%,低于参照组(P<0.05),且观察组患者手术指标中手术出血量、手术时间以及住院时间分别为(71.47±10.18)mL、(69.42±9.76)min、(8.24±1.26)d,各项数据均优于参照组(P<0.05);该研究结果与叶竹平[15]研究中并发症发生率与手术指标方面的结果具有一致性,说明腹腔镜胆囊切除术可以改善患者手术指标,提升临床治疗安全性,有助于促进患者术后康复。虽然对于肝硬化合并胆囊结石患者应用腹腔镜胆囊切除术安全有效,但是其较普通的胆囊结石手术相比仍有较大的手术难度,出血量及手术时间均明显高于普通胆囊切除术。该研究是在同时具有相当开腹和腹腔镜胆囊切除术经验的医师中开展的,术中全部腹腔镜完成,无中转开腹。建议已经度过腹腔镜胆囊切除术学习曲线的外科医师积极开展,初学者仍需要非常慎重。

综上所述,肝硬化合并胆囊结石患者应用腹腔镜胆囊切除术,可有效降低患者术后并发症发生率,改善患者手术指标,进而提升临床治疗的效果,对患者康复具有积极的意义。