呼吸训练措施在慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者中的应用研究

2021-03-17曾亚英

曾亚英

福建医科大学附属泉州第一医院呼吸与危重症医学科,福建泉州 362000

气流受限是慢性阻塞性肺疾病的主要特征,在疾病的治疗过程中,恢复气道通气和改善呼吸道症状的基础上,还需要加强对病情急性加重的防控。受到合并症的影响,疾病的危险程度显著增加。在慢性阻塞性肺疾病患者中,呼吸衰竭是一种严重的合并症,存在致死风险,应积极加以防治[1]。而在治疗恢复期间,气体交换受损、活动无耐力、营养失调以及睡眠紊乱均是影响其恢复效果的重要因素,应该采取针对性的护理干预措施[2]。在此基础上,应该加强呼吸功能锻炼,结合患者的实际情况,采取科学的呼吸训练措施[3]。鉴于此,该研究方便选取该院2019年1—12月收治的73例慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者,探讨不同护理干预的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取该院收治的73例慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者,根据单盲分组方式划分组别(观察组37例和对照组36例)。纳入标准:①符合慢性阻塞性肺疾病、呼吸衰竭的诊断标准,其中PaCO2>55 mmHg[4];②可自主呼吸;③患者及其家属知情同意。排除标准:①心、肝、肾等不全者;②不配合治疗者[5]。观察组中男34例,女3例;年龄48~87岁,平均(67.53±5.06)岁。对照组中男34例,女2例;年龄45~86岁,平均(65.40±5.31)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组(常规护理):①病情观察:通过护理诊断,了解患者的气体交换受损情况、活动耐力、营养状态、睡眠状况,观察并发症的发生情况。监测患者的体征状态,将患者调整为舒适的休息体位。实施低流量吸氧(1~2 L/min),观察患者是否出现呼吸困难减轻、呼吸频率减慢以及活动耐力增加等表现。遵医嘱用药。②心理护理:加强护患沟通,鼓励患者充分表达自己的内心想法,认真倾听患者诉说。针对患者担心、顾虑的问题,详细予以解释说明。介绍常见的风险事件及相关防治方法,避免患者过度焦虑。在日常用药、饮食、活动期间,叮嘱患者家属在身边陪护,增加患者内心的安全感。随着患者活动耐力逐渐提高,合理安排日常生活活动,建议患者到户外活动,呼吸新鲜空气,帮助其放松心情,保持情绪稳定。

观察组(呼吸训练措施+常规护理):基于常规护理(同对照组)应用呼吸训练措施,具体如下:①健康教育:结合患者的病情,开展健康教育,讲解慢性阻塞性肺疾病、呼吸衰竭相关知识的同时,介绍治疗恢复期间的各项呼吸训练措施,说明各项措施对于改善临床症状和促进肺功能恢复的影响,进而提高患者对于呼吸训练措施配合度,根据医护人员的指导进行训练。②缩唇呼吸法:由医护人员向患者演示缩唇呼吸,说明吸气、呼气时的要点和注意事项。在吸气时,要求患者用鼻吸气(紧闭口唇),以吹口哨的方式进行呼气。该过程中,按照1:2或1:3的吸呼比进行呼吸。③腹式呼吸法:在腹式呼吸的训练中,患者根据医护人员的演示和说明,先后进行卧位、坐位和站立位的训练。指导患者将双手分别放在上中腹部、胸部前壁,经鼻腔缓慢吸气(紧闭口唇),用手感受腹部凸起。然后经口缓慢呼气,用手感受腹部凹入。在不同体位,反复进行腹式呼吸训练。患者可以在行走、上下楼梯时,按照上述方法进行腹式呼吸训练。④有效的咳嗽训练:患者取坐位,身体前倾,经过多次腹式呼吸训练后。深吸气后,屏气3~5 s,张口咳嗽。该过程中,患者将手按压在腹部,感受腹肌收缩,达到促进咳嗽的目的,必要时,需要通过轻轻按压胸锁关节气管处,达到诱发咳嗽的目的。⑤在呼吸功能训练的过程中,吹笛子、吹蜡烛、吹气球均是良好的训练途径,对于慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者呼吸功能的改善与恢复有积极的影响。

1.3 观察指标

①呼吸功能:在护理前后,监测和记录两组患者的第一秒用力呼气容积(FEV1)和用力肺活量(FVC),FEV1水平、FVC水平的提升,反映出患者呼吸功能的改善[6-7]。②症状缓解时间:观察两组患者的气促、咳嗽、咳痰等症状的缓解情况,记录各种症状缓解时间[8]。③满意度:应用纽尔卡斯满意度调查表,调查患者对于护理效果的满意度(20~100分),评价为十分满意(>85分)、满意(60~85分)以及不满意(<60分)等标准,满意度=(十分满意例数+满意例数)/总例数×100.00%。

1.4 统计方法

采用SPSS 19.0统计学软件分析数据,计量资料符合正态分布,用(±s)表示,比较采用t检验;计数资料采用频数或率(%)表示,比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者呼吸功能恢复情况比较

护理后,与护理前相比,两组FEV1水平、FVC水平均显著提升,差异有统计学意义(P<0.05),且观察组患者护理后FEV1水平、FVC水平比对照组更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者呼吸功能恢复情况对比[(±s),L]

表1 两组患者呼吸功能恢复情况对比[(±s),L]

?

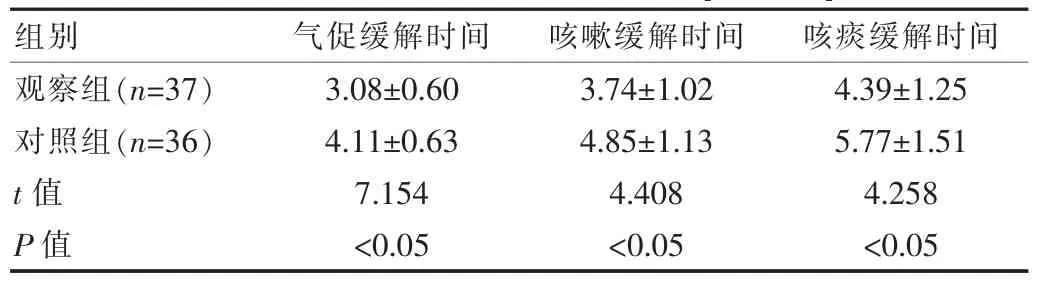

2.2 两组患者症状缓解时间比较

观察组气促缓解时间、咳嗽缓解时间、咳痰缓解时间比对照组更短,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者症状缓解时间对比[(±s),d]

表2 两组患者症状缓解时间对比[(±s),d]

?

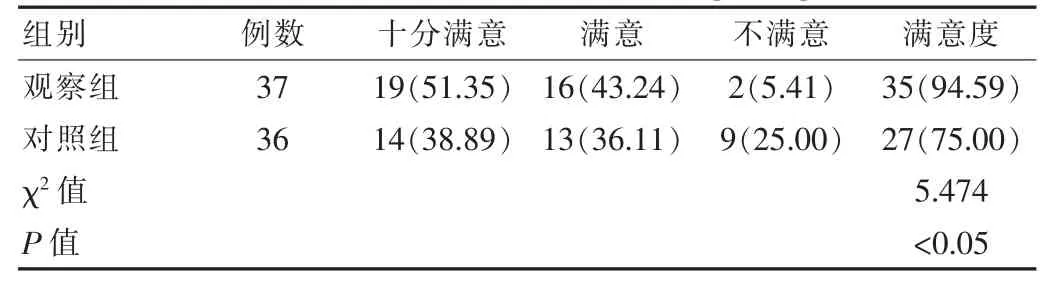

2.3 两组患者护理满意度比较

观察组护理满意度比对照组高,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者护理满意度对比[n(%)]

3 讨论

慢性阻塞性肺疾病的发生,主要受到感染、空气污染、职业性粉尘等多种因素的影响,会引发慢性支气管炎、肺气肿。患者由于气道气流受限,会出现呼吸困难,同时伴随有咳嗽、气促等症状[9-10]。病情的进行性发展,加重了患者的肺功能损伤,存在呼吸衰竭的风险[11]。合并呼吸衰竭的慢性阻塞性肺疾病患者,应该及时接受治疗,通过支气管舒张、低流量吸氧、抗感染治疗、糖皮质激素治疗等方式,有效改善气道通气,促进气道炎症的消退,改善患者的临床症状[12]。在此基础上,还应给予患者细致、周到的护理服务[13]。慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者治疗恢复期间的护理工作中,主要以改善气体交换功能和提高其活动耐力为目标,改善其营养状态,提高睡眠质量,进而加快其康复进程[14]。该过程中,应该着重关注患者的呼吸功能恢复情况,进而加强呼吸功能的训练,采取有效的呼吸训练措施[15]。

开展健康教育,提高慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者对于自身疾病的认知程度,并认识到呼吸功能训练对于病情康复的影响,能够自觉配合医护人员,便于各项呼吸训练措施的顺利开展[16]。在医护人员的演示和指导下,帮助慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者掌握各项呼吸训练措施,通过反复的训练,促进其呼吸功能的恢复[17]。该过程中,开展健康教育,向患者介绍各项呼吸训练措施,讲解其操作方法,说明其预期的应用效果,让患者可以更好地依从与配合训练[18]。采取缩唇呼吸法,根据吸气、呼气时的要点和注意事项,进行规范训练[19]。患者在卧床、坐、站立、行走、上下楼梯时,均可以进行腹式呼吸的训练,具有增加肺通气量、扩大肺活量、减少肺部感染等方面的作用,对于患者呼吸功能的改善有积极的影响[20]。训练过程中可以采取吹笛子、吹蜡烛、吹气球等简单、易行的训练方法,能有效改善患者的呼吸功能。在此基础上,室内环境应保持温度适宜、空气清新,让患者远离可以诱发疾病发作的相关因素[21]。在护理人员的指导下,规范用药。根据护理人员的建议,合理膳食,增加优质蛋白的供给,提高脂肪的摄入比例,同时降低碳水化合物的摄入,增加维生素、纤维素以及矿物质元素的补充[22]。

该研究结果显示,在常规护理的基础上,应用呼吸训练措施,观察组患者的气促缓解时间、咳嗽缓解时间、咳痰缓解时间分别为 (3.08±0.60)、(3.74±1.02)、(4.39±1.25)d,均比对照组更短(P<0.05)。观察组患者的护理满意度为94.59%,显著高于对照组(P<0.05),说明呼吸训练措施的实施,可以获得令患者满意的护理效果。护理后观察组FEV1(2.64±0.57)L、FVC(2.85±0.76)L,均明显优于对照组。吴元浩等[22]研究中表明,慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者应用呼吸训练,其第1秒用力呼气容积(1.79±0.22)L、用力肺活量(3.09±0.27)L、FEV 1/FVC(62.16±5.94)%与常规护理组别比较差异有统计学意义。该研究在呼吸功能方面的数据与吴元浩等研究结果具有一致性,充分反映出呼吸训练措施对于加快临床症状改善的优势作用。

综上所述,呼吸训练措施在慢性阻塞性肺疾病并呼吸衰竭患者中的应用,对于加快临床症状的改善以及肺功能的恢复有积极的促进作用。