西方户外运动研究进展:历程、内涵与议题

2021-03-17陈昆仑,李璞,刘小琼,牛小洪

陈昆仑,李璞,刘小琼,牛小洪

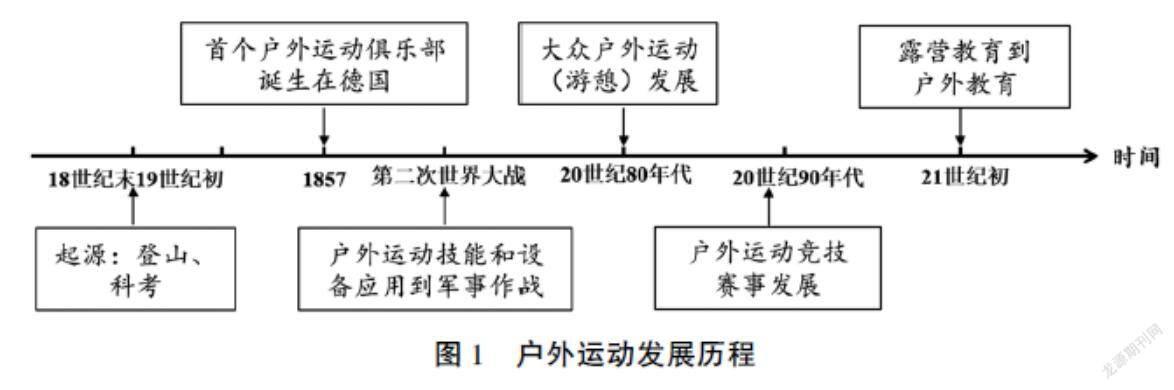

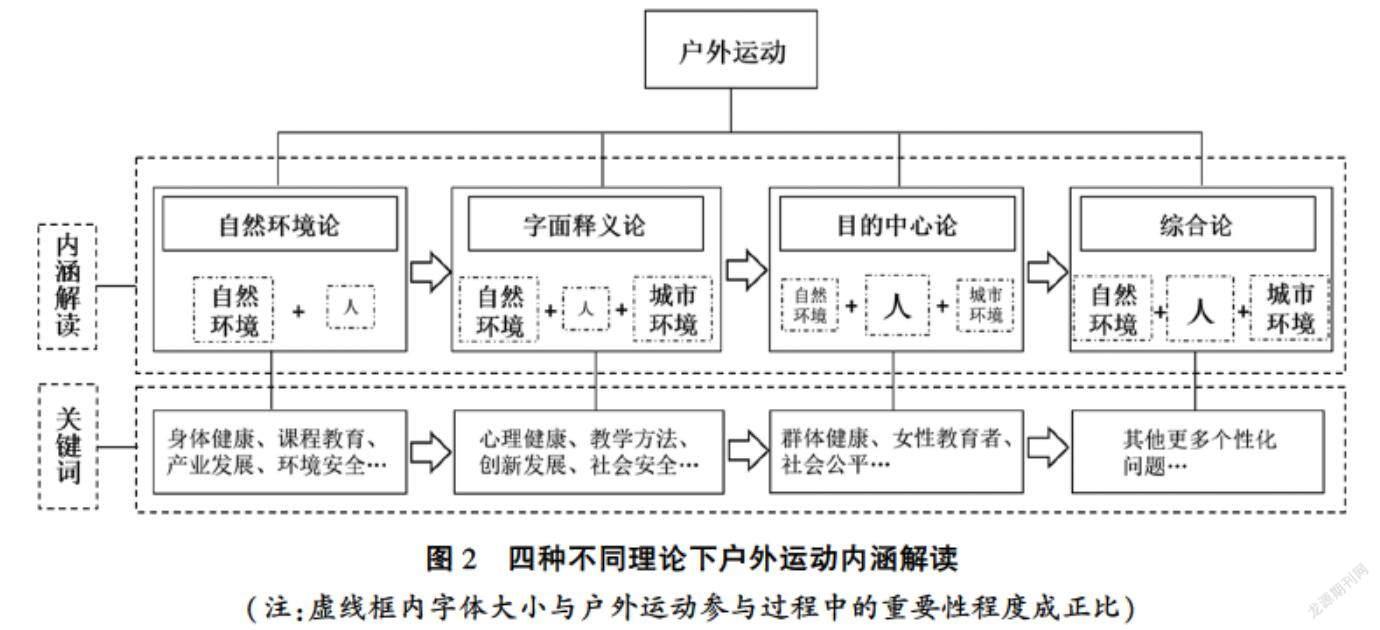

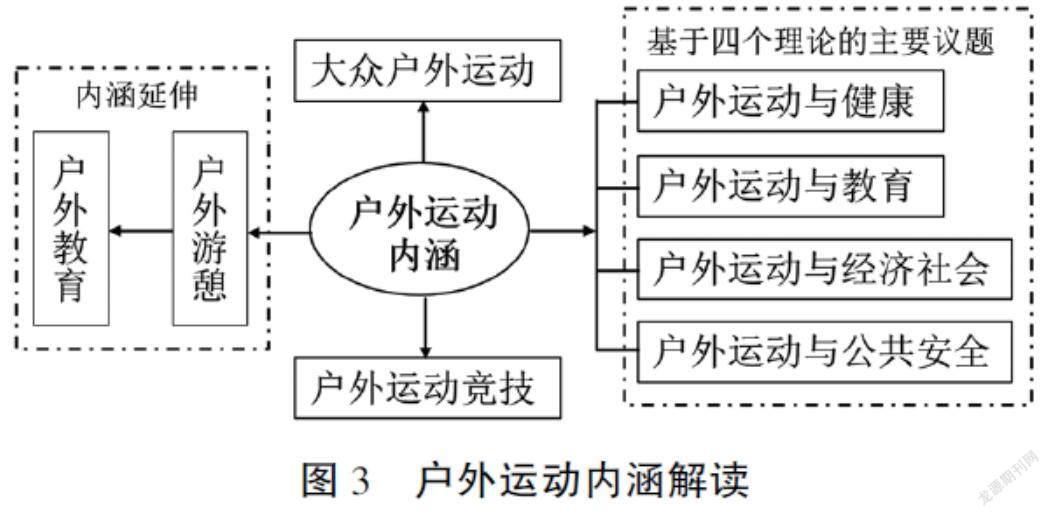

摘要:基于西方文獻的搜集和整理,对户外运动的发展历程、内涵辨析以及主要研究议题三个方面进行了辨析。研究发现:(1)西方户外运动的发展历程主要经历了以下几个阶段:因探险、科考兴起-二战后普及-大众户外运动发展-户外竞技运动发展-户外教育发展。(2)西方户外运动的内涵随着其普及程度的加深朝着综合化方向发展,通过自然环境论、字面释义论、目的中心论和综合论四个视角对其内涵进行解析,发现户外运动从兴起之初仅强调身体锻炼功能,到普及后强调休闲游憩功能,再到教育功能被强调,其内涵不断得到发展和延伸。(3)随着社会经济的快速发展,“人”的更深层次的精神需求被关注,户外运动的相关议题逐渐由身体层面转向心理层面,继而转向事关特定群体、特定事件的更多个性化问题,其中主要包含户外运动与健康、户外运动与教育、户外运动与社会经济以及户外运动与公共安全等四个方面。

关键词:户外运动;内涵辨析;发展历程;主要议题;西方研究

中图分类号:G80-05文献标识码:A文章编号:1006-2076(2021)06-0042-10

Research progress of Western outdoor sports: development, connotation and issues

CHEN Kunlun1,2,LI Pu1,2,LIU Xiaoqiong2,3,NIU Xiaohong1,2

1.School of Physical Education, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China;2.China Institute of Mountaineering and Outdoor Sports, Wuhan 430074, China;3.School of Environmental Studies, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China

Abstract:Based on the collection and organization of foreign literature, this paper reviews the connotation, development, and main research topics of outdoor sports. It is concluded that: (1) The development history of outdoor sports in the Western world has gone through the following stages: spring up due to expedition and scientific research post-World War II popularity; the development of popular outdoor sports; the development of competitive outdoor sports; and the development of outdoor education. (2) With the deepening of its popularity, the connotation of Western outdoor sports is developing in the direction of integration. This paper analyzes the connotation of outdoor sports from four perspectives: natural environment theory, literal interpretation theory, goal-centered theory, and comprehensive theory. It is found that the connotation of outdoor sports has been emphasized from the beginning of its rise only for the function of leisure and recreation after popularization, and then for the function of education. Its connotation has been continuously developed and extended. (3) With the rapid development of social economy, people's deeper spiritual needs have been concerned, and issues related to outdoor sports have gradually shifted from the physical level to the psychological level, and then to more personalized issues related to specific groups and events, mainly focused on outdoor sports and health, outdoor sports and education, outdoor sports and social economy as well as outdoor sports and public safety.

Key words:outdoor sports; connotation; development history; main topics; Western studies

西方户外运动起源于18世纪末、19世纪初的探险和科学考察活动,随后英国贵族出于炫耀心理的追捧,以及中产阶级出于身份建构的追逐,户外运动不断受到社会关注,并在平民中发展起来,19世纪至今世界各地人民逐步走向户外,享受在自然环境中休闲游憩带来的快乐体验。二战以来,有赖于户外运动类型、数量和规模的快速增长,人们得以广泛参与到各种户外活动中,背包旅行、越野滑雪、皮划艇、自行车、徒步、攀岩和探洞等活动是最受欢迎的项目。2015年联合国将“良好健康与福祉”列为可持续发展目标之一,希望确保人们能够拥有健康的生活方式,促进各年龄段人群的福祉,而户外运动作为保持健康生活的最重要方式之一,已融入到世界各地民众的日常生活之中。

20世纪80年代,户外运动传入我国,并随着我国社会经济的发展,日渐成为一种新兴的时尚运动项目和健康生活方式。短短30多年间户外运动发展迅速,逐渐由小众项目转变为大众活动。受到社会和民众广泛关注的同时,国家也在政策层面鼓励户外运动的发展和普及。《全民健身计划(2011—2015)》明确指出,要努力实现体育与国民经济和社会事业的协调发展,全面提高中华民族的体质和健康水平,基本建成具有中国特色的全民健身体系。新修订的《全民健身计划(2016—2020)》强调全民健康是国家综合实力的重要体现,是经济社会发展进步的重要标志。《“健康中国2030”规划纲要》更是直接提出,要加快促进形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式,积极培育冰雪、山地、水上、汽摩、航空、极限、马术等具有消费引领特征的时尚休闲户外运动项目,打造具有区域特色的健身休闲示范区、健身休闲产业带。这一系列政策的提出为户外运动提供良好发展机遇的同时,也使学术界对户外运动研究给予了极大关注。

西方关于户外运动的研究开展较早,研究领域也更为广泛。20世纪中叶,就有学者针对户外运动内涵、项目、分类等具体问题展开了研究,其中比较典型的成果包括游憩观点下户外运动的内涵辨析以及环境安全视角下的户外运动项目分类等。随着户外运动的发展和普及,户外产业发展起来,其对经济的贡献吸引了经济、社会、教育界学者的关注,户外运动研究开始从过去单一的体育学视角转向与医学、教育、环境健康、社会公平、女性主义、犯罪等交叉视角,研究问题也开始涉及户外运动与健康、教育、社会经济、公共安全等相关领域,不論研究广度还是深度都得到极大拓展。

我国户外运动的开展晚于西方一个多世纪,理论的探索和研究更是直到21世纪才开始,且相关研究多借鉴西方研究成果开展。针对户外运动内涵的发展演进、户外运动分类方法等相关议题进行了有益探索,形成了有意义的研究积累。随着户外运动在我国快速发展,建立更为全面深刻的户外运动认知,对社会和学界都有着重要意义,可帮助加快形成健康的生活方式,切实满足人民群众对于良好健康与福祉的需求,实现社会全面可持续发展。基于此,本研究追溯了20世纪中叶至今西方户外运动相关的研究文献,并在全面阅读和深度理解的基础上,对其发展历程和内涵演变进行了梳理,以更清晰地掌握其研究进程。此后,对以上文献的研究主题进行了归纳分析,总结了户外运动研究的四大主要议题,以更全面地把握西方户外运动研究的前沿进展,从而为我国户外运动研究发展提供指导和借鉴。

1户外运动的发展历程

户外运动起源于欧洲早期的探险和科学考察,登山是其最早的表现形式。18世纪中后期登山慢慢从探险和科考中分离出来,开始被视为一项专门的体育运动。1857年在德国诞生了世界上最早的户外运动俱乐部,它是一个以登山和徒步为主要开展项目的民间体育组织,也是现代户外运动俱乐部的雏形。

户外运动作为有目的开展的体育训练项目的历史则是从第二次世界大战早期开始的。为适应二战中不同地形作战的需求,英国特种部队率先开展户外运动技能训练,并将之运用于实际作战,同时他们还开发了户外运动装备施以辅助,大大提升了作战效率。此后,其他参战国家在军队训练与实战中纷纷大力发展户外运动技术和装备。在二战推动下,户外运动技术和装备均得到了长足进步。

二战后和平与发展成为世界主流,随着战争远离和经济发展,户外运动开始走出军事和求生的范畴,成为人们娱乐、休闲和提升生活质量的一种新的生活方式。用于军事目的的户外运动技能和装备也开始融入到现代体育运动当中。由于社会富裕、汽车普及、美国人的拓荒传统以及渴望丰富多彩生活等因素,户外运动在美国社会开始广受追捧,其相关产业也逐渐发展成熟,虽发展晚于欧洲,但户外休闲快速成为美国文化和美国精神的一种体现。这一时期,在欧美澳等率先进入发达国家序列的国家和地区,户外运动的民众参与度和发展水平均很高。例如,英国素有“户外运动之乡”的美称,其中登山和马球是最受喜爱的户外项目;新西兰则是户外运动民众参与度最高的国家之一,350多万总人口中有200万人参加过不同形式的户外运动;户外运动在美国已成为国民第二大运动,且相关产业发展已较为成熟。

随着户外运动民众参与度和发展水平的持续提升,户外运动竞技赛事也不断发展壮大。从早期的平原和山地铁人赛(Triathlon)开始,到越野挑战赛(Adventure Race)从理念到实践的成型,再到艾科挑战赛(Eco Challenge)开始走向成熟和创新,户外运动竞技赛事在体育竞赛中的地位逐渐稳固,全球参与度也不断提升。2021年东京奥运会,攀岩项目已正式加入奥运项目序列。

进入20世纪,户外教育概念开始在美国得到重视,并在随后受到全球户外运动领域的青睐。“户外教育”最初是以露营形式萌芽的,也被称为露营教育。20世纪四五十年代“户外教育”一词迅速被社会接受,并逐渐取代了“露营教育”,且被纳入到学校课程体系,彼时的户外教育主要以留宿户外学校(Resident Outdoor School)的形式进行。

2户外运动的内涵

户外运动又称自然运动,泛指在自然环境中开展的体育运动,户外运动内涵涉及范畴很广,包括体育、休闲游憩和教育等多种不同领域(见图2)。

自户外运动兴起后不久,就有学者开始关注其内涵。大部分学者的关注点在于:户外运动是在自然环境或模拟自然环境中进行的,并且强调人与自然环境或模拟自然环境之间的互动关系。同时有学者指出,户外运动是一种文化活动,而不是以创造财富为目的的体力劳动,要和生产劳动区分开来。

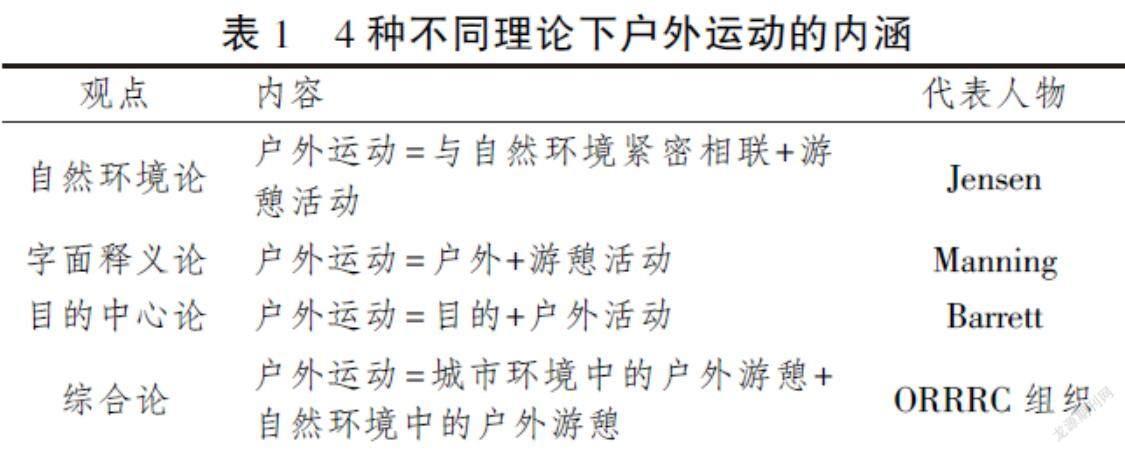

二战结束后,户外运动的休闲游憩功能不断被发掘和重视,人们常以户外游憩(Outdoor Recreation)代替户外运动。相关概念主要包括户外游憩(Outdoor Recreation)、户外冒险游憩(Outdoor Adventure Recreation)、户外消遣(Outdoor Pursuits)、荒野游憩(Wilderness Recreation)、森林游憩(Forest Recreation)和河流游憩(River Recreation)等。自此,西方针对户外活动内涵的研究主要从自然环境论、字面释义论、目的中心论和综合论4个视角进行讨论(见表1)。

自然环境论观点认为户外游憩是指与自然环境紧密相连的游憩活动,强调户外运动开展的自然场所(自然环境);字面释义论则强调户外游憩就是在户外进行的游憩活动,户外包含自然环境和城市环境两个层面,开展户外运动的场所仍是关注重点;而目的中心论持有者则坚持强调户外活动要回归到人本身的需求,更侧重对人的研究;以ORRRC组织为代表的综合论观点认为,户外游憩是指人们在城市环境和自然环境中开展的户外活动,既强调了参与主体,也强调了户外运动开展的环境,追求实现人与环境的和谐共处。综上可知,前两种理论更为重视对开展户外运动的环境(场地)进行研究,忽略了对开展主体——人的关注,从目的中心论开始,人的需求被重视,学者们对户外运动内涵的释义不再仅聚焦于活动开展的环境,转而把目光转向“人”以及“人”与户外环境的和谐共处等方面(见图3)。

20世纪初,户外运动的教育功能逐渐被重视,西方对其教育内涵的研究较多且较为深刻。由于当时户外运动的教育功能还未被“户外运动”这一词义所涵盖,欧美将学校等相关机构开展的以教育为目的的户外运动称之为“户外教育”。大多数学者认为,户外教育就是户外的教育和有关户外的教育。其中,受教育者通过与自然环境的直接接触来实现教育的目的被格外强调。

从西方近百年的研究来看,户外运动在形成之初表现为配合科考的身体活动,进而演化为一种单纯在户外进行的体育活动,其身体锻炼的目的较为重要,这一阶段针对户外运动内涵的解读更多侧重其身体锻炼方面,多数学者认为户外运动是一种在户外环境中开展的身体锻炼活动。在经历二战战争创伤之后,人们开始注重生活品质,追求更加多样的休闲游憩方式,这一时期户外运动的休闲目的被更多提及,学者们甚至常以“户外游憩”代替户外运动,户外运动用于满足人们健康和心理层面需求的延伸内涵开始被挖掘。进入20世纪,社会经济快速发展之下的“人”自身的全面发展在各个领域成为关注焦点,西方尤其重视户外运动教育功能的实现,这一时期围绕户外教育的研究大量涌现。相关研究强调户外教育是一种在户外环境中开展的,与自然、社区和个人综合环境进行多感官直接接触的以达到环境教育目的的教学方法,甚至有少部分学者持“户外运动即是户外教育”的观点。随着户外运动的不断普及,其内涵正朝着更加综合化的方向发展。

3户外运动的主要议题

自20世纪上半叶开始,就有学者开始针对户外运动进行研究,从最早探索户外运动的内涵、项目等方面到户外运动的目的、功能以及适宜户外运动开展的环境条件等方面,都取得了具有重要意义的学术贡献。随着学科交叉的不断深入,户外运动的内涵不断得到延展,主要从“自然环境论”“字面释义论”“目的論”和“综合论”四个视角展开,对于户外运动议题的研究也随着对其内涵的认知发生改变,从关注身体层面到关注心理层面再到关注更加个性化的研究,研究内容更加丰富和具有深度。通过对检索文献的梳理和分类,发现户外运动研究领域的焦点主要集中在如下四个方面:户外运动与健康、户外运动与教育、户外运动与经济社会以及户外运动与公共安全。

3.1户外运动与健康:由身体到心理再到群体

户外运动与健康相关的议题从关注身体层面到关注情绪层面转而更加关注特定群体健康,主要议题从户外运动与医学拓展至户外运动与心理、情绪、智力继而延伸至户外运动与儿童健康。

(1)户外运动与身体健康。从户外运动与身体健康的研究来看,主要聚焦于户外运动与医学的关系,其中户外运动带来的健康问题以及户外运动的疗愈作用两个方面是研究重点。

户外运动带来的身体健康问题主要有三个方面,一是长期进行户外运动使人过度暴露在紫外线下带来的皮肤病甚至皮肤癌,这一问题具有全球普遍性。二是长期在空气质量较差、空气中粉尘较多的户外环境进行运动导致的肺病,这一问题在空气质量差的国家和城市得到了较多关注,如英国伦敦。三是户外运动中不合理的运动习惯导致的肌肉、骨骼损伤等健康问题,这一问题不仅出现在普通群众身上,也常常出现在专业运动员身上。

虽然不当的户外运动有可能会带来一些健康问题,但是合理开展的户外运动不仅能改善人们的身体健康状况,还能对人们已有的健康问题发挥修复功效。比如,有研究团队通过长期观察记录特定人群(中小学生)的户外运动时长及其视力改变情况,发现户外运动时长与视力好坏程度成正比,养成良好户外运动习惯且坚持进行的青少年,其视力明显优于较少进行户外运动的学生,已受近视困扰的青少年在经历有规律的户外运动后视力能得到一定程度改善。另外,长期且有规律地进行户外运动能改善老年人群的健康状况,如定期开展登山活动能缓解老年人的骨质疏松问题,一定程度改善其骨骼状况。

(2)户外运动与心理健康。

一般认为,户外运动在提升人们的心理健康水平和生活满意度等方面具有促进作用。一方面,户外运动使人宣泄负面情绪、精神状态趋于积极健康,从而提升心理健康水平。另一方面,人们通过户外运动得到身体锻炼、情绪放松,同时通过户外运动结交志同道合的朋友,扩大交际圈,这些都能不同程度地提升人们的生活满意度。也有学者关注户外运动中的亲子关系,发现共同参加户外运动的母子或父子亲密度要高于未共同参与户外运动的母子或父子,由此可见户外运动能很好地改善家庭中的亲子关系。

(3)户外运动与特定群体健康。

户外运动对特定群体健康状况的影响近年来成为了学界的关注焦点之一,其中户外运动与儿童健康关系的研究越来越多,相关成果也十分丰富,主要包括通过户外活动提升儿童健康状况以及促进儿童情商发展和心智成长等方面。

参与户外运动对儿童身体健康状况的积极影响主要表现在促进儿童骨骼生长、身体发育以及视力改善等方面。户外运动能使儿童的身体锻炼在阳光下进行,合理的阳光照射能有效帮助钙质吸收,促进骨骼生长和身体发育。同时,户外运动能大幅度减少儿童待在室内使用电子产品的时间,从而改善其视力。

另一方面,儿童的户外运动参与多以学校集体活动或夏令营(冬令营)的形式实现,这种情况下的户外运动不仅能锻炼儿童的独立意识、动手能力、独立思考能力,还能培养儿童的团体协作意识、与人沟通的能力,从而促进儿童情商发展和心智成长。

3.2户外运动与教育:由课程教育到教学方法再到女性群体参与

综合来看,西方户外运动与教育相关的研究主要由课程教育发展到教学方法研究再延伸到女性群体参与的户外教育,开展研究不断深入,研究的方向也与社会关注的热点问题日益连接紧密。

(1)户外运动与课程教育。

户外教育涉及的课程教育主要集中体现在以下几个方面:一是高等学校的课程教育中通过户外教育提升学生的可持续发展意识和环境责任意识;二是通过俱乐部和夏令营的课程教育促进青少年的德育发展和培养公民意识。

学校是西方提供户外教育的主体,其中高等学校的户外教育课程更为成熟。高校中的户外教育主要致力于通过课堂理论体系教授与课外实践技能学习提升学生的可持续发展意识和环境责任意识。因此,环境视角的户外运动研究和实践在高校户外教育课程中不断被强调。

俱乐部和夏令营是西方户外教育的另一重要主体,在青少年户外教育中占据着举足轻重的地位,为公众提供了全面和体系化的户外教育课程。其中,野外实践是俱乐部和夏令营户外教育课程的重点,旨在通过户外教育促进青少年培养自理、团队合作等方面的能力,通过户外活动感知环境促进青少年德育发展和环境意识提升。

户外教育是在户外环境中开展的多感官、直接且综合地与自然环境和社区环境接触以达到教育目的的教学类型。户外教育为公众提供了良好的环境教育、自然教育和历史习得载体,通过开展户外教育课程,人们可以接触、感知、了解环境,同时也能深入理解自然环境和历史知识。

(2)户外运动与教学方法研究。

户外教育学习计划的科学制定、户外教育知识体系塑造、户外教育理论以及户外教育人才培养等是西方户外教育教学方法研究的主要关注领域。

西方十分注重户外教育中学习计划的科学制定,其中科学合理地安排理论和实践课程是学习计划制定的重要环节,澳大利亚在这一领域形成了较为丰富的积累。户外教育知识体系的重塑则是当前户外教育研究的另一重点。在学科交叉发展的大背景之下,户外教育涉及的领域也日益丰富,地理、环境、历史、人文等众多学科纷纷成为户外教育的重要支撑,帮助延展户外教育内涵的同时也重塑了户外教育的知识体系。在此基础上,户外教育与相关学科的交叉融合也激发了户外教育理论的探讨思辨,户外教育理论的发展历程和脉络得到梳理,当下户外教育的内涵和意义得到讨论,新的户外教育指导性理论得到总结和思考,未来户外教育教学方法的发展也得到了探索。此外,随着户外理论和实践的不断深入,户外教育的专业化程度也不断加强,户外教育专业人才的培养问题也随之得到重视,有研究指出高校应单独开设课程或专业以培养户外运动和户外教育人才,同时推动形成人才储备以帮助促进户外运动发展。

(3)女性群体参与的户外教育。

早期户外教育的相关研究主要从男性视角展开,更多关注男性群体参与的户外教育,女性对户外教育(特别是在青少年教育中)的贡献被严重忽视,直到20世纪初才开始出现对传统男性视角研究的批判。随着女性视角关注的出现并逐步受到认同,一些女性户外教育者开始为女性群体发声。她们通过自述方式阐述女性户外教育工作者在户外教育活动中的独特视角和思路,从而使社会和学界认识到女性在户外教育中的重要和独特作用。面对男权社会的现实,她们还不断呼吁女性户外教育者认清和肯定自身价值,同时建议社会认可和关注女性户外教育工作者的多重角色(妻子、母亲、教育者等),并倡议通过政策制定来确保女性参与户外教育活动的权利得到保障,同时以户外教育为契机帮助她们在家庭和工作中形成权利均衡。

3.3户外运动与经济社会:从产业发展到创新发展再到社会公平

户外运动与经济社会的研究最早更加关注基础制造等户外产业发展,随着社会经济发展,研究目光转向户外运动促进技术升级和创新发展等更为深层次的问题,近年来户外运动中体现的社会公平问题成为学者们研究的重点。

(1)户外运动产业的发展。

上世纪末以来,体育产业已成为欧美国家新的经济增长点,其中户外运动产业甚至已成为一些西方国家国民经济收入的重要来源之一,如新西兰和瑞士等。这些著名的山地户外旅游目的地国家,因具有优美宜人的自然环境和人文景观而成为开展户外活动的天堂,得天独厚的自然条件、户外旅游的发展定位以及户外资源的精细开发,使它们享誉世界,一方面户外旅游和观光事业发展成熟,另一方面酒店、会展、研发、创新等第三产业得到长足促进,同时还带动了户外设备和户外用品生产制造相关的第二产业发展,形成了以户外运动为核心的健康完善的产业体系。受此大趋势影响,一些发展中国家的户外产业虽起步较晚但也快速发展起来,比如尼泊尔的登山户外运动产业已经成为其外汇收入的主要来源和经济总量的重要组成部分。

(2)户外运动促进创新和技术进步。

户外运动促进创新和技术进步的研究主要体现在两个方面:一是户外运动本身包含较多具有高难度技术性的项目,对参与者的身心素质和技术装备均有较高要求,这成为户外运动促进创新和技术进步的最直观表现和最重要路径。比如,登山和潜水项目就是户外运动带来设备和技术创新最集中的一部分领域,高技登山服、潜水服的发明能帮助运动者很大程度缓解甚至克服登山和潛水带来的阻力和压力等问题。另一方面,户外运动多为团体性活动,能有效培养和促进团体协作意识,而团体协作精神作为科技创新最重要的人文环境要素之一,很大程度上促进社会创新发展。此外,户外运动还具有愉悦身心、调节生活、促进交往等方面的重要作用,这些要素也能对创新和技术进步产生积极影响。

(3)户外运动与社会公平。户外运动空间的无障碍使用和户外运动参与的性别差异是户外运动与社会公平研究较为集中的关注领域。

一些研究将残疾人视为户外运动空间的“学习障碍人群”,对于他们而言,户外运动空间是“危险场所”,因此残疾人的户外运动空间使用问题应得到关注。另一部分学者则呼吁发展更适合残疾人的户外运动项目。随着人本主义思潮的发展,近年来更多学者更加关注户外运动空间对于残疾人的友好包容问题,他们希望推动户外运动空间的无障碍化,以满足残疾人群正常的锻炼和交往需求。

户外运动的参与具有较为显著的性别差异。有学者针对5~13岁人群参与户外活动的时间进行了研究,发现自少年时期起,男性参与户外活动的时间就比同年龄段的女性更长。另外,不同年龄段的女性对于参与户外活动的认知和理解既有共同之处,也存在显著差异。该研究中一对成长环境不同母女的访谈结果显示,母亲期望通过户外运动反抗软弱的女性气质,从而追求性别平等;女儿则希望在排解巨大学习压力的同时起到反抗社会对女性特质的刻板认知的作用。

3.4户外运动与公共安全:从环境安全到社会安全

户外运动与公共安全的研究主要从环境安全延伸至社会安全,研究深度不断拓展。此外,户外运动救援体系建设也是各方重点关注的议题之一,目前更多集中在实践层面,相关专门报道和研究较少。

(1)户外运动与环境安全。

自20世纪中期开始,环境安全视角的户外运动研究成果就已出现。早期多为从环境保护角度对户外运动项目进行分类的研究,例如将户外运动分为欣赏式(Appreciative)行为、消费式(Consumptive)行为以及机动式(Motorized)行为三大类,倡导人们在参与户外运动的过程中更多去选择能促进环境保护的项目。关于户外运动塑造民众环境意识、促进人与环境可持续发展的研究也开展较多,研究发现人们通过参与户外运动,加强了对自然和环境的感知,从而提升了可持续发展意识和环境保护意识。近年来,随着全球环境问题的出现,有学者开始关注环境变化对户外运动的影响,比如加拿大的案例显示气候的变化在给户外运动发展带来风险的同时也带来了发展机遇。该案例研究的双重影响主要体现在,全球气候变暖给以冰雪为主要气候资源的地区开展户外运动带来了负面影响,同时气候变暖又会反过来促使加拿大的公园游憩、山地徒步等户外运动更适宜地开展。

(2)户外运动与社会安全。

户外运动与社会安全的研究主要聚焦于暴力犯罪对户外运动的妨害和户外活动预防青少年犯罪的效用两方面。有研究指出,社区不文明程度越高,该社区居民参与户外运动的频率越低;同时社区犯罪率越高,该社区儿童参与身体锻炼和户外活动的意愿越弱、户外运动能力越低,可见社区暴力犯罪已成为城市居民户外活动开展的重要环境障碍。针对这一现实,很多学者提出在社区规划和管理中应充分考虑相关环境要素以降低犯罪发生率,为居民开展户外运动提供安全稳定的社会环境,保障社区居民户外运动的基本需求得到满足。与此同时户外运动还有着预防青少年犯罪的积极效用,对拉丁美洲城市青少年参与户外活动和犯罪发生率关系的调查发现,鼓励青少年参与户外运动能有效预防犯罪的发生。

4结论与展望

4.1结论

近年来,我国社会已进入到户外运动时代,各类户外运动活动和项目得到了国家、社会以及学界的广泛关注。国内学者针对户外运动的内涵、分类以及交叉学科(医学、教育学、环境学等)的发展等方面开展了相关研究,也取得了丰富的研究成果。但户外运动毕竟属于舶来项目,西方的户外运动实践和研究均远远早于国内,因此关于西方相关研究的梳理,对我国户外运动的后续实践和研究具有借鉴意义。本研究通过分析20世纪中叶以来西方关于户外运动的相关研究,得出以下结论:

(1)户外运动因探险和科考而兴起,在19世纪中期到末期经历了由“曲高和寡”的贵族活动到走向大众成为社会进步标志的发展过程。二战后,其作为新兴体育运动项目普及程度不断加深,并逐步发展成为受众最广泛的大众运动项目之一。当户外运动成为一种人们日常的休闲娱乐活动之后,开始发展出竞技化的方向。21世纪初以来,户外运动的教育作用不断凸显并得到各方重视,户外教育开始发展起来。

(2)户外运动的概念从兴起之初被认为是单纯的在户外进行的体育活动,到二战后强调休闲目的,将之与“户外游憩”等同,后续相继从“自然环境论”“字面释义论”“目的中心论”和“综合论”四个视角开展,对户外运动的内涵进行解析,关注焦点从自然环境转向人继而转向人与自然的和谐共生。总而言之,户外运动被认为是在自然环境或城市环境中进行的休闲游憩活动。到21世纪被定义为在户外环境中展开的、多感官、直接且综合与自然环境、社区环境和个人环境接触以达到环境教育目的的教学方法。随着户外运动在大众生活中的普及,其内涵一直在拓展和延伸,并朝着综合化方向發展,在一定程度上已成为一种生活方式或生活状态。

(3)20世纪中叶,就有学者聚焦于户外运动本体问题,开始探讨户外运动的内涵、项目构成以及分类等问题。随着学科的交叉发展,针对户外运动研究的主要议题从户外运动本身拓展到不同的领域,从关注身体层面到关注心理、情绪层面再到关注更多个性化的研究议题,最为典型的主要包括四个方面:户外运动与健康、户外运动与教育、户外运动与社会经济以及户外运动与公共安全。

4.2展望

我国直到21世纪才开始进行户外运动的理论探讨,相关理论和研究框架多借鉴西方已有成果,虽形成了一定的研究积累,但一定程度上无法满足新时期户外运动发展的需要,与西方研究尚存在较大差距。因此,有必要综合把握户外运动研究的发展脉络和最新进展,对国内研究形成借鉴,以探讨和帮助明确未来我国户外运动研究的方向和重点。

具体而言,研究目标上,需要重视西方户外运动相关研究对人的全面发展的关注,借鉴其将人的身心健康、社会经济可持续发展、公共安全等关乎人类福祉的领域作为立意点的思路。研究方法上,可参考西方研究中跨学科多领域研究方法综合运用的经验,加强计量手段和实证分析的有效融合。研究内容上,可将西方研究大量聚焦的户外运动与环境保护、社会公平、女性主义等前沿领域作为突破重点,进行研究话题的拓展。

综合来看,相较西方户外运动研究的清晰脉络,我国的相关研究才刚刚起步,已有研究虽受西方深刻影响,对西方户外运动研究理论体系进行了一定的介绍引入,但尚不成熟,需要更加全面地学习西方研究经验,并在此基础上深入剖析我国户外运动发展的实践过程,梳理总结我国户外运动发展的基本脉络,进而构建新时代中国特色的户外运动研究体系,一方面为我国户外运动的健康有序发展提供理论指导,另一方面推动中国经验与西方研究形成更为全面的对话交流。

参考文献:

[1]Kumar H,Manoli A E, Hodgkinson I R, et al. Sport participation:From policy, through facilities, to users’ health, well-being, and social capital. Sport Management Review, 2018, 21(5):549-562.

[2]Smith L, Gardner B,Aggio D, et al. Association between participation in outdoor play and sport at 10 years old with physical activity in adulthood. Preventive Medicine, 2015, 3(74):31-75.

[3]HelenaNordh, Odd Inge Vistad, Margrete Skar. et al. Walking as urban outdoor recreation:Public health for everyone. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2017(20):60-66.

[4]國务院. 国务院关于印发全民健身计划(2016—2020年)的通知.(2016-06-23). http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/23/content_5084564.htm.

[5]新华社. 中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》.(2016-10-25). http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm.

[6]Clawson M, Knetsch J L. Economics of outdoor recreation. Routledge, 2013.

[7]Cordell H K. An analysis of the outdoor recreation and wilderness situation in the United States:1989-2040. USDA Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, 1990.

[8]EMahé, Beauchet A, Marcelo De Paula Corrêa, et al. Outdoor sports and risk of ultraviolet radiation-related skin lesions in children:Evaluation of risks and prevention. British Journal of Dermatology, 2011, 165(2):360-367.

[9]Ford P. Outdoor education:definition and philosophy. Resources in Education, 1986(9):2-14.

[10]Harun M T,Salamuddin N. Cultivating personality development through outdoor education programme:the Malaysia experience. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010(9):228-239.

[11]Tao Y P. Research on the Carrying Capacity of Outdoor Environmental Resources and Ecological Environmental Security for Sports. Advanced Materials Research, 2012(600):19-24.

[12]Wijtzes A I, Jansen W, Bouthoorn S H, et al. Social inequalities in young children’s sports participation and outdoor play. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2014, 11(1):1-10.

[13]Macpherson E A. The Influence of Peer Groups in Organized Sport on Female Adolescents' Identity Development. Psychology of Sport & Exercise, 2016(23):73-81.

[14]Roman C G,Stodolska M, Yahner J, et al. Pathways to Outdoor Recreation, Physical Activity, and Delinquency Among Urban Latino Adolescents. Annals of Behavioral Medicine, 2013, 45(1):S151-S161.

[15]唐艷婕.户外徒步运动对城镇居民身心健康发展的研究.体育科技,2011,32(2):114-117.

[16]黄恬恬,王斌.山地户外运动与生态环境保护的冲突与协调.武汉体育学院学报,2012,46(8):20-23.

[17]孙永生,史登登.户外运动相关概念辨析.体育学刊,2013,20(1):56-59.

[18]马欣祥,田庄.对户外运动概念的重新甄别与界定.中国体育科技,2015,51(1):140-145.

[19]Jensen C R, Guthrie S. Outdoor recreation in America. Human Kinetics, 2006.

[20]Manning R E. Studies in Outdoor Recreation. Corvallis, OR:Oregon State Press,2011.

[21]Alan Ewert. A review of adventure recreation:concepts, history, trends and issues//An outdoor renaissance proceedings of the national conference on outdoor recreation 4th.North Carolina:Mississippi university, 1990:63-80.

[22]Palmberg I E, Kuru J. Outdoor Activities as a Basis for Environmental Responsibility. Journal of Environmental Education, 2000, 31(4):32-36.

[23]Donaldson G E, Donaldson L E. Outdoor education:a definition. Journal of Health, Physical Education and Recreation. 1958, 29(5):17-63.

[24]Watkins S, Alam F. The Turbulent Flow Field Relevant to Outdoor Sports. Procedia Engineering, 2014(72):792-797.

[25]Williams S. Outdoor recreation and the urban environment. Routledge, 1995.

[26]Crowther N, Cheesmond J, Higgins P. A History of Outdoor Education at Dunfermline College of Physical Education and Moray House College and Institute of Education, Edinburgh, 1970-2000. Horizons, 2000, 7(8):18-23.

[27]史登登. 户外运动相关概念辨析与界定.沈阳:沈阳体育学院,2013,20(1):56-59.

[28]Higgins P. Outdoor education in Scotland. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2002, 2(2):149-168.

[29]Jackson, Edgar L. Outdoor recreation participation and views on resource development and preservation. Leisure Sciences, 1987, 9(4):235-250.

[30]Mohindru P, Khanna R, Bhatia S S. Urban outdoor aerobic training may have negative health effects. Springer Healthcare News, 2012, 1(1):14-37.

[31]Stewart A. Whose place, whose history? Outdoor environmental education pedagogy as ‘reading’ the landscape. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2008, 8(2):79-98.

[32]Yuping T. Outdoor Sports and Teenagers’ Moral Education// Education Management, Education Theory and Education Application. Springer Berlin Heidelberg, 2011.

[33]Moehrle M. Outdoor sports and skin cancer. Clinics in Dermatology, 2008, 26(1):12-15.

[34]Mccurdy L E, Winterbottom K E, Mehta S S, et al. Using Nature and Outdoor Activity to Improve Children's Health. Current Problems in Pediatric & Adolescent Health Care, 2010, 40(5):102-117.

[35]Melville S K, Rosenthal F S, Luckmann R, et al. Quantitative ultraviolet skin exposure in children during selected outdoor activities. Photodermatol. photoimmunol. photomed, 1991, 8(3):99-104.

[36]Sheleigh L, Liane M D, O’Riordan David, et al. Relationships of Sun-Protection Habit Strength with Sunscreen Use During Outdoor Sport and Physical Activity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2012, 9(3):916-923.

[37]Kizer K, Macquarrie M. Pulmonary air leaks resulting from outdoor sports. A clinical series and literature review. American Journal of Sports Medicine, 1999, 27(4):517-520.

[38]Soule B, Véronique Reynier, Lefevre B, et al. Who is at risk in the French mountains? Profiles of the accident victims in outdoor sports and mountain recreation. Journal of Mountain Science, 2017, 14(8):1490-1499.

[39]Ardahan, F., & Lapa Yerlisu, T. Outdoor recreation:the reasons and carried benefits for attending outdoor sports of the participants of cycling and/or trekking activities. International Journal of Human Sciences, 2010, 8(1):1327-1341.

[40]Ardahan F. Examining relation between emotional intelligence and life satisfaction on the example of outdoor sports participants. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2012, 3(3):20-33.

[41]Brookes, Andrew. A critique of neo-Hahnian outdoor education theory. Part two:“The fundamental attribution error” in contemporary outdoor education discourse. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2003, 3(2):119-132.

[42]Jones L A, Sinnott L T, Mutti D O, et al. Parental History of Myopia, Sports and Outdoor Activities, and Future Myopia. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2007, 48(8):3524-3532.

[43]Oakley J, Potter S, Socha T. Mirrored Tensions:A Mother–Daughter Introspection on Gendered Experiences in Outdoor Recreation. The Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning, 2018(13):375-389.

[44]Fletcher L. Efficacy of outdoor adventure education in developing emotional intelligence during adolescence. Journal of Psychology in Africa, 2014, 24(2):193-196.

[45]Opper B. Exploring the value and limits of using outdoor adventure education in developing emotional intelligence during adolescence. University of Pretoria, 2014.

[46]Uhls Y T, Michikyan M, Morris J, et al. Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues. Computers in Human Behavior, 2014, (39):387-392.

[47]Paisley K, Furman N, Sibthorp J, et al. Student Learning in Outdoor Education:A Case Study from the National Outdoor Leadership School. Journal of Experiential Education, 2008, 30(3):201-222.

[48]Seeley I H. Outdoor recreation and the urban environment. Springer, 1973.

[49]Lugg A. Developing sustainability-literate citizens through outdoor learning:possibilities for outdoor education in Higher Education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2007, 7(2):97-112.

[50]Lai H C, Chang C Y, Li W S, et al. The implementation of mobile learning in outdoor education:Application of QR codes. British Journal of Educational Technology, 2013, 44(2):E57-E62.

[51]Beames S, Atencio M. Building social capital through outdoor education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2008, 8(2):99-112.

[52]Pinch K J. If the Dress Fits, Wear It:Uncovering Meaning in Gender Stereotyping in an Australian Outdoor Education Program. Research in Outdoor Education, 2002(32):1-15.

[53]Little D E. How do women construct adventure recreation in their lives?. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2002, 2(1):55-69.

[54]Christie B. Telling my story:Being female in outdoor education in higher educationThe Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning. 2017(16):259-272.

[55]Higgins P. The contribution of outdoor recreation and outdoor education to the economy of Scotland:Case studies and preliminary findings. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 2000, 1(1):69-82.

[56]Pascal Duret, Katia Angué. Two norms for innovation in outdoor sports:technical and social innovation. Loisir et Société / Society and Leisure, Taylor and Francis, 2015, 38(3):372-382.

[57]Shrestha R K, Loomis J B. Meta-analytic benefit transfer of outdoor recreation economic values:Testing out-of-sample convergent validity. Environmental & Resource Economics, 2003, 25(1):79-100.

[58]Salmon P M, Macquet A C. Human Factors and Ergonomics in Sport and Outdoor Recreation:From individuals and their equipment to complex sociotechnical systems and their frailties. Applied Ergonomics, 2018, 80(16):209-213.

[59]Fedosov A, Mencarini E, Wo Niak P, et al. Towards understanding digital sharing practices in outdoor sports. Proceeding, 2016(17):861-866.

[60]Kassim R N M, Mat H C, Sulaiman N, et al. Inclusive Outdoor Recreation:Transformation of the Social Acceptance and Outdoor Experience of Person with Disabilities. Proceedings of the International Colloquium on Sports, Exercise, Engineering and Technology, 2014, 2(29):591-599.

[61]Birrell C L. Eyes Wide Shut:A History of Blindness Towards the Feminine in Outdoor Education in AustraliaThe Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning. 2018, 5(4):473-488.

[62]Philpott T A. Nurturing Female Outdoor Educators:A Call for Increased Diversity in Outdoor Education in Precarious Times. Reimagining Sustainability in Precarious Times, 2017, 3(4):281-292.

[63]Oakley J, Potter S, Socha T. Mirrored Tensions:A Mother-Daughter Introspection on Gendered Experiences in Outdoor Recreation. The Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning, 2018, 3(13):378-389.

[64]Berns G N, Simpson S. Outdoor Recreation Participation and Environmental Concern:A Research Summary. Journal of Experiential Education, 2009, 32(1):79-91.

[65]Jackson, Edgar L. Outdoor recreation participation and views on resource development and preservation. Leisure Sciences, 1987, 9(4):235-250.

[66]Mounet J P. Outdoor sports, sustainable development and environmental controversies. Natures Sciences Sociétés, 2007, 15(2):162-166.

[67]Hewer M.J, Gough W A. Thirty years of assessing the impacts of climate change on outdoor recreation and tourism in Canada. Tourism Management Perspectives, 2018, 3(26):179-192.

[68]Huang Jianxiang, Zhou Chaobin, Zhou Yanbin, et al. Outdoor thermal environments and activities in open space:An experiment study in humid subtropical climates. Building and Environment, 2016(103):238-249.

[69]Jorge E. Gómez, Johnson B A, Selva M, et al. Violent crime and outdoor physical activity among inner-city youth. Preventive Medicine, 2004, 39(5):876-881.

[70]Shinew K J, Stodolska M, Roman C G, et al. Crime, physical activity and outdoor recreation among Latino adolescents in Chicago. Preventive Medicine, 2013, 57(5):541-544.

[71]Gürer B, Caymaz E. Investigation of Leisure Perceptions of Individuals in Outdoor Sports. International Journal of the Sociology of Leisure, 2019, 2(3):255-265.

3113501908254