基于社会控制论的非常态时期犯罪预测模型的建立

2021-03-13王晨

王 晨

(甘肃警察职业学院治安系,甘肃兰州 730046)

犯罪现象由社会规范体系的功能缺陷所致,人类行为受社会规范制约,但因社会结构失衡导致的社会反常状态进一步引发了各类失范的犯罪行为。疫情爆发使社会偏离了正常轨道,改变了人们的生产生活方式,使随社会条件变化的各类犯罪现象在类型和数量上呈现出新特点和新趋势。情报主导警务理论认为,涉疫犯罪所侵犯的具体罪名的具体法益和侵犯的疫情防控秩序特殊法益所产生的“叠加效应”,使涉疫犯罪的危害程度显著增加,因此,在犯罪发生前进行相对准确的犯罪预测,是进行有效犯罪预防和精准犯罪控制的重要内容。建立一个基于突发公共卫生事件导致社会环境变化情境下的犯罪防控效能评估预测模型,不仅可以根据疫情发展趋势提前预判各类涉疫犯罪的发展态势,保障各项疫情防控措施的顺利实施,而且还可以为非常态社会环境下犯罪防控模式提供思路和借鉴。

当前对犯罪预测的理论和实证研究日趋成熟,有的是根据犯罪量变化的宏观理论预测,还有的是借助回归分析、灰色理论分析等的数理方法预测。但这些方法或以社会发展情况为不变量,或借助数理统计方法进行工具性趋势分析,都难以解决因社会环境变化带来的犯罪预测难题。此外,通过对犯罪信息的收集汇总、归纳整理、研判分析来总结各类案件的特点规律,进而预判犯罪态势,此种预测方法以较全面完善、准确及时的数据取得为前提,在实际犯罪预测中易受客观条件的制约。犯罪不仅是特定时间和地点互动的结果,同时也是社会化过程的产物,以犯罪预测为基础的犯罪预防方法不能仅归纳为单一、完整的分类体系,而应将社会发展或变化进程中的各类因素进行综合考量。因此,本文以犯罪预防学中的犯罪控制理论为理论基础,以犯罪操训者、犯罪监管者和犯罪管理者三要素为坐标轴建立空间直角坐标系,形成基于犯罪预防学的犯罪防控效能评估预测模型。在此预测模型中,根据此次涉疫情犯罪的基本态势归纳其影响因素,对上述三要素采用评级方法进行评估,综合三方面因素得出犯罪受疫情影响下的发生发展态势,特别是疫情后时代和常态化疫情防控时期的犯罪走向,通过对此特殊时期的犯罪情况进行客观分析,建立健全重大公共卫生事件下犯罪治理的体制机制,完善国家应急管理体系。

一、理论基础

犯罪是诸多因素综合作用下的结果,艾克在对菲尔克的“犯罪三角”理论进行修改时强调,犯罪是犯罪人与犯罪目标在一定犯罪情境出现或刺激时,由于“犯罪控制者”未能有效预防或其控制能力受到限制情况下的产物。[1]可见,犯罪并非是犯罪人、犯罪目标和犯罪情境共同作用下的简单结果,犯罪发生同样是“犯罪控制者”未能对三者进行有效的犯罪控制的体现。此外,犯罪控制者的概念并非仅局限于公安机关,鉴于犯罪控制的方式和手段多样,犯罪控制主体范围应涵盖犯罪管理者、犯罪操训者和犯罪监管者三类。

其中,“犯罪管理者”是指为犯罪防控提供顶层设计并对犯罪行为进行专门打击治理的控制主体,其人员组成主要为各级公安机关或提供协助服务的其他行政机关;“犯罪操训者”主要指通过与犯罪人建立的情感依恋关系对潜在犯罪人伦理道德进行影响的人员,其范围可能为犯罪人的父母、兄弟姐妹、同龄人、老师、雇主等。“操训者”概念来源于动物管理中“行为主义心理”训练方法,旨在通过在犯罪人不同成长时期或特定阶段对潜在犯罪人心理产生影响的人员;“犯罪监管者”是指任何用于监视特定潜在目标的人或技术设施,如小区保安、酒吧员工、视频监控系统等,其主要作用是通过控制犯罪可能发生的位置和场所来达到减少犯罪的目的。需注意的是,“犯罪监管者”并不等同于“地点照看人”。“地点照看人”的责任是确定的且仅限于特定的地方或位置,而“犯罪监管者”的作用可随时间改变而不同,特别在突发重大公共卫生事件时,各级社会力量采取的各类疫情防控措施也以直接或间接方式助长或阻碍了某种犯罪发生,形成了社会非常态时期的犯罪现象。

基于社会控制论的犯罪评估预测模型以社会控制论中的强制控制理论、社会联系理论、犯罪漂流理论和控制平衡理论为理论基础。这四个理论分别对犯罪管理者、犯罪监管者、犯罪操训者及三者之间的平衡关系进行了解释,从理论角度证明了模型构建的合理性。

强制控制理论认为持续的强制具有社会功能,能促使个体产生高度的自我控制意识,它与社会支持此消彼长,由强制导致的愤怒、挫折、异化等个体要素将因强制产生的报复类犯罪原因得以解释。而社会支持则有助于个体满足情感和实际需要,从而减少强制带来的负面影响,犯罪管理者所带来的强制管理和社会支持功能使犯罪防控有了合法来源[2]。犯罪漂流理论以个体的自由并非完全无法控制为理论基础,将犯罪发生看作某种不可预期的漂流性偏差行为,而犯罪监管者产生的某些临时性或固定性的防控措施可以应对此类因情境变化产生的非预期犯罪,为某些犯罪防控提供有效支持[3]。社会联系理论则假定每个人都是潜在犯罪者,但因为惧怕犯罪行为会损害跟朋友、父母、雇主、邻居等的关系而使犯罪意念处于控制之下。社会联系元素之间的内部联系控制后继行为,社会联系理论肯定了社会纽带的加强或削弱犯罪作用[4],证实了犯罪操训者存在的积极意义。如果说学界对各种社会控制理论均存在一定程度的质疑,那么查尔斯(Charles R.Title)于1997 年在各种控制理论基础上提出的控制平衡理论则从个体控制能力和被控制能力的“控制比”角度强调了“个体处于控制比平衡”时最不易发生犯罪[5],回应了“单一控制因素是否对犯罪的发生产生影响”的质疑,弥补了犯罪控制论解释犯罪发生和发展的缺陷。因此,本文以犯罪控制者为要素构建的模型也是对控制平衡论的实证操作和验证,是对“控制比”的进一步量化。

二、建立预测模型

(一)预测方法

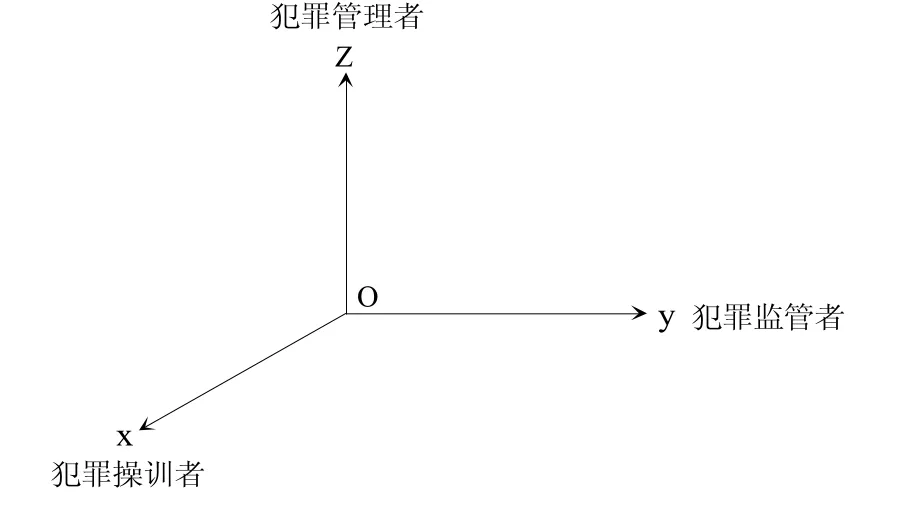

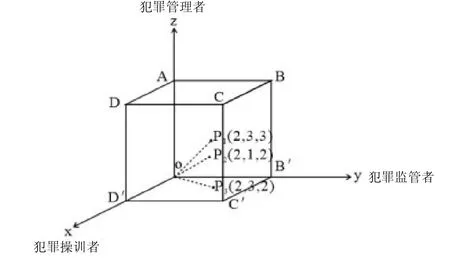

结合上文所述内容,犯罪控制者主要由犯罪管理者、犯罪操训者和犯罪监管者所决定。据此以犯罪操训者为X 轴,犯罪监管者为Y 轴,犯罪管理者为Z 轴,建立犯罪空间直角坐标系(见图1)。在该O—XYZ 空间直角坐标系中,X 轴代表的犯罪操训者、Y 轴代表的犯罪监管者和Z 轴代表的犯罪管理者组成了犯罪控制的主体。

图1 犯罪控制主体直角坐标系

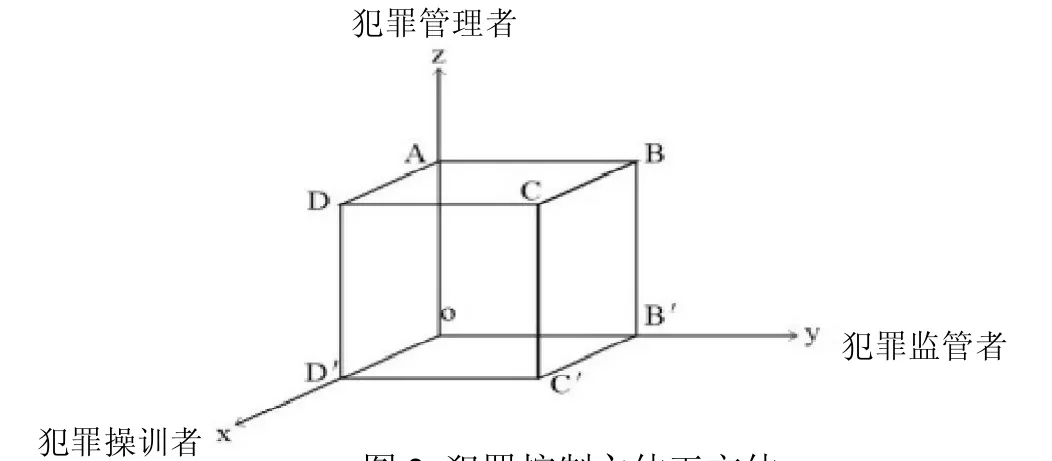

在平面ZOX 中,由于缺乏犯罪监管者的控制作用,仅有犯罪管理者和犯罪操训者对犯罪人和犯罪环境的控制,因此极易发生犯罪;同样,在平面XOY 和平面ZOY 中,由于分别缺乏犯罪管理者和犯罪操训者而导致易发生犯罪。因此,只有在X、Y、Z 轴正方向所围成的空间内,即犯罪管理者、犯罪操训者和犯罪监管者同时对犯罪进行控制时,犯罪发生的概率才较小,据此在该空间直角坐标系中建立“犯罪控制正方体”,如图2 所示正方体ABCD-OB'C'D'。该正方体每一点坐标均有所不同,代表犯罪控制能力的强弱,因此用点到原点距离来表示犯罪控制能力。假设正方体内任意一点P(x,y,z),坐标分别代表犯罪操训者、犯罪监管者和犯罪管理者三个控制作用大小,那么衡量该犯罪控制能力大小就可用线段PO 的长度表示,即:

图2 犯罪控制主体正方体

由此可以看出,当x,y,z的值不断变大时,三要素对犯罪的防控能力也不断变大,犯罪发生的可能性也逐渐变小。如图3 所示,处于正方体对角线上的点C 与原点距离最大,此时,犯罪管理者、犯罪操训者和犯罪监管者对犯罪防控能力达到最大值,此时犯罪最不易发生。

图3 C 点犯罪防控效能大小

(二)对坐标值的量化

犯罪管理者、犯罪操训者和犯罪监管者都是抽象概念,其在坐标系中的具体量度需用一定的要素或数据来表达和体现,因此需对影响犯罪防控的三个指标进行综合评定,赋予数值,才能计算和比较坐标系正方体中各点犯罪防控能力大小。加拿大皇家骑警曾用“遏制特征工具”(DAT)[6]来衡量对有组织犯罪团伙的遏制工作成效。在该遏制特征工具中,对有组织犯罪的核心业务、财务和人员三项特征进行了6 个等级划分,分别为高、中、低、无、不适用和无法获悉或正在调查中。[7]

借鉴该“遏制特征工具”(DAT)的评估方法,对犯罪管理者、犯罪操训者和犯罪监管者的防控效能进行评级[8],除去“不适用”和“无法获悉或正在调查中”两个无法确定的因素,将三个防控主体的防控效能均分为4 级,级别用数字0-3 来表示,数字越大代表防控效能越高,也即发生该犯罪的可能性越小。以图3 中正方体顶点C 点为例,点C 的三个控制主体的的防控效能都评定为最大值3 级,点C 的坐标为(3,3,3),那么点C 的防控效能就是,此模型中犯罪防控最大效能也为,以此类推,如果对某一犯罪的防控因素评定为1 级、2 级、3 级的点的坐标为(0,1,2),那么该种犯罪的防控效能就为

(三)级别评定具体方法

受主观个体的认知差异影响,每个人对犯罪防控力度感受不同,以犯罪监管者为例,部分居民认为所住社区环境较为安全,犯罪监管者工作认真态度端正,有效保障了社区安全;而部分居民可能因在该社区受过不法侵害,认为该社区并不安全。因此,为确保评估模型的准确度,需要进一步对三个主体的4 个等级进行更进一步的标准划分,加拿大皇家骑警在有组织犯罪的“遏制属性工具”中,将“核心业务”评估分为以下4 个等级:

表1 皇家加拿大骑警遏制属性工具

参考该分级模式,如表2 所示,将犯罪操训者、犯罪监管者和犯罪管理者三个防控主体的防控效能评为以下4 个等级:

表2 对于犯罪操训者、犯罪监管者和犯罪管理者的评级

而在实际生活中,犯罪操训者、犯罪监管者和犯罪管理者都是从多方面对某一类型犯罪产生影响,并不能仅考虑某一方面因素,应根据不同犯罪特点进行综合评定。因此,针对某类犯罪,在三个控制主体下设置若干评定因素,将符合因素数在0-25%的评定为零级,在25%-50%的评定为一级,在50%-75%的评定为二级,在75%-100%的评定为三级。

三、模型的应用

不同的犯罪类型具有不同的犯罪手段和犯罪特点,该模型适用于对不同犯罪类型的防控效能评估。针对不同的犯罪类型,控制主体直接或间接采取的防控措施和产生的防控效能也不尽相同,特别是在突发公共卫生事件等社会非常态时期,受事件影响,控制主体在社会面采取的某些防控措施亦可能间接助长或控制了某类犯罪发生。因此,本文以疫情防控期的犯罪防控效能评估为例,对模型进行应用和验证。

案例:第一阶段,2020 年1 月至5 月,国家突发新冠肺炎疫情,为有效控制此次疫情传播,国家立即采取了限制出行、居家隔离等防控措施;[9]第二阶段,2020 年5 月至12 月,随着控制力度的增大,疫情逐步得到了控制,部分中低风险地区逐步放开管控措施,人们出行在满足一定要求后不再进行限制。[10]以疫情防控中的二个主要阶段为时间线,选取当前多发的街面犯罪(如盗窃、抢劫等)、网络犯罪(如网络诈骗、网络赌博等)和暴力犯罪(如妨害公务、家庭暴力等)三种不同类型的犯罪进行比较。

(一)对于犯罪管理者的评级

在此次疫情防控工作中,其他行政部门协助公安机关等犯罪管理者进行了大量的防控工作,所以按照日常及特殊时期的防控措施来设置条件,如下表3 所示。

表3 对犯罪管理者的评级

按照疫情期间犯罪管理者(含公安机关及其他协助行政机关)采取的疫情防控措施,与街面犯罪、网络犯罪和暴力犯罪分别进行碰撞,发现在15 项防控措施中,有14 项对街面犯罪有影响。“及时办理行政许可”并未明显显示对街面犯罪有影响,因此评定为3 级,几乎不发生此类犯罪;由于网络犯罪的非接触性和虚拟性,“每日进行街面巡逻”“每日进行社区排查”“车辆检查站进行检查”等要素并未对网络犯罪产生直接影响,因此共有7 项条件符合评定标准,评为2 级,有较大监管作用且该类犯罪发生较少;暴力犯罪中的妨害公务型犯罪与严格的疫情防控措施互为因果,故“每日进行街面巡逻”“每日进行社区排查”“车辆检查站进行检查”和“及时办理行政许可”评定为“不详”,因此共有11 项条件对暴力犯罪有影响,评为2 级,有较大监管作用且该类犯罪发生较少。

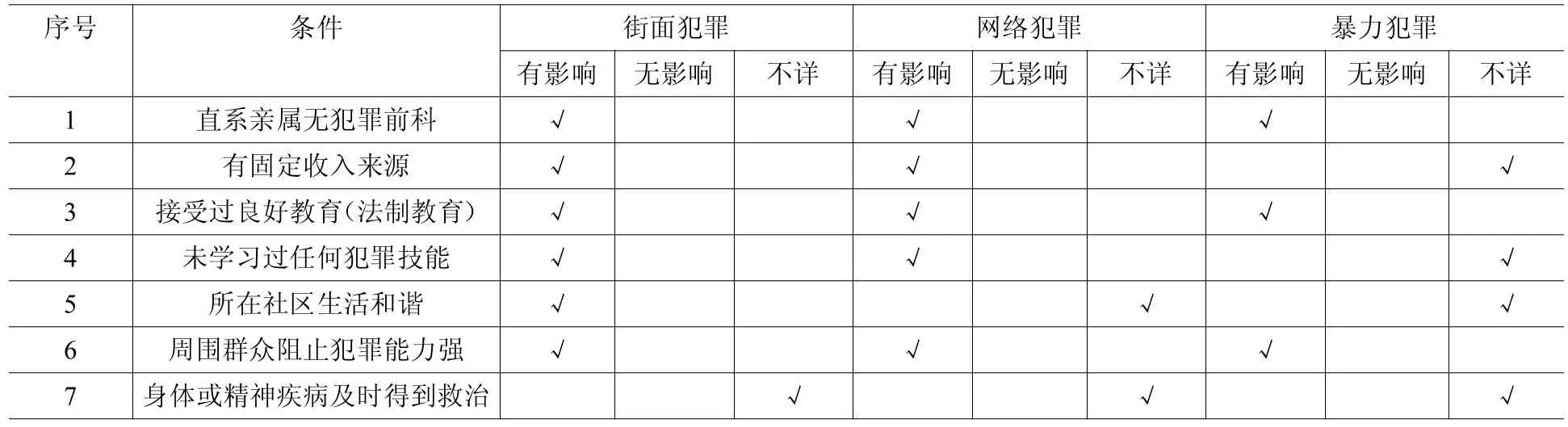

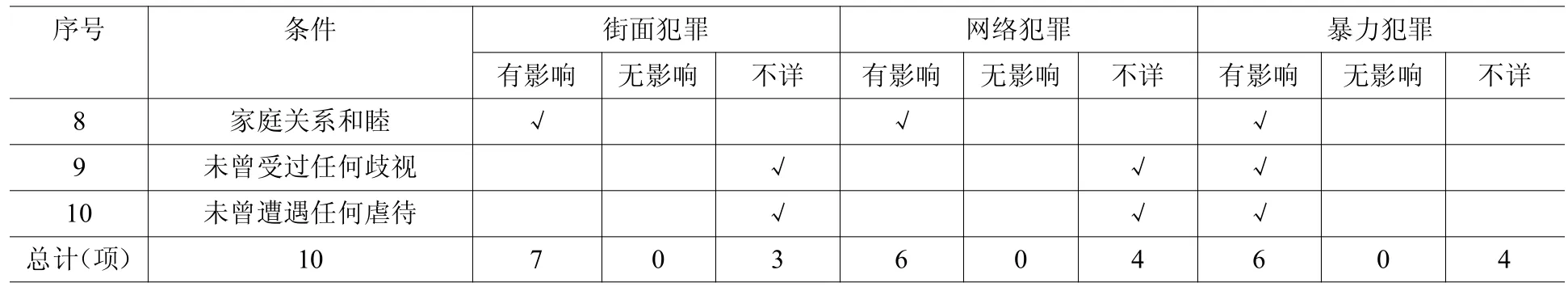

(二)对于犯罪操训者的评级

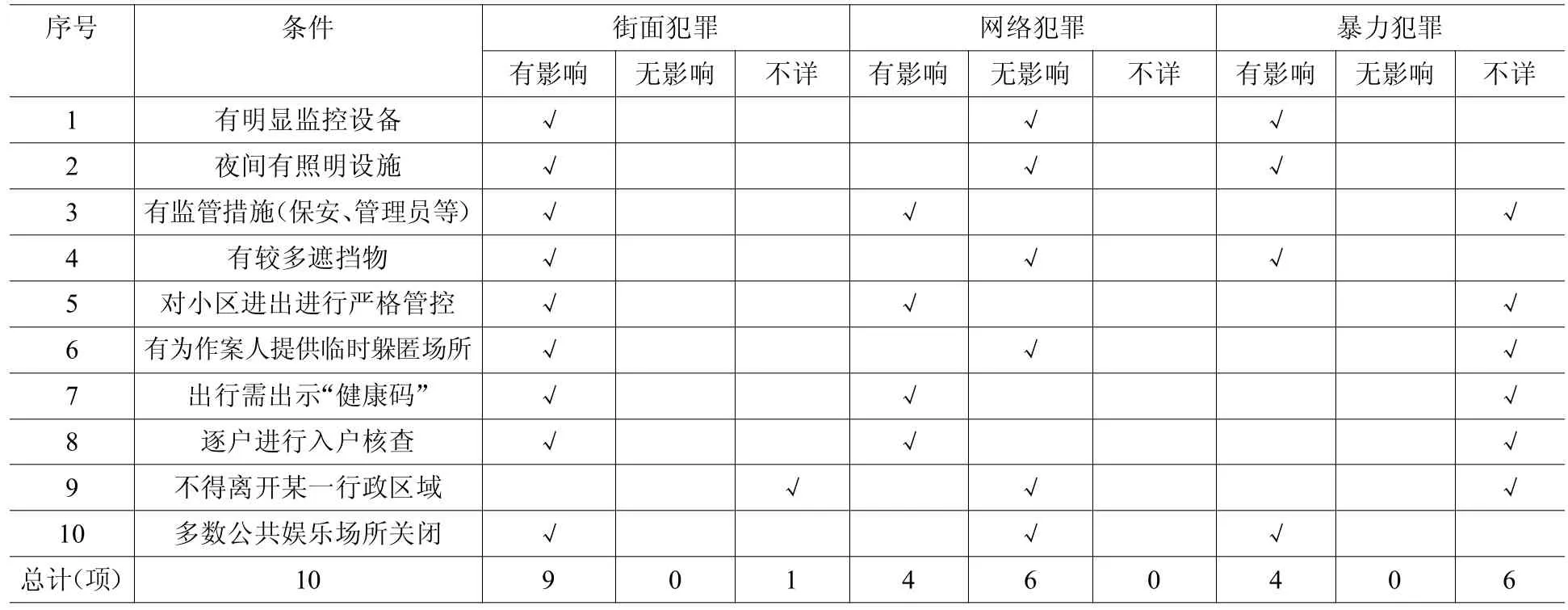

在此部分,按照可能对犯罪产生影响的家庭和社会因素设置条件,需要指出的是,关于某一家庭或社会因素是否影响某种特定类型犯罪的评判较为复杂,本部分通过衡量设定条件对三类犯罪是否具有明显且直接影响来作出“有影响”或“无影响”的判断,对不明显且未知的影响,定为“不详”,如下表4 所示。

表4 对犯罪操训者的评级

(续表)

类别一:街面犯罪。街面犯罪从具体犯罪类型看,主要为侵财类犯罪,且多数需具备一定的特殊技能才能实施,因此受“有无固定收入来源”和“是否从他处学过某种特殊技能”影响较大,而“直系亲属有无犯罪前科”“是否受过良好教育(法制教育)”及“社区、家庭关系是否和谐”,则会对犯罪产生潜移默化的影响,“身体或精神类疾病是否及时得到救治”“是否遭遇过歧视”和“是否遭遇过虐待”对街面犯罪影响则不明显,因此综合判断共符合6 项,评为2 级,对犯罪产生一定负面影响但可得到遏制。类别二:网络犯罪。从当前网络犯罪类型看,其本质仍为空间侵财类犯罪,且多数网络犯罪的实施需前期进行一定的“培训”,同街面犯罪一样,受“有无固定收入来源”和“是否从他处学过某种特殊技能”因素影响较大,因此综合判断共符合6 项,评为2 级,对犯罪产生一定负面影响但可得到遏制。类别三:暴力犯罪。暴力犯罪涵盖蓄谋类犯罪和临时起意类犯罪,而“社区、家庭关系是否和谐”“是否遭受过歧视”“是否遭受过虐待”及“身体或精神类疾病是否及时得到救治”往往成为犯罪的诱因,“是否受过良好的教育(法制教育)”及“直系亲属有无犯罪前科”则会对犯罪产生潜移默化的影响,“是否具有固定收入来源”和“是否具有某种特殊技能”则对该类犯罪影响不大或影响不明显,因此综合判断共符合6 项,评为2 级,对犯罪产生一定负面影响但可得到遏制。

(三)对于犯罪监管者的评级

对犯罪监管者的评级主要侧重对犯罪发生的场所和位置进行监管而达到防控犯罪的目的,其设置条件如下表5 所示。

表5 对犯罪监管者的评级

类别一:街面犯罪。由于街面犯罪的发生地点通常局限于某一特定行政区域内,因此“不得随意离开某一行政区域”的疫情防控措施对街面犯罪几乎无影响或影响不明,因此除去此项外,街面犯罪综合判断符合9 项,评定为3 级,几乎不发生该类犯罪。类别二:网络犯罪。网络犯罪受犯罪地点和场所影响较小,因此“有明显监控设备”“夜间具有照明设施”“有监管设施(保安、管理员等)”“有较多遮挡物”和“没有可为作案人提供临时藏匿的场所”及“多数公共场所关闭”对网络犯罪并无明显影响,因此综合判断符合4 项,评定为1 级,有一定监管作用但仍发生较多该类犯罪。类别三:暴力犯罪。暴力犯罪的表现类型多样,部分故意伤害类暴力犯罪受犯罪地点影响较大,但妨害公务类暴力型犯罪往往是由于对防控措施的不理解和不配合引起,因此,在“小区进出进行严格管控”“乘坐公共交通需出示身份证和‘健康码’”“进行逐户核查”“不得离开某一行政区域”及“多数公共场所关闭”等设定条件上可能出现促使妨害公务类暴力犯罪发生,影响判定上定为“不详”,因此综合判断暴力犯罪有4 项符合,评定为1 级。

(四)综合比较

根据以上对三要素的评级,对疫情期间三类犯罪的防控效能进行综合比较,判断哪类犯罪防控效能最大,即犯罪发生可能性最低。将街面犯罪的防控效能设为点P1,根据犯罪操训者、犯罪监管者和犯罪管理者的级别P1坐标为(2,3,3);设网络犯罪的防控效能为点P2,则P2坐标为(2,1,2);设暴力犯罪的防控效能为点P3,则P3坐标为(2,3,1)。三点分布如图4 所示,连接P1O,P2O,P3O,计算三点到原点O 的距离,结果如下,经比较,lp1o﹥lp3o﹥lp2o,即上述三类犯罪在疫情防控期间受疫情防控措施影响,街面犯罪防控效能最高,发生可能性最小,其次是暴力犯罪,网络犯罪防控效能最低,其发生可能性最大。

图4 综合比较各类犯罪防控效能大小

四、模型的验证

根据最高人民检察院2020 年7 月20 日发布的全国上半年检察机关主要办案数据,全国上半年起诉利用电信网络实施的犯罪52473 人,占起诉数的7.8%,受理审查起诉妨害新冠肺炎疫情防控犯罪8991 人,其中妨害公务罪832 人。[11]而根据2020 年4 月17 日发布的全国检察机关办理涉疫情防控刑事案件情况,截至2020 年4 月16 日,全国检察机关共受理审查逮捕涉疫情刑事犯罪案件3324 件,其中审查批准逮捕占据前三位的犯罪分别为:诈骗罪(1729 件,占58.53%),妨害公务罪(429件,占14.52%)和制假售假类犯罪(237 件,占8.02%)[12]。通过对上述数据进行整理和分析发现,疫情防控期间各类犯罪发生率与模型推测结果吻合,验证了模型的有效性。

五、结论

人们的行为,包括犯罪行为,因与传统机构、个人和过程相联系而受到一定控制。[13]究其根源,外部强制力是内部强制力的来源,积极的自我概念依赖传统社会强制力约束而成。尽管不同犯罪的组成和类别各有不同,但犯罪防控措施的专门性和普适性,需通过设立条件建立合理的模型以实现对不同犯罪防控效能的评估预测。因此,在使用本模型时,需注意以下三点:

第一,本模型的适用性。本文以非常态时期社会控制为例,对模型进行了操作和验证,但不同的社会状况变化会有不同的犯罪影响因素,因此需根据社会环境变化设定不同的要素条件;第二,设定合理的评级程序。不同的评级程序,也对评估预测结果影响较大,犯罪信息的评级需要程序自动评定其分别属于哪一类影响因素,再由程序计算影响占比,继而进行评级,不同的级别对结果影响较大,因此要完善评级程序,必要时可进行更精细的划分;第三,及时进行动态调整。某一措施对犯罪的影响可能需要较长社会周期才能明显显现,因此,在对某一具体要素进行考评时,需及时进行动态调整,以保证模型的准确性。