综合医院精神科门诊患者焦虑症状的网络分析*

2021-03-12马竹静李逢战张钦涛苑会羚

马竹静 任 垒 李逢战 梁 伟 郭 力 张钦涛 苑会羚 张 良 陈 晨 杨 群

焦虑是日常生活中一种常见的情绪状态,多种原因都可能引发焦虑。罗洛⋅梅认为焦虑是当人感到自己某种重要的价值受到威胁时产生的扩散性的不安[1]。主要表现为情绪不佳,同时可能伴随有躯体不适,如心跳加速、呼吸加快、过度换气等[2]。焦虑情绪具有可持续性,会给个人带来明显的主观痛苦和功能受损。长期的焦虑如果一直不能得到解决就容易发展成焦虑症、恐怖症、强迫症等精神疾病,而这些疾病也会引发不同程度的焦虑症状[3]。并且有研究表明若精神疾病在急性期治疗后仍残留有焦虑症状,就容易转化为慢性和复发性疾病[4,5]。许多国家和组织还将焦虑列为自杀的重要危险因素(如美国自杀协会,2015;国家自杀预防生命线,2015)。因此,对焦虑症状进行早期关注和干预是十分重要的。

近年来,网络分析模型被广泛应用于精神病理学和心理学研究。与潜在变量模型不同,网络模型不把潜变量作为观测变量的共同因素,而是将观测变量作为指标,由数据驱动从而对复杂变量间的关系进行分析[6,7]。在网络中,变量为网络的节点,边代表节点与节点之间的关联。此外,与简单的相关方法相比,网络方法可以通过计算中心性指数来量化每个节点在网络中的重要性程度。即高中心性的节点被激活时,更有可能通过连接更多的边将激活传播到整个网络[8]。网络分析为理解人类心理现象和精神障碍诊断中不同症状之间的关系提供了新的视角,近年来已广泛应用于人格心理学、临床心理学、精神病学等领域[9~12]。

精神科门诊患者平均就医诊断时间长,多属于长期性焦虑,因此本研究以精神科门诊患者中焦虑程度较高的患者为研究对象,通过计算加权网络和预期影响探索门诊患者焦虑症状网络的特征和核心症状,以期为精神科门诊患者焦虑的预防和干预提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象 本研究取样于2014年10月23日~2019年5月17日就诊于西北地区某综合医院精神科门诊的25 574例患者。纳入标准:年龄18~85岁;焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale, SAS)评分≥60分(SAS中国焦虑评定的分界值为50分,分数越高,焦虑倾向越明显。其中60~69分为中度;69分以上为重度,本研究纳入的患者主要是中、重度焦虑倾向的患者)。排除标准:数据缺失、数据不完整或存在极端数据。经筛选后,共计纳入样本数8 748例。本研究对该样本数据进行了分析。该样本中患者平均年龄(37.47±16.94)岁。男性占36.19%(3 166例),本科及以上学历占25.24%(2 208例),未婚占28.20%(2 467例)。本研究已通过空军军医大学第一附属医院医学伦理委员会审查批准(审批号:KY20202063-F-2号)。

1.2 方法

1.2.1 评定工具

1.2.1.1 一般情况调查问卷 该问卷用于收集被试的一般状况,包括年龄、性别、受教育年限等基本信息。

1.2.1.2 SAS Zung于1971年编制的用于评定焦虑状态的自评量表。共由20个题目组成, 对每一题目被试依最近1周的主观感觉按1~4评分。其标准为:1-没有或很少时间;2-小部分时间;3-相当多时间;4-绝大部分或全部时间。我国焦虑评定的分界值为50分,分数越高,焦虑倾向越明显。

1.2.2 网络分析 使用图形高斯模型(Graphical Gaussian Model, GGM)对数据进行拟合。GGM是无向网络,边缘表示两个节点之间的相关关系,即在对网络中其他节点进行统计控制后,两个节点之间的净相关关系[13]。通过使用图形化套索算法得到一个更稳定且易于解释的正则化偏相关网络[14]。此外,将gamma设置为0.5来更好地平衡发现网络真实边的敏感性和特异性[15]。根据FR算法布局显示网络,具有较强连接的节点位于靠近网络中心的位置,具有较弱连接的节点位于靠近网络外围的位置[16]。网络中蓝线表示正相关,红线表示负相关。边缘越厚,两个节点之间的关联越大,边缘越薄,两个节点之间的关联越小。网络使用R软件qgraph包构建并可视化。

使用R软件 qgraph包计算每个节点的预期影响。与传统的中心性指标(例如接近中心性、介数中心性)相比,预期影响指标更适合同时具有正边缘和负边缘的网络[17]。给定节点的预期影响是连接该节点的所有边的权重之和(而不是绝对值之和)。节点的预期影响越大,该节点与网络中其他节点的关系越紧密,其在网络中的重要性程度越高。

1.2.3 统计学方法 使用R软件bootnet包评估网络的准确性和稳定性[18]。首先,使用非参数自举法(1 000个自举样本)计算95%置信区间,以评估边权值的准确性。其次,使用样本下降自举法计算相关稳定性系数以评估节点预期影响的稳定性。先前的研究表明,相对稳定性系数最好应高于0.50且不低于0.25[18]。最后,通过自举法对边权值和节点预期影响进行差异性检验来评估两个边权值或两个节点预期影响之间差异是否有统计学意义(α = 0.05)。

2 结果

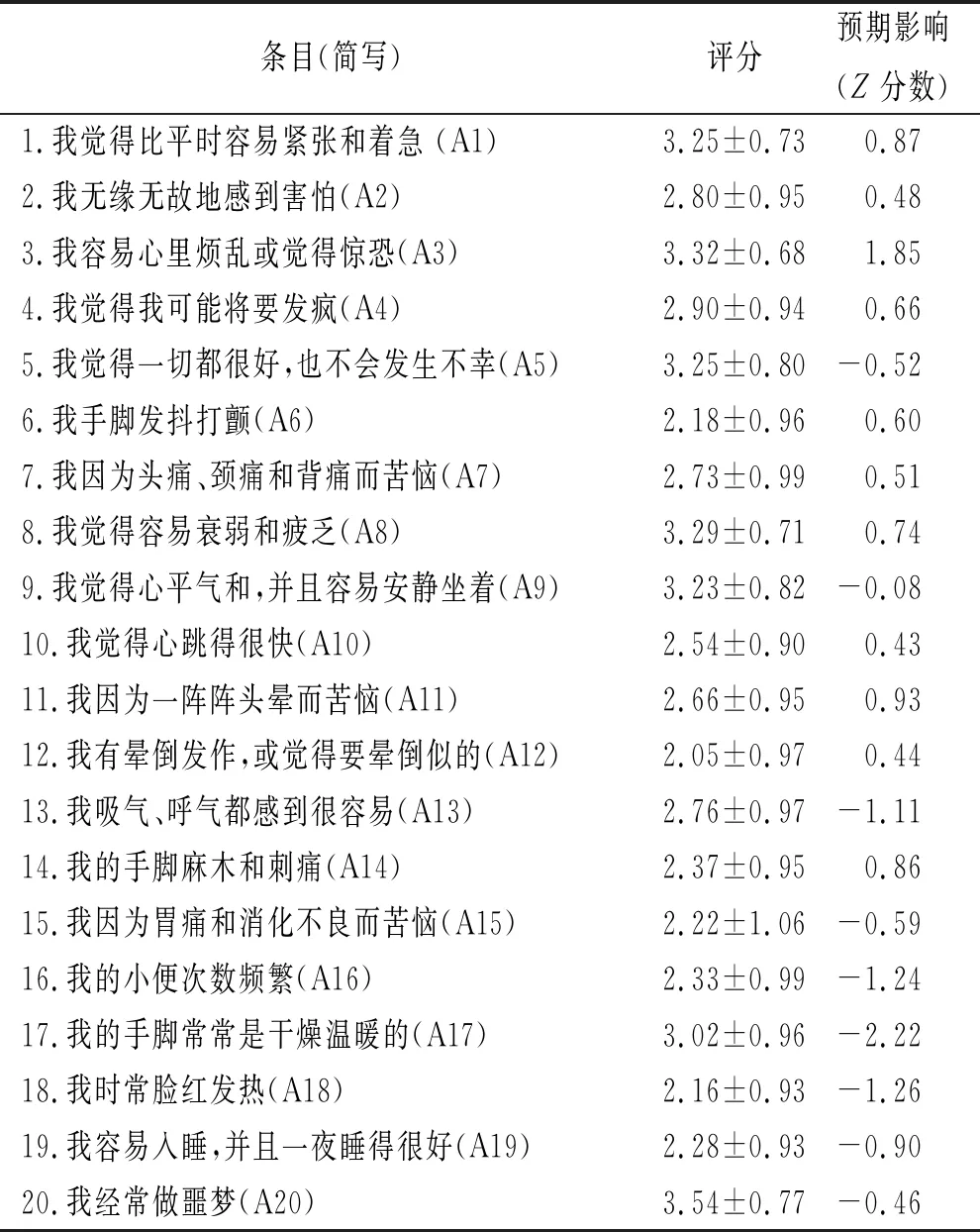

2.1 SAS的描述性统计结果 结果显示,8 748例患者SAS总分为(68.76±7.58)分,男性总分为(68.23±7.23)分,女性总分为(69.07± 7.75)分,各项目评分和预期影响指数见表1。

表1 精神科门诊患者SAS各项目评分的描述性统计

2.2 网络分析结果

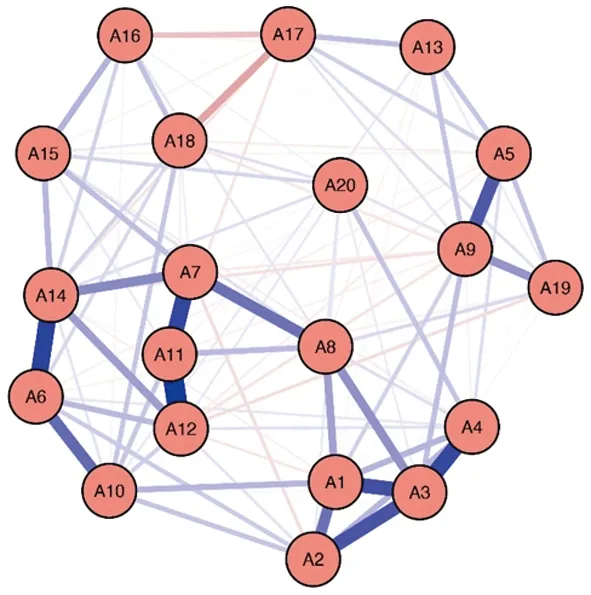

2.2.1 焦虑症状网络 图1描绘了精神科门诊患者的焦虑症状网络。网络显示,症状“我因为一阵阵头晕而苦恼(A11)”和“我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的(A12)”、“我手脚发抖打颤(A6)”和“我的手脚麻木和刺痛(A14)”、“我容易心里烦乱或觉得惊恐(A3)”和“我觉得我可能将要发疯(A4)”以及症状“我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼(A7)”和“我因为一阵阵头晕而苦恼(A11)”之间具有最强的边连接,正则化偏相关系数分别为0.36、0.30、0.29、0.29。

注:蓝线代表正相关;红线代表负相关。边越粗,两个节点之间的关联越大;边越细,两个节点之间的关联越小。字母代表的项目如表1

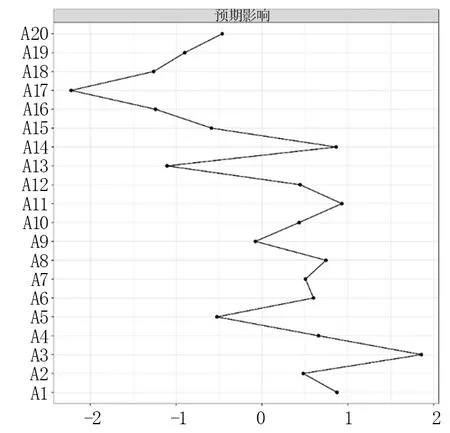

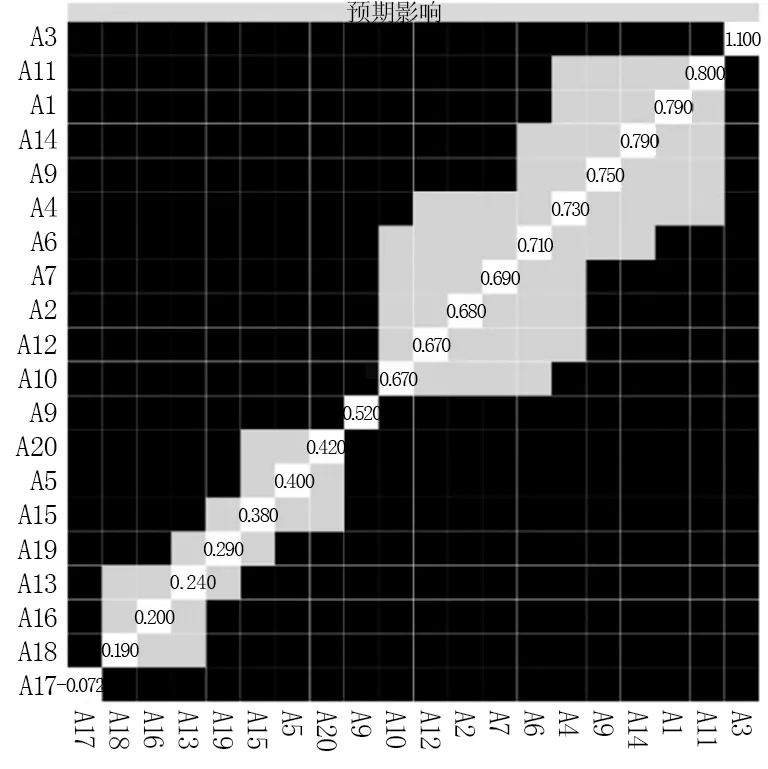

2.2.2 节点预期影响 图 2 显示了SAS各症状的预期影响(Z分数)。根据中心性指数,症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐(A3)”预期影响最高,其次是“我因为一阵阵头晕而苦恼(A11)”,第三是“我觉得比平时容易紧张和着急(A1)”,预期影响最低的三个症状是“我的手脚常常是干燥温暖的(A17)”、“我时常脸红发热(A18)”和“我的小便次数频繁(A16)”。

注:字母代表的项目如表1

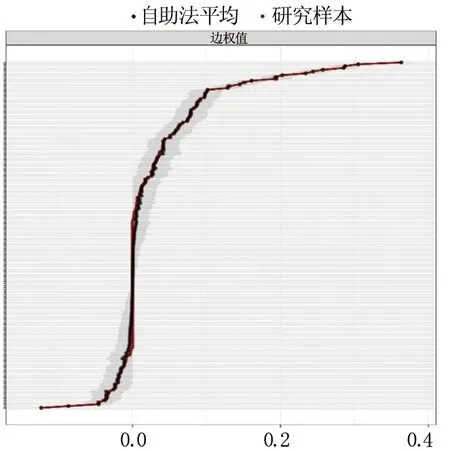

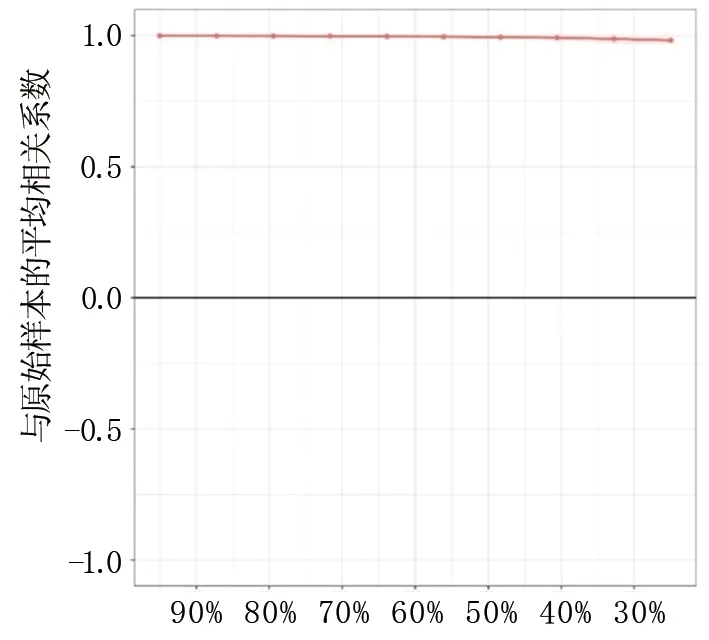

2.2.3 准确性和稳定性分析结果 图3显示了自助法得到的边权值的准确性。黑线代表使用自助法评估的平均边权值,红线代表本研究样本的边权值,灰色区域表示95%置信区间。结果表明边权值的评估是相对准确的。图4显示了预期影响的稳定性系数。本研究中,症状预期影响的相关稳定性系数为0.75,表明预期影响具有足够的稳定性。

注:红线代表原始样本强度中心性与子样本之间的平均关系

图4 症状预期影响的稳定性

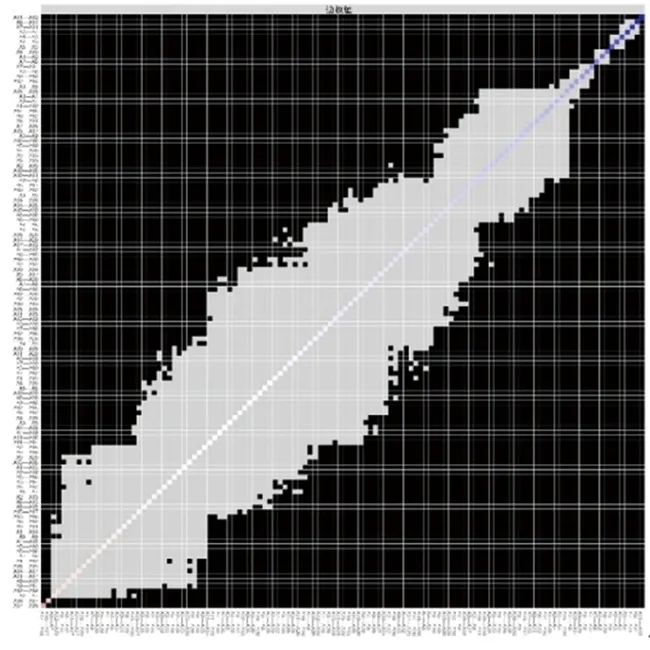

2.2.4 边权值和节点预期影响的差异性检验 图5展示了边权值的差异性检验,可以看出,大部分边权值差异具有统计学意义。图6展示了节点预期影响的差异性检验,可以看出,大部分节点预期影响之间存差异有统计学意义。

注:灰框代表两个对应边的边权值差异无统计学意义;黑色框代表两个对应边的边权值差异具有统计学意义(P<0.05)。对角线的彩色框代表变量网络(图1)中边权值的颜色

注:灰框代表两个对应节点的预期影响差异不具有统计学意义;黑色框代表两个对应节点的预期影响差异具有统计学意义(P<0.05)。对角线上的白色框中的数字代表节点的预期影响(原始值)。字母代表的项目如表1

3 讨论

焦虑症状是精神科门诊患者中最为常见的症状之一。目前,针对不同焦虑症状的研究已有很多,然而关于焦虑症状之间关系的研究很少。本研究采用网络分析法对门诊患者焦虑症状之间的关系进行探究。网络结构和预期影响结果可以提示哪些症状联系最为密切以及哪些症状是门诊患者焦虑网络中的核心症状。这些结果可能对门诊患者焦虑症状的预防和干预有一定意义。

网络结果显示症状“我因为一阵阵头晕而苦恼(A11)”与症状“我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的(A12)”之间具有最强的边连接。这与焦虑症状的身心交互模型一致[19]。晕倒感或晕倒发作感是一种内感受性,当这种感觉达到一定程度时就可能出现头晕,反之,经常被头晕所累也可能导致更强烈的晕倒感。这说明通过增加精神科门诊患者对晕倒的感受性训练可能有助于缓解患者的头晕症状。症状“我手脚发抖打颤(A6)”与“我的手脚麻木和刺痛(A14)”和“我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼(A7)”与“我因为一阵阵头晕而苦恼(A11)”也存在较为密切的联系。这从数据驱动的方式在一定程度上验证了焦虑症状中躯体症状往往是交互作用的(例如,失眠可引起头痛,同时头痛也能引起失眠)[20]。另外,本研究发现症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐(A3)”和“我觉得我可能将要发疯(A4)”之间也存在紧密相关。多数患者在就诊精神科前往往到处检查,当检查结果显示其无异常而患者身上的不适依旧存在时,患者的心理负担会加大,这种不确定感会使患者更加烦乱和惊恐,当烦乱和惊恐加剧时就可能出现失控发疯感。

中心性分析可以确定哪些症状在网络中更为重要。预期影响结果表明精神性焦虑症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐(A3)”是门诊患者焦虑网络中的核心症状,这从统计上表明该症状与其他症状有着最为广泛紧密的联系,也就是该症状的激活更有可能通过连接其他症状的边将激活传播到整个焦虑症状网络。以往研究亦表明综合医院门诊焦虑患者,主诉的情绪和精神症状更为突出[21]。因此,针对症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐(A3)”的干预可能要比针对其他症状的干预能更有效降低焦虑症状的整体水平。另外,“烦乱与惊恐”的中心性程度高很大程度上与患者对疾病的担忧和不确定性有关。一项针对此次疫情的研究发现,当人们在面临不可控和不确定因素时,往往会产生烦乱或者惊恐的情绪反应,这种情绪反应与广泛的心理问题相关,尤其是焦虑[22]。研究还发现症状 “我的手脚常常是干燥温暖的(A17)”、“我时常脸红发热(A18)”和“我的小便次数频繁(A16)”在网络中的中心性程度最低,这表明这三个躯体性症状可能对整个焦虑症状网络的影响很弱小,因此,以控制这些症状为重点的治疗可能对门诊患者焦虑的整体症状不能产生很大的影响。

本研究存在一定的局限性。首先,用于构建门诊患者焦虑症状网络结构的横断面数据无法揭示症状随时间推移如何出现,不能了解症状间的因果关系。在今后的研究中,可以增加纵向追踪以探究症状间的时间因果关系。其次,本研究中的网络结构特定于门诊患者,其中部分参与者并不完全符合精神障碍的诊断标准,因此结果不能推广到临床精神病学人群。 不过,虽然不同疾病之间焦虑的内容和触发因素存在差异,但越来越多的研究表明精神障碍的焦虑症状具有相似的核心潜在特征[23,24]。最后,本研究评估的是门诊患者群体水平的焦虑症状网络结构,这些结构可能与个体水平的焦虑症状网络结构不同。

尽管存在上述局限,本研究的优势在于将精神心理症状概念化为因果系统,为传统精神障碍的分类和维度模型提供了一种补充方法。此外,本研究也是为数不多的使用网络方法探索门诊患者焦虑症状之间相互关系的研究之一,这为理解焦虑症状之间的作用关系以及特定症状的临床意义提供了新的见解。具体来说,本研究发现症状“我容易心里烦乱或觉得惊恐(A3)”是焦虑症状网络中最核心的症状。这提示,以该症状为核心靶点可能会更大程度上降低精神科门诊患者整体焦虑症状的严重程度。