儿童青少年抑郁症的重要社会心理因素*

2021-03-12胥寒梅陶圆美邹守康唐效伟王小兰汪燕萍黄丽娟

胥寒梅 张 航 陶圆美 张 宏 邹守康 邓 芳 唐效伟 王小兰 汪燕萍 伏 霞 黄丽娟 殷 莉

抑郁症是造成全球疾病负担的第二大因素,多达20%的儿童青少年曾有抑郁发作[1],且儿童青少年患抑郁症后自杀风险增高[2]。近几十年全球儿童青少年抑郁症的患病率有逐渐升高的趋势[3]。在美国2007~2010年儿童青少年抑郁症发病率范围在2.1%~8.1%[4],而国内2005~2014年的部分研究报道中学生抑郁症状的发生率范围在22%~44%[5,6]。慢性应激、童年期不良经历[7]、家庭环境、社会支持等心理社会因素被认为与儿童青少年抑郁症关系密切[8]。但由于社会文化背景不同,各国报道的与儿童青少年抑郁相关的心理社会因素不尽相同[9,10],目前缺乏近10年我国的数据。因此,探寻现阶段中国儿童青少年抑郁症的相关社会心理因素,且给我国儿童青少年抑郁症临床干预提供线索显得尤为重要。

1 对象与方法

1.1 对象 本研究于2019~2020年招募11~18岁的儿童青少年抑郁症患者共207例作为患者组,主要来自四川大学华西医院,同时招募80 名健康儿童青少年作为对照组。患者组须符合美国精神障碍诊断与统计手册第4版(DSM-Ⅳ)中的抑郁症诊断标准[11];且不患其他精神障碍。对照组必须无任何精神障碍、神经系统疾病或损伤史及躯体疾病。所有被试为小学及以上文化程度,且自愿参加本研究;有重大躯体疾病、酒精及毒品使用者排除在外。四川大学华西医院伦理委员会审查批准通过本研究方案,所有被试及家属均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 评估方法 使用贝克抑郁自评量表(BDI)对患者组进行评分,评估患者的抑郁程度[12]。对所有被试者进行半定式精神检查,评估工具采用学龄儿童(6~18 岁)情感障碍和精神分裂症问卷 K-SADS终生版(Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version,K-SADS-PL)[13]。一般人口统计学资料如性别、年龄等通过自制问卷进行收集,并使用童年期慢性应激量表[14]、青少年生活事件量表(ASLEC)[15]、家庭亲密度与适应性量表中文版(FACES II-CV)[16]对所有被试进行评估。根据FACES II-CV得分将家庭类型分为中间型、平衡型和极端型[17]。

1.2.2 统计学方法 本研究采用 EpiData 3.1 建立数据库,数据通过双人录入并核对后导出,由双人进行数据清理,使用 SPSS 25.0 统计软件对数据进行分析,采用描述性统计、卡方检验、 Mann-WhitneyU秩和检验、二元Logistic回归分析。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

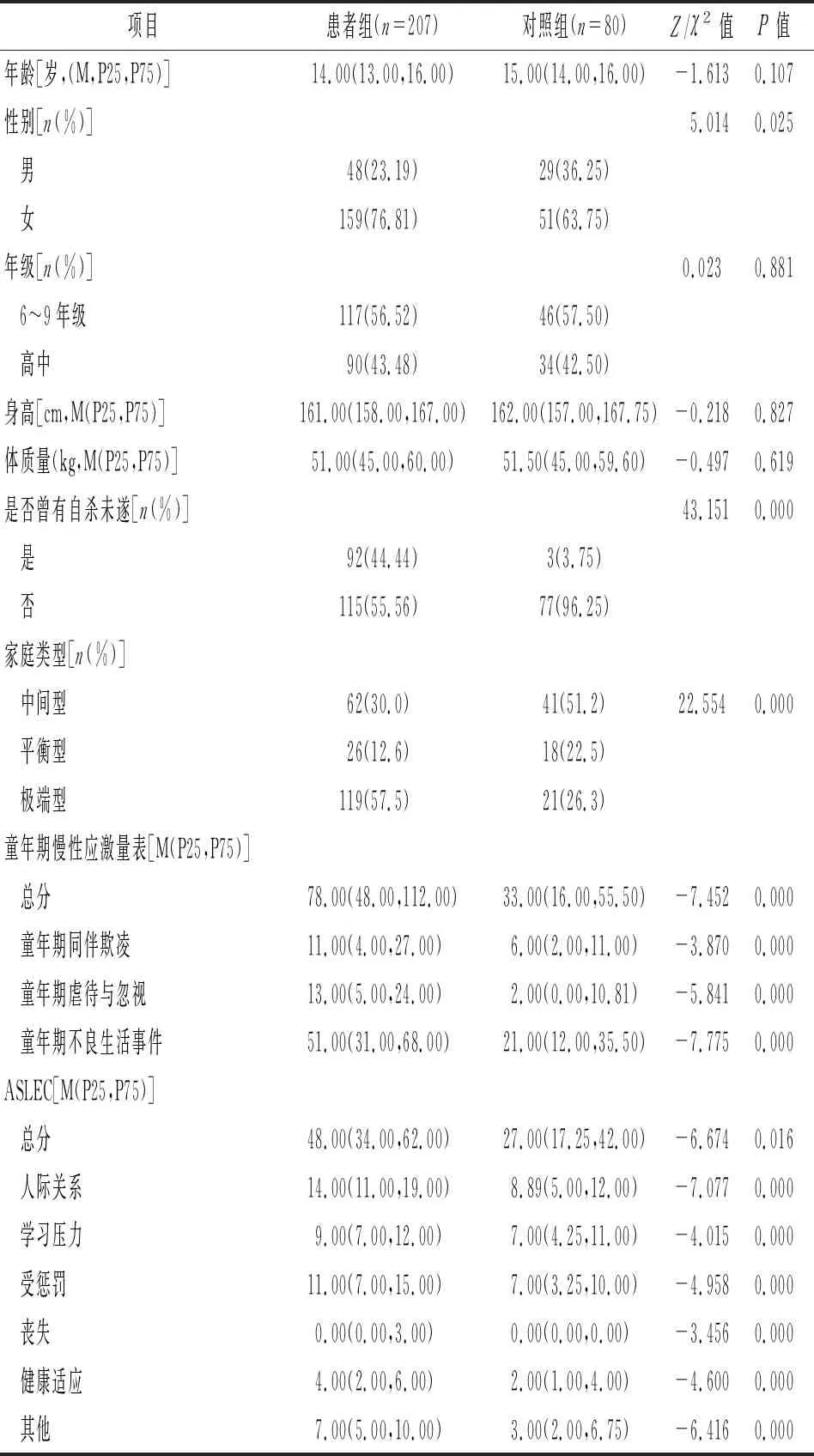

2.1 两组基本情况比较 两组性别、是否曾有自杀未遂比较差异有统计学意义(P<0.05)。两组间家庭类型分布比较差异有统计学意义(P<0.01),患者组中极端型家庭类型占比最高;对照组中中间型家庭类型占比最高。见表1。

2.2 两组童年期慢性应激量表、ASLEC评分比较 患者组童年期慢性应激量表总分及童年期同伴欺凌、童年期虐待与忽视、童年期不良生活事件因子分均高于对照组(P<0.01)。患者组ASLEC总分及人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应性、其他因子分均高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组一般情况及量表得分比较

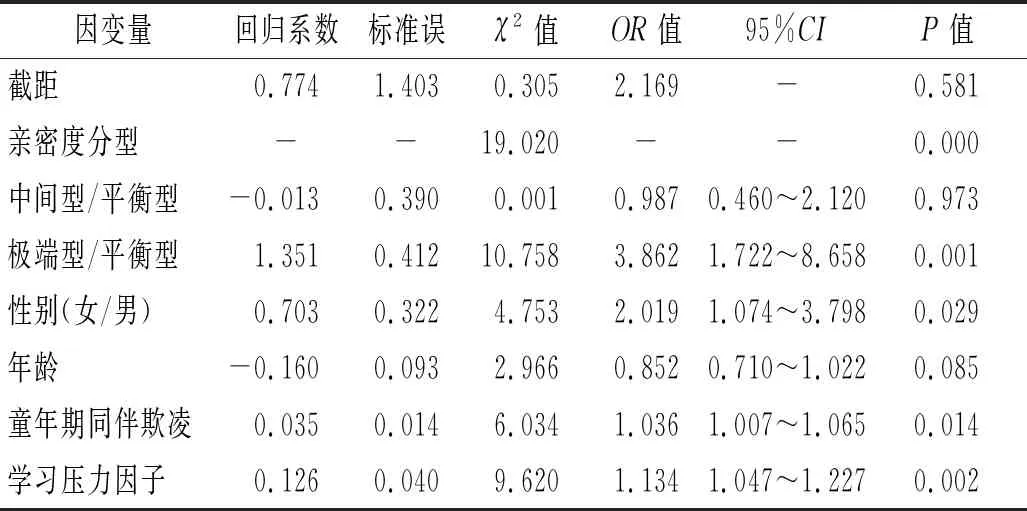

2.3 儿童青少年抑郁症相关影响因素的回归分析 将儿童青少年是否患有抑郁症作为因变量,将性别、年龄、家庭类型、童年期慢性应激量表总分及因子分、ASLEC总分及因子分作为自变量纳入回归方程。分类变量设置时,家庭类型中的平衡型设置为参照变量,性别中男性设置为参照变量。最后性别、年龄、家庭类型、童年期同伴欺凌因子分、学习压力因子分进入二元Logistic回归分析 (χ2=56.187,P<0.001)。结果显示,童年期慢性应激量表中童年期同伴欺凌因子得分每增加1分,儿童青少年患抑郁症的风险增加1.036倍(OR=1.036,P=0.014)。在不同家庭类型中,相对于平衡型家庭,极端型家庭儿童青少年患抑郁症的风险为3.862倍(OR=3.862,P<0.001)。儿童青少年女性患抑郁症的风险是男性的2.019倍(OR=2.019,P=0.029)。青少年生活事件量表中学习压力因子得分每增加1分,儿童青少年患抑郁症的风险增加1.134倍(OR=1.134,P=0.002)。说明女性、极端型家庭类型、童年期同伴欺凌、学习压力大是儿童青少年患抑郁症的相关因素。见表2。

表2 二元Logistil回归分析

3 讨论

本研究结果显示,儿童青少年女性患抑郁症的风险较男性高。已有荟萃分析证实了女性抑郁症的患病率大约是男性的两倍,女性比男性更容易遭受社会和物质上的不利影响而发展为抑郁症[18]。这可能与HPA轴的紊乱(皮质醇的升高、HPA阴性反馈抑制)在不同性别抑郁症患者之间存在差异有关[19]。也与抑郁相关生物学标志物在不同性别之间存在差异有关,例如女性表现出较高的炎症[20],神经营养和血清素能标志物水平[21,22]。雌激素水平的波动被认为与女性抑郁症的发病机理有关,在青春期、月经期、产后和绝经期等荷尔蒙变化时期,女性更容易出现抑郁[23]。

国内外已有研究显示家庭对抑郁症的发生有着不可忽视的作用,不良家庭环境可能导致学业问题、成瘾行为或违法行为[24],而家庭的积极情感连接和温暖度是抑郁症重要的保护因素[25],本研究发现,青少年儿童抑郁症患者其家庭类型多为极端型,这与陈银娣等[26]的研究结果一致。目前已有研究表明,抑郁症伴有自杀意念患者的家庭类型分型主要为极端型,这可能是因为其家庭亲密度、家庭适应性差,使得抑郁症患者更容易产生各种负性情绪,从而加重疾病,甚至产生自杀意念[27]。因此可以通过一些治疗措施,如家庭治疗等来改善抑郁症患者的家庭亲密度与家庭适应性,帮助疾病的预后与转归[28]。

既往研究已经证实,童年期存在的慢性应激对儿童心理和行为会产生久远的影响,其中情感虐待及忽视与抑郁有相关性[29]。 研究发现同伴欺凌与抑郁症有相关性[30]。其中的机制可能是同伴欺凌作为一种慢性应激源导致个体高度警觉,继而发生习得性无助,最终导致抑郁发生[31,32]。此外,青少年受到欺凌会影响其心理适应,使得患抑郁风险增加[33]。也有研究表明不良的童年经历会造成应激调节相关回路(例如海马,杏仁核)的结构和功能的损伤,并且导致以后生活中压力敏感性和情绪调节能力的下降[34]。

学习压力也是非常重要的抑郁症相关因素[35]。其机制可能是在外界压力下,个体的下丘脑—垂体—肾上腺轴神经内分泌系统调节紊乱,应激性激素大量释放导致与情绪相关的脑区发生损伤[36]。在不同的国家,儿童青少年的主要压力源并不相同,例如加拿大儿童青少年的最常见压力源是与健康相关的问题[37];挪威儿童青少年的最常见压力源是人际关系[38]。而本研究发现学习压力是当前儿童青少年的主要压力源。

本研究可以对青少年儿童抑郁症的防治提供线索,但仍存在一定局限性,比如本研究为横断面研究,需进行队列研究进一步验证上述影响因素,且患者仅来自一所医院,缺乏代表性,未来可扩大样本范围及样本量进一步研究。

利益冲突:文章所有作者共同认同文章,无任何相关利益冲突。

作者贡献声明:试验设计、论文修订为殷莉;数据收集为殷莉、胥寒梅、张航、陶圆美、张宏、邹守康、邓芳、唐效伟、王小兰、伏霞、汪燕萍、黄丽娟;数据分析为殷莉、胥寒梅;文献查阅、论文撰写为胥寒梅。