城市非正规景观结构与生产机制研究

——以宁波大学南门口非正规集聚为例

2021-03-01冯革群朱菲菲马仁锋周小靖陈启癸方烨徐梦缘

冯革群,朱菲菲,2,马仁锋,3,周小靖,3,陈启癸,方烨,徐梦缘

(1.宁波大学人文地理与城乡规划研究所,宁波315211;2. 浙江大学附属中学,杭州310007;3. 宁波陆海国土空间利用与治理研究协同创新中心,宁波315211)

引言

城市化的加速,催生了大批贫困人群涌向发达城市,形成“贫困的城市化”。1950年,全球有86个城市人口超过100万人,2005年有446个,预计2025年达到550个,同时城市人口从2007年33亿人增长到2050年64亿人[1]。但是,他们中多数却忍受着贫困的煎熬,预计2030年全球贫民窟居民将达到20亿人[2-3]。这些城市贫困人群从乡村迁往城市边缘,聚居于城乡结合部,形成贫民窟、棚户区、城中村等非正规集聚景观。非正规景观的无序与正规景观的规范大相径庭,成为政府迫切清除的“城市毒瘤”,但它们却是贫困人群进入城市的过渡居住形式,这里既可能是经济文化发展的新生力量,又可能是暴力冲突的暴发地。各国政府已认识到其对社会稳定和城市可持续发展的影响,纷纷采取措施使其顺利转型或融入城市。如印度政府不再一味强行拆除贫民窟等贫困群体的安身之所,中国政府正积极稳妥地改革大城市户籍制度,让外来务工人员融入城市。中国东南沿海港口城市宁波历经改革开放40多年的发展,城市非户籍常住人口约400万,他们散居于城市各个角落。其中,地处城乡结合部的宁波大学(下文简称“宁大”),其周边的双桥村、东门口、南门口区域成为外来人员小本经营的集聚地之一[4],形成非正规集聚景观已经10余年。因此选择它作为观察对象,试图围绕非正规景观的时空演替、创造主体权力博弈等维度阐释中国城市化进程中非正规景观的生产动力。

1 非正规景观的提出背景与相关理论

1.1 形成背景与研究动向

非正规景观研究源于20世纪50—60年代的非正规经济活动,即拉丁美洲国家采取“城市偏向”[5]政策使农村劳动力转向城市而产生的经济活动;1960年, John Turner[6]模型化乡村人口从边远省份搬到城市中心再到城市边缘的现象,建立了“桥头堡人”和“联合者”模型;1960年,Hart Keith提出了非正规收入机会——自我雇佣并无工资收入的城市劳动,并于1971年首次提出“非正规部门”概念[7];1972年国际劳工组织对其进行补充,提出官方认可的“非正规部门”概念[8];20世纪80—90年代,“非正规部门”被“非正规经济”概念取代,即不受制度约束产生的一种生产关系形式。总之,非正规研究从非洲、拉丁美洲扩展至全球,从经济领域拓展至政治、社会就业等领域。再如20世纪50—80年代,对秘鲁非正规经济现象(居住地、贸易和运输等)进行研究,揭露经济落后和社会动荡的本质在于重商主义制度[9],后又发展到运用城市规划等非经济措施剖析非正规聚落等社会领域问题[10]。进入21世纪,相关研究又有新特征:跳出地域限制,成为跨国性综合研究,如采用跨区域比较法研究世界各大城市的非正规性[11]。非正规研究逐渐成为各国人居环境共同关注的焦点和国际性会议议题,如2014年第七届世界城市论坛(WUF7)[12]要求实现城市公平,创造生活型城市。国际非正规研究正逐步走向成熟和多层次化。

中国非正规研究始于20世纪80年代,经济体制的转变、乡镇企业的发展与转型、农村户籍管理制度放宽等促使大批农村剩余劳动力(民工潮)涌向城市,通过亲缘、地缘关系在城市边缘集聚,但因缺乏技能、学历,被迫从事非正规行业,从而出现非正规集聚景观,如北京“浙江村”和南京“河南村”,以及大学扩招过程中新建校园周边的“学生村”。1980年以来,引入非正规就业概念后,相关研究仍然滞后:聚焦经济、就业等方面未形成系统研究,缺乏系统统计[13],数据较印度、南非等国过于简略。受各种社会阻力影响,相关部门往往采取简单粗暴的推倒重建方式进行城市美化运动。民工潮跨地域流动在转型期的中国已相当普遍,经济发达城市的非正规景观日益增多。本文正是基于此背景进行非正规景观的微观解读。

1.2 “非正规”概念与理论

非正规景观相关概念包括非正规部门、非正规就业、非正规聚落。(1)非正规部门(informal sector)指从事个体经营但不缴税且无经营许可证的部门。最早出现在1972年国际劳工组织报告中,具有“市场易进入、依赖当地资源、家庭所有制、小规模生产、劳动密集、运用正规教育外的技能、不规范的竞争市场[14-15]”的特征。后指发展中国家低收入、低报酬、无组织、无结构的小规模生产服务单位[16]。中国特指其合法部分。(2)非正规就业(informal employment)从“非正规部门”概念发展而来,按二元标准,指非正规部门的就业者;按就业标准,指家务劳动、临时工等低于法定最低小时工资的就业者[17]。在中国,可指临时性、非全日制就业等[18],或指非正规部门的就业或灵活就业——以个体、私营经济活动或季节工、临时工等形式从事经济活动[19]。(3)非正规聚落(informal settlement)是一种城市居住发展形态,容纳了发展中国家30%—80%的城市人口。国外指发生在法律(规划)范围外缺少合法产权的聚落[20],或是贫民窟、非法占住低于居住标准的住房。中国则指非法占有土地或自建型、低收入家庭、基础设施和服务不足[21]的聚落,如城中村、城市角落、城市灰区、厂中村等[22-24]。

学界解读非正规现象时主要采用公地悲剧、弹性、生计、共生、博弈等理论。(1)公地悲剧理论(the tragedy of the commons)[25]用于研究自然资源管理方式:不明晰的产权制度将造成公共资源的闲置,被公共使用的资源因缺乏管理制度的约束产生无限制的混乱使用。本文案例正是发生在多个行政区共同管辖之地,不明确的管辖权责为非正规集聚景观的形成提供了宽松的管理制度。(2)社会弹性(social resilience)强调社会系统和人类社会的适应性,包括处理、适应和调整能力[26]。同质景观间容易形成空间竞争(spatial economic process)[27],即不同区位经营者对市场空间范围竞争,或消费者需求空间和活动空间的划分和争夺。(3)生计是建立在能力、资产(资源、储备物、要求权和享有权)和活动基础上的一种谋生方式,生计经济行为是一种行为手段和目标都符合“人的生存”意义最普遍的经济行为,日常生活中包括生活消费行为(住房、购物)和生产经营行为(休闲、经营)两方面。(4)共生理论(symbiosis)在生物学中指不同生物种类一起生活时存在某种程度的永久性物质联系[28],20世纪中叶应用于社会学,指人与人之间结成一个相互依赖的共同体,依赖彼此生存受益并有机地结为一体,包括互利共生、共栖、竞争等6种行为模式。(5)博弈理论(game theory)具备4个条件:参与者、参与者的策略与行为、次序以及策略的得失[29]。景观管理中存在多方利益主体的博弈,以合作博弈——使集体或个体收益达到长期最大化,但内生的自主合作又存在竞争的行为[30]为主要形式。

2 研究对象与方法

宁波作为长三角城市群南翼的经济中心,快速发展的城市化不断吸纳中西部地区的流动人口在此从事制造业和低端服务业工作。同时,宁波大学南门口片区非正规集聚特殊性在于:(1)宁波市江北区在2007年以19万的流动人口数超过宁波的老城区——海曙区,其中的孔浦街道更是以22.9%的外来人口比重位居全区第一,且此地明显的城乡二元经济结构,提供了低廉的生活成本,使其成为外来流动人口的首选之地。宁大正是位于江北区的孔浦街道,周边被住满外来流动人口的自然村落包围;(2)宁大的特殊区位条件——位于行政管理的灰色地带(宁波市镇海区、江北区的交界处),极易形成公地悲剧现象;(3)非正规集聚景观内在的社会弹性机制在漫长的时空演变中展现得淋漓尽致,需进行分阶段观察。本文作者于2012年10—12月和2014年2—4月进行问卷调查与深度访谈,2019年10月进行补充调查,获取356份有效学生问卷和46个有效店主访谈案例(店主共83名)作为本文分析数据源。

3 宁大南门口的非正规集聚景观分析

3.1 空间结构的形态演变

宁大南门口非正规集聚景观以缺乏经营执照、固定时间场所的“摊贩经济”形式存在,由于顽强的内在社会弹性机制使其在时空演变中展现不同形态但未消失。宁大南门口是连接学生生活区和教学区的通道,在固定摊贩和流动摊贩景观中交替演变,且区位和消费者条件是最主要的影响因素(表 1):(1)非正规经营个体数量和规模随消费者规模的增加而增大,并呈规模集聚形态;(2)集中地服务对象为学生,商业形态为餐饮服务经营,因其投资门槛低、技能要求低、家庭作坊式的特征成为首选形式;(3)越接近消费者居住地,非正规景观越兴盛,以弥补商品服务档次低的缺点。

3.2 非正规就业者的生计行为景观

3.2.1 “三低”就业者的基本情况

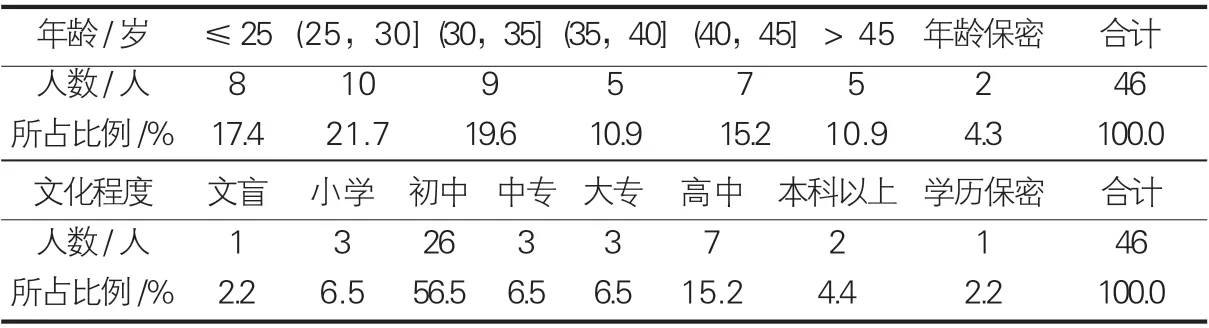

非正规就业者是一批“三低”人群——低收入、低技能、低文化的外来流动人口,而且来自同一地区的群体具有较强的同质性:(1)非宁波户籍的外来流动人口占被访人员的80.4%,户籍所在地包括浙江省内金华、台州、绍兴等地,省外包括山东、湖南、安徽、四川等地。(2)为规避失业风险、免去中介费、提高就业成功率,往往选择非正规途径——宗族或地缘关系,通过短期内学徒式的培训从事相同行业,形成来自同一地区的人口垄断经营某一行业的现象,即同质性行业,如台州人垄断经营杂货店,河南人垄断经营汤面、小炒店。(3)25—40岁的青壮年人群中56.5%的人仅初中学历,从事劳动密集型、低技术、高强度的工作;从流动摊贩阶段(平均年龄37岁)到固定店铺阶段(平均年龄31岁)的演变呈现年轻化、高学历、多样化的趋势,但因缺乏劳动者权益保护的基本法律常识,成为低收入人群,加深了社会隔阂 (表2)。

3.2.2 住房行为景观

非正规就业者通常租赁城乡结合部的非正规住房——廉价平房、棚户房或私人出租屋等条件恶劣的住房,存在明显的居住区域边缘化、居住地和就业地分离的特征。首先,宁大周边有5个较集中的村民自建居住地——文萃新村、同心村、农贸、甬江村、双桥村,租金分别为每月1 000元、500—700元、500—700元、<500元、<500元,就业者通常为减少异地安置的通勤费用,首选双桥村和甬江村。其次,为减少住房开支,选择设施简陋、人均居住面积狭小的住房。房客分为未成家者和已成家者2种(图1),前者为节约开支选择合租,设施较齐全,配有独卫、家具等,通常不改变房屋内部结构且较为整洁;后者则超负荷使用居住空间,1户1个房间且缺乏设施,人均居住面积不足8 m2,通常采用室内分隔或室外拓建等方式加强居住空间的功能,如自建厨房、浴室等。同时,面临自来水、垃圾箱和厕所等公共设施供应不足问题,1个村庄仅1个公厕,与北京棚屋中6 000多人共享1个厕所、深圳棚户区中数百人无自来水情况[31]相似。

表1 宁波大学南门口非正规集聚景观的空间演替特征

表2 宁波大学南门口非正规就业者的基本情况

3.2.3 购物休闲行为景观

非正规就业者的工作、休闲、购物等空间行为呈现明显的近距离空间流动特征,其行为空间主要受工作时间和经济收入的限制。(1)工作时间的限制:被访人员的工作时间均超过10 h,12—14 h(占56.5%)居多,最长可达18 h,压缩了休憩时间,因此他们通常利用学生上课期间的闲暇间隙在店铺附近进行活动,如上网(占34.8%)、看电视(占28.3%)、打牌(占21.7%)、带小孩(占21.7%)等低成本、空间狭小但灵活性高的活动。购物行为空间景观亦存在明显的圈层结构:1 000 m以内为餐饮生活用品购物区,使用非机动车;1 000—3 500 m为中等生活用品购物区,使用电瓶车、自行车或私家车;3 500—10 000 m为高档消费品购物区,使用公交车或私家车。(2)经济收入的限制:经济收入的差异直接影响交通工具的选择,不同的交通工具能影响可达的行为空间大小(图2),私家车的行为空间最大,步行最小。低收入者使用可负担得起的电瓶车(1 000—3 000元/辆)、自行车,或步行在近距离空间内流动,远距离则选择公交车来降低交通出行的费用,而高收入者拥有私家车,能使其行为空间达到最大。

3.2.4 社会保障行为景观

非正规就业者虽从事脏、险、苦的工作,却因户籍等原因被无形地排斥在社会保障制度之外,无法平等享受保障权力。统计显示,仅19.6%的被访者参加宁波养老保险,26.1%参加医疗保险,30%—40%仅能在老家投保,甚至近30%的人对此毫不知情,他们的社保基本为0。

图2 相同时间使用不同出行方式所达的行为空间

3.3 非正规的共生和竞争行为景观

3.3.1 共生行为景观

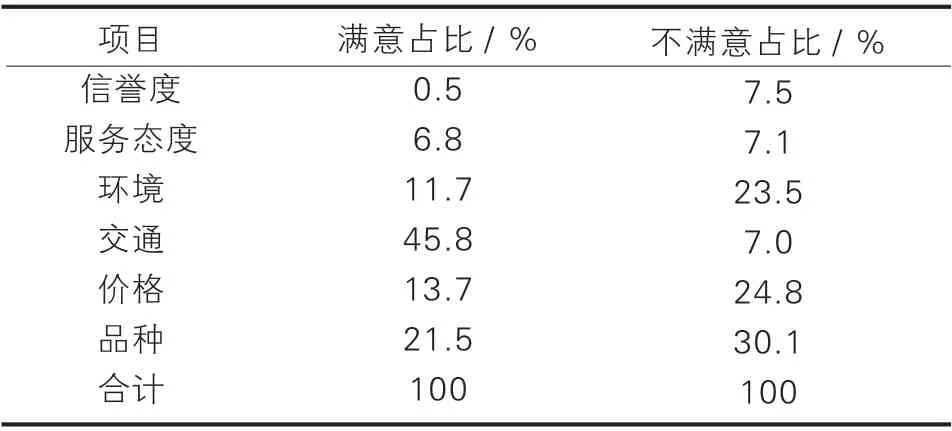

消费者(学生、居民和教职工)与就业者形成相互依赖的共生行为景观。体现在:(1)就业者受消费者居住地便捷度制约,4个学生公寓(甬江、南门、本部和东门公寓)呈距离越近消费频率越多的趋势,平均每周消费频率分别为4次、3次、3次、2次;(2)就业者收入来源于消费者,日收入为100—200元(占58.7%)、200—300元(占21.7%)、300—400元(占19.6%),得以维持城市生活;(3)消费者的偏好决定就业者的从业类型,餐饮服务类的需求比商品服务类更旺盛,如工作日人流量高峰时段内餐饮消费人数可达2 000—3 000人,因此就业者以从事餐饮类为主;(4)消费者的满意度影响店铺的兴旺:包括交通、价格、品种等因素(表3)。

表3 宁波大学消费者对南门非正规集聚景观的评价

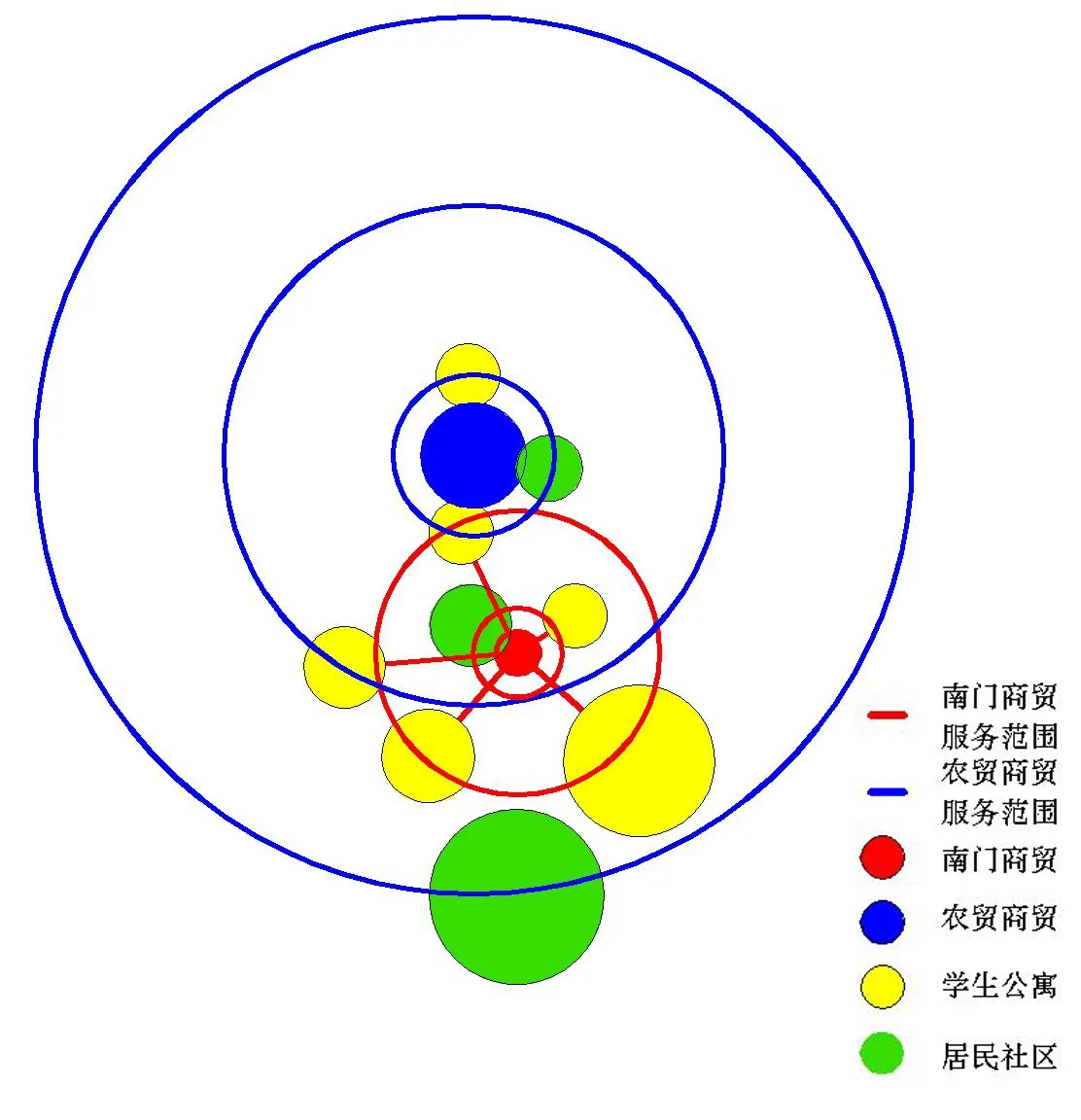

3.3.2 空间竞争行为景观

同性质的非正规集聚景观易在空间上争夺消费者形成竞争关系。宁大南门口与相距375 m的宁大东门农贸的非正规景观形成空间竞争景观①,表现在空间消费行为与距离的圈层关系(图3):小范围内购买餐饮用品首选南门,步行仅需4—8 min(如红圈);大范围内购置生活用品首选农贸,步行需10—15 min(如蓝圈);南门商贸覆盖的消费者类型以周边学生为主,而农贸能吸引附近村民、学生和教职工,因此南门在竞争中处于相对劣势。

图3 宁波大学南门和宁大东门农贸非正规集聚景观的空间竞争

3.4 非正规管理的权力博弈景观

非正规集聚景观的管理有其不确定性的特征,且存在权力博弈景观——正规与非正规力量的博弈。2007—2012年,宁大作为正规力量,校后勤商贸管理中心与店主签订合同,收取租金的同时提供水电、卫生等服务;2012—2013年,社会人士作为非正规力量,以砸摊等暴力胁迫店主缴纳600元/月的管理费 ,却享受不到基础服务设施(图4),使其变为灰色地带;2013年7月起为整顿校园景观,开展拆迁安置事宜,由宁大校资产与实验管理处对固定店铺进行招标,订立合同并提供服务;2015年,在江北区政府统一指挥下取缔了相关非正规摊位。随后进入图4下2幅中的流动性非正规景观。

图4 宁波大学南门口非正规集聚景观的非正规管理*

图5 宁波大学南门口正规与非正规管理的关系

权力主体为追求自身利益最大化展开博弈(图5):正规管理时,通过协议走向有序化、正规化,形成实现双方利益最大化的合作博弈,但利益天平并不完全平衡,还容易形成萧条和繁荣的两极化景观,如学校限制商贩类型和大型宣传活动造成经营惨淡;非正规管理时,博弈主体间的利益完全失衡,社会人士牟取绝对利益,店主则处于绝对劣势,容易造成缺斤少两等不诚信经营和脏乱经营的景观。

4 结语

(1)城市非正规景观是城市化进程中二元体制环境下产生的一种独特的地域空间现象,易出现在发展快速但不平衡的城市边缘地区,如城乡结合部、行政管理的灰色地带等,因这些地区能提供宽松的管制制度、低廉的住房和购物等条件,吸引追求低成本生活的外来流动人口在此集聚。

(2)城市非正规景观由非正规就业者、消费者和管理者3个主体在不断博弈中形成,同时也暴露了转型期中国的城市化发展存在较多亟待解决的问题。影响最大的是“三低”外来流动人口缺少城市生活中的“空间正义”(政府用正规住房满足户籍人口需求,市场则用非正规住房填补流动人口需求),如居住区域的边缘化、居住购物空间的隔离、近距离的空间流动、公共空间的缺失等特征较为突出,而且政府对城中村等景观采用粗暴的推倒重建方式,更加深了社会的隔阂与分层;其次是非正规景观的存在能弥补正规景观所无法发挥的功能,如就业者与消费者的共生行为景观,能使低廉多样的非正规消费弥补昂贵单一的正规消费所无法创造的利益,促进社会的经济发展;最后是非正规景观管理的背后是权力的博弈,最终却能使混乱灰色的非正规管理逐渐被有序规范正规管理取代,促进非正规景观的有序化、制度化发展[32]。

(3)非正规景观的社会弹性机制和同质景观之间的空间竞争,都能使它以不同的表现形态长期存在而不会消失,最后能逐渐向规范化、正规化景观继续发展,这也是非正规景观今后的发展趋势。

城市非正规景观虽然脏乱无序且难以治理,但它已经成为连接城市和乡村的桥梁,成为大批外来流动人口进入并学习城市生活方式、行为和价值观念的通道,也是他们在城市中的唯一落脚之地,在快速但又粗放的城市化发展中承担着重要作用。本文仅对宁波大学南门口这个微观的景观进行观察,非正规景观的内在机理、运行机制、制度政策等深层次问题还需进一步深入探究。

注释:

① 在2015 年双桥村完成拆迁后,宁波大学原东门农贸街成了宁波大学最重要的生活配套区。因连接着学生公寓和校园,400 多家廉价小吃、沿街排档、低端服饰、小化妆品店扎堆于此,环境脏乱差问题困扰师生多年。以往的集中整治最终都陷入“打击—好转—返潮—打击”的循环。借宁波大学30 周年校庆(2016 年10 月29 日)东风,2016 年6 月,在江北区政府的牵头下,孔浦街道作为责任部门,对商贸街以特色小镇为目标进行集中改造提升,于2017 年1 月建成云创1986 青年小镇(http://yz.cnnb.com.cn/system/2018/09/06/008785575.shtml)。