城市废墟遗产的价值与保护研究

2021-03-01王月伦

王月伦,阮 项

(1.上海师范大学人文学院,上海200030,2.上海师范大学都市文化研究中心,上海200030)

引言

什么是废墟?日本建筑师藤本壮介说,废墟是建筑的尽头,同时也是建筑的起源。这句话指出废墟的两个基本特征,即因意外事件或历史原因被荒废或破坏,并具有文化意义或新的功用价值。陈虹屹等在《废墟是建筑的尽头——巴塞罗那瓦尔老城区改造考察》[1]一文中将城市旧住宅区也当作城市废墟的类型,这与城市废墟遗产中的“废墟”的概念范围存在差异。此外,绝大多数古建筑都曾遭受一定程度的损坏,有些建筑虽遭损坏但未被废弃,那何种程度的废弃、损坏可以认定为“废墟”呢?需要对“废墟”概念增添边界。其一,就美学角度而言,废墟需要具备“荒凉感”,这样的荒凉感给罗马斗兽场前的西方人、圆明园前的中国人带来历史悲怆感,同时,废墟的荒凉感也类似于一种怀旧情绪,类似于英文中的“nostalgia”,如人们对旧厂房、旧洋楼等的怀旧情绪。其二,废墟应与人们的日常生活有距离,人们日常生活中旧物的堆积不能算作废墟遗产。在以上两种废墟特征的限定下,可以判定,在历史遗迹中,具有荒凉感的圆明园是废墟,雄伟壮观的长城虽有损毁现象但不可纳入废墟遗产;见证城市现代化历程的废弃工厂是废墟,但人们日常生活的住宅即使破旧也不属于废墟范畴。

扬·阿斯曼在《文化记忆》[2]中将集体记忆的方式分为交往记忆与文化记忆两种。文化记忆是通过固定的客观外化物展现出来的神话性史前时代的绝对过去,而交往记忆则是指存在于脑中的鲜活回忆、经历或他人自述,时间跨度约为80—100年,是与当下同步前进的时间视域。在此区分条件下,城市废墟遗产以荒废、残余的建筑、公共空间等为固定的客观外化物为载体,可作为文化记忆的媒介之一,但在时间结构范畴中,不同时代产生的不同文化价值的废墟遗址,并没有如文化记忆所要求的必然处于“绝对的过去”。其既有绝对过去的殷墟、圆明园等历史遗迹,也包含见证现代化发展的工业遗产、见证当代人类苦难的汶川地震遗址、切尔诺贝利等灾难废墟,以及引发大众怀旧情绪的城市中的废弃游乐园、学校、医院等公共空间。参照扬·阿斯曼有关集体记忆的分类,城市废墟遗产可以从媒介、时间两方面划分,即具有历史价值的文化记忆类废墟与蕴含某时代回忆共同体的交往记忆类废墟,以现代化发展前后为分界。在此分类基础上探讨城市废墟遗产的特性、价值以及哪些需要保护、如何保护等具体问题,能够更明确不同历史阶段、类型的城市废墟正面临的多元的现实问题。

1 文化记忆类城市废墟

正如前文在城市废墟分类中所述,文化记忆类城市废墟本身便具有历史文物的属性,列入国家、世界遗产保护名录的不在少数。在几百、甚至几千年的社会动荡中,无数宫殿、楼阁、城墙等历史遗迹遭到毁坏,沦为废墟,最终又随着朝代的更迭,废墟的印记被抹平,文明在废墟之上重建,而那些保存至今或是被重新发掘的废墟遗址,其历史文化意义不言自明。因此,文化记忆类城市废墟的价值与保护方式的研究更多关注于它的历史文化意义在当今时代产生的其他衍生价值,如何让更多人体会到这些废墟的价值,以及有关保留原状还是修复重建这一老生常谈的话题。

1.1 我国文化记忆类废墟遗产保护现状:信息输出有限,脱离精神联结

我国文化记忆类废墟遗产有3类典型的保护与开发模式:建立遗址公园、与周围环境结合形成特殊景观并作商业开发、成为民族或宗教的标志与活动场所。可以分别以与上述类型相对应的圆明园遗址公园、扬州东门遗址、元上都遗址为例,一窥古废墟遗产的保护现状。

2000年通过的《圆明园遗址公园规划》[3]中指出,圆明园遗址公园分为三园遗址和遗址范围外规划绿地两部分,三园遗址内不新构思,不添新景,非常必要恢复的建筑,要经准确考证、评审后复建。在保持原状历史原有风貌和环境氛围的基础上,严格控制周边地区的建设,特别是建筑物的高度。

21世纪以来,文物工作者多次参与圆明园遗址主要景区的考古发掘工作,将遗址建筑清理、整修以供游人凭吊,2002年开始整修圆明园最主要的两大景区——“正大光明”及“九州清晏”。此外,圆明园管理处对外征集圆明园流散文物,使征集的文物回归圆明园。

由此可见,圆明园遗址公园的保护与规划主要分为原貌的整修与建设文物博物馆两个方向,其文化功能、爱国主义教育功能是依靠游客的自主参观来实现。2009年、2012年对圆明园游客的调查问卷显示,绝大多数游客对圆明园遗址公园中印象最深的遗址为西洋楼景区,对其他遗址、文物知晓寥寥[4]。参观圆明园遗址的原因中选项“休闲散心”从30.1%升至38.6%,而选项“刻意游览”从43.2%升至44.5%,基本持平,且在圆明园文化遗产价值的体现方面,选择“爱国教育”与“艺术文化”的比率相差悬殊。这两份抽样调查表明,圆明园遗址公园在遗产价值的发掘和文化信息的传播方面存在不足。虽然《圆明园遗址公园规划》中提出对圆明园山水体系、园林植被进行修复以展现皇家园林的环境风貌,还提到需展现圆明园自身的艺术和科学价值,但由于历史上外国侵略者对圆明园的毁坏,游客很难仅仅通过游览西洋楼、大水法的建筑残余来获得有关圆明园艺术造诣、文化沉淀的信息。

为什么需要强调圆明园遗址的艺术价值、科学价值?因为艺术、科学价值与这片废墟遗址背后体现的民族情感、爱国主义是构成紧密相连的逻辑关系的。圆明园遗址之所以可以成为警醒国人勿忘国耻、凭吊民族苦难的标志,正是由于人们愤怒于它曾经作为园林艺术的最高水准、文明瑰宝却被侵略者付之一炬、抢劫一空,只有了解这片废墟曾经的灿烂辉煌,才能对其背后蕴含的苦难记忆、民族情感有深刻的理解与认同。艺术、科学价值是圆明园废墟与爱国主义、民族认同之间的纽带,如何将它的艺术、科学价值为普罗大众所关注、熟知是与园区整修同样值得思考的问题。

在信息输出方面,已经成为网红取景地的扬州东关街前挖掘的东门遗址选择了旅游景区与商业开发结合的方式,在遗址知名度、客流量、经济效益等方面取得成效,符合让文化遗产“活起来”的要求,又因紧邻大运河古渡口、个园,且与教场商业圈、富春茶社仅隔一个街区,这使得东门遗址周围形成了完整的旅游、文化产业。然而,东门遗址及东关街的开发利用主要是为了在城门废墟考古的基础上,复现唐宋时期扬州东城门附近的繁华商贸,这意味着废墟及附近老街的整修需要突出古扬州商街的鲜明特色。为了区别于其他古镇、老街的建设,还需要让东关古渡、城墙遗迹对城市、民众的精神、文化功用得到显现,而不仅仅是历史景观。

由精神联结、历史复现两方面可见,东门遗址还有较大的改进空间。目前,城墙遗迹的保护方式为在东门城墙残迹上铺设玻璃道路,游客通过玻璃道路观赏脚下的古城墙遗址,同时可通过玻璃道路、复建的东城门至东关街,会导致鲜有游客注意脚下的东门遗址,且在客流量最大的东关街夜晚时段,遗址周围灯光昏暗,难以看清古城墙砖的轮廓及周围的文字简介,多数游客会略过遗址而直接感受东关街商铺氛围。虽然东关街坚持原真性的保护原则,对街区内的个园、逸圃、李长乐故居、汪氏小苑、冬荣园等名人故居、盐商宅邸尽量做到修旧如旧,但在东关街近百家商铺中,代表扬州特色“老字号”的商铺比例很少,只有谢馥春香粉店、三和四美酱菜店、漆器店等少量百年老店品牌,其余店铺不仅缺乏鲜明特色,而且与东关街的文化意义关联度低,且重复率较高,如动漫手办店有3家;卖银器的“银匠”店铺至少4家;鲜榨椰汁店4家;折扇店2家;毛绒、竹制玩具店3家。此外,还有各种旗袍店、丝巾店、水果店,等等。

东门遗址因地制宜,将城门废墟融入附近的人文环境,却面临着新的保护与开发的困境,即东门遗址所依托的东关街商区愈来愈趋近于其他专门为旅游而开发的商业街区,对推广扬州盐商文化与运河文化的作用十分有限。它展现的文化风貌与其他城市的古镇、古街趋于同质化,即使当地居民也难以产生文化认同感,甚至逊于未作商业开发的,包括紫罗兰理发店、富春茶社、亨得利钟表、绿杨旅社、大麒麟阁等真正百年老店的国庆路。

第三种废墟遗产的保存形式便是建立在与民族或宗教文化密不可分的关系上,世界遗产中比较著名的如耶路撒冷的哭墙,相传是古代犹太国第二圣殿护墙的一段,犹太教视其为第一圣地,在墙前祷告、哀悼,哭墙这一类废墟本身便是因宗教而富有神圣的历史文化意义,它有特定的目标人群。而与蒙古民族息息相关的元上都遗址则与之相异,它既有民族风俗文化的元素,同时作为元朝统治者留下的历史遗迹,因而具有考古、艺术价值。

元上都遗址2012年被确立为世界文化遗产,是由草原游牧民族建立的都城之一,1358年红巾军攻克上都,焚毁宫殿,之后便再没有被修复,而是成为蒙古族的圣地,世代守卫。元上都遗址附近的居民保存了最正宗的蒙古族习俗,每年元上都最盛大的活动便是从古延续至今的“那达慕大会”,蒙古的历史文化、民族风情依托元上都废墟及附近的牧民得到了自然、原始的传承。如今,这种方式的传承面临走向萧条的危机,元上都作为蒙古人的精神寄托,目前原生态保护也依赖于生活在草原上的蒙古人,但依赖民族风俗是无法重现、保留元上都昔日的繁华盛景、草原丝绸之路的历史价值的。元上都遗址所属的锡林郭勒盟城镇2018年末常住人口69.34万人,常住人口城镇化率65.74%,比上年末提高0.61%,户籍人口城镇化率45.46%[5],这说明草原牧民的人口数量有所下降。此外,除了那达慕大会,牧民最主要的祭祀圣地“敖包”,历经风雨后,现已面目全非,原本繁盛的敖包,现在只剩下萧索。一边是元上都遗址所蕴含的巨大文明难以走出草原,走向城镇,一边是草原对其原生态的保护日益萧条,元上都遗址同样处于信息输出匮乏、情感联结削弱的双重困境中。

1.2 文化记忆类城市废墟遗产的保护:现代创意与传统规划的多元利用

从上述废墟遗产的现状中可以概括出几类目前主要的废墟遗产保护方式:还原废墟周围的自然风光或人文景观;建立废墟的历史博物馆;与其他遗址、居民区联合开发;保持遗产的原始功用,如民族祭祀等;申请列入世界遗产名录。这些保护手段均为对文化遗产的传统规划方式,换言之,就是对城市废墟遗产不具有针对性。随着现代科技对人们日常生活地不断渗透,解决废墟遗产保护“信息输出有限、脱离情感联结”问题,可以采用更多元的现代手段。当然,针对城市废墟的“城市特性”,通过城市的不同氛围使废墟避免同质化,从而能够形成一种新的思路。

1.2.1 高科技模拟修复

因遗产修复过程中遗产的真实性与完整性的平衡没有同一的尺度、标准,故废墟的修复问题一直颇具争议。1952年开始系统修复的巴格拉特主教堂废墟,当时教堂只剩下柱头、拱门等建筑残余,原本建筑形制不可辨识。起初,考古学家采用原物归位法,将废墟中散落的石块组装回原来的位置,再加固墙体以防脱落,但这种方法没能完整修复,教堂依旧处于废墟状态[6]。这种“以旧修旧”的方式获得了国际古迹遗址理事会(ICOMOS)的认可,并成为世界文化遗产。但随后有关教堂的进一步修复,缺少文献支持,臆想程度较高且材料选用现代化,巴格拉特主教堂遭到遗产降级的处理。

从巴格拉教堂修复过程可得到启示,将废墟复原的方案难以在短期达成共识,保留时间痕迹的冻结式保护与恢复遗产功用的修复行为是两种保护思路。如何既可以保存废墟的时间痕迹,又能让废墟的历史原貌的艺术价值被感受到,甚至恢复其原始的功用,如宗教祭拜的场所,也许使用沉浸式虚拟现实系统可作为未来方向之一。

在遗址考古、史料整理、影像资料整理过程中,许多遗址原貌可以通过这些资料的考证被还原成图像,沉浸式虚拟现实技术只需要体验者戴上VR眼镜便可以身临其境。这项技术一方面解决了废墟因为不能直观重现历史原貌,在艺术文化价值传播方面受限的问题,而且现代科技全新体验模式刺激人们的感官,激发游览者了解、欣赏废墟遗产的愿望。另一方面,虚拟现实技术使用的地点是可移动的,这意味着这些遗产可以“搬”到任何支持VR的城市。遗产信息传播的范围变广,那么主动或特意去参观废墟原址的游客也会增多。VR技术在许多高新技术发达的城市推广、应用相对广泛,同时城市的高新技术区的建设规划往往需要更多的文化建设,VR技术将文化遗产搬入“年轻”城市,是一种新的城市与文化的融合、规划。

1.2.2 当代媒介、艺术的融入

事实上,废墟遗产与文化艺术的融合并不鲜见,如圆明园内便有清史书店,每年还会举办灯会、游园会、艺术节等等面向大众的活动,但这些传统的规划和废墟本身的意蕴贴合不紧密,难以起到推广的效果。

从近年来深受大众欢迎的文创视角出发,废墟遗产的文创产品也是可以独具风格的。大部分废墟遗产都是人类历史上伟大工艺的代表,可以提炼其中具有符号意义的特征,如圆明园的兽首、元上都蒙古特色的旌旗、巴格拉特教堂的圆顶等等,提炼的元素和具体产品、品牌相结合,将遗产的形态融合在人们日常生活中。废墟的文创产品承载、传递的更多是废墟的美学意义。废墟支离破碎的美主要在于其“原真性”,“原真性”的美会因为复制而消退,所以我们保留拥有不可复制的时间之美的废墟原貌。文创产品的大量复制是在一定程度上补充遗址成为废墟前的艺术、技艺之美。

承载废墟之美的媒介除了文创产品之外,还有比较传统的建立陈列馆、博物馆的方式,但是大部分历史废墟遗产并非以大量实物存留的方式呈现,如城市的古城墙的文化记忆便是它所见证的风土人情的变迁,在这种情况下博物馆的设立应是多元的,甚至需要借鉴当代艺术博物馆、非物质文化遗产博物馆的建立思路。例如,居住在北京的艺术家秦思源为了保留小时候老北京的胡同叫卖声、鸽哨、驼铃的声音,在北京的老胡同、老北京人当中收集声音,后在史家胡同博物馆中设立了声音博物馆。这对于保护废墟遗产背后的非物质文化是很典型的范例。以新的方式还原文化的本真状态,这是解决类似扬州东门遗址同质化、文化失真的困境的新思路,与开设无鲜明城市特色的商铺相比,唐宋时期的商业风貌、盐商文化、运河古渡的盛况通过建立影像、声音、口述等形式的博物馆呈现,更能体现东门遗址的文化渊源。

从《我在故宫修文物》等文化类纪录片、综艺节目的热度攀升现象发现,文化遗产的保护、推广方式逐渐走出了文化的殿堂,走向了普罗大众。其中一个重要原因是物、人、故事的紧密关联愈来愈为保护者、传承者所意识到,而废墟的产生过程本身就是故事的相叠,所以废墟遗产的保护不应拒绝能够把废墟故事推向台前的机会,纪录片的拍摄、优良综艺节目、剧本的策划都是当代媒介给予废墟的机会,且当这些媒介开始服务于遗产的保护时,这些遗产背后的人也会被看见,不只是历史相关的人物,还有当下与遗产关联的人,如在故宫修钟表的王师傅、国家博物馆讲解员河森堡、原故宫博物院院长单霁翔,等等。人的传播影响力是决不逊于物的,大众因为对于个人的关注而跟随他(她)的步伐将目光投向不曾注意的领域,甚至沉迷其中,这就是当代媒介对人与人、人与物之间的黏合作用。

2 交往记忆类城市废墟

交往记忆类城市废墟没有经历过历史的挑选,还不足以作为个体被经典化,因此此类城市废墟首先需要解决两个问题,即“哪些交往记忆类废墟可以作为文化遗产”与“暂未列入遗产的废墟该如何挑选与保护”。同时,由这些废墟的形成原因可见,大部分是由现代化以来时代迅速变迁或重大自然灾难造成的,所以交往记忆类废墟很少突出单一的一小片建筑遗迹,往往是同一类型的建筑群、某一场灾难在各个地区不同形态的呈现。所以交往记忆类城市废墟既是某一时代总体的怀旧对象,也是不同城市的特殊的文化记忆,这就涉及到第3个探讨的问题,即“为什么我们需要交往记忆类城市废墟”。

2.1 工业废墟遗产:政策支持下的多功能园区

2018年颁布的《国家工业遗产管理暂行办法》[7]在有关工业遗产认定程序中提到,工业遗产需要具备“在中国历史或行业历史上有标志性意义”“能反映工业生产技术重大变革”“具有丰富的工业文化内涵”“代表特定历史时期或地域风貌特色,对工业美学产生重要影响”“具有良好的保护和利用工作基础”这5项条件。因此,我国的工业废墟也可基本按照以上5项标准进行遗产认定。

工业废墟是工业遗产的外在表现形态之一,工业并不只是从工业化时代才产生,如酿酒工业可追溯至明朝,因而工业遗产中所包含的文化记忆类遗产的部分,需要与属于交往记忆类遗产的现代工业废墟作出区分。这类区分可以从《国家工业遗产名单》中体现出来。2019年12月公布的第三批国家工业遗产名单显示,景德镇明清御窑厂遗址、古井贡酒年份原浆传统酿造区、洋河老窖池群及酿酒作坊、绍兴鉴湖黄酒作坊等历史遗迹列入其中,在本文工业废墟的讨论中,上述非交往记忆类(即非现代化工业)不列入讨论范围内。此外,工业废墟是工业遗产在被遗弃阶段的状态,已经被改造开发的如北京798、上海杨浦区的老船厂在被保护开发之后,现如今已不呈现废墟状态,而是一种工业景观。因此,工业废墟是指工业被遗弃的原始状态,且工业废墟在成为工业遗产前后自身价值是一致的,在工业废墟被列入工业遗产后,价值会得到凸显。由此可知,工业遗产的价值的探讨囊括了工业废墟价值的探讨。

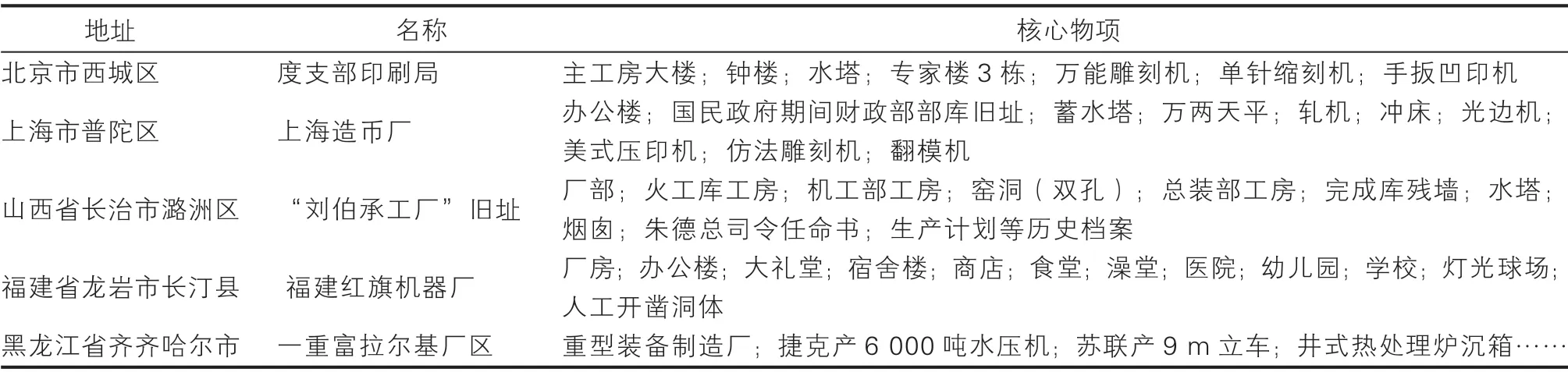

从表1所选取的部分工业遗产中核心物项的展现,可以很明显地发现,工业遗产的主要价值载体为建筑空间、技术设备、文件资料,且这些设备、建筑具有时代、风俗特征及城市风貌。在名单中,同样是建国前后的工厂旧址,东北地区的大部分为重型设备、老重工业基地,而且苏联产、捷克产等信息见证了建国初期苏联在东北援助建设100多项工程项目的历史及东北曾作为新中国重工业城市代表的历史;山西“刘伯承工厂”物项中的双孔窑洞、上海造币厂的美式压印机各自体现了山西独特的建筑构造和上海金融业发达的特征;福建的红旗机器厂中宿舍、学校、球场、礼堂等日常生活空间又是1970年代国营工厂改制前,厂子弟吃、住、学都由工厂承包的特殊时期的见证。

工业废墟作为交往记忆,它的历史意义不在于民族的记忆、集体的认同这样宏大的主题,更多的是当代人的怀旧情绪和城市记忆。交往记忆离我们并不遥远,绝大多数还未隔百年,人们对工业废墟的怀旧情绪是带有失落、伤痛、追忆、向往等等复杂心理的,因为时代更迭过快,许多时代印记来不及回忆就已经走向了消逝,所以遗留下的工业废墟是作为当代人回味曾经经历过的时代的标志,它的形态保护在某种意义上大于它原本功能、内容的保护。物品、外观的保留满足人们的怀旧情绪,而内部的开发空间是巨大而多元的,应是与现实世界接轨的景观。

目前,北京798广场是工业废墟改造知名的案例之一。北京798厂是20世纪50年代德国援助中国建立的军工厂,是典型的包豪斯建筑风格,在20世纪90年代完成历史使命后走向没落,停产后厂房、车间常年停滞。直至2002年左右,一批艺术家看中它的宽敞空间和低廉租金,逐渐将798厂发展成艺术中心,形成文化创意产业,成为北京具有地标性质的文化符号[9]。北京798广场能够成功从废墟转型为备受瞩目的文化空间,除了自身的独特性、历史意义及艺术家的参与以外,当时政府的政策导向是极重要的一点。2004—2006年,区位条件优越的798厂也吸引着许多开发商,且当时北京市的规划欲在此区域建设电子城,所以798厂一度面临拆与不拆的争议,北京的调查小组从发展文化产业的角度提出,以“保护中间、开发周边、确保稳定的持续发展”原则来保护798厂。政策的支持对于工业废墟而言是保护的第一步,它建立了人们对于此类废墟价值思考的意识,而不是在经济发展过程中,单一地拆旧建新。

表1 部分国家工业遗产名单(第三批)[8]

不过,798厂式的工业废墟开发不可避免地出现了产业的替代,有人感叹如今798厂内艺术工作室、画廊、画展越来越多,但是真正的艺术家越来越少。在保护了工业废墟承载怀旧情绪的核心物项以外,工业废墟的空间如何适度开发?产业的替代是自然的,可以从管理制度和多元利用两种思路来思考。工业废墟被开发后,有商业元素涌入,需要创作空间的艺术家自然会流失,但是管理人员可以通过管控租金、设定准入门槛、规定改造原则、规划周边设施等措施平衡文化和商业的占比。其次,不同类型的工业废墟应有不同的空间功能。虽然不同城市、时期的工业废墟物项已具有独特性,但是工业废墟的文化或实用功能也应依其城市规划而异。如上海杨浦的老船厂打造为博物馆与展厅;普陀区的旧工业区改造为科创园,集办公、展览、涉外交流为一体。因此,政策管理与多功能利用是目前工业废墟发展的基本思路。

2.2 灾难废墟:发掘超出灾难本身的意义

2009年,四川省政协一份《加快促进旅游业复苏,四川地震遗址应联合申报世界文化与自然双重遗产》的提案引发了有关5·12大地震遗址是否应申请世界遗产的讨论。有学者认为,当时地震仅过去1年,遗址能否作为“文化”而存在尚且存疑,申遗操之过急。还有学者表示,虽然地震遗址基本符合联合国教科文组织规定的文化遗产评定标准第六条,即与具有突出普遍意义的事件、生活传统或当前艺术、思想、信仰有直接、实质联系(在特殊情况下或其他标准与该标准共同作用时,该款才能作为入选理由),但与该标准下的庞贝古城遗址相比,保护流于表面、载体不清、价值认识不清,在申遗前应先完善自身文化景观建设。

申遗不是遗产保护的最终目的或价值评估的唯一标准,但申遗的思考过程能够提供保护的方向与借鉴的案例。按照世界遗产评定标准的第六条,符合该标准的废墟遗产还需有其他价值标准的共同作用才能列入世界遗产,归纳出来便是废墟遗产还应具备艺术成就、对人类有重大影响、文明的见证、建筑或景观的范例、特殊生态风貌的进化4个主要要求之一[10]。作为交往记忆类的灾难废墟无法具备见证人类文明发展或是作为传统典型的意义,其价值发掘方向主要转向灾难事件对事件相关的群体的普遍意义和影响、灾难废墟的艺术价值、灾后自然现象及生态面貌的变化3方面。

灾难规模的大小是灾难废墟影响力的具体体现之一,这里的规模不只是指现存废墟面积的大小,还包括受灾的人数、灾难的残酷程度、造成灾难原因的复杂性。日本广岛原子弹爆炸废墟遗址仅保留了原爆穹顶这一处于爆炸中心的大楼,以断垣残壁和仅有钢制框架的圆顶来展现战争带来的摧毁力和死亡之气。广岛废墟只占据现代化都市的一隅,但是这场灾难的惨烈、对战争及核武器的警醒和反思正是通过现代化都市与破败废墟的对比来传达。同样为20世纪知名的灾难废墟,至今依然为无人区的切尔诺贝利发生的核爆炸不仅是导致全城迁移的大面积、大范围的灾难,其反映的苏联模式发展的弊端、核安全问题、居民伤亡的惨烈等都足以表现这一场规模巨大、影响深远的灾难事件。因此,灾难规模的展现是评估、发掘灾难废墟遗产的有效方式之一。

灾难对现时和将来的持续影响是灾难废墟普遍意义的另一体现。这类影响既有灾难本身带来的,如核辐射、创伤后遗症患者等,也有从灾难延伸出来的其他思考和发现,如切尔诺贝利事件映射的苏联体制的弊端对苏联解体的影响及由此引发的有关灾难真相与谎言代价的讨论至今未休。在切尔诺贝利成为无人区的几十年后,核辐射区反而成为了许多动植物的天堂,灾难废墟中出现了生态奇观,这让人们重新思考人与自然的关系。

至于灾难废墟的艺术价值,这实际上已蕴含在人们在参观灾难废墟时对在灾难的回忆与复原中,也就是灾难留下的物项使灾难的瞬间成为永恒,激发人们对灾难的共情,无论是悲伤、哀叹或悔悟。当然,时间的迁移会赋予灾难废墟更多的景观意义,如汶川地震的废墟遗址中,大楼倾倒时的结构以及地震造成的山体、地形的改变。周围的世界日新月异,然而被保留的地震废墟空间的时间被凝结了。这种景观的反差会随着时间推移而产生艺术价值。

再回顾5·12大地震遗址申遗事件,依照世界遗产的标准可见,其离目前申遗的标准还有距离,但在上述灾难遗产价值的归纳中,汶川地震遗址有充分的价值发掘空间。地震造成的灾难景观分布在四川的多个市镇,而且巴蜀地区本身地形独特,未来在旅游路线的规划上可将分散的遗址和灾难造成的自然景观联结起来,在地理意义上形成灾难废墟的规模。也许汶川地震对全人类的普遍意义十分有限,但从灾难持续影响的角度,其无论对灾民,还是全体中国人,都是难以磨灭的灾难记忆,尤其是地震给国人带来的有关生与死的教育意义影响深远。因此,有关地震废墟价值发掘的目光应首先转向国人自己对于这项遗产的认同和共情,灾难过去10多年后,国人记住了有关地震的集体伤痛,但是这些废墟遗址能不能让大家忆起集体之下个体的生动而具体的独特体验、生死经历,能不能唤起对超越灾难本身的意义的关注,这些才是灾难废墟没有被重建、没有被凝聚成纪念碑的原因。

2.3 废墟空间:独特而小众的亚文化载体

处于拆迁与重建之间状态的空间均可称为废墟,这其中绝大部分都属于城市规划的正常拆建,不具有特殊意义,但部分废墟由于区域规划的停滞而变为独特的公共空间。随着墙绘、涂鸦、城市摄影、造型艺术等亚文化的发展,一些本身没有特殊保存价值的废墟凭借其独特的美学意义,逐渐成为了亚文化的载体。在青年交流论坛“豆瓣”等平台中已经自发形成废墟探险爱好者、废墟摄影小组等兴趣团体,所涉及的废墟包括废弃的、无人管理的、待拆除的医院、监狱、游乐场、工地、列车、站台、学校、浴室等公共空间(图1、图2)。

图1 港口废弃货轮

图2 废弃教室

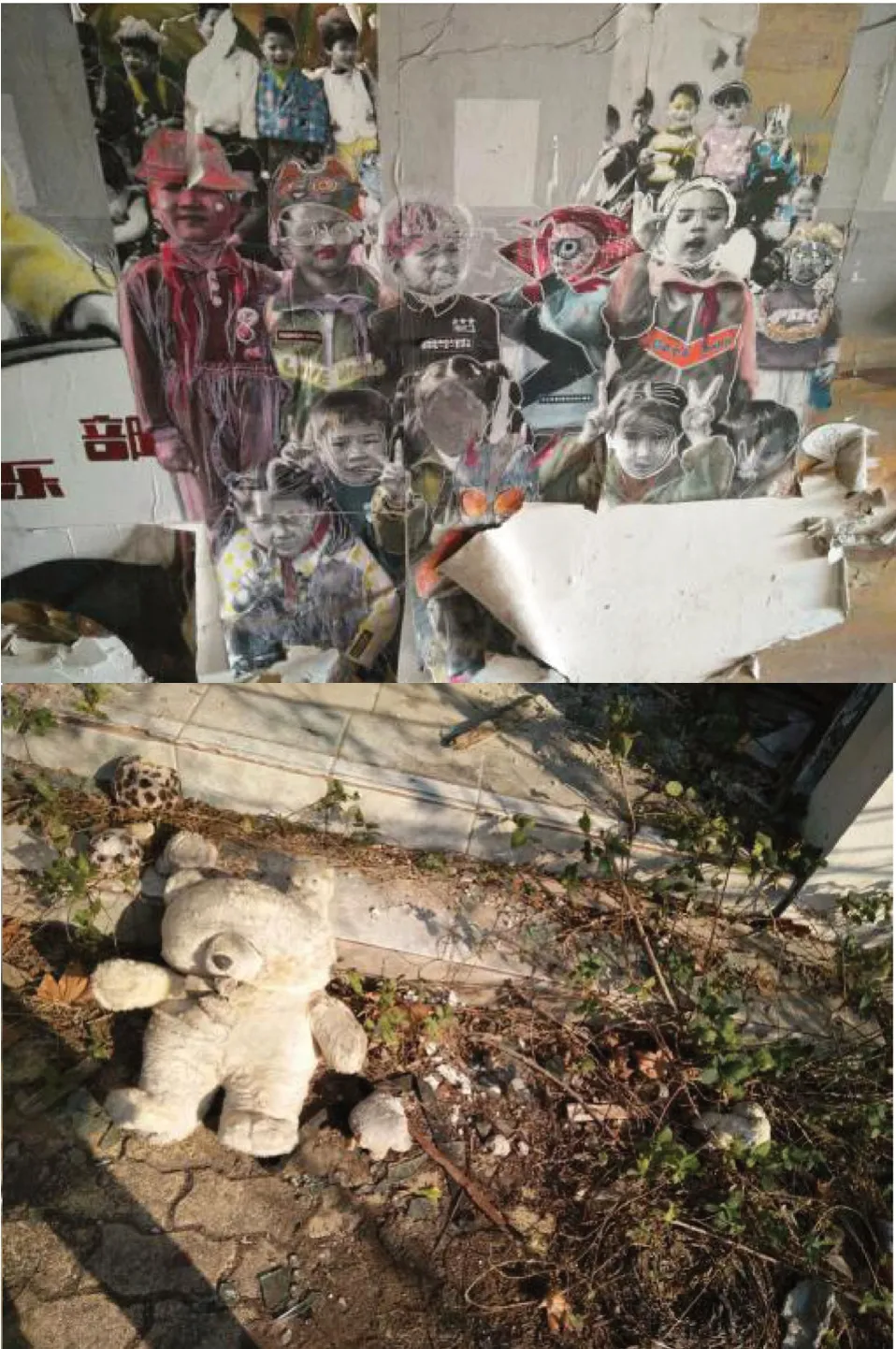

废墟成为亚文化的载体,是因为它体现了部分亚文化心理和审美,如波德莱尔所说的,是对城市废墟和垃圾有“惊颤”的发现,从颓败、丑恶中发现美的力量,发现热烈与忧郁,这些废墟空间代表这种独特的美学意义,所以自然容纳了涂鸦、造型艺术、城市摄影的二次创作,吸引许多亚文化爱好者或跟风而来的猎奇者(图3、图4)。

图3 上海嘉定废弃游乐园内墙上照片的二次创作及用毛绒玩具摆出的场景

图4 废墟摄影爱好者在上海嘉定废弃游乐园

不可否认,废墟探索类的亚文化的部分创作的确给城市带来了当代艺术的气息,甚至创作出一些优秀的艺术作品,但这些亚文化空间需要以城市发展规划为先。如广州有一处废墟空间是停靠在港口的巨大的废弃货轮,若该港口需要重新启用而要求处理掉废弃货轮,这时废墟空间应让步于城市发展。

许多城市在文化建设中已经关注到需要避免城市建筑的同质性,于是会改造一些造型特征鲜明的文化空间、生活场所,如上海的油罐艺术中心、广州五号停机坪购物广场。既然部分废墟空间原本难逃被拆的命运,不如借着亚文化爱好者创造的文化氛围,选择一些风格独特、破损程度较小的建筑,修复其使用功能,在周边建立配套设施,构建成有现实功用的公共空间,节约成本且无须以千篇一律的商业、住宅楼盘来替代。

论及废墟的拆建,往往会提到某一类废墟是一个时代、一个事件的象征,那么此刻正在历经的时代象征又是什么?废墟的保护与价值评估实际上还是一种意识的变化,是在城市建设大步向前迈进过程中,从拆除重建到思考如何改建、利用的意识转变。