在初中化学教学中渗透核心素养的策略

2021-02-18宁远

宁远

【摘要】本文论述在初中化学教学中渗透核心素养的策略,提出在教学过程中,要培养学生的辨别能力和分析能力、团队协作精神、社会责任感、学习志向和爱国热情,形成适应个人终身发展和社会发展所需要的必备品格与关键能力。

【关键词】化学教学 核心素养 学科育德 教学策略

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)41-0051-03

教育的根本任务是立德树人,培养学生的核心素养。核心素养是指学生在学习过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展所需要的必备品格与关键能力。因此在义务教育阶段要以提高学生的科學素养为主,在学科教学中渗透学科素养,这是培养学生核心素养的重要途径之一。具体来说,在教学中,激发学生学习化学的兴趣,帮助学生了解科学探究的基本过程和方法,培养学生的科学探究能力,获得进一步学习和发展所需要的化学基础知识和基本技能;引导他们认识化学在促进社会发展和提高人类生活质量方面的重要作用,通过化学学习培养分析能力、思辨能力、协作精神和社会责任感,学会学习、学会生存,更好地适应现代社会的生活。本文基于新课标,就如何在初中化学教学中渗透核心素养,提高学生的综合素养,探讨一些教学方法。

一、培养学生的辨别能力和分析能力

化学是一门以实验为基础的科学,教材以实验为中心,编排教学活动。初中化学(人教版)的第一单元是以《物质的变化和性质》开始,利用浅显的实验及其现象激发学生学习热情,培养学生的学习兴趣。但学到第三、第四单元后,慢慢地,学生的兴趣可能会逐渐减弱,甚至产生厌倦情绪。究其原因,是因为化学不只有有趣的实验,还有不少需要记忆、理解的知识。特别是从第三单元开始,出现了一些涉及微观世界的抽象的知识。因此,教师在教学时要注意培养学生的辨别能力和分析能力,让学生在学习中找到乐趣。比如,在教学中,老师请学生列举一些身边的物质变化现象:水的沸腾、剪纸、生米煮成熟饭、木材燃烧等。然后让学生分析这些现象,哪些是物理变化,哪些是化学变化,以培养学生的分析与辨别能力。

学生分析:

水沸腾后,变成水蒸气,水蒸气冷却后又变回水,没有新的物质生成;

剪纸,只是由纸张变成了各种形状的纸,还是纸;

大米煮熟之后,变成了香喷喷的米饭,已经有新的物质生成;

木材燃烧之后,生成了木炭和其他物质,已经有新的物质生成。

学生通过辨别与分析,对如何区分物理变化和化学变化有了更深刻的认识。但这只是宏观上的认识,在实际教学过程中,教师还要引导学生从具体、形象的身边生活实例出发,从宏观世界向抽象的微观世界过渡,利用微观理论分析这些现象和事例,使学生更加容易理解并接受化学知识。

比如,在讲解《水的组成》时,提问:“水的沸腾”和“电解水”这两个实验都有气体产生,可为什么“水的沸腾”是物理变化,而“电解水”是化学变化呢?学生通过实验探究知道,水沸腾产生的气体是水蒸汽,水蒸汽是气态水,是物态发生变化,没有发生化学变化,所以是物理变化。电解水产生的气体是氢气和氧气,生成新的物质,所以属于化学变化。

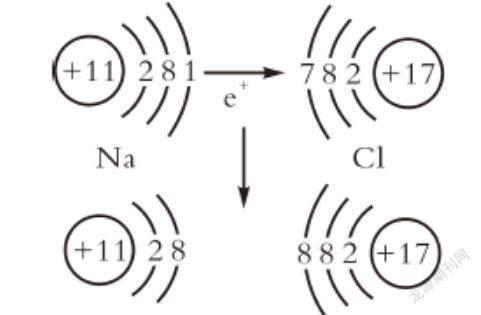

教师还可借助多媒体展示电解水的微观动态图,使学生更加形象地理解微观变化的本质。让学生分析原子核外电子排布的情况,懂得最外层电子数对化学性质的影响,逐渐形成结构决定性质的观念,从而具备了一些分析问题、解决问题的能力。比如,NaCl,其核外电子排布如下:

分析发现,当原子最外层电子数>4时,易得电子;当原子最外层电子数<4时,易失电子;当原子最外层电子数=8(氦为2个电子)时,为稳定结构。

从微观结构理解原子的核外电子及其性质的关系,知道结构决定性质的原因,形成结构决定性质的观念,从而增强学生的辨别能力和分析能力。

二、培养学生的团队协作精神

当代社会分工越来越细化,技术与管理也日益复杂。因此,团队协作精神显得尤为重要。个人的能力是有限的,团队协作往往能激发出无限的潜能,从而取得1+1>2的效果。但由于现在的学生很多是独生子女,家里从小就围着他们转,自我意识强,但团队精神、协作能力较差。因此非常有必要在教学过程中培养学生的团队协作精神。

成立学习小组。根据学生平时的学习情况,按照优等生、中等生和学困生三个层次,先将学生进行摸底了解,掌握学生的性格特点、爱好,以及其他各方面的实际情况、能力。在尊重学生进行自由组合的大原则下,适当调配,使每个学习小组的人数基本一致,优中差人数基本相同,让每一组都有“领头羊”。要求各学习小组成员,在平时的学习过程中,要互相督促、互相帮助、互相学习、取长补短、共同进步。

创设学生参与的课堂。教师要彻底改变“以教师讲授为主”的教学模式,创设学生参与的课堂,使教师由“主演”向“导演”转变,发挥教师的引导作用,充分激发学生的积极主动性。比如,在平时的教学过程中,一些相对简单的课程,教师可提前直接安排给某个学习小组,由小组长组织人员备课、上课,让学生教学生,发挥学生的主动性。又比如,课后作业和测试的讲评,也可以用活动的形式让学生来讲评,再由老师、其他同学补充完善。从而激发学生的兴趣,让学生真正动起来,成为课堂的主人。尤其课堂上的演示实验,也多让学生参与。在条件允许的情况下,让学生自己独立完成。总之,教师要充分发挥引导作用,根据学生的实际情况,科学、具体地去设计和组织好每一节课。

让学生进行分组实验。在实验教学中,开展分组实验活动,让各学习小组成员共同参与、积极完成。比如,在做“酸碱的化学性质”的实验时,各组同学互相配合、分工合作:滴加试剂、观察实验现象、记录实验现象与数据、分析实验结果、归纳实验结论、书写实验报告,遇到问题共同探讨、共同完成。这种“兵带兵、兵教兵”的教学模式,能更好地培养学生的团队意识和协作精神,充分调动学生的参与意识与表现欲望。

三、培养学生的社会责任感

社会责任感是指为建设和谐社会,对国家、对社会、对他人,个人所应承担的责任和义务。我国的下一代是否具有社会责任感,将直接关系到中华民族的兴衰存亡。

(一)结合环保教育,培养学生的社会责任感

随着社会经济的发展,人类的生产能力不断提高,经济规模不断扩大,致使许多自然资源被过度利用,生态环境日益恶化。保护环境,就是保护我们人类赖以生存的物质基础。环境问题是世界各国面临的共同挑战。合力应对环境问题,保护我们赖以生存的地球家园,关系人类未来命运。在新的发展时期,我国将以新发展理念为引领,在推动高质量发展中促进经济社会向绿色发展转型,为全球应对气候变化作出更大贡献。学生作为新世纪的建设者和接班人,有责任和义务认真学习,提高本领,将来为保护地球家园贡献力量。

在化学实验中,教师要教育学生坚持绿色实验的原则,有环保意识。比如,有些化学实验,它的生成物中有的是有毒有害物质,如果让它散发到空气中、水中那么就会造成环境污染。因此在不影响实验结果、观察效果的前提下,教师可以改进实验内容及仪器装置或变化实验的形式,尽量减少实验产物对环境的污染。在实验过程中,注意收集实验产物并进行处理,比如,产生的液体物质不能直接排放,而是收集起来交给实验室管理人员统一保管好。

例如,硫在空气和氧气中燃烧的实验,因为硫燃烧产生的二氧化硫会污染环境,所以课本中强调在集气瓶中加入少量水,并在通风橱中完成实验。可是由于学校条件比较简陋,没有通风橱。笔者就和学生准备了两个大的集气瓶,一瓶装空气,一瓶装氧气,并在底部都加入少量氢氧化钠溶液,在燃烧匙上方各套一张浸泡氢氧化钠溶液的滤纸。这样硫磺燃烧所产生的二氧化硫就会被氢氧化钠吸收,从而减少了对环境的污染。要求学生将实验后的废液倒入废液缸,火柴梗放入指定的垃圾箱,反应剩余的药品回收利用。这不仅有利于学生对化学知识的学习,而且有利于培养学生社会责任感。在教学过程中,化学教师要把环境保护教育与人类生存联系起来,与国家利益联系起来,渗透环保意识,对学生进行环境、能源意识教育,激发学生的社会责任感。

(二)结合课外活动,培养学生的社会责任感

开展研学旅行,着力提高他们的社会责任感、创新精神和实践能力,有利于促进学生培育和践行社会主义核心价值观,激发学生对党、对国家、对人民的热爱之情。因此学校要多开展综合实践活动、研学实践教育活动,使学生获得亲身体验,形成对自身、自然和社会的整体认识,养成积极而负责的生活态度,学会做人、学会做事、学会生存、学会探究、学会创造。从而有效地实现学校教育与社会教育有效衔接,书本知识与社会实践紧密结合,促进学生全面健康成长,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

比如,在学习《爱护水资源》之后,学生通过课本、网络,看到水体污染的图片、视频、数据都很震惊,也从而开始对环境污染与环境保护进行思考。在学校的组织下,学生到玉林市福绵中滔产业园开展社会实践活动,参观了园区污水处理厂,亲眼目睹了乌黑发臭的污水经过多层净化后,变淡,变澄清,最后经过植物处理后,可以直接排放到南流江了。

通过社会实践,学生认识到,虽然我国水资源丰富,但人均淡水量很少。为了我们美好的家园,要从我做起,爱护环境,节约用水,防治水体污染。

四、培养学生的学习志向和爱国热情

真正的教育是教人,而不是教书。学科教师不仅要教学科,而且要用学科知识来育人,这是培育学科核心素养首先必须确立的教学观念。也就是说,教师不但要教给学生科学文化知识,而且要教会学生做人,培养他们树立正确的人生观、价值观。在日常教学中,教师可以利用我国古代化学成就、近代中国科学技术落后情况、现代化学的巨大成就和科学家的感人事迹,引导学生拓展学习,激发学生的学习热情,增强热爱祖国的情感,树立为民族振兴、为社会的进步学习化学的志向。

化学史是人类认识世界、探索自然、创造发明的奋斗史。在我国古代,黑火药的发明与利用,快速推动了社会的发展与进步;造纸术的发明与推广,为书写文明、传播文化创造了条件。比如,近代化学工业生产需要大量的工业原料——碳酸钠(俗称纯碱),但生产技术被外国垄断。我们著名的科学家侯德榜先生,在极其艰难的条件下,经过了三年的努力,发明了将制碱与制氨结合起来的侯氏制碱法,极大地提高了原料的利用率,促进了国内纯碱工业的发展,并把世界制碱技术水平推向上了一个新高度,赢得了国际化工界的极高评价,在化学工业史上写下了光辉的一页。因此,笔者在讲解第十一单元《盐 化肥》时,隆重介绍我国制碱工业的先驱——侯德榜先生,不只是简单地轻描淡写,也不只是枯燥的文字介绍,而是组织学生观看历史纪录片《千分才子侯德榜》。学生观看记录片了解到侯德榜自幼勤奋好学,是清华高材生,被誉为“千分才子”。他接触到西方的先进文化思想,也目睹了洋人欺凌国人的种种恶行。他留美攻读化工获博士学位后,看到我国的制碱工業被一家美国公司所垄断,非常难过。他因此毅然回国,在塘沽建起了永利碱厂,通过改进生产工艺,产品质量高,1925年在美国举办的博览会上获得金质奖章。此后,他又精心实验,刻苦钻研,发明了先进的侯氏制碱法,打破了国外的制碱技术垄断,为国家争得荣誉。笔者通过多媒体展示,使得侯德榜的形象更加生动鲜明。侯德榜的侯氏制碱法为祖国带来的不仅是经济效益,而且还有崇高的国家荣誉感。激发了学生的民族自豪感,增强了学生的爱国情感,树立为民族振兴、为社会进步学习化学的志向。

课后,笔者还要求学生写观后感。从学生交上来的观后感中发现,学生真的被主人翁深深地打动了。有的学生写道:“侯爷爷历经险阻,放弃国外优厚的待遇,回国为国为民,奉献了满腔热血,为国家的发展做出了巨大的贡献,我要向他学习,长大后为祖贡献力量。”有的学生写道:“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行。在今天强大的祖国的保护下,我们才能拥有如此美好的学习环境。除了珍惜,我们更要懂得感恩,努力成为有价值、有意义的一分子。”

这些化学史不仅激励了学生学习化学的热情,调动了学生学习化学的积极性,而且培养了学生的民族自豪感和责任感。激发了学生的学习热情和爱国热情,激励学生努力学好化学知识,将来更好地为祖国争光。

总之,要想在初中化学教学中渗透核心素养,就要求教师改变传统的教学模式,不断地探索,不断地总结,在实际教育教学过程中逐步实现核心素养下的初中化学教学改革,从而培养担当民族复兴大任的时代新人。

(责编 李 唐)