阴影绘画与情景绘画:光学与古典艺术的肇始(一)

2021-02-16大卫·萨默斯

[美国]大卫·萨默斯

在本章中,我将指出,古希腊的绘画与光学艺术(或者说,我们现在称之为科学的光学)同时产生。我们倾向于认为,事物的表象是被简单赋予我们的,那么要模仿视觉,我们只需要认真观察就可以了。但是,正如我们所熟知的,贡布里希认为,“无辜之眼”并不存在,在将视觉模仿视作绘画的关键这一传统中,我们只能通过现存图像与技能的历史角度来研究视觉问题。[1]我将拓展贡布里希的观点,其声称古希腊绘画中的描绘视觉的欲望无法与另一种欲望割裂开来,那就是用更广泛的术语来分析与理解视觉的欲望。

毫无疑问,古希腊艺术展示了在观察与描绘技能方面的出色进展。但是它也展示了从视觉的鲜亮复杂呈现所得来的两个最基本的抽象原理。尽管它们可能看起来平常,但这两个原理肯定不是从观察,哪怕是非常仔细地观察而得出的。[2]它们是用光、暗与色彩对视觉所做的界定,以及光的几何优化节省原理。它们在后来的5世纪希腊绘画与光学中都有体现。如果我们不考虑图像与光学的互动,我们就无法理解光在欧洲绘画中的独特重要性,以及欧洲视觉艺术及其附属物时至今日的发展动态。

我将探讨一些最早期的画家。亚里士多德写道,在这些画家辞世之后,光学的特殊客体是色彩,我们通过各种光亮与黑暗的条件来理解色彩。[3]这一简单的分析理念引领我们探讨本章的第一个主要话题,那就是对视觉形状的模仿,古希腊人称之为“阴影绘画”(skiagraphia)。亚里士多德还写道,色彩在光线中的传输需要一种光亮化的透明介质,如果物体没有与眼睛接触,那么我们就无法看到色彩。也就是说,视觉包含距离。透过距离,光线与色彩通过直线传播,因此我们可以通过几何学来描述物体与眼睛之间的关系。更具体而言,正如我在引言中所说的,古希腊光学主要通过视觉角这个概念来研究光的活动与视觉器官的关系。视觉卡尺的顶点在眼睛方位,底部在物体方位。这一光学分析的基础工具引领我们探讨本章的第二个主要话题,那就是古希腊的“情景绘画”(skenographia),这一术语源自剧院。

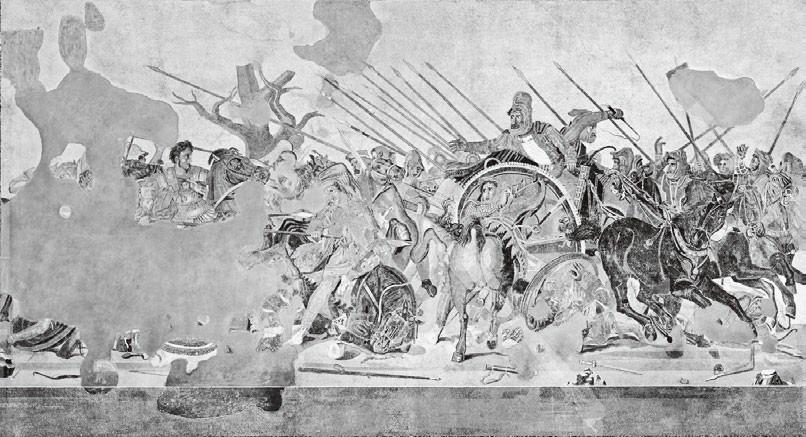

贡布里希在1976年发表了《阿佩莱斯的遗产》一文。[4]我的论点沿着该论文所铺就的路径展开。阿佩莱斯是古代传说中最伟大的画家,亚历山大大帝的御用画家,但却没有画作存世。也有人说,赫库兰尼姆古城修道院中的《赫拉克勒斯发现忒勒福斯》画作(图1)是老普林尼所提到的与阿佩莱斯画作非常接近并保存完好的临摹本。还有一幅画作据说也是阿佩莱斯的作品,马赛克画《亚历山大大帝与大流士之战》(图2)是基于该画创作的。[5]贡布里希认为,阿佩莱斯为古希腊绘画贡献了一项无法超越的绘图技艺:凸显强调。我马上就会阐述,这项卓越成就是从立体塑造以及(可能是)涂画阴影开始的。在图1中,得墨忒耳为坐姿,她身边为优美的葡萄静物画,手持排笛的牧神潘在她后面,光线从我们的右侧而来,她的面部面对光线。阴影受制于光线的优化节省原理,因此界定了图画空间的分区。皮肤黝黑的男主人公向得墨忒耳投下了阴影,光线投影向我们,他的闪亮躯体被光线凸显。这一系列光学要素包含立体塑造、凸显、阴影、对角线,以及视觉平面。这一组合的各种版本或者衍变在绘画中从公元前4世纪后期一直延续至今。正如贡布里希所说的,它们流传甚广,大大超越了阿佩莱斯绘画时期所知道的世界范围。

在其论文开头,贡布里希指出,尽管艺术史学家继续关注空间的呈现,他们忽视了如德国诗人歌德所说的“光的活动与热情”。实际上,正如贡布里希所指出的,尽管我们可以强调其中之一,空间的呈现与光并不对立。正好相反,它们相互包含。我们所说的“透视”其实是光的几何学,是光的常规性与可预测活动的一部分,是与单点、平行几何之眼视角相关的。

在将来很少有读者会听到雅典的阿波罗多洛斯(据说他是为人物画进行立体塑造的第一人)或者阿戛塔耳库斯(他是绘制古希腊情景绘画式建筑的第一人)。但是,没有人会怀疑他们的成就。他们应该彼此认识,因为他们都生活在公元前5世纪中叶到末期的雅典并有着相关的研究兴趣。[6]这样,我们就可以为他们相当少的历史史料里添加一点富有想象力的趣味。

这两位画家的创新颇有影响力,我将在本书中探讨此点。雅典的阿波罗多洛斯明确承认视觉的物理条件:色彩、光线与暗度。他也承认视觉的个人体验。阿戛塔耳库斯首先将光的几何学建构为与观赏者的空間关系,这里的观看者是任何的观看者,而且他隐约提到,应该是个体观看者。我在此重申我的假设:这些视觉发明并不仅仅是“光学性”的,也就是说不仅仅记录下我们所看到的事物,不仅仅被光学所“影响”,这些发明与光学科学的肇始同时发生,实际上对光学的兴起贡献良多。绘画与光学当然是有各自的发展轨迹,它们后期的互动也相当复杂。但是,在一直以来的传统中,雅典的阿波罗多洛斯和阿戛塔耳库斯(以及后来的阿佩莱斯)都是从一个视点,并且为了一个视点而开启了呈现世界的历史。

《赫拉克勒斯发现忒勒福斯》画作中的光学自然主义的手法还是与自然主义紧密相连的。但是,我们只要略加思索,就会认识到,自然主义绘画的传统在其他方面也高度发达。古埃及以及古希腊绘画都表现了带有描述性比例的个人从事现实(有时候是虚幻的)活动。而它们都没有表现光线。举一个与西方传统无关的文明传统的例子,玛雅绘画(图3)显示了带有类似描述性比例的个人。这些人体似乎是在自由移动,且被缩短了。但是,他们身体表面的颜色毫无差异,似乎存在于一种环绕四周的无变动的自然日光中。视觉空间显示了玛雅建筑的类似形状,但是这些形状并不是通过视觉角来呈现的。简而言之,依照我将要探讨的术语,古埃及、早期古希腊以及玛雅绘画是自然主义的,却不是光学的。更准确地说,被呈现的表面只是表现一种光学要素,那就是色彩,而所呈现的色彩与视觉光并不相关。我们再举一个重要而遥远的例子,早期的中国绘画是描述性的,却仍然是三维流动性的,只是它没有立体塑造。古印度的绘画,例如阿旃陀石窟的壁画,人物是以一种粉状的细腻手法得到立体塑造的。[7]但是它可能是对古希腊绘画的回应,哪怕是经过了改造。这样我们就可以回到贡布里希的一个结论:光线在空间的活动以及光线与外形的互动在西方绘画中是优秀的悠久主题,但是在非希腊地区并不如此。这些简短的比较必然会引发一个问题,那就是这些深邃的光学话题如何和为什么会出现在西方绘画中,为什么它们以如此的方式在西方绘画中持续与演进。

关于光的特征的暗喻远远早于公元前5世纪,延续至今。我将提到光的“光束”(rays)以及各种“辐射”(radiation)。这两个词的词根都是棍棒(radius)。图4是活跃光的呈现(但不是描绘)。古埃及法老阿肯那顿及其王后娜芙蒂蒂被刻画在浮雕中,被我们与他们共享的自然光立体塑造。光柱从太阳圆盘射下来,携带能量,维持生命与健康。但是,如果太阳光是有益的,那么深层含义就是这种有益能量(以及光)沿着最短路径直接发挥作用,也就是说沿着直线运动,从原点直达接收方。

线是几何学的基本要素。公元前6世纪早期的军事工程师米利都的泰勒斯作为古希腊科学与哲学的奠基人,颇具传奇色彩。据说他将古埃及的土地丈量学(此学问必然涉及绘图)改造成为古希腊的几何学。据说他在测量胡夫金字塔时,发现可以利用阴影长度与他身高的关系,然后通过计算两个实体的高度与两个阴影的长度的比例,由此确定了该金字塔的高度。[8]这一基本的三角运算基于一个假设,那就是高度、影子长度,以及斜边构成了一个直角三角形,遵守一般性几何原则,这些三角形的斜边由金字塔阴影的直线所确定。一个基本原则是:相似三角形边长成比例。与欧几里得光学的视觉角一个相近的故事是:泰勒斯发明了一种方法,通过船只的视觉大小来测算船只的离岸距离。如果我们知道船只的高度,我们就可以在船只与其中一个视点之间竖立一根杆子,我们计算出杆子的高度与已知物的高度的比例,这样我们就可以算出船只的离岸距离(这种测量方法非常简便,流传很久。大约2000年之后,13世纪的法国建筑师维拉德-霍奈古特使用了类似泰勒斯的方法去测量塔楼)。[9]就光学而言,光学几何与眼睛之间的新联系是至关重要的。

欧洲绘画中最基本的神话皆是与光线、阴影相关。老普林尼并不能确定绘画艺术发明的确切时间,但是他认同这样一个共识:绘画发端于人们追踪人影周边的輪廓,而这类都是单色画,只用一种色彩绘制。老普林尼说,柯林斯的艾克凡图斯是使用色彩的第一人,他使用了由彩色土壤所制造的颜料,早期的画家在画作上写上所绘人物的名字,以作区别。[10]老普林尼在他的绘画史后面附加了关于“造型”艺术(plastic art)的简述,在里面记述了这个故事。柯林斯一位少女的情人即将远行,她描画了他的图影。该少女制作了一种受到辅助的摄影术——光线画。画的轮廓是由光线决定的,但是她用手来描绘与成型。然后她父亲索塔德斯将黏土填充在轮廓之中,创作了一幅浮雕画。[11](未完待续)

注:*本文为大卫·萨默斯 著、殷树喜 译《西方绘画中的视觉、反射与欲望》(Vision, Reflection, and Desire in Western Painting)一书的第一章。江苏凤凰美术出版社,2021年7月出版。

注释:

[1]这是贡布里希《艺术与错觉》的开场白,这本书是基于作者1956年在美国华盛顿的国家画廊举办的梅隆系列讲座,在1960年首次出版。

[2]法国肖维岩洞中的旧石器时期绘画显示了立体塑造以及另一种视觉特征——重叠。但是,在这些方面,它们和后来的绘画差异甚大,令人叹为观止。

[3]亚里士多德:《灵魂论》,418a27—419a25。

[4]贡布里希:《阿佩莱斯的遗产》。

[5]墨莱诺:《阿佩莱斯》(Moreno,Apelles),99—100。

[6]波利特:《古代希腊艺术》(Pollitt,Art of Ancient Greece),147、271;波利特:《希腊艺术的古代观》(Pollitt,Ancient View of Greek Art),217—224。关于阿戛塔耳库斯,参见霍贝汉姆舍:《阿戛塔耳库斯》(Hobey Hamsher,“Agatharcos”);关于雅典的阿波罗多洛斯,参见霍贝汉姆舍:《阿波罗多洛斯》(Hobey Hamsher,“Apollodoros”)。亦参见鲁达基斯:《古代希腊绘画》(Lydakis,Ancient Greek Painting),128—130。他认为:雅典的阿波罗多洛斯的影响见于一些绘画,例如所谓的《掷距骨(knucklebone)竞技者》和经过立体塑造的白底古希腊橄榄油瓶(lekythoi)。立体塑造非常浅,仅限于妇女形象中的衣服皱褶。

[7]贝尔:《阿旃陀石窟》(Bhel,Ajanta Caves),78—79。

[8]关于泰勒斯的简述,参见霍恩布鲁尔和斯帕福斯:《牛津古典词典》(Hornblower and Spawforth, Oxford Classical Dictionary), 1491。

[9]埃兰德-布兰登伯格等人,《维拉德-霍奈古特文书》(Erland-Brandenburg et al., Carnet de Villard de Honnecourt),pl.40。

[10]老普林尼:《自然史》,35.v.15。亚里士多德:《论题篇》(Aristotle, Topica),140a320—323。他写道,定义必须要足够清晰,能够反映出对立物。如果它们不够清晰,就会像早期画家的作品一样:“除非有铭文,否则难以辨认所呈现的人物。”

[11]老普林尼:《自然史》,35.xliii.151;斯托伊奇塔:《阴影简史》(Stoichita, Short History of Shadow),11—41;穆克:用爱教授(Muecke,“Taught by Love”)。

责任编辑:姜 姝