思政教育渗透中国民间美术的“四翼一体”教学生态链

2021-02-14赵小波

黄 艳 赵小波

(湖南工商大学,长沙 410205)

中国民间美术具有深厚的历史意蕴和文化意蕴,是中国劳动人民集体智慧的结晶。艺术设计课程体系中《中国民间美术》课程的教学目标主要是让学生了解中国民间美术的概念、种类、文化内涵及艺术造型、技艺的特点,让学生能够从宏观上把握中国民间美术的艺术特色;并通过课程教学增强学生对民族文化的热爱与关注以及对传统文化的认同,从而提高学生的民族文化修养、文化传承意识,增强其文化自信、文化自觉,在学生心中深植文化传承和文化创新的使命。

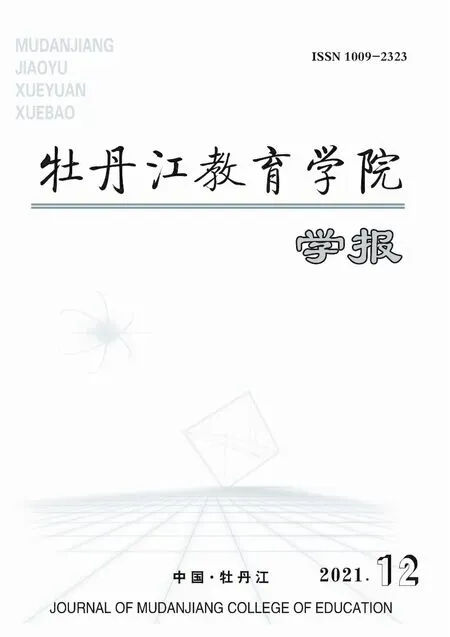

该课程的教学实践建立了以“立德树人”为指导思想、“思政题材+案例导入+设计创作+全民传播”为立体化教学模式的四翼一体教育教学生态链,将思政建设融入专业教学,实现专业目标和育人目标。

一、“四翼一体”的教育教学生态链

一体:“立德树人”的指导思想

四翼:“思政题材+案例导入+设计创作+全民传播”的立体化教学模式

民间美术课程教学建立专业教学与思政建设的立体化教学模式(见图1),从理论教学与实践环节着手,在理论教学环节中,结合案例进行理论讲述,将民间美术本身蕴涵的中华民族深厚的传统文化观与哲学观融入教学;以思政题材的作品渗透教学案例,在评析案例过程中实现专业知识与德育融合渗透。在实践教学环节中,课程通过对民间美术的社会调查,培养学生调查收集民间美术相关信息的实践能力,加强对本地区文化遗产的宣传、保护与开发;通过实践创作,培养学生运用中国民间美术资源进行设计创意的能力,同时完成学生的道德认识、道德行为和道德情感三项教育内容,进而将德育的感知过程转化为设计作品的再创造过程;课程内外建立与政府、企业在思政项目上的长效合作,形成合力,将教学成果向社会推广,实现设计实践为社会而服务。

图1 中国民间美术教学立体化教学模式

(一)以思政题材融入专业知识点为理论引领

《中国民间美术》课程教学内容涵盖了中国民间美术概念和类型、中国民间美术的基本特征、民间美术的现状与保护传承、非遗文创设计等知识点。民间美术中运用的吉祥纹样反映人的美好追求,神像形式反映人们的爱憎情感,工艺制作反映艺术与科技的统一,民俗素材反映民间风俗,可见民间美术对人们进行着道德、历史、风俗等社会文化的教化。而民间美术发展至今,非物质文化遗产的传承越来越受到社会各界的重视,在教学中,将非物质文化遗产相关知识纳入教学章节,可以让学生了解非物质文化遗产与文化多样性,以及中国非物质文化遗产与民间美术的保护现状与濒危性,提高作为文化传播者与传承者的文化自觉性。将思政教育有效地融入其中,在理论教学中渗透爱国主义教育、集体主义精神教育、中华美学精神教育,宣扬中华智慧和中华传统美德,弘扬中华民族传统文化价值观。

(二)以案例导入为思政教育融入专业教学的切入口

《中国民间美术》课程教学通过剖析民间美术元素和手工作品案例,把艺术与艺术设计、社会学、教育学、伦理学融为一体,实现课程教学跨学段、跨学科,与思政相关内容接轨的育人目标。列举中华传统文化进行案例分析,了解项目内涵,潜移默化地让学生了解思政主题。课程内容列举现代设计案例,剖析民间美术元素在现代设计中的运用,结合社会需求,深入生活、扎根人民,提倡科学精神,普及科技知识,将思政融入各类设计理念,创作与群众日常生活密切相关的自然科学、医疗卫生、科学健身、社会公益等主题设计作品;强调社会和生态效益传播正能量。

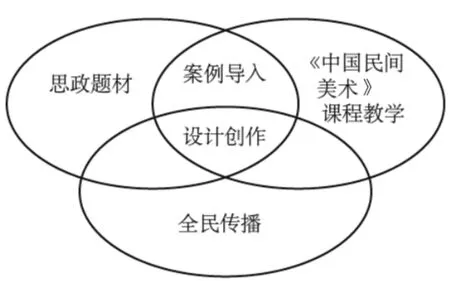

(三)以艺术创作为践行思政教育的有效手段

艺术作品要反映当下社会的生活主旋律,这种作品的创作和演出首要任务就是要实现德育在作品的内在元素的转化,任何作品的点、线、面都是由道德品质的内延或者外延实现的[1]。中国民间美术创作实践是课程的重要环节,在这个实践环节中可开展多种形式的实践,产生丰富的成果(见图2),也能充分调动学生的积极性,用设计创作践行思政教育,引入思政题材作为创作的选题,记录新时代、书写新时代,让思政教育践行于学生的专业学习中,讴歌新时代,创作有筋骨、有道德、有温度的优秀艺术作品。课程的实践环节如赴非遗文化馆、博物馆进行调研和体验,进行田野调查;让学生零距离与传统文化接触,在手工作品和非遗文创设计作品创作的过程中深入研究传统文化和传播传统文化,挖掘中华传统文化元素的符号意义,将思政建设和艺术设计相融合,让学生了解传统文化、热爱传统文化,增强师生的文化自觉和文化自信。

图2 中国民间美术课程实践教学成果的比列

(四)以全民传播为渠道扩大思政教育的辐射范围

以全民传播为渠道扩大思政教育辐射范围的具体实施包括:在专业教学的调研实践过程中,师生参与诸如抢救民间美术等相关活动,让学生认识到社会责任感的重要性;课程内外组织学生参加专业比赛,将思政题材导入作为学生创作作品的主题,并通过线上线下主动推广也是扩大思政教育辐射范围,因为艺术作品本身具有传播性,融入了思政题材的作品也能联合政府和企业,实现面向社会宣传思政主题。另外,课程创作的作品可以转化为艺术品、文创产品,还可以申请国家专利,实现教学成果转化,扩大思政教育的辐射面。

二、思政教育渗透的民间美术课程教学的教学流程与具体内容

(一)以“认识、分享、体验、创作”为特色的教学流程

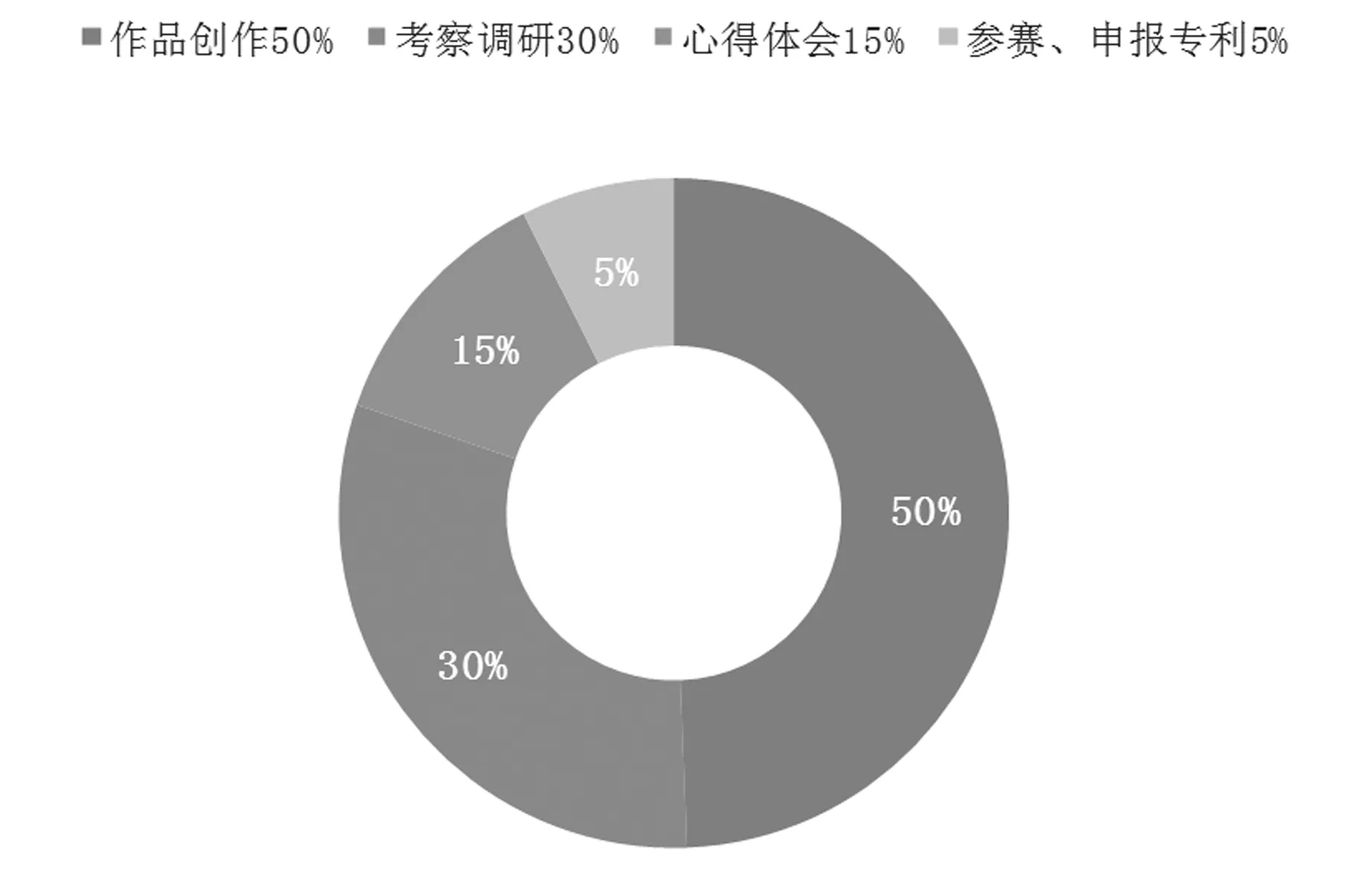

课程教学方法与手段采用线上线下混合式理论教学,采用多元化实践教学,建设课程群教学,跨学段、跨学科,与思政课程相关内容接轨,与创新创业目标齐头并进。课程形成以“认识、分享、体验、创作”为特色的教学流程(见图3)。

图3 民间美术课程的教学流程

“认识+分享”的理论教学中,教师引导学生认识民间美术,学生分享赏析自己家乡的民间美术作品,在内容上加强思政议题引领,专业案例评析中专业思想与思政教育相配合,强调文化自觉和文化自信;“体验+创作”实践教学结合采风进行中华优秀传统文化专题调查研究,教师和校外专家指导学生零距离体验民间美术作品,学生自主创作手工作品和文创产品,并且使用和传播这些作品向社会传播,弘扬社会主义核心价值观。

(二)中国民间美术教学主要授课内容中思政教育的映射与融入

1.讲授中国民间美术概念和类型,渗透爱国主义教育,弘扬中华民族传统文化价值观

民间美术作为劳动人民的创造,是民间劳动和生活的颂歌,是中华传统文化的生动体现和形象载体,直接反映了民众的精神追求和思想感情。教学中介绍优秀的中国传统文化,讲解中国民间美术的概念。可以渗透爱国主义教育,弘扬中华民族传统文化价值观。通过讲解有代表性的中国非物质文化遗产与民间美术的基础文化知识和有关民族、地方特色的民间美术样式与技艺,让学生了解中国文化宝藏;课堂讨论环节,通过认识和分享,组织学生分享和探讨各自家乡的民间美术元素,增加学生对地域文化的了解和热爱,厚植爱国主义情怀。

2.解析中国民间美术的基本特征,渗透集体主义精神教育,弘扬中华智慧和中华传统美德

中国民间美术来源于中国农村特定的社会结构和文化结构所形成的集体审美意识,其基本特征包括原发性特征、集体性特征、承传性特征、区域性特征和工艺性特征。原发性特征即从人民生活直接需求出发,贴近生产和日常生活情景;集体性特征是在共同生活基础上进行的,体现劳动者集体智慧和集体创造才能;承传性特征包括流传方式家族相传,邻里相授;区域性特征是约定俗成的功能和审美标准;工艺性特征则为含有科学设计的因素,造物观念和体系具有人情味[2]。民间美术的这五个基本特征,剖析其中所蕴含的劳动人民对自然的敬畏、对生活的热爱、对忠孝礼义的道德坚守等,反映出劳动者集体的社会生活需求。分析民间美术作品体现的劳动者独特的思维方式和造型意识,即集体展现的民间智慧。这些知识点中渗透着集体主义精神教育,宣扬中华智慧和中华传统美德,反映了中华民族传统文化价值观。教学中将这些内容进行深度解读,结合体验教学,邀请民间艺术家进课堂,让学生零距离接触民间美术作品,体验创作民间美术作品,在体验和手工创作中,提高学生对中华优秀传统文化的认同感。

3.研究民间美术的现状与保护传承的途径方法,渗透时代精神教育,强调新时代青年的使命和担当

课程讲述民间美术的发展现状,强调民间美术面临的困境和保护的意义,并介绍当前非物质文化遗产保护传承的途径方法。课程沿着该话题开展研讨,针对某一民间美术素材进行考察调研,如赴非遗文化馆、博物馆进行调研和体验,进行田野调查。让学生了解民间美术在传统文化中的地位,了解中国非物质文化遗产与民间美术的保护现状与濒危性,增强学生的文化自觉和文化传承意识,领悟文化传承的重要意义,从而在学生心中深植文化传承的时代使命,强调新时代青年的使命和担当。

4.探讨中国民间美术元素在现代设计上的运用,渗透中华美学精神的教育,让创作扎根时代生活,艺术服务于大众

民间美术元素在品牌设计、书籍设计、文创产品、影像艺术、动画设计等现代设计作品中都有运用。中国民间美术教学探讨现代设计的发展现状,导入现代设计的案例,结合新时代主题,运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点批判和鉴赏作品;剖析优秀案例中的中国元素,认识各类设计如何体现“中国味”,讲好“中国故事”,做好“中国的设计”。组织学生针对具有中国传统元素的设计作品进行社会调研,通过对现代设计的调研和汇报,反馈学生对新时代中华美学和中国设计的理解,从而让学生了解中国的设计力量和中国艺术精神,深植设计扎根时代生活,艺术服务于大众的思想。

5.通过非遗文创产品设计创作实践,渗透理想信念教育,树立以精品奉献人民、用明德引领风尚的目标

非物质文化遗产文创产品是以文化传承和文化创新为旨归,融合传统文化和新时代精神,延伸非遗的精神内涵,将非物质文化物化设计成具有使用功能的产品。非遗文创产品设计从中国民间美术提炼素材,扎根人民、扎根生活,以人民生活为创作源泉,深耕中华文化资源,具有挖掘中华传统文化元素的符号意义。中国民间美术教学学习非遗文创产品设计的分类,从中国传统的纹样、图案的设计、形态的变化与延展符号语言的表达中,理解中国传统文化的精髓及其深刻的内涵,认识中国设计的符号语言,将其精髓文化语言通过设计进行表达[3]。实践环节让教学结合新时代的发展要求,用现代设计理念和创作技巧进行创作,创作社会所需和人民所需的有筋骨、有道德、有温度的优秀非遗文创作品,从而在教学中渗透理想信念教育,以精品奉献人民、用明德引领风尚。

文艺要赢得人民的认可,应结合人民群众需求。那么课程产生的作品要获得市场认可,则需要进行推广传播,包括进行线下展览,建立线上展厅,作品通过全媒体传播,走向市场实现教学成果转化。以此增强师生提高作为文化传播者与传承者的文化自觉性,在课程创作作品的传播过程中高扬社会主义核心价值观的旗帜,从而践行思政教育。

三、结论

(一)教学理念的革新

中国民间美术课程在教学过程中,将思政思想融入教学内容,从新的角度解读民间智慧,并进行深度文化解读。以艺术学和传播学进行学科交叉研究,导入思政题材的要素与实践经验,提出思政题材设计作品的价值观融合、传播与影响的模型,为思政教育融入中国民间美术教学改革提供了研究方向。课程也不只是使用单一的专业教材,而是运用更广的教学资源,包含光明日报、人民网、中国文明网、2014年习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话、《习近平用典》《在延安文艺座谈会上的讲话》《文化模式》《中国民间美术教程》《中国民间美术》《中国民间美术造型》《传统工艺美术图案》等含教材、参考书及网络资源。

(二)多元的教学方法和教学过程促进思政建设

中国民间美术课程通过“认识和分享”“体验和创作”的理论联系实践的教学手段,联系校内外,“请进来,走出去”,请民间艺术家进课堂,联系政、企各界和社会大众共同进行思政教育融入教学的研究。促建课程群教学,跨学段、跨学科与思政课程相关内容接轨,与创新创业目标齐头并进。除理论教学之外,课程还开展一系列的实践活动,践行思政教育。包括考察调研、创作民间美术手工作品、设计思政题材的非遗文创产品等,再将这些作品通过各类平台进行推广传播,最终形成教学模式研究、作品创作、传播推广于一体的课程思政建设。

(三)成绩考核与评定方式的改革与创新

中国民间美术课程的成绩评定,除了设计提案的科学与完整性、设计创意的新颖性、设计表现的艺术性及调查报告的规范性、调查手册的完整性之外;增加实践活动和设计作品中体现的社会主义核心价值观的考核,在平时成绩和期末考核成绩中增加分数比重。

中国民间美术课程经过教学研究和改革,从宏观上把握中国民间美术的艺术特色,提升学生在专业领域的深度与广度,树立学生正确的价值观。了解非物质文化遗产与文化多样性,以及中国非物质文化遗产与民间美术的保护现状与濒危性,增强学生对民族文化的热爱与关注,加强其责任担当,增强文化自信和文化自觉性;让学生用自己的专业所长来服务社会、回报社会,践行社会主义核心价值观。