设计机构的自组织形态及其对设计教育的启示

2021-02-09李文静张艺楠

李文静 张艺楠

回顾设计史会发现,目前对国际设计教育领域影响较大的当代设计思潮大都在20世纪下半叶就已经有迹可循,而且其产生和扩大影响力往往跟设计教育密切相关。换个角度来看,作为现下设计人才培养的主要方式,设计教育也导致这些设计思潮影响力进一步扩大。

因此,本栏目希望通过考察海外一流设计学院、设计博物馆、设计类学术期刊和富有国际影响力的国际会议,探索当代国际设计思潮的发展趋势以及这种趋势将在未来如何影响设计教育的发展,了解在全新发展格局之下国际设计学界如何面对新时代的挑战,并结合中国设计学发展实际,讨论面向未来的设计教育创新。

本栏目的系列文章为2021年北京师范大学“未来设计种子基金”立项项目“当代国际设计思潮及未来设计教育发展研究”的成果,特邀请该项目负责人张弛作为学术主持。本期文章首先梳理了设计组织形态历史发展的整体脉络,接着讨论了互联网时代设计组织的新形态——设计自组织的特征、表现形式及其对未来设计教育可能产生的影响。

摘要:本文详细论述了设计机构组织形态的发展过程,以“自组织”概念对当下设计机构新形态进行界定。设计群体正在借由互联网技术的发展,以一种围绕共同设计目标、建立团队信赖、有效完成设计任务的有机组合方式,实现以设计推动社会创新。此外,在设计自组织形态出现后,设计教育呈现出强调学生综合能力培养、教学形式多元化、教学内容跨学科及学习路径分布式的趋势。

关键词:自组织 设计机构 协作机制 分布式

一、设计组织结构的发展

设计作为为人造物的艺术活动,自诞生起就与当时的社会生产水平紧密连接在一起。设计群体的分工与组织模式,也与时代的生产条件密切相关。在中国,设计组织形态主要经历了手工艺时期的“物勒工名”层级管理机制、工商业萌芽时期的行会组织、工业生产时期的制造企业与设计公司、数字信息时代的设计自组织形态。

(一)手工艺时期的“物勒工名”

手工艺时期,设计分工是按照设计对象的不同来划分的,更符合“劳心者治人,劳力者治于人”的传统思维。在横向结构上,根据设计对象的不同,手工艺者可以分为泥匠、木匠、金匠、塑匠、铁匠、石匠等,而在纵向结构中,则可以大致分为监造者、主办者、制造者三级负责人。[1]这种等级管理制度是古代政权设计体系的一部分,在《周礼》《礼记》等文献中都曾有过记载,并在封建等级制度成熟的过程中,逐渐形成规定性的体系。从关系到国家存亡的军用兵器到城墙砖,再到贵族日常所需的生活用品,皆会通过刻制一组姓名来记录追踪产品的整个生产流程,所刻工名包括了督造者、主造者、行政管理官员或技术管理官员、工长、工匠等。

出土的先秦时期的楚国漆器显示,其勒名形式主要是刻有“产地名+制造机构+制器工匠”“制造纪年+督造官吏+监制官吏+制器工匠”,或仅刻“制器工匠名”“地名”。[2]在现存秦兵马俑中,陶俑的手臂、颈部、胸甲、踏板、袍摆乃至发笄等位置上都刻有制造者或工长(工匠组的小组长)的姓氏、来源(中央官坊或私人制坊)、工匠属地、计数等信息。[3]

除了纵向监督管理外,还有横向监督管理。如果一件器物本身涉及不同工序或由不同制造者分工完成后组装而成,那么参与各工序或制作不同部位的工匠名字都需要分列其上。如贵州清镇平坝出土的漆耳杯上就分列了负责制胎、涂漆、镀金、描绘、抛光和检修等不同工序的工人及工长姓名。[4]

(二)自主自治的行会组织

最初的工匠传承由一定的血缘关系连接。中国古代专门有“士农工商”的阶级划分,工匠的手艺与社会身份代代相传,古代欧洲也同样如此。虽然自古希腊时期起,行会就作为家族之外的职业组织存在着,但其发展受到了国家政治体制的限制,一直到中世纪,才迎来了黄金时期。发展中的工商业经营者们通过自主自治的行会组织维护群体利益,“专门化的各种职业团体以一套全新的关系和责任,补充了原始的家族、邻里团体”[5]。

在行会中,工匠们通过契约的方式完成各自之间的联结。契约基础上的职业联合,赋予了中世纪行会超越身份的传统秩序新面貌。行会成员作为独立的个人,凭借自身的专业技能和资历自愿加入行会,由此打破了古代依附家族血缘关系和封建等级制度构成的职业门槛。根据专业技能和资历的差异,行会成员(部分)为师傅、帮工和学徒三个层次。三个层次以契约为联系纽带,组成一个新型的契约共同体。[6]

在中国,行会组织又被称为同业工会(Trade Association),与异地经商贸易行为有关。“行会”一词中的“行”由指代官营集中市场内的一行行列肆店,转而指向代表售卖同类商品的行业。同“行”商店可能零星分布于城内各属[7],这是坊市制度解体的结果。那时的行会组织与官府关联甚多,需要供给物品给政府、定时服劳役等,同时具有手工艺人联合体与商业协会的性质。

(三)现代企业管理机制

工业化初期,制造工厂的分工开始精细化。每一位工人对产品造型、质量、材料的控制空间都被压缩到了最小。一部分工种如制瓷业中的制模师成为产品风格的把握者,但他们的成长过程与普通工人并没有什么不同,也并没有受过良好的艺术培训,以至制造品的风格千奇百怪,维多利亚时期的折中主义(Eclecticism)制品就是明证。有些企业通过雇佣本行业以外的艺术家承担制模师工作来解决这一问题。例如,英国著名陶瓷品牌韦奇伍德(Wedgwood)正是通过邀请艺术家约翰·弗拉克斯曼(John Flaxman)为其陶瓷制品装饰带有古典复興精神的浮雕,将18世纪六七十年代的新古典主义风格呈现出来的。(图2)

批量生产需求导致了极其细致的社会分工,作为设计主体的人成为整个社会机器的“螺丝钉”,其主动性被抑制了。设计在一段时间内脱离了其创造内核,成为生产和制造的工具。部分工厂化作业由生产车间搬到了设计师的办公室,逐渐细致的分工带来了企业组织的复杂管理态势。设计成果的完成并非完全由设计师来控制,每一件产品在最终决定投产之前,都至少有好几个版本的替代品——如果是电脑制作的页面或模型,可以有数十甚至数百件备选。管理者、销售人员、采购员、市场咨询师,都可能影响到最终产品的生产选择。设计师、办公室文员与工厂工人没有什么本质上的区别。到 1920年,大型的、科学化管理的美国办公部门与许多工厂里的部门别无二致,只不过办公部门的产品是写在纸上的文字和数字。[8]

尽管出现了以雷蒙德·罗维(Raymond Loewy)和亨利·德雷福斯(Henry Dreyfuss)为代表的职业设计师,将设计实践的各个环节、对设计风格的塑造与批评、创造新产品的尝试以及设计师的工作方法等广加宣传,获得了广泛赞誉,但是其职业工作的内核——将某种概念或想法与工厂加工和生产技术结合起来,仍与被企业雇佣的艺术家没有什么本质上的差别。设计师本人并不能够完全决定一件产品是否能够进入人们的日常生活。就连当时的著名建筑师、设计教育家沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)在1928至1930年设计的阿德勒(Adler)汽车(图3)最终也未能投产,尽管单纯从设计角度上看,该汽车原型完美地继承了包豪斯的工业设计基因。

(四)设计人群的自组织形态

在分散与协同共享的社会发展趋势的前提下,以往工业生产所造就的设计组织机构模式受到了巨大冲击,“大众创业,万众创新”成为国家政策,以分散和协作创新精神为核心的设计组织业态,形成了新的社会推动力。

在2000年前后,中国、美国等国家纷纷出现了新的设计工作模式——众包(Crowdsourcing)或威客(Witkey)[9],借由网络将创新任务在新平台上进行发布,后续的发展包括专业的云设计平台、创客空间、设计师联盟等多种形式。它们基本都来自分众时代的扁平式权力结构的构想,而非自上而下的金字塔式企业结构的延续。这类组织形式为设计师的个人发展和提升预留了足够的空间。

2010年后,新出现的创客社区、工厂化实验室(Fabrication Laboratory,简称“Fablab”)、社区式嵌入与设计“设区”丰富了设计自组织形态。各类人群经由不同的项目自由组合在一起,其自组织性质决定了这类机构很难形成太大规模,因此每个自组织机构的人数为十几人到几十人不等。在这类机构中,设计师不再有固定的分工,可以按照能力与特长承担多个职务,跟进多个设计项目。具有不同学科背景的设计人员为了同一个项目目标相互协作,合理分工。组织体系的分散化带来的不是割裂,而是推动了协同合作与设计创新的发展,也让设计师在新型组织结构中得以更自由、主动地从事设计活动。

二、设计自组织形态及其特征

“自组织”概念并不是一开始就出现在管理学中的,它的主要应用范围在生物学、物理学领域。在考察当下设计机构发生的变化时,我们发现被扩展到公共管理领域的“自组织”概念,它对社区自治、政府分层管理的描述与我们观察到的设计机构的形态具有一致性。因而,本文使用“自组织”概念界定设计组织机构的新形态。设计机构的自组织形态具有分散化、资源共享及重组等特征。

(一)“自组织”概念的引入与界定

“自组织”(Self-organization)概念在物理学中被用来解释在看似混沌的初态中向稳定秩序的终态演化的过程。[10]有学者把物理学中的耗散结构和协同理论统称为自组织理论[11];在生物理论中,有学者用自组织来解释生物如何在进化中形成更加平衡、稳定的个体[12];在计算机认知科学中,柯贺南(T.Kohonen)[13]在1984年发表的《自组织与联想记忆》中指出了计算机分布式联想记忆实现的可能性,为智能学习提供了方向;在公共行政方面,自组织指的是在没有政府干预的情况下,不属于政府组织的行为者根据新出现的情况调整其行为,并采取集体行动的过程[14]。布恩斯特拉和博伦斯在空间规划的背景下将自组织定义为:“源自民间社会的、以社区为基础的自治网络的倡议,属于城市体系但独立于政府程序的公民(机构)。”[15]自组织也可以被定义为一个共享理解的过程:集体在给定系统成员共享目标的前提下,通过信息互动和交流,导致某种结构的出现。[16]在自组织系统中,不同行为者、机制和因素之间具有复杂的相互作用,有学者专门对此进行了探讨。[17]

还有学者将自组织定义为系统中出现一个结构或模式的过程。这种结构或模式并非中央权威或外部因素有计划地强加。这种全局连贯的模式在构成系统的元素的局部交互中出现,因此组织是以并行(所有元素同时行动)和分布式(没有元素是中央协调者)的方式实现的。本文所谈到的设计自组织形态,借用了这一概念中的“分布式”与“交互”的观点,指以此为特征的非常规组织管理模式的设计群体组合方式。

这一组织形态并不设定明确的管理权限,因而也就不具备常见的上下级管理体制。其核心是它不由外部命令集合而成,而是在同一目标下,通过互相理解形成组织秩序。因此,设计自组织形态是一个动态平衡机制。

(二)设计自组织形态的特征

尽管我们强调设计自组织形态是有机动态调整的过程,而非具有确定性的组织结构,但设计自组织形态仍有一些标志性的特征,能够帮助其归类:

1.共同目标。自组织的形成来自内在目标驱动。在设计自组织形态中,拥有共同目标是其能够实现动态平衡的基础。

2.信赖关系。设计机构的自组织形态仍然由其中的组成分子(个体设计师)来决定。因为缺少明確的指令系统,所以成员间的信赖关系,尤其是在专业性与个人品质上的信赖将是自组织秩序建立的关键。

3.广泛的信息交流。在一个已经初步建立的自组织内部,成员间的信息、思想和经验通过不断交流形成相互作用,是组织内部实现自我管理与成员协作的主要渠道。这样的信息交流可以是局部的,也可以是全局的。

4.必要的渠道或者平台。设计自组织形态与生物学或物理学意义上的自组织最大的不同,是其并非封闭、完整的个体。设计自组织形态由不同的个体有机联系、组合而成,其信息交流需要特定的渠道。因此,设计自组织形态的形式可以大致根据渠道和平台的不同来进行分类。

5.产生价值或意义。设计自组织形态因为共同目标而形成,在组织中推进设计成果的产出,是当下社会创新的重要组成部分。

三、设计自组织形态的不同表现形式

(一)基于互联网的线上形态

线上自组织设计形态的出现是以基于互联网的知识交换为驱动的,其主要表现形式为众包,主要模式可以归纳为知识共享型、知识出售型、任务悬赏型、设计服务型。

1.知识共享型。以维基百科(Wikipedia)为例,维基之父沃德·坎宁安 (Ward Cunningham)将其视为一种讨论媒介或协作工具,本质上是通过网络进行异步通讯(Communicate Asynchronously)的。通过所有用户的协作编辑,有价值的知识能够为更多人所查询、学习和交流,知识生产成倍增长。后来的知识共享型网站扩展到了各个细分领域,如通过招募来推动开放版权翻译的译言古登堡计划等。

2.知识出售型。以外包项目平台(Get a free lancer)[18]为例,该网站面对的用户群与我国目前威客网站面对的用户群体更为相似,多涉及艺术设计、编程、数据录入、文字编辑等方面的项目内容,定价更为自由。在招标方面,该网站上的用户分为会员和非会员两种:会员需要交纳每月10美元的会费,但无须每笔交易都交手续费,而非会员接项目则需要支付项目金额的10%作为手续费。其任务发布流程也与任务悬赏型网站不同:任务发布可以由任意用户完成,但发布方只能提供任务目的和具体要求,接任务方可以根据任务要求提交不同的天数和价格,待任务发布者衡量选定任务方后才开始投入工作。这一点在很大程度上避免了任务悬赏型网站常见的多个威客为一个项目忙碌,最后却只有一个威客得到报酬造成的智力资源浪费问题。

3.任务悬赏型。以众包模式创新中心网站(InnoCentive)[19]为例,该网站用户可以注册为寻求者(Seeker)和解决者(Solver)两种不同身份:寻求者发布任务,为项目定价,并交付一定比例的金额给网站,解决者针对寻求者的任务要求提出不同的解决方案,而寻求者只会为最佳解决方案付费,费用从5000美元到10万美元不等,项目内容涉及商业、化学、工程设计、生物科学、数学、计算机和物理等众多领域的尖端技术和知识。

2008年3月10日,《时代》(Time)发表了题为《制造一个新灯泡需要多少人?》(How Many People Does It Take to Make a New Light Bulb?)的文章来介绍众包模式创新中心网站(InnoCentive)为全球科技共享所做的贡献。国内的猪八戒网、国外的亚马逊人工智能辅助平台(Amazon Mechanical Turk)等网站也属于这一类型。

4.设计服务型。以麻省理工学院集体智慧中心(MIT Center for Collective Intelligence)[20]为例,其创建的关注全球气候变化的“气候合作实验室”(Climate CoLab)自2009年推出以来,已有超过125000名成员加入,专家评委和在线社区在超过100场主题广泛的竞赛中选出了150多個较为成熟的解决方案。如2019年获得评委奖的是Terran Design 提出的“萨赫勒地区的水利农业基础设施与气候变化”[21]。该方案对原尼日尔办公室(Office du Niger)的公共水利农业设施加以改造,将传统基础设施与当地生态、文化结合起来,创建具有适应性的动态基础设施系统,为当地社区和妇女提供更好的经济活动。

另一个设计服务的典型案例是特赞网站,它通过平台收集相关设计资源及培养相关社群,利用大数据将设计创意人才智能匹配给有需求的设计发起方,在设计师与生产商间建立有机连接。创始人范凌这样描述:“短期,特赞是一个工具:通过一套设计视觉倾向的算法引擎将设计需求和最优秀的设计师进行配对。长期,特赞是一个工会:对设计项目进行管理、支付、法务等方面的帮助。”[22]

(二)设计自组织形态的线下发展

设计自组织形态的线下发展与线上发展是交织进行的,这两种不同形式实际上都建立在同一个基础上:互联网和信息技术提供了将每个人的盈余时间结合起来形成社会资产的可能性;作为工业社会的发展必然,新的参与式文化渗入每个人的日常生活当中。[23]

在设计自组织形态的线下形式中,创客空间和国内设计园区的建设可被视作其在一定阶段的表现。创客(Maker)空间可以看作信息时代个人设计与制造的复兴,为有志于从事个人设计的群体提供了必备的生产条件与设计指导。全球已经有1000个可以分享生产设备的创客空间,上海一个城市就有100个这样的空间。[24]国内设计园区的概念兴起于20世纪80年代,最初的形式是以行政命令集合地方优质设计资源建立的设计园区,后期逐渐衍生出“平台型”设计园区。它们“在物理空间上与地方政府合作,以服务设计企业为核心,通过一定时期的联合各行业研发组织,在过程中逐步建立起了为设计企业反向赋能的新生态,在帮助其拓展产品创新的同时,建立起来平台式孵化企业的新理念”[25]。

相比而言,本文所定义的设计组织形态是在小型社区或工作室中逐渐出现的设计生产协作模式。在这一形态中,每个设计师都是独立的个体,设计师不再有固定的分工。当设计项目进入设计组织时,设计师们可以根据自己的专业技能自发组织设计团体,共同完成设计项目。

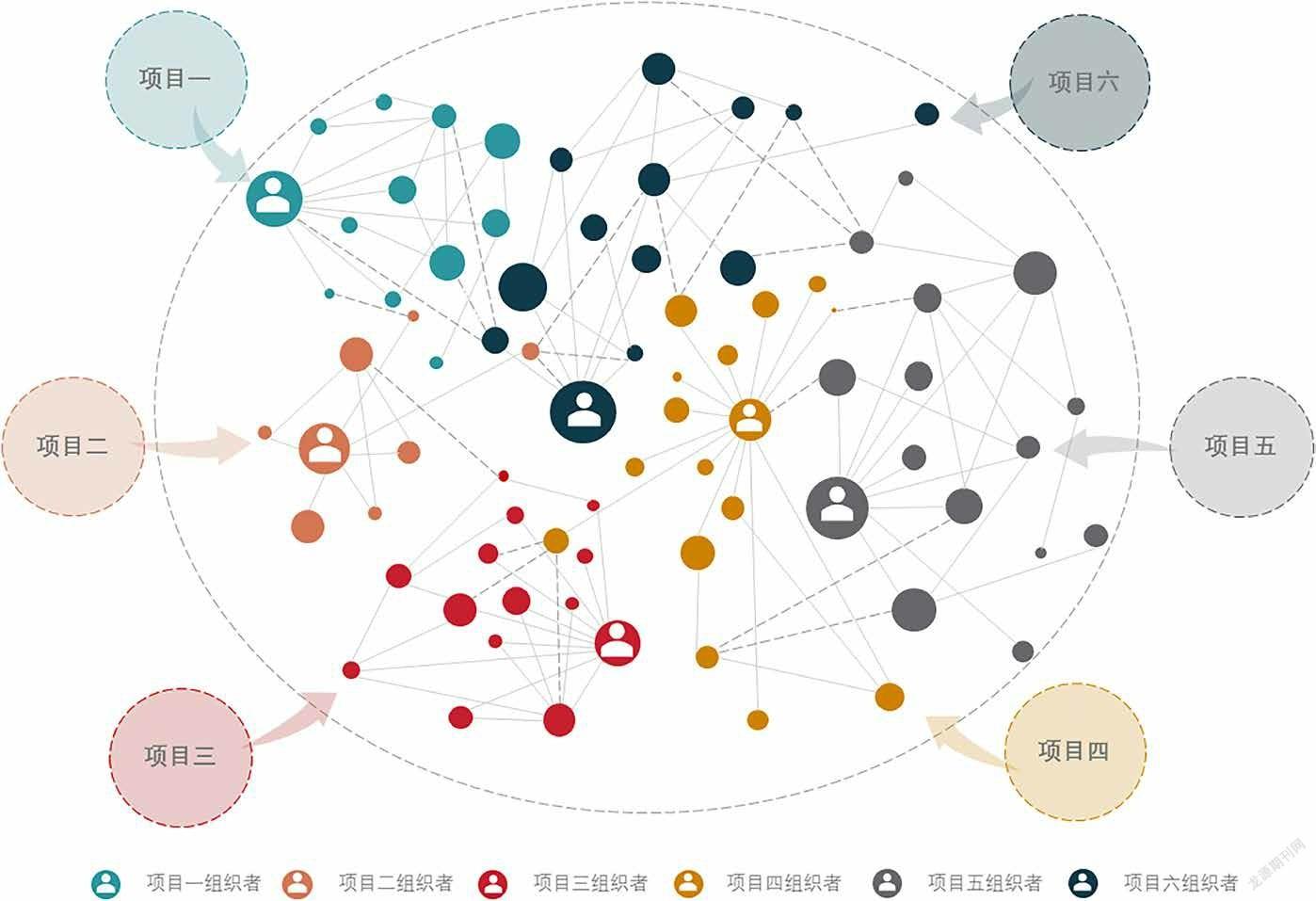

在这一系统中,设计师不会承受过多的管理压力,各有分工、独立工作,借由不同的项目有机组合成团队。(图5)设计师借由不同的项目建立起网状结构的团队组合形式,在系统内紧密协作。这种协作一方面有利于不同专业设计师的知识交叉:具有不同知识的设计师分散在组织中,随着设计项目整合成为一个整体,运用不同的专业知识与技巧共同完成设计项目;另一方面则有利于资源的合理配置,团队根据项目自由组合建立,有发起方、组织者和参与者三种角色:发起方界定任务范围,组织者的任务主要是承接项目、对接工作、协调沟通与分配任务等,参与的设计师则根据自己的专业技能与特长接受任务。

在设计自组织形态中,所有团队基于设计任务产生,随任务结束解散,形成有机的整体,呈现分布式组织的特点。设计自组织内没有固定岗位、职责,组织内的所有设计师依据设计任务来组建团队,不需要跨部门、跨职能协调设计资源,因此可以更快速、更灵活地响应临时性任务。组织内部的设计师之间没有强依赖的关系,通过设计项目任意连接,一个设计师甚至可以同时跟进多个设计项目。设计师只需要根据自己的专业技能与特长,在不同设计项目、不同设计环节中发挥不同的作用。待设计项目完成后,设计师仍回归设计组织,等待新的设计项目重新组合。

四、自组织设计形态对设计教育的影响

(一)综合能力培养

在上文描述的设计自组织形态中,设计师在项目中的位置通常会因不同的项目需求发生变化,可以按照自己的意愿和对项目的预期选择在项目中参与的工作环节。这样一来,传统设计教育强调的服务于工业生产的设计职业能力就与自组织形态中个体需要具备的实际能力需求无法达成一致。

在新的设计组织形态中,设计师可以更自由、主动地从事设计活动,不再仅仅是有设计背景的专家,或者必须具备某门专业技术的执照认可,更加要求具备处理综合问题、协调团队的能力,如寻找适宜人员组成团队的能力,与团队成员沟通合作、与项目关联方进行友好互动的能力,准确找到设计问题点、跟进团队进度、适时调整的能力等。

(二)多元化教学形式

数字时代,互联网技术的发展使信息爆炸式增长。通过互联网,学习者可以在任意时间、空间,选择他们所需的知识或技能。网络公开课如TED国际论坛(Technology,Entertainment,Design)、慕课、实时课堂等在线教育模式早就出现在设计教育中。例如,慕课和网易公开课等平台提供各类学科的公开课程,学习者可以根据自己的学习目标选择所需的知识提供者、知识内容、学习时间与地点,主动建构专属于自身的学习计划。

设计自组织形态增强了设计从业者脱离学校空间后的学习主动性与积极性,使得学习真正成为终身的个人追求。

(三)跨学科内容设置

在很多文献中,教育研究者都在讨论学校的学科化设置带给教育的负面影响。个人的整体性培养与专业技能的细分要求在大学教育中呈现出矛盾状态。而设计自组织形态的出现,一方面能够让每个人在自己的专业领域充分发挥所长,另一方面有能力的人也会承担起多种角色。设计行业对从业者的整体素质有了更高要求。

设计自组织形态要求设计教育改变以单一学科为主的教学内容,不是提供更多设计知识和技能,而是教会学生掌握解决问题的思维和方法,打破学科限制,激发学生想象力和创造力。

(四)分布式学习路径

分布式学习是以学习者为中心的混合式学习形式,包括网络课程、流媒体视频会议、教师课堂指导、学习者合作等多种形式的组合。在这个过程中,设计教育的发起者不再是教师,主动权掌握在学生手中。学习者学习的知识和内容也不再是一成不变的知识系统,而是普遍分散在各类学习资源中的分布式存储的知识。媒介高速发展所带来的信息和知识传播的快速化、便捷化和低成本化,使得学习者知识的获取渠道无限扩宽,逐渐产生了分布式学习。

与多元化教学形式相比,分布式学习路径更加强调学习者与教师、学习者与学習者之间的交流,将学习的通道从单向传授转变为双向互动,为非学校化教育提供了更多的可能。

五、结论

设计自组织形态是设计机构组织模式的新变化形式,它建立在互联网信息技术的发展之时,同时具备“分布”与“协作”两种特征,是设计参与者们经由一定的平台或渠道进行动态组合的过程性组织。设计自组织内部的各个元素之间呈现出强关联、弱依赖的特点。这是因为设计自组织的结合并非由资本、政府或某一方的指令形成,而是通过追求同一目标,在充分沟通、理解、信任的基础上形成的自由结合。这种在设计机构组织模式中出现的自组织形态,既对当下及未来的设计教育提出了挑战,也为深刻反思大学教育异化、实现教育“为人”的全面发展提供了契机。

本文为北京师范大学“未来设计种子基金——当代国际设计思潮与未来设计教育发展研究”、2018年北京市优秀人才培养资助项目“设计组织机构协作创新模式研究”阶段性成果。

注释:

[1]罗小华.长沙汉墓“物勒工名”类漆器铭文补议[J].出土文献研究,2014.

[2]汪笑楠.“设官以司,物勒工名”——先秦楚国漆器手工业管理研究[J].设计艺术研究,2018(02):35.

[3]许卫红,刘春华,扈晓梅,刘群.秦兵马俑一号坑新出陶文与“物勒工名” [J].秦始皇帝陵博物院,2012(07):361-371.

[4]陈默溪,牟应杭,陈恒安.贵州清镇平坝汉墓发掘报告[J].考古学报,1959(03):99-100.原铭文:“元始三年,广汉郡工官造乘舆髹羽画木黄耳杯。容一升十六龠。素工昌、休工立、上工階、铜耳黄涂工常、画工方、羽工平、清工匡、造工忠造。护工卒史恽、守长音、丞冯、掾林、守令史谭主。”

[5]芒福德.城市发展史——起源、演变和前景[M].宋俊岭,倪文彦,译.中国建筑工业出版社,2005(01):260.

[6]康宁.在身份与契约之间——法律文明进程中欧洲中世纪行会的过渡性特征[J].清华法治论衡,2017(09):69.

[7]刘营.宋代行会初探[N].河北经贸大学学报(综合版).2015(03):87.

[8]阿德里安·福蒂.欲求之物——1750年以来的设计与社会[M].苟娴煦,译.南京:译林出版社,2014:159.

[9]在中国,刘峰2005年起陆续在其个人平台上发表了《搜索引擎的困境与对策》、《知识管理在互联网中的应用——“威客”模式在中国》(The Application of Knowledge Management in the Internet: Witkey Mode in China)等文章,对威客和威客模式做出定义。而在美国《连线》杂志(Wired)2006年6月刊上,该杂志的记者杰夫·豪(Jeff Howe)首次推出了众包(crowdsourcing)的概念:一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务,以自由自愿的形式外包给非特定的(通常是大型的)大众网络的做法。这两个定义出现在基本同期的中美两国,其内涵基本一致,简单说就是企业利用互联网将发现创意或解决技术问题的工作分配出去。

[10]de Wolf,T.and T.Holvoet.“Emergence versus Self-Organisation: Different Concepts but Promising When Combined.”In Engineering Self-Organising Systems,edited by S.A.Brueckner,G.Di Marzo Serugendo,A.Karageorgos,and R.Nagpal,1–15.Berlin: Springer.2005.

[11]姜璐.自组织理论简介[J].系统工程,1986(03):30.

[12]Stein,Daniel L.Spin Glasses and Biology Volume 6// The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution.Series on Directions in Condensed Matter Physics,1992:61–100.

[13]Teuvo Kohonen Kohonen.Self-Organization and Associative Memory Third Edition,Springer Series in Information Sciences 8,1989.

[14]Pierre,J.,and B.Peters.Governance,Politics and the State.Palgrave. 2000.

[15]Boonstra,B.,and L.Boelens.Self-Organization in Urban Development: Towards a New Perspective on Spatial Planning.Urban Research & Practice 4.2011(02):99–122.

[16]Comfort,L.K.Self-Organization in Complex Systems.Journal of Public Administration Theory and Practice 4.1994(3):393–410.

[17]Nederhand J, V.Bekkers, W.Voorberg(2016),Selforganisation and the role of government:Howand why does self-organisation evolve in the shadow of hierarchy Public Management Review,Vol.18(7):1063-1084.

[18]外包項目平台(Get a free lancer)隶属于瑞典公司伊诺维特(Innovate),它面对的用户以印度、罗马尼亚、乌克兰的自由职业者和兼职人士为主。

[19]该网站于2001年由埃利·莉莉创立,它将国际顶尖的科学家和全球各地的领先公司所面临的相关研发挑战对应起来,使之珠联璧合,支持跨国公司通过资金激励来褒奖科学创新,其网站名就取自“Innovation”和“Incentive”两个词语。

[20]麻省理工学院集体智慧中心(MIT Center for Collective Intelligence)创建了多个名为“CoLabs”的在线问题解决平台,利用来自世界各地的人们的集体智慧来应对复杂的挑战。这些平台有些对任何有兴趣做出贡献的人开放,有些只有受邀的专家才能参与。它们关注的问题包括气候变化、COVID-19、医疗保健的未来、建设可持续城市、征求公民对拟议立法的意见等。

[21]Terran Design. Hydro-Agricultural Infrastructure & Climate Change in the Sahel,https://www. climatecolab.org/contests/2019/reshapingdevelopmentpa thwaysinLDCs/c/proposal/1334612.

[22]张明.为设计服务—访特赞创始人范凌[J].装饰,2015(07):44.

[23]克莱·舍基.认知盈余[M].胡泳,哈丽丝,译.北京:中国人民大学出版社. 2012:6-15.

[24]克里斯·安德森.创客——新工业革命[M].萧潇,译.中信出版社,2015(10): 27.

[25]工信部工业文化发展中心编.中国设计产业发展报告[2020]——工业设计篇[R].2020:198.