大运河国家文化公园背景下的聚落更新

2021-02-09孙佳俐史英霞

孙佳俐 史英霞

摘要:国家文化公园是我国文化建设和遗产资源保护的一项重大创新。大运河作为世界文化遗产,在我国历史上对南北方经济、文化的交流起到了极大的促进作用。大运河周边的聚落作为最能体现其文化价值的空间载体之一,与大运河相辅相成、共荣共损,因此对其更新的研究具有重大意义。本文以大运河国家文化公园内的聚落作为切入点,针对运河聚落现状与保护发展困境,构建基于整体保护观的运河聚落更新体系,并以京杭大运河通州段聚落为例,探索运河聚落的更新方式:梳理通州段的大运河历史文化资源,构建遗产评估和多方参与的管理体系,形成空间和功能相结合的聚落更新策略,以期有效保护运河聚落的历史文化资源,活化运河聚落的文化功能,推进大运河国家文化公园的建设。

关键词:大运河国家文化公园 聚落更新 通州段

2019年7月,《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》审批通过。2020年10月,建设黄河国家文化公园被正式写入“十四五”规划中。这种以文化为主导的国家文化公园是借鉴国际上较为成熟的国家公园体制而具有创新性地提出的新概念,在世界范围内尚属首例,是我国对资源保护和文化建设的全新探索,国内外的相关研究也正处于起步阶段。

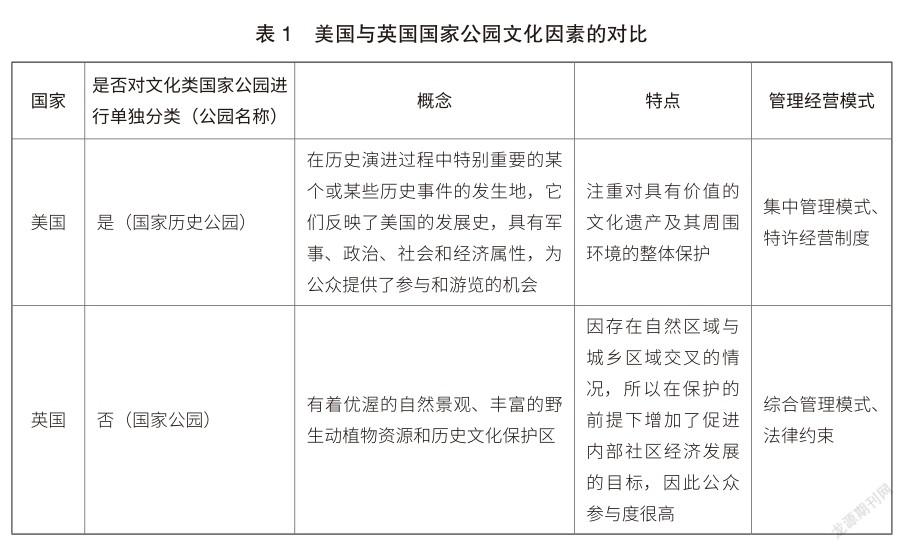

现阶段,我国大运河国家文化公园的政策理论研究滞后于建设实践,加之大运河文化资源保存状况不良等问题,因此亟待对其开展研究。王健、刘晓峰、田林等国内学者对大运河国家文化公园建设进行了初步探索。王健对国家文化公园的文化内涵和特质进行了阐释,并提出要在建设过程中协调好多方面的关系。[1]刘晓峰通过对美国、英国、德国等多个国家公园管理体制的对比,提出多元协作的省域管理体制。[2]田林聚焦景观构建方法,提炼运河特征,提出要避免同质化、重复性建设的建议。[3]在国际上,国家公园的建设已有百余年的发展历史,具有比较成熟的国家公园体制。其发展管理模式对国家文化公园具有一定的借鉴意义,但由于国情和文化的差异,我们须在此基础上做出总结与延伸。

可以说,大运河国家文化公园是当前审批的四类国家文化公园中与人类活动关系最为紧密的。一方面,人类在大运河沿线聚居形成聚落,聚落居民依托大运河国家文化公园中的自然资源而生存,创造了众多的文化遗产;另一方面,聚落居民的生产生活方式也影响着大运河国家文化公园内生态系统的稳定性。[4]运河聚落因运河而生,因运河而繁荣,与大运河国家文化公园的建设密不可分,具有历史、经济、文化等多重价值。本文通过对国外典型国家公园中文化因素的比对研究,构建基于整体保护观的运河聚落更新体系,并以京杭大运河通州段(以下简称“通州段运河”)为例,从更新基础、更新途径和更新策略三个方面具体阐述通州段运河聚落的更新方案,以期达到有效保护大运河文化资源、活化大运河村镇发展、推进大运河国家文化公园建设的目的。

一、大运河国家文化公园的缘起

(一)国家文化公园

国家文化公园的概念源于2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。该文件提出“规划建设一批国家文化公园,成为中华文化重要标识”。国家文化公园不同于国家公园,而是在其基础上衍生出的概念。

国家公园是国家为保护某些典型自然生态系统的完整性而划定的特定自然区域,在该区域内可以适度开展教育、科研和旅游活动。[5]各国结合具体国情对国家公园的概念有不同阐释,并提出不同的保护侧重点。如以美国为代表的北美国家,由于地廣人稀,其国家公园以自然荒野景观为主,但其分类下的国家历史公园强调了对文化遗产的保护;以英国为代表的欧洲国家,国家公园大多具有乡村特质,虽没有文化类国家公园的分类,但其就具有优渥的自然资源和深厚的历史文化积淀,关注人的活动与自然的动态演进。无论是否将文化类国家公园单独列出来,文化和生态都一直是各国在建设国家公园时考虑的重要因素。

国家文化公园是我国吸收国家公园相关经验,依据我国国情和文化特色,在国家公园体系的基础上创新衍生和发展而来的。国家文化公园除了拥有国家公园标志性的自然保护、科研和游赏功能外,还具有文化传承、遗产保护和协调发展的功能。从目前设立的长城、大运河、长征与黄河四大国家文化公园来看,它们基本上都是具有跨时间、跨区域和跨文化特性的大型线性文化遗产。因此,建设国家文化公园要打破地域局限,保证线性文化遗产的整体性、连续性和流动性,以便文化传承与发展。

(二)大运河国家文化公园的概念和内涵

大运河国家文化公园比长城、长征和黄河国家文化公园涉及的区域更加复杂和特殊。大运河沿岸有着密集的人口分布、活跃的人类活动和丰富的文化艺术遗存。大运河独特的历史变迁和地理跨度成就了其独特的生物区系和文化谱系,是人类与自然环境和谐共处与发展的例证,具有重要的历史纪念意义和保护研究价值。

大运河国家文化公园是由国家主导管理并推进实施,以传承中国具有显著性和代表性的文化精神价值为目的,以维护大运河自然资源的完整性和彰显大运河遗产的历史真实性、文化延续性,并在此基础上充分发挥大运河的功能效益、合理开发利用大运河为宗旨,同时具有游赏娱乐、科学研究和文化教育等作用的特定文化遗产核心地带。

2021年8月印发的《大运河国家文化公园建设保护规划》中提出按照“河为线、城为珠、珠串线、线带面”的思路优化总体功能布局,深入阐释大运河文化价值,大力弘扬大运河时代精神,加大管控与保护力度,加强主题展示功能,促进文旅融合带动,提升传承利用水平。

二、大运河国家文化公园内的聚落现状及更新

大运河是中国古代劳动人民创造的一项伟大工程,在历史上承担着重要的漕运功能,至今其部分河道仍保留有通航功能。大运河促进了南北地区之间政治、经济和文化的交流与发展,对沿线聚落的生成、发展起到了巨大的推动作用。可以说,大运河的建造史与其沿岸的人类发展史密切相关,运河的存在推动了人类聚集形成聚落,而聚落中的人类活动也改变着运河周围环境。大运河及其沿岸聚落在历史文化和自然环境上是交叉融合且不可分割的。

(一)运河聚落的概念

聚落是人们进行居住、生产、生活等各式经济活动和社会活动的场所,同时也是人居活动的中心。[6]而增添了漕运文化印记的运河聚落则是与运河建设、交通、商业管理、人民生活和生产活动密切相关的沿运河的人类聚居形态。运河聚落的物质空间、经济空间、社会空间和文化空间等均深受漕运文化的影响,既有与运河密切相关的城市节点、历史文化街区、建筑群落和村落等物质空间形态,也有由漕运活动而产生的事迹、民俗、技艺和语言等非物质文化形态。

(二)运河聚落现状与保护、发展困境

1.运河聚落历史文化资源缺乏系统梳理和评估

运河聚落在经济建设中因缺少完善的基本保护资料和正确的保护理念,致使大量大运河历史文化资源遭到破坏,甚至面临消失的危险。居民们大拆大建的改造行为,严重破坏了原有运河聚落中的传统格局及其内部与大运河息息相关的物质文化遗产。非物质文化遗产也因缺乏传承人和发展途径而濒临消失。

2.运河聚落发展管理存在跨地区、跨部门、跨层级的问题

大运河流域覆盖多个省、市、区、县,而多地相关部门都是基于不同的管理目标和标准进行运河聚落发展管理的,难以达成一致的发展管理策略。具有缺少统一的管理规划制度、充足的资金和正确的保护发展理念,聚落内的文化遗产保护存在诸多不足,聚落也在发展过程中表现出过于同质化,失去了原有的文化特色等问题。因此,运河聚落发展管理需综合解决在聚落管理上的跨地区、跨部门和跨层级的协作问题,避免在管理上出现失效区和重叠区,从宏观上规范运河聚落的发展。

3.由运河聚落活态遗产保护的失职造成的活力缺失

由于大运河历史悠久,运河聚落的历史演变较为复杂。随着近代陆路运输和航空运输的兴起,大运河的运输功能逐渐减退,而运河聚落在经济和交通上的优势也逐渐衰减。而且,基础设施落后、功能设施不完善、景观环境不佳和居民流失严重等客观原因也在一定程度上加重了运河聚落的衰败。因此,目前亟须通过合理规划,为运河聚落重新注入活力。

(三)基于整体保护观的运河聚落更新体系的构建

针对运河聚落现状和保护发展的困境,本文提出构建基于整体保护观的运河聚落更新体系:首先,通过场地调研和数据收集,梳理运河历史文化资源,并对其保存现状及历史文化价值进行评估;其次,建立由政府、地方和公众多方参与的聚落更新管理体系,以达成跨地区、跨部门、跨层级协作的目的;最后,从空间和功能两个层面提出聚落更新策略,以实现运河聚落的活化目的。(图1)

三、大运河国家文化公园通州段聚落更新

通州曾是京师的左辅雄藩,乃京杭大运河北端的漕运枢纽,其名取“漕运通济”之意[7],如今是北京副中心,京津冀协同发展的对外窗口,大运河国家文化公园建设的一部分。利用好通州段历史文化资源进行聚落更新,彰显大运河文化特色,延续通州历史文脉对大运河国家文化公园的建设具有重要意义。

(一)基础:通州段运河的历史文化资源

1.通州漕运文脉

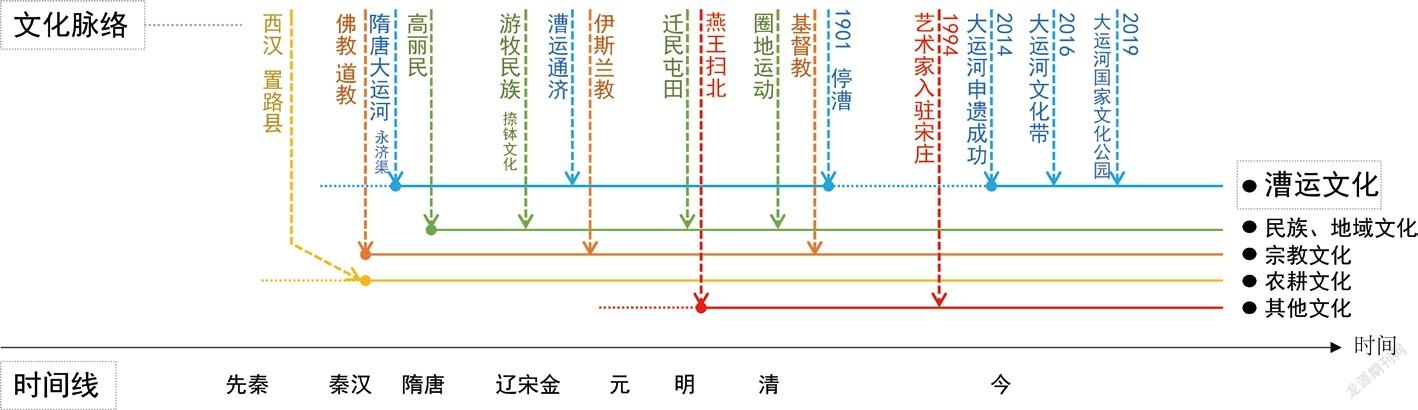

通州地区的漕运历史悠久(图2),正如乾隆《通州志》所载 “秦使天下飞刍挽粟,起于黄埵琅琊负海趾郡,转输北河,北河即白河(今北运河)。唐明皇事边功,运青莱之粟浮海以给幽平之兵,盖亦由白河”。隋唐大运河的永济渠段流经通州南部地区,即馬驹桥、高古庄、东马各庄、渠头、德仁务、半截河一线;[8]金天德三年(1151),升“潞县”为“通州”,取“漕运通济”之意,突出了通州在漕运上的重要战略作用;元代大运河弃“弓”走“弦”,形成了如今京杭大运河的基本格局,通州段也基本形成了如今的河流走势;明清时期漕运码头也由张家湾移至通州城北,成就了通州城的进一步繁荣;光绪二十七年(1901),随着北运河的停漕,通州也开始没落[9]。

通州除了以漕运为主的文化脉络外,还有因漕运活动而产生的宗教、民族、地域等多元文化。自西汉在此设“路县”以来,此地的人居活动便逐渐丰富起来。宗教文化:东汉末年,佛教传入此地;北魏或东魏时期,此地出现了道教神祠;金元之后,随着漕运活动的兴盛,逐渐出现了小圣庙、佑民观、天妃宫等庇佑漕船顺利航行的寺观庙宇[10];金末元初,随着回族在通州地区的聚集,伊斯兰教也传入该地,回族人以经商和装运为职业,在通州逐渐定居并服务于漕运经济,其礼拜所用的清真寺也相继建成[11]。民族及地域文化:唐贞观十九年(645),唐太宗东征高丽,迁高丽民1400人至幽州各地,建高丽庄(今通州大高力庄)[12];辽、金、元三朝均为北方少数民族所建立的政权,它们并未入乡随俗,而是将游牧民族文化引入该地,尤以辽代的捺钵(行宫)文化为主;明初,由于战争造成很多地区人口减少、田园荒芜、经济式微,洪武及永乐年间组织了多次大规模迁民屯田运动,就在此时,山东、山西等地的很多迁徙民便迁入了通州[13];清初,满族人的圈地运动造成了通州境内满族人的大规模居住[14]。此外,明清之际,通州还有因漕运而来此谋生的自发性移民。多宗教、多民族、多地区人口在通州的聚集造成了多元文化的交流和融合,形成了通州段运河包容、多元、开放的文化内涵。

2014年6月22日大运河申遗成功,对大运河文化遗产及漕运文脉的保护和发展起到了极大的促进作用。2016 年 5 月,《北京“十三五”时期加强全国文化中心建设规划》中明确指出:“发挥京津冀地域相近、文脉相亲的地缘优势,统筹推动长城文化带、运河文化带、西山文化带建设。”2019年7月24日审议通过的《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,标志着以长城、大运河、长征为核心的线性文化遗产保护传承与利用方案的进一步完善。[15]通州作为曾经的京畿漕运重地,也是连接京津冀的重要节点,因此挖掘开发运河文化自然而然成为通州发展工作的重中之重。新时代背景下的通州段运河文脉正以一种新的形式得以延续并焕发出往日的生机。

2.物质文化遗产

通州地区的物质文化遗产是大运河国家文化公园的重要组成部分,也是通州文脉的物质载体,包括历史建筑、大运河水利工程及古树名木等。(图3)历史建筑是聚落建筑空间的延续,既包含程家大院和王芝祥故居等民居建筑,也包含学宫、祠堂、寺庙、会馆和衙署等公共建筑;大运河水利工程是通州漕运得以通畅的重要支撑,如运通桥、河门闸(广利闸)、张家湾码头遗址等;古树名木是通州聚落历史变迁的见证者,如皇木厂村和马村的古槐等。

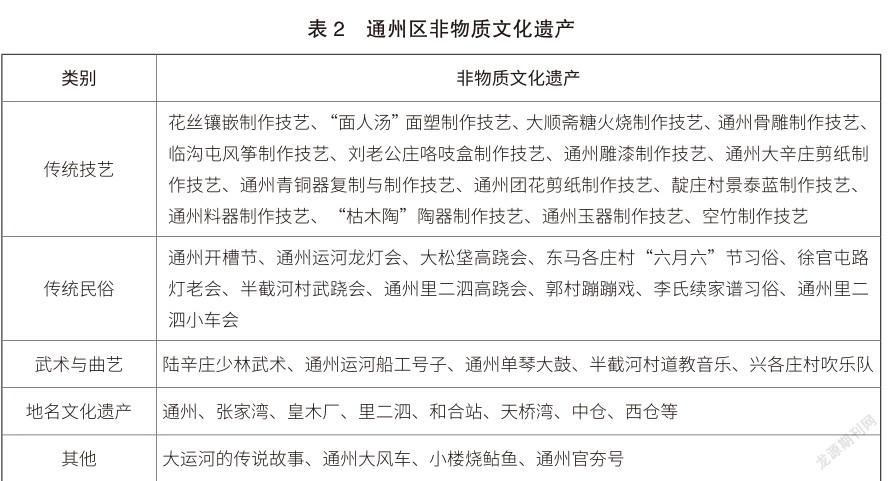

3.非物质文化遗产

通州地区的非物质文化遗产是通州人在聚居活动中所产生的民俗、技艺等聚落文化,也是通州文脉的文化载体。与大运河相关的通州开漕节、通州运河龙灯会、船工号子以及大运河的传说故事等非物质文化遗产,是直接反映通州段运河文化内涵的活态文化遗产。

此外,这里还有一些与大运河相关的附属遗产和衍生遗产,如与大运河紧密相关的皇木厂、张家湾、里二泗、和合站等大运河地名文化遗产,展现通州风土民情的里二泗小车会、郭村蹦蹦戏等传统民俗文化遗产,以及蕴含通州传统文化的花丝镶嵌制作技艺、通州骨雕制作技艺等传统技艺。[16]这些非物质文化遗产源于生活,也应回归生活,可以在聚落更新中融入当今的生活,成为大运河国家文化公园不可或缺的一部分。

4.运河聚落

通州段运河聚落是因大运河而生而繁荣的聚落,其形成和发展与大运河有着密切的联系,是体现漕运文化的重要空间载体。通州段运河聚落包括与大运河水文地貌相关的聚落,如张家湾、北杨洼等,与码头、堤坝等大运河水利工程相关的运河聚落,如土桥、马头、杨堤等,在运河沿线因开设店铺或建设仓厂而形成的聚落,如供给店、皇木厂等,以及在运河沿线建立浅铺以保证漕运通畅的聚落,如长陵营(长陵营浅)、和合站(和合驿浅)等。(图4)这些运河聚落的更新是大运河国家文化公园建设的重要一环。

(二)途径:遗产评估和多方参与的管理体系

1.通州段运河聚落遗产评估

通州段运河聚落更新,需建立在通州段运河聚落遗产资源评估的基础之上。一方面,结合通州历史文化脉络对通州段运河聚落内的物质及非物质文化遗产进行梳理和价值评估,从而了解通州段运河聚落遗产资源的保存现状及历史文化价值,进而更加有效地将其融入运河聚落的更新建设中;另一方面,对通州段运河聚落遗产进行要素识别及价值评估,包括受大运河影响而产生的空间形态、经济和文化等方面的变化,将大运河的历史与现状研究相结合,对该地区的运河聚落价值做出准确的评估,[17]为运河聚落空间肌理的留存及空间形态的更新提供依据。

2.多方参与的聚落管理体系建设

通州段运河聚落作为京杭大运河的历史文化遗存,同时也是当地居民居住的场所,其聚落更新涉及当地居民、设计者及决策者等多个群体,因此在更新过程中需充分尊重当地居民的生产生活方式,并结合聚落保护和发展需求,组织公众参与活动,使设计团队与当地居民之间形成良好的反馈机制,共同制定具体的聚落更新方案。在后续更新建设及管理中,通州段运河聚落可采用政府支持、地方协调、公众参与的综合管理体制,这样能够提升各方积极性和参与度,让各方主动高效地共同参与管理。(图4)

政府支持:从国家层面设立专门的大运河国家文化公园的聚落管理机构,统一管理,制定完善的法律体系,有更好的强制力才能平衡多方利益。国家给予相应的拨款,处理好公益性和生产性的矛盾,避免强烈的旅游趋利影响大运河国家文化公园的保护和发展。

地方协调:大运河国家文化公园是线性的文化遗产,跨多个地区,因此在地方协调时需要打破各地区行政边界,统筹好各地区、各部门、各层级之间的管理职责,使其协调发展。在结合通州地区的具体情况,充分了解与分析地方人口、游客数量、地形地貌和自然景观等各方面因素的基础上,制定适宜该地区的发展战略与行动计划,同时进行实施与监察评估,使通州段运河在区别于其他运河段的同时,又可以与其他运河段形成线性的延续。

公众参与:在土地权属性质上,通州段运河聚落一部分归国家所有,一部分归集體所有(村集体土地所有权大部分分包到户),因此需要协调相关机构、农民及其他居民共同参与到大运河国家文化公园聚落更新建设中。构建透明、公开、公众参与的大运河国家文化公园协调和交流管理平台,以便于通州段运河聚落更新建设和管理。

(三)策略:空间策略和功能策略相结合的聚落更新

1.以线串点的聚落更新

通州段运河作为线性文化遗产,对沿线运河聚落、物质及非物质文化遗产等具有一定的串联作用。此外,元明清时通州段运河西侧还有连接京津地区的驿道[18],驿道及大运河在空间上串联了沿线的潞河驿、和合驿、通州铺递等驿站。以线串点的聚落更新要从遗产廊道、文化线路、绿道等理念出发,建立以通州段运河为主脉的运河遗产廊道,加强遗产点与大运河在空间上的联系,以驿为点在运河大堤附近设置服务性驿站,串联起代表漕运文化、民族文化、宗教文化和捺钵文化等多元文化遗产的聚落点,构建绿色生态的生活方式,实现运河聚落与景观、文化、健康等多层面的串联。

2.以点带面的聚落更新

通州虽然存在不少文物古迹,但分布不均。大多数不可移动文物都分布于通州老城区附近,也有些不可移动的文物零星分布于周边村落。以点带面的聚落更新,可以将村落中的文物或历史建筑作为聚落更新的支点,并由此扩展到整个村落,实现对整个村落的有机更新。对于大多数聚落而言,可在原有的街道肌理上对建筑院落进行改造更新,使其既符合现代化的生活方式,又具有通州民居的风格特征,这亦是对传统运河文化和聚落的传承和更新;对于复原价值较高的聚落而言,如张家湾可结合聚落的历史文化价值,对文物及历史建筑周边的院落进行还原性建设,恢复漕运河道周边的特色村落,再现“万舟骈集”的景象。

3.从聚落单个建筑保护转向聚落保护体系构建

通州已对很多不可移动文物进行了相应的保护和恢复,对部分现存文物建筑周边已经拆除的建筑进行了复建,恢复文物建筑的历史空间环境,如张家湾城遗址、大成殿、通州清真寺、曹氏祠等单个建筑或建筑群。然而这样的保护举措仅仅是针对文物、历史建筑或建筑群等历史遗存进行的单一性保护,忽略了聚落作为由建筑、街道和环境等多要素构成的统一整体要素间的关联性,这样往往只会形成局部效果,而非整体效果。[19]通州段运河聚落更新应注重聚落整体保护和发展体系的构建,需结合运河水系、聚落特色和环境特征等进行整体保护和发展体系的构建,形成适合通州发展的运河聚落更新体系。

对于老城区这类范围较广、城镇化较快的城市聚落而言,可以在老城区聚落体系之下划分出不同的历史文化保护区和历史文化风貌区,对不同片区的空间格局、建筑风貌、建筑高度和色彩特征等进行管控,使文物保护和历史建筑更好地融入片区的保护和发展中,最大限度地凸显地域和片区特色。

4.从大刀阔斧的建设转向肌理留存[20]的建设

目前,通州的很多聚落都存在着大刀阔斧的建设情况,对很多原有聚落空间进行推翻重建,然而这样的建设活动却抹除了聚落传承的历史痕迹,割裂了聚落在物质空间上的延续性。故而,通州段运河聚落更新建设需注重具有历史价值的肌理留存。这里的肌理留存并非指对所有肌理的留存。由于社会结构的变化和人们生活方式的改变,原有的街道宽度和建筑形式可能已经无法满足人们对更多聚落功能的需求,故而此处的肌理留存是指对那些承载着历史文化印记的肌理进行保留,同时还要注重肌理与聚落整体空间布局的关系,并将其合理而巧妙地融入聚落规划和建设中。例如,古城村虽在更新时对聚落建筑进行了拆除,但对考古发掘的极具价值的西汉城池和街道肌理进行了恢复。

5.从空间的更新转向功能的活化

可以说,北运河通州段聚落见证了大运河的兴衰。聚落活态保护需要在使用中传承,聚落更新也并非对建筑、院落空间的保护性复原和重建,而应以聚落为空间载体对与大运河相关的物质和非物质文化遗产进行活态保护。通州与漕运相关的非物质文化遗产的活态保护需要与聚落空间功能的合理开发相结合,如设置通州开槽节及通州运河龙灯会的活动空间、民俗传统的演艺空间、传统技艺的制作空间等。反之,聚落空间功能的活化也将促进聚落更新,如通州清真寺、馬驹桥清真寺、张家湾清真寺等由于礼拜活动而不断被使用和传承,曹氏祠由于曹氏家族的祭祖活动而再现生机。

四、结语

在大运河国家文化公园建设背景下,作为大运河物质及非物质文化的重要空间载体,运河聚落的更新对大运河国家文化公园的建设具有重要的意义。运河聚落更新需在大运河历史文化资源的系统梳理之上,深入挖掘和提炼大运河国家文化公园的文化内涵,依托历史文化资源构建运河聚落物质及非物质文化遗产评估体系,了解遗产资源的保存现状及历史价值,建设以大运河国家文化公园为基础的多方参与的运河聚落更新管理体系,协调运河聚落更新中存在的问题,形成空间与功能并重的运河聚落更新策略。其中,空间策略主要是为了保护大运河国家文化公园的文化空间,功能策略主要是活化大运河国家文化公园的文化功能。

注释:

[1]王健,王明德,孙煜.大运河国家文化公园建设的理论与实践[J].江南大学学报(人文社会科学版),2019,18(05):42-52.

[2]刘晓峰,邓宇琦,孙静.大运河国家文化公园省域管理体制探略[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2021(03):45-49.

[3]田林.大运河国家文化公园景观的建构方法[J].雕塑,2021(02):48-49.

[4]张杰,曹叶晨.国家公园下屏宁古道沿线聚落的保护之道——以宁德市屏南县康里村为例[J].中国名城,2019(12):44—2014[M].北京:光明日报出版社,2015:39.

[6]闫庆武.地理学基础教程[M].徐州:中国矿业大学出版社,2017:235-236.

[7]雇祖禹.读史方与舆纪要1[M].北京:中华书局,2005:455.

[8]北京市通州区文化委员会,北京市通州区文学艺术界联合会.通州文物志[M].北京:文化艺术出版社,2006:358.

[9]陈喜波.漕运时代 北运河治理与变迁[M].北京:商务印书馆,2018:230-234.

[10]通州区地方志编纂委员会.通县志[M].北京:北京出版社,2003:597-601.

[11]《北京百科全书 通州卷》编辑委员会.北京百科全书 通州卷[M].北京:奥林匹克出版社,2001:127.

[12]孙连庆.京华通览 张家湾[M].北京出版社,2018:70-71.

[13]白寿彝,王毓铨.中国通史 15 第9卷 中古时代 明时期 上[M]. 上海人民出版社,2015:534-538.

[14]郭永刚,刘玉波.浅析清初圈地的原因及其危害[J].沧桑,2008(05):29+240.

[15]同[1],第42页。

[16]北京市通州区文化委员会编.北京城市副中心通州文化遗产精粹[M].北京联合出版公司,2018: 152-191.

[17]魏羽力,许昊.大运河聚落的遗产要素与价值评估——以扬州段为例[J].建筑与文化,2010(08):94-97.

[18]朱永杰,杜萌萌.元明清时期京津保之间主要交通线路的演变[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2019,17(04):31-37.

[19]许广通,何依,殷楠,孙亮.发生学视角下运河古村的空间解析及保护策略——以浙东运河段半浦古村为例[J].现代城市研究,2018(07):77-85.

[20]《现代汉语词典》中对“肌理”的定义为:“皮肤的纹理。”“肌理”一词常用在绘画及设计上,意为图形表面的质地特征,可以营造不同的视觉感受。此词后逐渐被引入建筑学中。聚落肌理指的是聚落中街道、建筑、河流以及开放空间等模式的组合,由建筑物间的体量、形式及聚集方式上的变化强度来衡量,其结构状态随着聚落的发展、更新而变化。文中的“肌理留存”,是指具有历史价值的聚落肌理的留存。