卡前列甲酯栓联合缩宫素对瘢痕子宫剖宫产患者产后出血的影响

2021-02-03修玥

修玥

在产科中,产后出血是较为常见的一种产后并发症,此并发症具有较高的致死率。产后24 h 出血量≥500 ml 即为产后出血。有相关研究结果显示[1],患者出现产后出血主要与患者凝血功能异常、软产道发生损伤、子宫收缩较为无力以及胎盘等一系列因素有密切的关系。临床预防产后出血的传统治疗方法为单纯使用缩宫素,此方法具有一定的临床治疗效果[2],但是由于不同患者之间存在较大的个体差异,从而导致难以达到理想的治疗效果。卡前列甲酯栓对于由于宫缩缓慢延迟所导致的产后出血具有一定的预防作用,治疗效果也较为理想,而缩宫素能够增强患者的子宫收缩力,因此,可以将卡前列甲酯栓与缩宫素联合用于瘢痕子宫剖宫产患者产后出血的预防以及治疗中,以期达到降低产后出血几率以及增强子宫收缩力的目的。基于此,本文将2019 年1 月~2020 年1 月在本院接受治疗的80 例瘢痕子宫剖宫产患者作为研究对象,分组分别使用单纯缩宫素治疗以及卡前列甲酯栓联合缩宫素治疗,研究分析卡前列甲酯栓联合缩宫素对患者产后出血的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2019年1月~2020年1月在本院接受治疗的80 例瘢痕子宫剖宫产患者作为研究对象,使用随机分配的方法将患者分为甲组以及乙组,每组40 例。甲组患者年龄23~36 岁,平均年龄(28.64±2.87)岁;孕周37~41 周,平均孕周(39.01±1.51)周;新生儿体重2.14~6.67 kg,平均新生儿体重(4.43±2.23)kg。乙组患者年龄24~38 岁,平均年龄(28.31±3.23)岁;孕周38~42 周,平均孕周(40.31±1.43)周;新生儿体重3.01~5.32 kg,平均新生儿体重(4.11±0.41)kg。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究获得医院伦理委员会审批。

1.2 方法

1.2.1 甲组 患者预防使用缩宫素。常规产前护理,选取连续硬膜外麻醉实施局部麻醉,根据常规剖宫产手术流程进行手术。将20 U 缩宫素注射液(安徽宏业药业有限公司,国药准字H34022979)与500 ml 乳酸钠林格注射液液相溶,当胎儿从患者子宫中娩出之后,马上静脉滴注配置好的药物。

1.2.2 乙组 患者预防使用卡前列甲酯栓(东北制药沈阳第一制药有限公司,国药准字H10800006,规格:1 mg/粒)联合缩宫素。剖宫产手术操作方式、产前护理方式以及术前麻醉方式与甲组一致。胎儿娩出后马上将20 U 缩宫素与500 ml 葡萄糖液相溶,然后进行静脉滴注;同时,将2 粒卡前列甲酯栓放入患者的阴道,在患者阴道前壁下大约1/3 的位置敷贴2 min。

1.3 观察指标 比较两组患者(术中、产后2 h、产后24 h)出血量以及第三产程时间、产后不良反应发生情况。使用称重法以及容积法对患者的出血量进行严格计算。实际出血量为患者阴道排出的积血量、胎儿娩出之后吸引器上的血量以及所使用纱布垫上的血量。在剖宫产手术结束之后,将上述物品收集起来,确保收集的及时性以及完整性,将所收集的物品密封于塑料袋中,然后对其进行严格的称重。产后不良反应具体包括腹泻、呕吐、腹部疼痛以及面色潮红。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

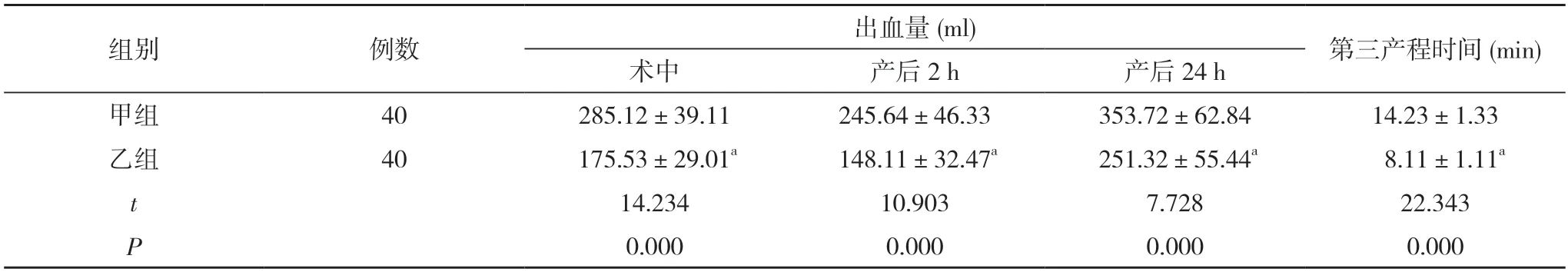

2.1 两组患者出血量以及第三产程时间比较 乙组患者术中、产后2 h、产后24 h 的出血量均少于甲组,且第三产程时间短于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者出血量以及第三产程时间比较()

表1 两组患者出血量以及第三产程时间比较()

注:与甲组比较,aP<0.05

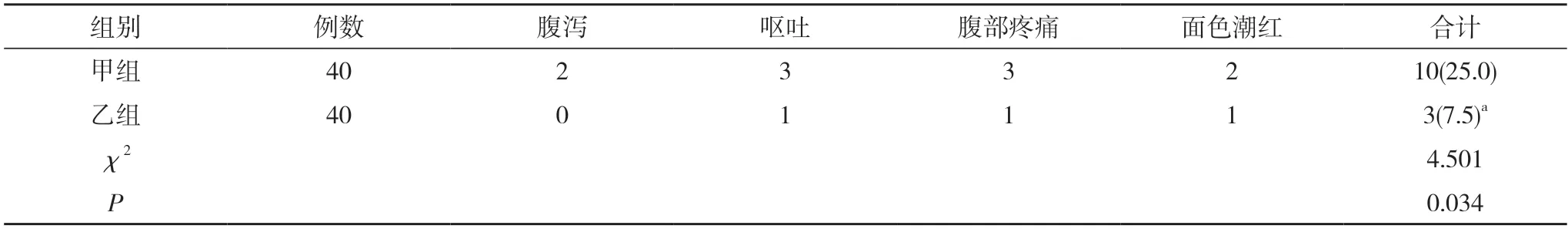

2.2 两组患者产后不良反应发生情况比较 乙组患者产后不良反应发生率低于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者产后不良反应发生情况比较[n,n(%)]

3 讨论

瘢痕子宫会延长患者的产程,同时导致患者子宫收缩无力,继而造成患者在术中以及术后发生子宫出血。产后出血通常会引发相关的并发症,并发症的临床症状主要表现为嗜睡、头部晕沉以及全身无力等,有时会出现休克症状[3],严重时会导致患者出现器官衰竭以及Sheehan 综合征等危重症状,对患者的身体健康以及生命安全造成严重的威胁。在患者的正常分娩过程中,随着胎儿从子宫娩出,胎盘也会自动脱离子宫壁同时从患者身体内排出,此时,由于分娩后患者的子宫腔内容积发生骤缩,从而在一定程度上增强肌纤维的收缩,继而对患者交织与肌纤维子宫内壁的血管造成一定的压迫,最终导致患者的子宫壁血窦发生开放[4],进而导致产后出血。但是通常情况下,出血量不会过多,因此不会对患者生命安全造成威胁。然而,瘢痕子宫患者则由于子宫的肌层受到了人为损伤,继而降低了肌纤维收缩力,从而使子宫在第三产程出现疲乏,进一步降低患者子宫的收缩能力,最终导致患者的产后出血几率显著提升。

临床中经常对瘢痕子宫患者使用一些有缩宫功能的药物,以此增强其宫缩能力。在正常的生育过程中,钙离子的载体为前列腺素[5],而缩宫素可以对钙离子发挥一定的促进作用,使钙离子往细胞内流动。产后出血预防以及治疗的传统方法为肌内注射或静脉滴注缩宫素。缩宫素能够使患者的子宫收缩力得到一定程度的增强,但是此药物也存在一些缺点,如:药效持续时间较短,一般仅为20 min。卡前列甲酯栓是一种作用在患者子宫平滑肌中的子宫兴奋剂,具有较高的安全性以及可靠性,不会对患者的呼吸系统、神经系统以及心血管系统造成不良影响[6-8]。此药物具有极强的特异性,使其在患者平滑肌受体中作用,能够使患者的子宫收缩力大大增强,且具有较长的药效持续时间,能够对垂体后叶缩宫素的释放发挥一定的促进作用。因此,卡前列甲酯栓应用在瘢痕子宫患者的产后出血预防及治疗中,能够使患者的子宫收缩力在一定程度上增强,具有一定的安全性、长效性以及快速性,临床应用价值较高[9]。

在本次研究中,乙组患者术中出血量、产后2 h出血量、产后24 h 出血量均少于甲组,且第三产程时间短于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。乙组患者产后不良反应发生率低于甲组,差异有统计学意义(P<0.05)。说明卡前列甲酯栓联合缩宫素对瘢痕子宫剖宫产患者的产后出血预防效果极佳。

综上所述,卡前列甲酯栓联合缩宫素用于瘢痕子宫剖宫产患者中,能够有效预防产后出血,同时大大降低不良反应的发生几率,值得推广。