宋代尚意书风下书法“肥瘦”审美观念探析

——以苏轼为中心

2021-01-28李传君朱银娣

⊙ 李传君 朱银娣

肥、瘦二字虽然多用来喻人,但它在中国古代文艺批评中也是经常出现的,并成为书法品评的重要用语。在魏晋“二王”帖学的影响下,历代书家多尚劲健,骨肉匀称便成为他们的理想与追求。至宋代,在尚意书风的熏染下,书法的肥瘦取向被该时期的尚意书家赋予了新的审美内涵,且出现了偏好肥厚之美的苏轼,并由此遭来他人的“墨猪”之讥。关于书法用笔的肥瘦问题,它具体经历了一个怎样的审美发展过程?以苏轼为代表的尚意书家又对其进行了怎样的全新解读?苏东坡“尚肥”以及“墨猪”之讥的背后隐含着怎样的审美渊源?这一系列的问题都需要系统、深入地做一探讨。

一、书法“肥瘦”概念及其审美传承

《说文解字·肉部》称:“肥,多肉也。”“瘦,臞也。”《孝经》云:“毁瘠羸瘦。”很快,肥瘦概念被巧妙地借用到书法领域。东汉赵壹以“筋骨”论人,云:“凡人各殊气血,异筋骨。”[1]同时期书家蔡邕又将“肌肤”作为书法品评的重要术语:“藏头护尾,力在字中;下笔用力,肌肤之丽。”[2]真正普遍性地将肥瘦作为书法品评用语,则发生在艺术高度自觉的魏晋时期,并对之后的艺术评论产生了深远影响。

(一)魏晋玄学思想影响下的“清劲”之美

至魏晋,受玄学思想的影响,人物品藻风气盛行,书法的审美评价也受其影响,以至于出现了“以人喻书”的品评风尚。刘劭在《人物志》中强调人之筋骨的重要性:“勇怯之势在于筋,强弱之植在于骨。”[3]此种风气进而延伸到艺术领域,“神”“气”“骨”“肉”等比喻人体的词汇被全面、形象地应用到该时期的书法批评中来,以肥瘦论书的审美形式也便应运而生。南朝羊欣直接用肥瘦概念来评论前人书法:“二子(锺繇、胡昭)俱学德昇,而胡书肥,锺书瘦。”[4]并称卫觊书法“草体微瘦,而笔迹精熟”[5]。

肥瘦概念在魏晋南北朝时期被广泛运用,这其中蕴含着极为丰富、深远的文化内涵:该时期战火不断、礼乐崩坏,动荡的社会时局使人感叹生命的无常,老庄玄学崇尚竞事清谈,很快便成为文人乐以忘忧的精神寄托。他们“从那种君临一切的神权下解放出来,从首先对道统、秩序的关注转为对生命或自身存在的关注”[6],魏晋风骨由此而生。清劲俊逸、萧散洒脱也正是该时期书家的审美理想。卫夫人云:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪,多力丰筋者圣,无力无筋者病,一一从其消息而用之。”[7]南朝萧衍谈道:“蔡邕书骨气洞达,爽爽如有神力。”[8]书圣王羲之也称:“藏骨抱筋,含文包质。”[9]对书法筋骨、笔力的重视与强调,也正反映了魏晋书家崇尚劲健的审美追求。

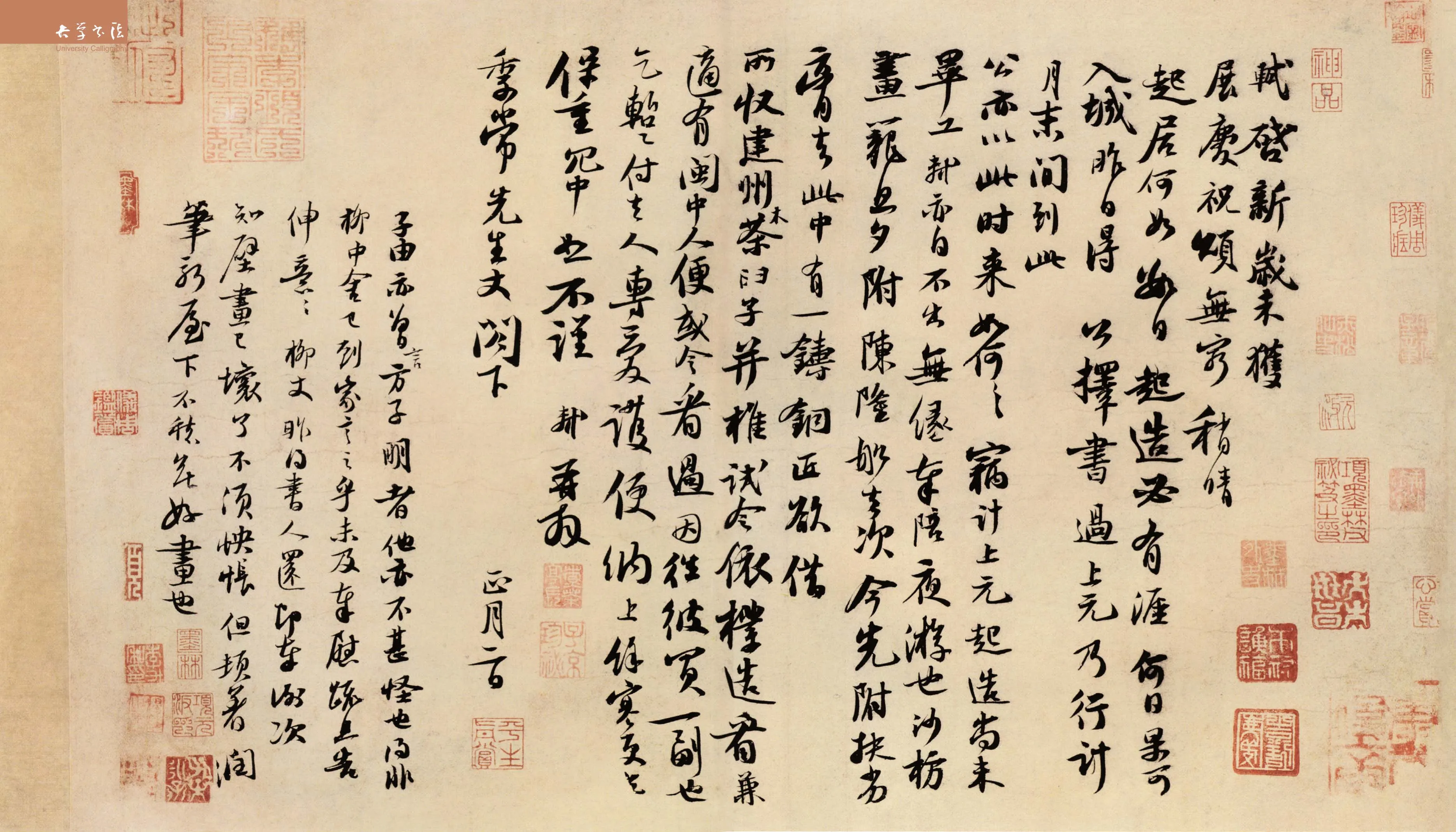

苏轼 行书新岁展庆帖 选自文物出版社《中国美术全集·宋1》

(二)“书贵瘦硬”的审美追求

发展至隋唐,书家在审美理想上承袭魏晋,书法的肥瘦审美取向如康有为所言:“欧、虞、褚、薛、王、陆,并辔轨叠,皆尚爽健。”[10]而且“在中国古代,书法是与统治者关系最密切的艺术形式”[11],唐太宗以帝王这一特殊的政治身份,不仅确立了王羲之尽善尽美的书圣地位,同时也为书坛钦定了书宗魏晋、风骨为尚的审美基调:“今吾临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生耳。”[12]又云:“太缓者滞而无筋,太急者病而无骨。”[13]上行下效,以虞世南、欧阳询、褚遂良为代表的初唐书家不仅风格清劲,而且在论书中也多次强调筋骨的重要性。诸如虞世南“竖管直锋则干枯而露骨”[14],欧阳询“筋骨精神,随其大小”[15],重骨、尚瘦理念便是该时期的理论主调。明代陈继儒也被欧阳询《九成宫醴泉铭》的清爽之气而深深折服,称:“如深山至人,瘦硬清寒,而神气充腴,能令王公屈膝,非他刻所可方驾也。”[16]初唐尚瘦的审美基调,可见一斑。

至杜甫时代,因唐玄宗好尚隶书且主肥厚,进而严重影响了整个时代的书法取向。康有为论述道:“开元御宇,天下平乐,明皇(书)极丰肥,故李北海、颜平原、苏灵芝辈,并趋时主之好,皆宗肥厚。”[17]肥书无休止地盛行,很快便迎来杜甫“书贵瘦硬方通神”的理论高呼,正如北宋魏泰所云:“老杜云‘书贵瘦硬方通神’,虽其言为篆字而发,亦似有激于当时。”[18]此外,对于“书以风神骨气者居上,妍美功用者居下”为审美基调的张怀瓘也发出“肥钝之弊,于斯为甚”[19]的无限感慨。此后,伴随着理论的批判以及士大夫逃禅思想的兴起,书坛的肥钝之风有了很大改观,最终是专尚劲健的柳公权、锺绍京等人敲响了唐代书法的晚钟。

二、“尚意书风”下的肥、瘦取向及其审美内涵

(一)“趋时贵书”时期的“肥书”风气

宋四家苏、黄、米、蔡可以说是整个宋朝书坛的核心人物,尤其苏轼,他不仅在书学、文学等方面取得了极高的成就,同时也是尚意书风的重要开启者。但在宋四家之前,宋初书坛为掌握文柄的权要所主导,士人因投其所好,以致于肥钝书风盛行一时。正如米芾所云:“至李宗谔主文既久,士子始皆学其书,肥扁朴拙,是时誊录以投其好,取用科第,自此惟趋时贵书矣。”[20]除李氏之外,该时期的陈尧佐同样好尚肥书,并借助自己宰相的政治地位几乎垄断了当时很多公开场所的牌匾,影响力堪比李宗谔。史书中载:

陈文惠善八分,点画肥重,自是一体,世谓之“堆墨书”,尤宜施之题榜。镇郑州日,府宴,伶人戏以一幅大纸,浓墨涂之,当中以粉笔点四点。问之:“何字也? ”曰:“堆墨书田字。”文惠大哂。[21]

李、陈二人作为宋初的重臣,他们对书法的喜肥厌瘦直接左右了广大士子的审美选择,于是肥钝之弊日益凸显。而以苏轼、黄庭坚、米芾等人为代表的尚意书风的兴起,便预示着这一风气的终结,书法的肥瘦审美也迎来了一个崭新的时代。

(二)“短长肥瘦各有态”,尚意理念下的多元化审美

北宋中期,文人受到极高的礼遇,士大夫“逃禅”之风盛行,外在的政治、文化环境直接推动了尚意书风的兴起。相比于唐代,尚意书家特别注重作品中“意”的表达。直抒胸臆、融入学养、学古新意便是他们内在的理想与追求,这一时期的书法肥瘦审美亦趋于自由化与多元化。

苏轼作为尚意书风的领军人物,他对书法的审美认知无疑是最能代表时代潮流的:“吾虽不善书,晓书莫如我。苟能通其意,常谓不学可。貌妍容有颦,璧美何妨椭?”[22]他反对杜甫“书贵瘦硬方通神”这种单一式、教条化的审美理念,并开门见山地指出:“杜陵评书贵瘦硬,此论未公吾不凭。短长肥瘠各有态,玉环飞燕谁敢憎。”[23]值得注意的是,魏晋以来,“肥易质拙”“肥易无骨”似乎已成为很多书家的审美定式。如卫夫人曾云:“多肉微骨者谓之墨猪。”唐太宗称:“今吾临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生耳。”[24]欧阳询同样指出:“复不可肥,肥即质浊。”[25]总之,肥书多受他人批评,苏轼也不例外。赵孟认为苏东坡的书法如“黑熊当道,森然可怖”[26]。明代谢肇淛《五杂俎》中称:“苏公字如堆泥,其重处不能自举。”[27]项穆对苏东坡书法也多有微词:“苏似肥艳美婢,抬作夫人,举止邪陋而大足,当令掩口。”[28]由此来看,苏书遭到的批判皆因一“肥”字所致。但他关于“筋骨”的一段阐述,却是对外界批评的最有力回击:“筋骨之说出于柳,世人但以怒张为筋骨,不知不怒张,自有筋骨焉。”[29]在苏轼看来,书之骨力的表现并不是线条外在的剑拔弩张,蕴含其中的内力更能表现书法的精神气质。深解书理的黄庭坚也为他进行了辩护:

东坡书随大小真行皆有妩媚可喜处,今俗子喜讥评东坡,彼盖用翰林侍书之绳墨尺度,是岂知法之意哉。余谓东坡书学问文章之气,郁郁芋芋,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及尔。[30]

东坡简札,字形温润,无一点俗气,胸中有书数千卷,则书不病韵。[31]

苏轼凭借着独特的审美意识及深厚的学养成功打破了“肥易生俗”的美学规律,并给书法赋予了“意”的生命特质,将自己的文学修养以及人生情怀充分地融入书写中来,进而为作品营造了一股浓郁的书卷气息。清代吴德旋更是明确指出:“东坡笔力雄放,逸气横霄,故肥而不俗。”[32]

除苏轼之外,宋徽宗赵佶也是一位极具个人风格的代表书家,其自创的“瘦金体”瘦劲挺拔,艺术风格极其明显,因此,宋徽宗本人也成为书法史上“书尚瘦劲”的代表人物。细品其《真书千字文》,瘦硬劲挺,“天骨遒美,逸趣霭然”,又“如屈铁断金”,可谓前无古人、后无来者。明代陶宗仪对其也是推崇备至:“笔法追劲,意度天成,非可以陈迹求也。”[33]从宏观角度来看,宋徽宗现象的出现与宋代尚意书学理念的熏染同样是密不可分的。

(三)儒家“中和”思想影响下的肥瘦审美

五代十国的战乱纷争使得社会动荡不安,士人渴望恢复纲常名教,于是以程颐、程颢及朱熹为代表的新儒学体系——“理学”便应运而生,并占据了宋朝的思想主流。该时期的书学自然受到这一思想的影响,尤其儒家不偏不倚的“中庸”思想,更是深刻影响着书法的品评理念,“中和”的审美思想也便成为他们肥瘦抉择的另外一条重要标准。史书中载:“东坡尝与山谷论书。东坡曰:‘鲁直近字虽清劲,而笔势有时太瘦,几如树梢挂蛇。’山谷曰:‘公之字固不敢轻议,然间觉褊浅,亦甚似石压蛤蟆。’二公大笑,以为深中其病。”[34]这是一则极为经典的书坛佳话,在这里苏对黄的评判标准不再是“短长肥瘦各有态”,而是直击黄氏痛处——“笔势太瘦”,黄氏也回之以“石压蟆”。此外,黄庭坚对于书法肥瘦的取向问题也多次发表过“择其中间”的审美见解:

寺僧怀素草工瘦,而长史(张旭)草工肥,瘦硬易作,而肥劲难得也。[35]

肥字要有骨,瘦字须要有肉。古人学书,学其二处,今人学书,肥瘦皆病,又常偏得其人丑恶处,如今人作颜体,乃其可慨然者。[36]

黄氏指出“瘦硬易作,而肥劲难得”,联系前文的“肥易生俗”,方知黄山谷此语着实不虚。苏轼以学养书,并做到了肥而不俗,但历史上像他这样的文豪与天才又有几位呢!对于一般书家来讲,过肥或过瘦都是很难驾驭的。因此,尽管尚意书风给宋代书坛带来了一股清新自由的创作风气,但“肥字要有骨,瘦字须要有肉”仍是该时期重要的审美标准。欧阳修也对肥书盛行的现象提出了批评:“世之人有喜作肥字者,正如厚皮馒头,食之未必不佳,而视其为状,已可知其俗物。”[37]米芾在保持尚意理念的同时,对传统儒家的中和审美同样不敢懈怠:“字要骨格,肉须裹筋,筋须藏肉,帖乃秀润生布置。稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥。”综上所述,北宋书家虽然在尚意书风的影响下审美意趣趋于自由,但儒家思想的浸染也为该时期的审美设置了一个度,北宋士人便在“度”与“意”中将书法的意蕴之美推到了历史的高峰。

三、苏轼“尚肥”理念及其“墨猪”之讥辨析

苏书丰腴的艺术风格,一方面奠定了他在书法史上的独特地位,另一方面却又遭到他人的“墨猪”之讥。在此,很有必要将此问题进行探讨,从而深入挖掘同时发生在苏轼身上的“以肥为美”与“墨猪”这两种审美批评的内在联系及本质的不同。

(一)双钩廓填——“墨猪”之讥源于对苏轼墨迹的误读

关于苏轼的“墨猪”之讥,明代董其昌首先从法帖流传的角度着手,不仅为苏东坡做了强有力的辩护,同时也为我们认识苏轼书法、认识传统碑帖打开了一个新的视角:

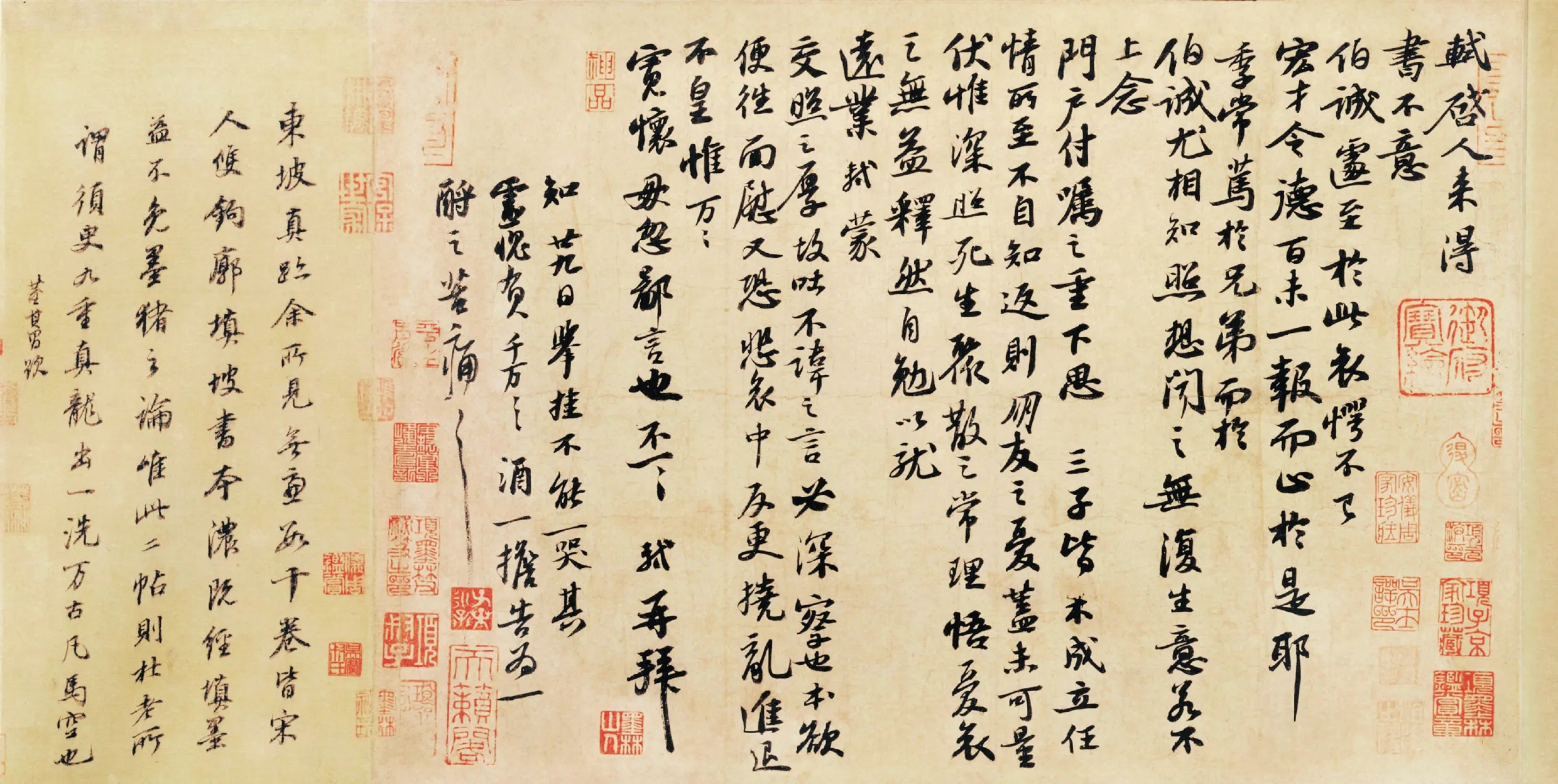

东坡真迹,余所见无虑数十卷,皆宋人双钩廓填。坡书本浓,既经填墨,盖不免墨猪之论,唯此二帖(新岁、人来)则杜老所谓“须臾九重真龙出,一洗万古凡马空”也。[38]

在古代,根本没有像今天这般发达的印刷术,经典法帖的流传除了刻帖印刷之外,双钩廓填便是一种重要的复制手段。具体来讲就是将字双钩之后,再填以浓墨,古人称之为“向拓”。南宋姜夔论述道:“双钩之法,须得墨晕不出字外,或廓填其内,或朱其背,正肥瘦之本体。”[39]双钩作为古人一种重要的复制与学书手段,非常考验填钩者的水平,各家的水平也是参差不齐。董其昌由此入手,并指出苏轼丰腴的书法线条与宋人的双钩填墨是密不可分的。此外,清代康有为将此概念诠释得更为充分,他明确指出传统碑刻、法帖经过他人的辗转翻刻,已经严重破坏了原貌:

宋帖辗转摹勒,不可究诘。汉帝、秦臣之迹,并由虚造。锺、王、郗、谢,岂能如今所存北朝诸碑皆是书丹原石哉?[40]

夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨不可复睹,即唐人钩本已等凤毛矣,故今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋明人重钩屡翻之本,名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论。譬如子孙曾玄虽出自某人,而体貌则别。[41]

近代沙孟海同样深谙此道:“锺、王、郗,谢诸帖,锺帖辗转传摹,多少有些问题。”[42]因此,从苏轼现象联系到整个宋之后的书法史,碑帖的辗转传摹确实令很多人误读了经典,进而产生片面的书法认识与观点。

事实上,关于“墨猪”的定义,历代书家是这样阐述的。前文也谈到,晋代卫夫人认为:“多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。”唐代张怀瓘“以马论书”,将该问题表述得更为详尽:“夫马筋多肉少为上,肉多筋少为下。书亦如之……若筋骨不任其脂肉,在马为驽骀,在人为肉疾,在书为墨猪。”[43]清代黄图珌称:“勿使肉多骨少,致失肥瘦相兼之法,所谓墨猪,又何取焉?”[44]将以上诸家的观点概括起来讲,骨少肉多便是墨猪。针对他人的不同意见甚至讥讽,苏轼一方面倡导“短长肥瘦各有度”这一多元化的审美,另一方面强调自家书法的“如绵裹铁”,给对方一强有力的回击。如赵孟《题东坡书醉翁亭记》中所云:

或者议坡公书太肥,而公却自云:“短长肥瘦各有度,玉环飞燕谁敢憎?”又云:“余书如绵裹铁。”余观此帖,潇洒纵横,虽肥而无墨猪之状,外柔内刚,真所谓“绵裹铁”也。[45]

(二)古肥今瘦——“尚肥”源于苏轼对古意的追求

从传统审美来讲,书家往往将“肥”和“古”联系在一起,即所谓“古肥今瘦”。南朝梁武帝萧衍云:

元常(锺繇)谓之古肥,子敬谓之今瘦。今古既殊,肥瘦颇反,如自省览,有异众说。张芝、锺繇,巧趣精细,殆同机神。肥瘦古今,岂易致意。真迹虽少,可得而推。逸少至学锺书势巧形密,及其独运,意疏字缓……又子敬之不迨逸少,犹逸少之不迨元常。学子敬者如画虎也,学元常者如画龙也。[46]

梁武帝这段话充满了浓郁的“崇古”思想,并认为书法线条的肥瘦直接影响作品格调的“古”与“今”,而且“古”胜于“今”,肥厚的书法线条更容易表现“古意”。这也正是王献之不如王羲之,王羲之又不如锺繇的重要缘由。唐代孙过庭也有类似言论:“彼之四贤(锺繇、张芝、王羲之、王献之),古今特绝,而今不逮古,古质而今妍。”[47]从审美内涵来看,“古质今妍”与“古肥今瘦”如出一辙,孙过庭对“质”的推崇也正是对“古肥”的肯定。因此,“肥书”以其厚重、古朴的特质,更接近“崇古”书家的审美理想。

苏东坡虽然多次强调不践古人、自出新意的书学观点,但是在对传统的学习与审美追求上,他却有着极强的“崇古”情结,他的学书历程便证明了这一切。黄庭坚云:“东坡道人少日学《兰亭》,故其书姿媚似徐季海,……中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合处不减李北海。”[48]如何将“古意”充分、完美地表露在笔端,除了取法传统、以学养书之外,肥厚、古朴的书法线条便成为他的一个重要突破口。明代解缙称:“其(苏轼)书师颜鲁公,规模淳厚,筋骨隐映,古意浑成,中藏至巧,如周鼎秦钟,使人可爱,固可以破愚起濡于千百载之下。”[49]颜真卿书法的雄强之气使得苏书古意浑成、中藏至巧。明代王世贞通过对苏轼《洞庭春色赋》《中山松醪赋》的评述,不仅赞誉苏书的厚重古雅,同时对他人的“墨猪”之讥提出了不同意见:“此不惟以古雅胜,且姿态百出,而结构谨密,无一笔失操纵,当是眉山最上乘。观者毋以墨猪迹之可也。”综上所述,苏轼“尚肥”的书法理念很重要的一个原因便是对“古意”的追求。

(三)以书达意——“喜肥尚瘦”源于苏轼对意趣的孜孜以求

“意趣”是苏轼书法创作的终极追求,在书法作品中写出新意、融入学养,便是其意趣的宗旨所在。他虽然多以丰腴、厚重的书法面目示人,但他在审美理想上并非一味地追求肥厚,而是根据对“意”的营造,肥瘦兼施。黄庭坚称:“东坡道人少日学《兰亭》,故其书姿媚似徐季海,至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲似柳诚悬;中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合处不减李北海。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书自当推为第一。”[50]师法传统以及个人意趣的抒发,左右了苏轼书法的肥瘦取向。

“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也”[51]是苏东坡尚意理念的核心,此处的新意也便是一种基于传统而又不同于传统的创新。用笔的肥瘦无疑为苏轼新意的表达创造了重要的媒介。谈及苏轼书法,肥厚、朴拙似乎是大家相同的印象,这也正是他有别于历史上其他书家的重要亮点。不袭古人、自出新意的创作理念并不代表他将法度完全置之脑后,而是将其与意进行完美的结合,寄法于意、融意于法。他的这种审美理念也正如他赞许吴道子那般“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。总之,苏轼对书法肥瘦关系的巧妙处理,以及对于“度”的合理把握,使得他的书法虽肥但不庸俗。

结语

苏轼 行书人来得书帖 故宫博物院藏

魏晋以降,伴随着书法审美的不断自觉化与多元化,书法的肥瘦取向也越来越受到书家的关注,我们可以从中清晰窥见某位书家、某个时代,乃至整个书法史的审美轨迹与风格走向。至宋代,尚意书风的兴起不仅造就了这段格外灿烂的书法史,同时也让该时期书家生成了多元化的审美理念。苏轼作为北宋乃至整个中国书法史的重要人物,一方面,他的书学理念充满了创新,其丰腴的帖学风貌可谓前无古人,另一方面,其学书轨迹又显现了“尚古”,其对传统的消化、吸收并巧妙地加以挥运,是很多书家难以比拟的。

宋代以后,书法的肥瘦取向在各个时期书学理念及书法现象的影响下,开始了喜肥尚瘦的颠簸式审美之路。南宋书法步入了历史的低谷,书家缺乏足够的创新精神,回归晋唐的典雅、中正便是该时期书学者的审美准则。正如姜夔所云:“用笔不欲太肥,肥则形浊,又不欲太瘦,瘦则形枯。”[52]南宋之后,元人在书宗魏晋的复古理念的影响下,仍然崇尚清劲之美,关于书法的肥瘦审美也并没有太多新思想涌现;至明代,书法在形制尺幅上不断加大,书写形制的变化带来了用笔上的巨大变迁。书法线条的肥瘦作为人的视觉感官因素也被该时期书家引用到这场书写革新当中来。张瑞图、倪元璐、傅山等人作为书家代表,他们除了借助字势、字法等因素之外,还将线条的肥瘦作为营造作品空间的重要因子。例如书家王铎多用涨墨,粗细、疏密一任自然,充分发挥了笔墨的肥瘦作用。发展至清代,阮元、包世臣、康有为等人倡导的碑学占据了书坛主流,于是,书家书法用笔肥腯的事实与北碑的厚重、古拙、粗放是密不可分的。康有为等人多次盛赞北碑的肥厚、雄强之美,肥厚成了清后期书家的审美理想与风格取向。到了民国,伴随着碑帖结合思想的兴起,书法的审美也从清人的尚厚喜肥中跳转出来,肥瘦兼得又成为该时期书法的审美追求。

注释:

[1]赵壹.非草书[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:2.

[2]蔡邕.九势[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:6.

[3]鹿群.人物志译注[M].上海:三联书店,2014:17.

[4]羊欣.采古来能书人名[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:46.

[5]羊欣.采古来能书人名[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:46.

[6]姜寿田.中国书法批评史[M].杭州:中国美术学院出版社,1997:39.

[7]卫夫人.笔阵图[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:22.

[8]萧衍.古今书人优劣评[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:81.

[9]王羲之.用笔赋[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:37.

[10]康有为.广艺舟双楫[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:776.

[11]吕文明.走向神坛:《兰亭序》对王羲之“书圣”地位的造就[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2019(5):111.

[12]唐太宗.论书[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:120.

[13]唐太宗.论书[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:121.

[14]虞世南.笔髓论[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:111.

[15]欧阳询.八诀[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:98—99.

[16]文渊阁四库全书:第270册[M].北京:商务印书馆,2005:368.

[17]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,1979:776.

[18]毛万宝,黄君.中国古代书论类编[M].合肥:安徽教育出版社,2009:488.

[19]张怀瓘.书议[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:231.

[20]米芾.书史[G]//卢辅圣.中国书画全书:第1册.上海:上海书画出版社,1993:975.

[21]钱泳,等.笔记小说大观:第6册[M].扬州:江苏广陵古籍刻印社,1984:56.

[22]苏轼.东坡全集[G]//文津阁四库全书:第276册.北京:商务印书馆,2005:290.

[23]查慎行.苏诗补注[G]//文津阁四库全书:第270册.北京:商务印书馆,2005:290.

[24]唐太宗.论书[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:120.

[25]欧阳询.传授诀[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:105.

[26]曹士东.苏轼书法研究[M].合肥:合肥工业大学出版社,2015:74.

[27]水赉佑.米芾书法史料集[M].上海:上海书画出版社,2009:314.

[28]项穆.书法雅言[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:533.

[29]米芾.海岳名言[G]//卢辅圣.中国书画全书:第1册.上海:上海书画出版社,1993:976.

[30]黄庭坚.山谷集[G]//文津阁四库全书:第372册.北京:商务印书馆,2005:264.

[31]黄庭坚.山谷集[G]//文津阁四库全书:第372册.北京:商务印书馆,2005:263.

[32]吴德旋.初月楼论书随笔[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:593.

[33]周世闻.赵佶书法经典鉴赏[M].成都:四川美术出版社,2016:60.

[34]水赉佑.苏轼书法史料集:下[M].上海:上海书画出版社,2017:1082.

[35]黄庭坚.山谷集[G]//文津阁四库全书:第372册.北京:商务印书馆,2005:261.

[36]黄庭坚.论书[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:355.

[37]李之亮.欧阳修集编年笺注[M].成都:巴蜀书社,2007:159.

[38]苏轼.苏轼书法全集[M].北京:中国画报出版社,2002:12.

[39]姜夔.续书谱[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:390.

[40]康有为.广艺舟双楫[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:632.

[41]康有为.广艺舟双楫[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:755.

[42]沙孟海.沙孟海全集:书学卷[M].杭州:西泠印社出版社,2010:81.

[43]张怀瓘.评书药石论[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:299.

[44]黄图珌.看山阁闲笔[M].上海:上海古籍出版社,2013:53.

[46]萧衍.观锺繇书法十二意[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:78.

[47]孙过庭.书谱[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:124.

[48]曾枣庄.宋代序跋全编:六[M].济南:齐鲁书社,2015:3533.

[49]余让尧.江西古文精华丛书:序跋卷[M].南昌:江西人民出版社,2001:192.

[50]曾枣庄.宋代序跋全编:六[M].济南:齐鲁书社,2015:3533.

[51]苏轼.论书[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:1314—315.

[52]姜夔.续书谱[G]//华东师范大学古籍整理研究室,上海书画出版社.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:386.