容庚先生的学术成就

2021-01-28马国权

⊙ 马国权

容庚先生一生于学术研究致力甚广,当然,最主要的贡献是在金文和铜器学方面,但在甲骨学、文字学、书画篆刻、丛帖学、文学等方面,皆各有可贵的建树。

(一)金文和铜器学

容先生从中学毕业,到逝世前的近70年中,一直都从事金文和青铜器的研究,先后撰集《金文编》《金文续编》两部字典,编著《商周彝器通考》《殷周青铜器通论》(与张维持合著)两部综合性研究青铜器的专著,还编纂了金文录、铜器图录等八种,并撰写了十余篇论文。从“纂录其文,考释其义,参证于经史”,到铜器的形制、定名、时代、辨伪等各个方面,都无不兼到,贡献至大。

《金文编》是先生的成名之作,这是一部内容丰富、体例谨严的商周金文字典。先生早年读吴大澂《说文古籀补》,觉得该书有订正《说文》、重视通假等优点,但字为对临,位置不无改变,内容亦失之驳杂,为适应专门化的要求,改为专纂金文。在摹写上力求精确,考释上博采众说,择善而从。给《说文》订补匡正了若干字,如“中”“得”“悊”“非”等传写之讹,“余”“为”“卑”“有”“卫”“鹿”“悤”“凡”等解说之不当;《说文》分为两字的,如“孚—”“佋—邵”“卿—”“佃—甸”“它—也”亦为标出;凡在音方面可通假的,如“祜”假为“簠”、“”假为“揚”等,皆予指明,使能既识形体,复明孳乳假借,方便铭文的解读。排列悉按《说文》,字头上方标注篆体,并附顺序号码,俾便引用。字头下的第一字,亦标注楷体,其下按年代先后,排列异体,并标明见于何器物。郭沫若在日本读到1925年该书的初版,曾致函先生,谓“《金文编》用力之勤,究学之审,成果之卓荦,实深钦佩”。后经1939年、1959年、1985年整整经历60年3次不断的改进,特别是1949年之后两次大量增补出土的材料,共引用器目3902器,正编字头2420号,重文19357个,附录1352文,重文1132个。而最后一次,因先生年事已高,由张振林、马国权参与摹补工作。

《金文续编》(1935年)是《金文编》的姊妹篇,收录的是秦汉两代铜器上的文字,计收秦器86件,汉器749件。正编字头951号,重文6064个,附录34字,重文14,仍以《说文》为序。所收字如为假借,皆予说明,如假“是”为“氏”、假“羊”为“祥”、假“央”为“殃”等。“饮”字汉器多简化为“从欠从水”作“㳄”,纠正《说文》“从今水”之说(《说文》㳄,为涎之初字),这对了解汉代文字使用情况,特别是由篆嬗变为隶的迅急变化,很有帮助。

容先生另一部重要著作是《商周彝器通考》,这是铜器研究史上的集大成之作。自宋以来,有关铜器著录之书不少,但多数着眼于铜器个体的研究,其所著书,或录图像与铭文,或仅释文字,或间加考证,皆无以观其会通。先生于1927年曾撰《殷周礼乐器考略》一文,已着意于此,但嫌简略,其后以8年之力,30余万字,作此详尽赅备的综合性专著。全书分为上下两厚册。上册为文字部分,前有于省吾序,接着分为上下两编:上编为通论,主要论述青铜器的基本问题,计分源起、发现、类别、时代、铭文、花纹、铸法、价值、去锈、拓墨、仿造、辨伪、销毁、收藏、著录等15章;下编为分论,按铜器的用途,分为食器、酒器、水杂器、乐器4大类,每器皆记其形制、花纹、铭文、著录等。文内附插图300余幅,以便参考。下册为图版,凡千余幅,材料宏富,征引翔实。此书1941年由北京哈佛燕京学社出版,虽距今已逾50余年,然仍为研究青铜器的重要参考书。

20世纪50年代中,容先生曾为中山大学部分中文、历史系教师举办青铜器专题讲座。时全国各地基本建设大规模开展,急需考古人才及有关书籍为助。听课者之一的张维持先生,在容先生指导下以《商周彝器通考》为基础,并参考新出有关青铜器的论著,改编成旨在普及的《殷周青铜器通论》(1958年),计凡10章,19万字,文内插图逾百,论述简明扼要,颇便普及。全书引用的器物只有《商周彝器通考》的三分之一,但在分类上似比《商周彝器通考》更趋缜密。此书由科学出版社以“考古学专刊丙种第二号”出版。

容先生先后编有金文集一种和铜器图录七种。金文集名《秦汉金文录》(1931年),凡五册,为秦汉金文拓片的汇编。过去向乏此类专书,先生经两年南北奔走,向十数金石学者商借拓片,并加鉴别排比,始底于成。计收秦器86件,汉器749件,不独资料完备,而编纂著录之法,亦独树一帜。1931年由中研院史语所出版,《金文续编》之能编成,资料全出于此。铜器图录有以下几种:一、《宝蕴楼彝器图录》二册(1929年)。先生于1927年获聘为北平古物陈列所铜器鉴定委员,应邀参与沈阳、热河两行宫铜器的审定工作。沈阳的一批共798件,乾隆时虽编入《西清续鉴乙编》,但真伪杂陈,先生从中选出92器,各记其形制、大小、轻重、色泽,附以照片考释,以器藏故宫宝蕴楼,因以《宝蕴楼彝器图录》名之。二、《武英殿彝器图录》二册(1934年)。热河行宫藏器凡851件,清代未经编录,先生从中选出百器编成是书,当中不乏瑰奇伟丽之品,如《颂壶》《鱼匜盘》《乘舆金缶》等。以当时器藏武英殿,故名。先生在序中云:“前代著书,重文字而忽视花纹,欲考图饰者恒有无所取材之叹,故摹拓花纹与文字并列,为著录者开其端。”三、《西清彝器拾遗》一册(1940年)。颐和园建成,曾移内府藏器于此。1933年因受日寇威胁,古物南迁,颐和园藏器因之亦选取南移。但选取仓促,不无遗珠。先生在余器中选出20器,编成是编。时北京已沦陷,恐日寇觊觎,故讳言所出,题以今名。上述一至三种,均故宫藏品。四、《颂斋吉金图录》一册(1933年)。五、《颂斋吉金续录》二册(1938年)。两书所载,都是容先生自藏之物,前者收39器,多未经前人著录;续录134器,半数得于庐江刘氏。自来收藏古铜器的,多属富贵显达之辈,先生为什么要节衣缩食去购藏铜器呢?他在自序中说:“商周彝器非寒士所敢望,然环顾宇内,干戈扰攘,所出日多,政府莫能禁,有博物馆出而购求者乎?无有也。此种种者,不流海外,将安所归?抱残守缺,亦余之责也。嗣是厂肆时有游踪,力所能购,间取一二,金有不足,或舍旧而谋新,即《昜儿鼎》亦不复能久存,若‘留信宿计无所出而还之’,与德父夫妇同惋怅者,比比也。”他收藏的这批铜器,及后来所得的《栾书缶》,中华人民共和国成立后均已全部献诸国家了。六、《善斋彝器图录》三册(1936年)。庐江刘体智,号善斋,为民国后收藏铜器最多的一人,曾有《善斋吉金录》28册行世。但器物用绘图之法,读者无法得见庐山真面。容先生为精选175器,照片文字兼重,并加考释成此。上述六种图录,皆先生以亲见器物编纂而成。七、《海外吉金图录》三册(1935年)。我国铜器文物,流失海外极多,此书乃据日人编集的《泉屋清赏》《陈氏旧藏十钟》《泉屋清赏续编》《白鹤帖》《周汉遗宝》等7书所载,加以选录,并纠正原书误说,拓片不佳者易以旧拓,并加考释而成,以供国人研究。其良苦用心,可见一斑。

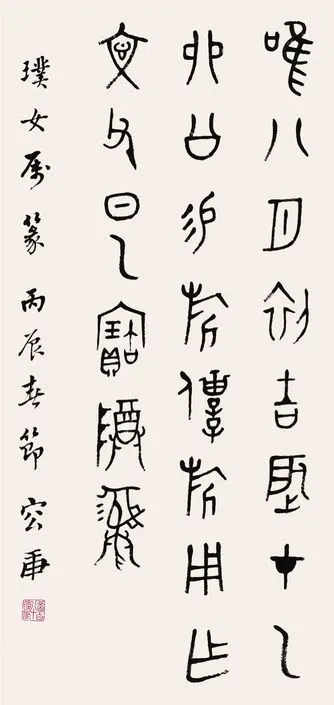

容庚 题羊己爵拓

在十多篇的论文中,属于专题探讨的,有《汉代服御器考略》(1928年)、《周金文中所见代名词释例》(1929年)、《青铜器的起源和发展》(1962年)、《宋代吉金书籍述评》(1963、1964年)、《清代吉金书籍述评》(1962年)、《鸟书考》(1934年)、《鸟书考补正》(1935年)、《鸟书三考》(1938年)、《鸟书考》(增订)(1964年);有关器铭考释的,有《毛公鼎集释》(1932年)、《颂壶考释》(1932年)、《晋侯平戎盘辨伪》(1937年)、《秦公钟簋之年代》(1937年)、《弭叔簋及訇簋考释的商榷》(1960年);而属于工具书性质的,还有《宋代金文著录表》,原为王国维先生所编,容先生据以重加编订、补充,方便读者。《西清金文真伪存佚表》乃先生参与古物陈列的铜器鉴定工作中,取实物与《西清古鉴》《宁寿鉴古》《西清续鉴甲编》《西清续鉴乙编》所载,细加审定,得1176器,分“真、疑、伪”三类表以别之。其见于各家著录,知为同器,予以注明,其时代、定名不确者,皆为厘正。

(二)甲骨学

容先生早年致力于金文研究的同时,对甲骨文亦尝加考索,在燕京大学便曾以“甲骨文”开设课程。他在这方面撰有论文两篇:《甲骨文发现及其考释》(1923年)是在读研究生时写的,概述发现之后,将各家的考释分“小学”“历史”两项,小学方面分:象形文字、会意文字、斠正说文、斠正经文、参证金文、参证古籀等项做介绍;历史方面则分列都邑、帝王、制度、卜法为说。《甲骨文概况》(1947年)分发现、作家、著作三者论述。作家举12人;而著作分文字类、考释类、杂著类、字书类、目录类,引书凡55种,皆有详尽介绍,对学者认识此门学问的研究很有启发作用。

专著为《殷契卜辞》三册(1933年),与学生瞿润缗合作。燕京大学曾购藏甲骨1200片,先生汰除伪物之后,选取874片编成此书,分图版、释文两部分,末附文编以便检索。此书的第20片,知殷先公先王的次序,与王国维所论相合;31片知卫人读“己亥”为“三豕”之由;由596片知卜法先灼龟而后刻辞,且卜辞不加于兆上;由229及230片,知有以甲骨文练习契刻之用者。

(三)文字学

容先生在东莞中学任教时,曾开文字学课,以后在燕京大学、岭南大学、中山大学,也都开设过文字学课,所编《中国文字学形篇》《中国文字学义篇》合成一册,约8万字,由燕京大学印行。《中国文字学形篇》主要论述文字学之意义、沿革、关系、研究方法,尤重字体特点与演变等;《中国文字学义篇》主要介绍“六书”之造字、训诂、文字改革,条理明晰,颇便入门。十余年前,台湾仍有两家翻版本,其中一家更盗用书店编译所名义出版,但幸出先生手书,识者一见即可了然。

与文字学有关的论著还有数种:《秦始皇刻石考》(1935年)是一篇系统研究秦始皇巡视各地所刻《峄山刻石》《泰山刻石》《琅邪台刻石》《芝罘刻石》《东观刻石》《碣石刻石》《会稽刻石》的专著。《史记》仅录其中的六篇,缺《峄山刻石》,而石传于今的只有《琅邪台刻石》一种,《泰山刻石》仅残存数字,《芝罘刻石》《会稽刻石》又出仿写,《东观刻石》不传,各刻石并多翻刻之本。先生经多时搜集研究,写成是篇,计分五章:一、刻石之源起;二、刻石之形状及存佚;三、刻辞之校释;四、拓本之流传;五、结论。末附各刻石著录表及图版18幅。此专著对考察秦代文字、用韵情况,颇有参考价值。《古石刻零拾》(1934年)是辑录《诅楚文》《泰山刻石》《汉袁安碑》《汉袁敞碑》《魏苏君神道》《素下残石》《晋左棻墓志》等七种金石拓本,并各撰文字与史事考释的论著,钩稽甚广,凡二万余言。《论〈说文〉谊例代顾颉刚先生答柳翼谋先生》专探讨说文谊例之有否;而《尚书中“台”字新解》则以金文辞中“台”字之用法,以推定《尚书》的含义。容先生虽然是一位古文字学者,但不反对简体字,而且积极倡导,1935年曾在燕大开设“简笔字”一科,取《平民字典》所收的4445字,加以简化,经与学生逐字讨论后,然后写定印行为《简体字典》。20年后,其中好些字被采纳于简化汉字之中。

(四)书画篆刻之学

先生少时曾学篆刻与国画,嗣又专注于古文字,中岁以后,复致力书画学之研究,均曾成专著多种。

容先生最早发表的著作,一是《雕虫小言》(1919年),这属篆刻学的论文,凡43段,9500余言。强调治印必先习篆,熟悉金石碑版,多取借鉴,并列举参考书籍和足资取法的名家,以供研索。另一书是《东莞印人传》(1921年),与弟容肇祖同辑。搜集明以来东莞已故印人19人,人各一传,并以原作印蜕附后。这比清人周亮工《印人传》、汪启淑《续印人传》之有传无印的体例好多了。

容庚 临旂鼎铭

先生在1936年曾编《颂斋书画录》和《伏庐书画录》。前者是先生自藏书画的一部分,凡16家;后者为伏庐陈汉第所藏明清大家的书画27种。两书皆合谱录、传记、收藏(包括作品质地、尺寸、风格特征、题识)三者于一书,为编纂书画图录与著录书籍,开一范例。《颂斋书画小记》(1950年)是继上述两书画录后的同一类著作,因未附图录,故以“小记”名之,包括所见、收藏。此文所载只是很少的部分,20世纪50年代后,收藏多了,所记皆为个人所藏,于近世作者史事,尤留心搜集,竭力增补,全稿凡百余万言,30余册。

书画著录的考订,是一件需具识力而缜密的研究工作。容先生从1942年开始,即就沈凡逊为美国人福开森编纂的《历代著录画目》进行补订,先成《历代著录画目补编》。原书虽云引书130种,其中不少实出转录,细核仅97种,先生为之补至150种,并将版本较差者易以佳本,用了多年的精力将《著录画目》进行大量的正伪和删繁工作,到1965年写成定本,取名《历代名画著录目》,所录画家2000余人、画目凡5万多条。美术史家要研究历代某一画家的作品,或某一张画的真伪,翻阅此书,极有助益。先生在这项长达20多年的著述工作中,曾单独抽出元代画家倪瓒的资料写成《倪瓒画之著录及其伪作》(1948年),后改名《倪瓒画真伪存佚考》,将“倪画”分三等:较可信据者为正录,得162幅;信疑参半者为别录,61幅,附3幅;伪作68幅,附1幅。以画系年,详记著录、质地、尺寸、题跋。其真,其疑,其伪,俱提供了可考的根据。

先生还写过一些评论画论、画谱的文章。《颂斋读书记》(1941年)一文评述画论六种,计有明莫是龙《画说》、清龚贤《画法册》、袁树《皇清画汇》和《国朝画征后录》、陶梁《红豆树馆书画记》,近人于安澜《画论丛刊》。先生曾得董其昌自书《闲窗论画》册及跋语,推知《画说》或出莫是龙抄本,遂误为莫氏所作。于龚、袁、陶等之书,并有详妥评说,而对《画论丛刊》选录之缺、版本之失、校勘之疏,评述尤详。《记竹谱十四种》(1947年),以所见自元李衎、柯九思至清人所作竹谱,每种皆记其版本、作者、内容优劣及异文校勘等,俾读者知所选择。另有研究古代画像刻石的《汉武梁祠画像录》(1936年)及古代流行书体之一的《飞白考》(1949年)等。

(五)帖学

帖学研究在容先生晚年学术生涯中,占有相当的比重,开拓了自宋以来丛帖的综合而深入的探考,并取得空前的创获。

先生在20世纪30年代初得到清人沈复粲的《鸣野山房帖目》抄本,此稿收录丛帖78种,喜其草创,讹误虽多,辄以所见为之改订增补,遂成校补一卷。先生于1941年底移居上斜街东莞会馆,与琉璃厂密迩,时往帖铺观览,5年间得编丛帖目159种。50年代初先生北游,见丛帖以贱价抛售处理,便购百余种以归。其后多次北行,并有所得,共计220余种,可谓公私收藏之冠。另外先生还从北京、上海、杭州等地图书馆、博物馆获见自藏所未备者,加以补录,合共310余种,前代所刻丛帖已荟萃于此。计分历代、断代、个人、杂项、附录五大类。每帖除录其子目、序跋外,多附摹刻者小传,及各家评鉴,而备引张伯英的《法帖提要》之说不鲜,时亦补以己见,以“按”字别之。网罗宏富,编次井然,录目明晰而妥备。1964年写成定稿,凡20卷,前后历时33年。先生认为,著录帖目有四方面的难处。第一是丛帖的难得。前人有帖目数种,如程文荣的《南村帖考》、惠兆壬的《集帖目》及前述的《鸣野山房帖目》,所录皆不逾80种,可见得丛帖著录之不易。第二是子目之难编。前人定法帖的帖名,多取帖前的数字,或长或短,各有侧重,颇难适从。第三是一帖往往一分为二,或二合为一,加之错简,分合难于确定,如王羲之的350多帖就是例子。第四是真伪的难辨。《阁帖》中有好些帖,真伪聚讼了几百年,至今仍有若干问题疑莫能决。因此,如果没有千载一时的机遇、购备丰赡的资料,特别是若稍欠湛深的学养、实事求是的科学态度和坚韧不拔的治学精神,要编纂成像《丛帖目》这样逾百万字的帖学空前巨著,是不可想象的事。

容先生对丛帖中的重要帖刻,亦曾作过专门的探讨,如所著《淳化秘阁法帖考》(1952年)和《澄清堂帖考》(1961年)便是例子。《阁帖》是传世最早的一部丛帖,刻于淳化三年(992),取材于内府所藏历代墨迹,自古代帝王至唐人之书,羲献父子占其大半。因编次者王著学识不足,采择不精,标题多误,且编次杂乱,为后世所诟病,米芾、黄伯思、王澍等并有刊误、考订之作。先生据有正书局《阁帖》影印本,与潘氏、顾氏、肃府三本,详加校勘,并参考诸评说,写成是篇,计分法帖之兴起、阁帖之摹泐、各帖之真伪、各帖之谬误、阁帖之翻刻五章,并附“帖名同异表”“标题次序同异表”,以考据之法,对《阁帖》的有关问题进行彻底的论析,全文5万余字。至《澄清堂帖》,宋人论帖之书皆未提及。明人邢侗得其残本,刻王羲之38帖于《来禽馆法帖》。董其昌得《澄清堂帖》卷五,选羲之41帖于《戏鸿堂法书》,并跋云:“澄清堂宋人以为贺监手摹,南唐李氏所刻。余见五卷,皆大王书,出《淳化帖》之上,亦加贺八清真,下视王著,此间可容数等,真法帖之祖也。”清人翁方纲、近人张伯英对董氏刻于南唐之说颇有驳正,张伯英更据缺画为避南宋讳,定为宋刻。先生获观该帖宋拓的卷十一及部分翻刻本,于是博综前人论说,益以个人心得,考定此帖为南宋嘉定间人所刻。全帖可能为十二卷,于卷一、卷二、卷三、卷四、卷五、卷十一的内容,并为一一列出。书帖由羲、献父子以迄苏轼等人,骨气清劲,然亦有单弱之处。明人已不能详的《澄清堂帖》,至是已得其大概了。

为提供同好参考,先生曾编印两本名帖的集子。一本是《二王墨影》(1936年)。自宋以后,王羲之、王献之墨迹已极罕见。乾隆时,清高宗乾隆得羲之《快雪时晴帖》、献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,即以“三希”名其堂。此集辑故宫旧藏《快雪时晴帖》《游目帖》《何如帖》《奉橘帖》《修载帖》五帖,并益以日本所藏唐开元、天宝间所摹羲之《丧乱帖》《二谢帖》《得示帖》《哀祸帖》《孔侍中帖》五帖,及张伯英所藏《此事帖》,合羲之11帖,王献之《中秋帖》,附以王珣《伯远帖》,共13帖,宇内所藏,庶几俱备。先生为撰《叙录》9500言,详述“二王”及王珣史事、书艺和各帖的有关情况。另一本是《兰亭集刻第一集十刻》(1939年)。王羲之的《兰亭序》,遒媚劲健,因唐太宗的推重,欧阳询、虞世南、褚遂良等大书法家,都以临拓相尚,有“天下第一行书”之称。宋代以来,刻本极多,宋人薛绍彭所藏已达二百种,降至清代,对《兰亭序》的考证,已成专门之学。先生1938年得明人宋濂等旧藏《兰亭序》82种,加之友好见贻,拟选若干刻汇为《兰亭集刻》,一集十刻,分集印行。第一集计收《古定武本》《神龙本》《唐绿绫本》《修城本》《旧梅花本》《唐硬黄本》《甲秀堂本》《虞临本》《褚临本》《领字从山本》,皆各具其胜,并附宋濂、马治、冯敏昌等诸家题跋,均以珂罗版精印。先生撰序述其本末,此书对《兰亭序》爱好者很有参考价值。

(原载《燕京学报》1996年新2期,有删节)