上海公交枢纽场站用地标准评估及修订建议

2021-01-21何洪波XUJiaHEHongbo

许 佳 何洪波 XU Jia, HE Hongbo

0 引言

城市公交枢纽场站主要包括公交首末站、枢纽站及公交停车场、保养场。公交首末站、枢纽站与公交线网密切相关,直接影响公交线网布局和公交运营组织;公交停车场、保养场与公交车辆密切相关,主要为营运车辆提供停放地和保养维修地。因此,公交枢纽场站建设是城市交通基础设施的重要组成部分[1],在城市发展过程中必须予以保障,其规划建设水平应与城市公共交通发展模式、规模及要求相适应。

2008年上海在国内率先研究并发布公交枢纽场站规划建设标准[2-3]。近年来随着轨道交通的快速发展,城市空间格局和交通方式均已发生显著变化,设施规划面临新的挑战。

(1)城市总体规划提出建设用地负增长、减量化及功能适度混合的要求,公交枢纽场站现状用地规模、布局和建设适应性有待评估。

(2)城市总体规划提出新的城市空间布局和城镇体系,原标准对于区域差别化的表达已不合时宜。

(3)国家及地方连续多年出台新能源公交发展政策,2020年上海中心城地面公交将100%使用新能源车辆,同时中运量公交、“最后一公里”公交需求增加,非标准车型、非传统能源车辆对枢纽场站规划建设提出更高要求。

为了应对以上挑战,满足公交转型和实际运营需求,有必要客观评估既有用地标准,结合最新理念和技术提出用地使用要求和用地指标建议,为后续建设管理提供指导。

1 既有标准评估

1.1 既有标准综述

2008年上海在国内率先制定了两项技术标准,分别是《公共汽车和电车首末站、枢纽站建设标准》(DG/TJ08-2057-2009)和《上海市公交停车、保养场设计与建设标准》(Q/GJ003-2008)。2011年住建部颁布行业标准《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》(CJJT 15-2011),但是采用的标准车型和测算方式与上海实际情况不同。同期,北京[4]、深圳[5]等地相继出台地方标准,其中北京枢纽场站功能与上海不同,整体用地规模偏大;深圳标准中关于绿化、建筑限界等要求与上海不同,多层车库的用地规模又偏于紧张。

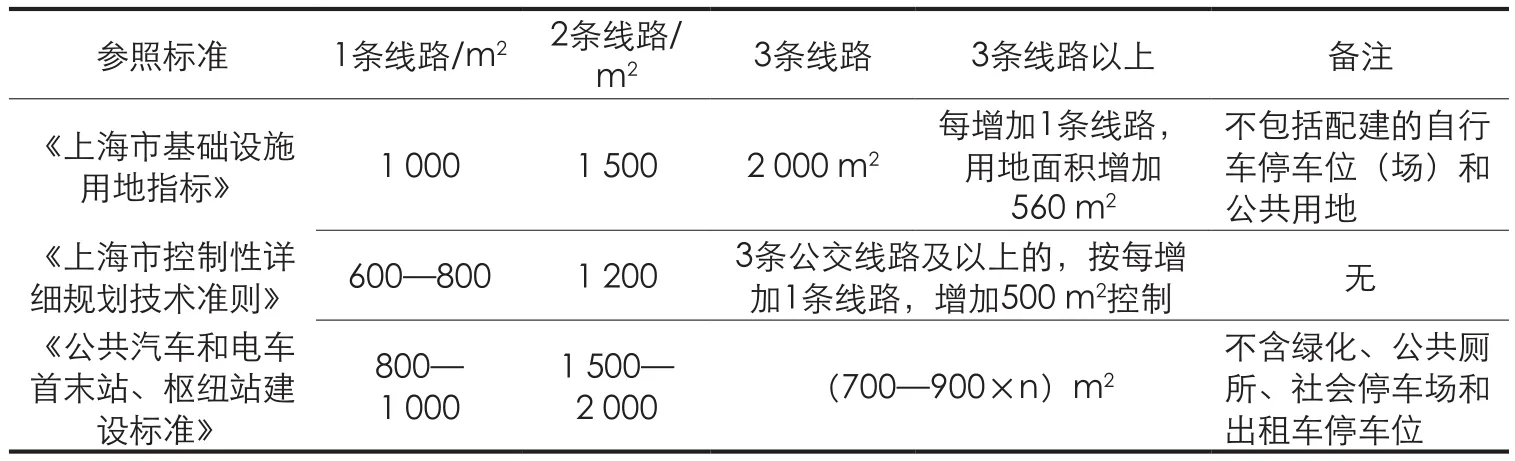

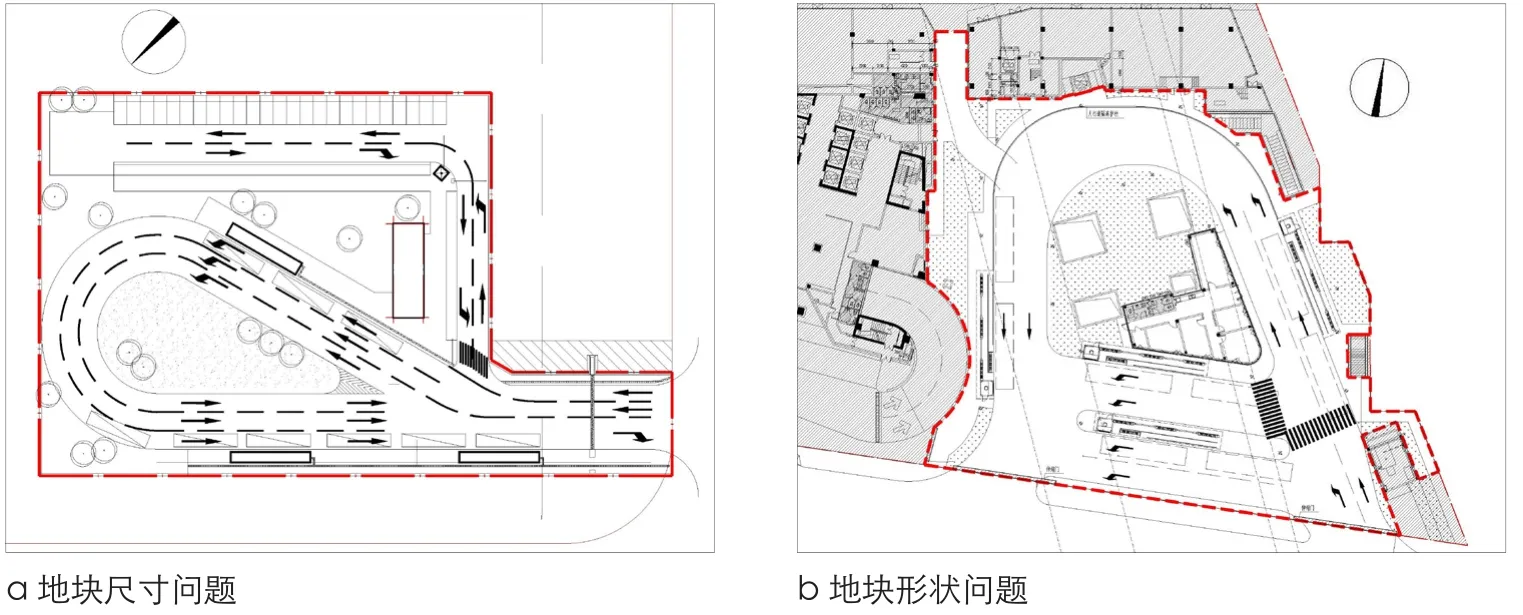

在规划管理中,各地均有单独用地标准。以上海为例,主要依据《上海市基础设施用地指标》(2007)和《上海市控制性详细规划技术准则》(2016年修订版)进行用地控制[6]。但是由于标准车型和绿地率计算的差异,规划标准小于行业标准,用地标准的不一致对设施规划建设影响重大(见表1-表2)。

1.2 现状用地规模

随着城市空间的不断拓展和轨道交通网络的延伸,上海地面公交客流已呈下降趋势,但是为了提供较高的网络覆盖率和服务水平,全市公交基础设施规模仍保持稳定。上海市公交客流调查显示[7],2018年全市公交枢纽和首末站数量达到1 490余座;公交停车场、站和保养场达到150余处。

1.2.1 公交首末站、公交枢纽站

外环以内约有75%的公交首末站、公交枢纽站拥有独立用地(含临时用地、结合建设等形式),其余站点处于占路、占绿等非独立用地状态;外环以外区域拥有独立用地的首末站、枢纽站比例低于50%。拥有独立用地的首末站、枢纽站中,相同线路规模的站点用地面积基本落在行业标准范围内,说明行业标准能够较好地满足日常使用需求。但是从极端数据来看,由于周边交通用地紧缺,部分枢纽站集中了过多线路,实际线均用地仅200 m²,运营组织困难(见表3)。

表1 公交首末站、枢纽站用地标准比较Tab.1 Comparison of land use standards for bus terminals

表2 公交停车场、保养场用地标准比较Tab.2 Comparison of land use standards for bus depots

表3 现状不同规模公交首末、枢纽站用地情况Tab.3 Current land use for bus terminals of different scales

表4 现状不同区域公交首末、枢纽站用地情况Tab.4 Current land use for bus terminals in different areas

从区域差异分析,在拥有独立用地的首末站、枢纽站中,内环内、外环沿线、新城核心区均出现了用地紧张态势(见表4),原有区域划分方式已不合时宜。

1.2.2 停车场、保养场

据调查显示,外环内公交停车场、保养场用地保障度较高,并且有近50%的停保场采用立体建设形式,集约利用程度较高,立体车库单车用地面积为90—150 m²;其余场站采用平面建设形式,个别单车用地面积超过250 m²;外环外公交停车场、保养场建设相对滞后,现状夜间停车分散在枢纽站、首末站及临时空地上。

1.3 现状运行问题

通过以上对比,全市公交枢纽场站的用地保障并不理想,已有用地且正常运行的枢纽场站规模与既有交通行业用地标准较为接近,但是在功能选址和建设条件上仍有以下不足,须在标准修订中予以完善。

(1)用地选址方面:规划滞后,分布不均

部分区域交通专项规划编制滞后于城市规划,导致公共交通基础设施的规划预留不足。中心城仍有部分首末站无独立用地;郊区枢纽站多是原有汽车站改造而成,集中了大量线路,与实际公交客流需求并不匹配。

公交停车场、保养场方面,呈现“北多南少”格局,公交停保场集中在中外环间,中心城西南片及各远郊区均存在服务空白;内环内及外环外约有85%线路进场空驶距离超过5 km经济范围。

(2)建设条件方面:用地条件受限,外围配套缺乏

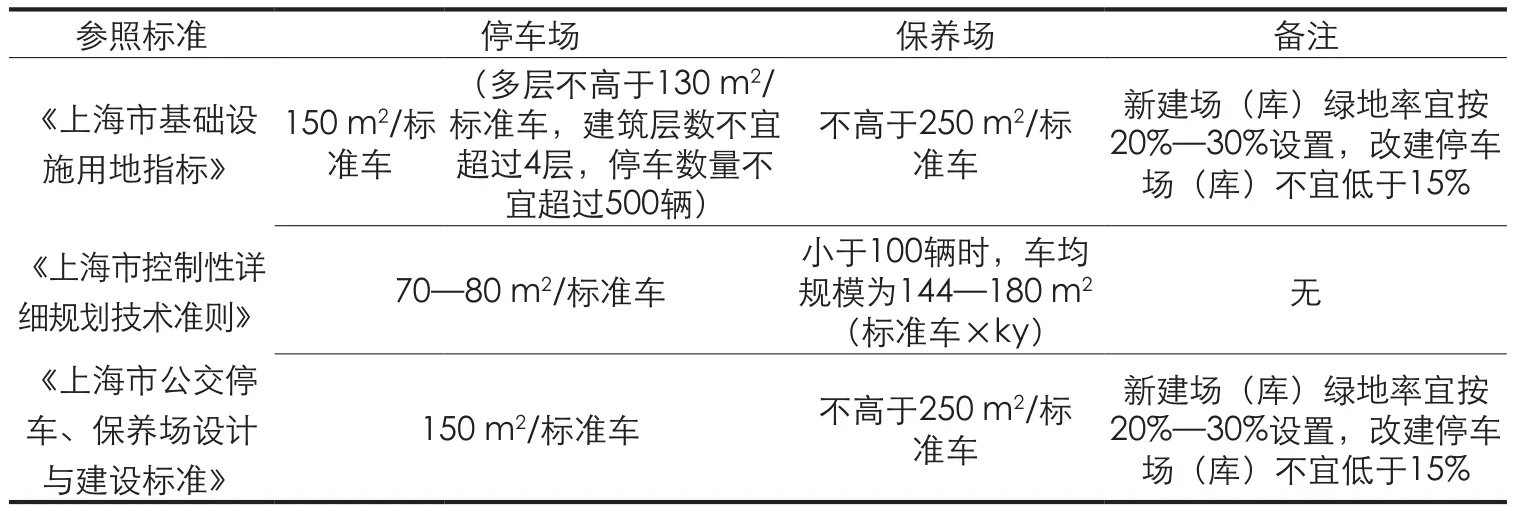

部分枢纽场站的规划用地条件并不理想。例如,受到地块尺寸限制(见图1a),枢纽出入口必须合并设置,不利于日常运营;地块边线坑洼不规整(见图1b),且整体形状过于方正,为保证公交车辆的转弯半径,地块利用率不高。

部分枢纽场站的周边条件不理想,如衔接道路等级过高、周边道路建设时序滞后、结合建设的建筑标高不一致、紧邻居住区学校等,导致基本功能出现障碍。

图1 公交枢纽场站平面布局问题示例Fig. 1 Examples of bus terminal layout

(3)运营管理方面:服务功能不全,运行效率低

由于周边区域用地紧张,部分公交枢纽站兼做始发和停车使用,实际乘客换乘面积不足;部分首末站缺少调度用房和生活配套设施(如职工休息室、厕所等),站点内部引导标识缺失。部分公交停保场夜间处于满负荷状态,通道内停满车辆,存在较大安全隐患。

(4)其他方面:新车型、新技术的使用

新车型:上海现有车型包括中运量18 m公交车辆、常规12 m公交车辆以及7 m“最后一公里”车辆等,如何在用地规划阶段兼容多种车型是一个难题。

新能源设施:上海现有节能环保型公交车8 000辆以上,包括纯电动、油电混合、插电式混合、双源无轨等多种类型。新能源枢纽场站新改建涉及内部空间布置优化和用电设施用地增加。

信息化管理:上海中心城已基本完成公交集群调度中心建设,郊区正陆续建设区级集群调度中心,可集中整合分散的调度站房,适当减少单点调度用房面积,提高运营效率。

2 标准研究基本原则

2.1 符合城市总体集约节约用地要求

城市总体规划“鼓励和引导各项城市建设节约集约利用土地,加大存量建设用地挖潜力度”。在此背景下全市公交枢纽场站的用地总量不可能无限制增长。但是为了应对城市空间结构和公共交通需求的持续变化,提高存量用地使用效率、鼓励新增用地综合开发、立体建设将成为主导方向。

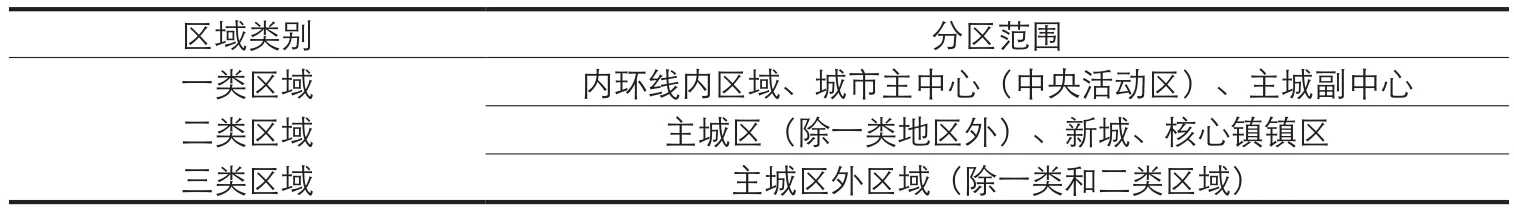

2.2 体现区域差别化建设要求

城市总体规划提出了新的城市空间布局,原标准的区域差别要求已不合时宜。同时,随着城镇化建设不同主题的推进、城市轨道交通网络在不同区域的拓展,地面公交基础设施供应的区域化差异仍然存在,对公交枢纽场站规划建设提出区域差别化和分类使用要求,仍然是标准研究的重点。

2.3 满足公共交通发展需求

公交枢纽场站最终要服务于城市公共交通系统运行,应在既有标准评估的基础上,进一步提高建设标准、完善功能配置、优化设施布局,满足新能源、新车型、智能化管理等技术升级要求,保证一定时期内公交枢纽场站既定功能的实现,同时鼓励综合枢纽、综合车场等建设形式,提高运营服务效率,满足便捷出行要求。

3 用地标准研究

公交枢纽场站用地规模是城市用地规划调控的结果,但是公交枢纽场站用地本身却是各项交通服务功能组合或叠加的结果。因此,用地标准的研究绝不能脱离使用功能而单列指标。

3.1 用地使用要求

3.1.1 功能分类更具实效、更加灵活

既有行业标准和多个地标关于枢纽场站的功能定位存在明显差异:上海地标中首末站、枢纽站几乎同等对待,两者区分是按服务的公交线路条数来确定的。而《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》[8]中不仅区分首末站、枢纽站,还将首末站分成首站、末站,并提出不同的技术规定和要求。《城市公共交通工程术语标准》 《北京市城市建设节约用地标准》[9]提出“公共交通综合枢纽”,其功能主要为停车和线路始发,计算单位为所辖车辆数,用地规模较大。从上述国家和地方标准来看,首末站、枢纽站的界定存在两方面差异:(1)首末站、枢纽站计算单位不同,应考虑是以线路计还是以车辆数计;(2)枢纽站功能不同,应考虑是满足停蓄车需求还是乘客换乘需求。

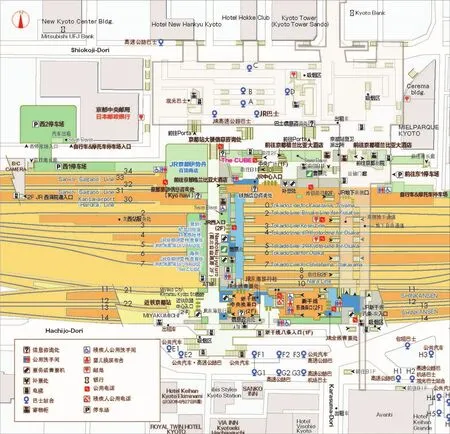

通过国内外案例研究发现,公交枢纽场站的功能设定与后期运营组织有直接关系。例如京都(见图2)、香港[10]公交枢纽在功能设定上均以方便乘客换乘为核心,充分利用轨道站或公共建筑周边道路、交叉口和建筑底层空间布置各项设施,运营组织为单个候客位停靠多条线路、车辆即到即走的方式,整个枢纽的客流周转效率非常高。

结合上海市公交发展情况,对首末站、枢纽站的功能分类进行以下补充。

(1)首末站建议沿用上海市原有标准,即以线路为计算单位进行用地控制,不作首站和末站区分,保留后期公交线网调整和运营组织的灵活性。

(2)枢纽站在国家及上海市既有标准的基础上,建议引入“换乘型公交枢纽站”类型,即以乘客换乘为主要功能。未来在重要轨道交通站点及商业中心的结合建设过程中探索实施,提高乘客周转和土地使用效率。

3.1.2 选址布局适应城市交通发展需求

图2 日本京都站综合枢纽平面布局Fig.2 Kyoto Station layout

表5 区域划分标准Tab.5 Criteria for regional division

在全市用地减量化背景下,公交枢纽场站用地条件在不同区域仍然存在差异,本文结合新的城市空间布局,建立新的区域划分(见表5)。首末站、枢纽站一类区域建议采用上下限双向约束,从严控制用地规模,二、三类地区采用上下限+可选配置调节,以满足实际用地需求。一类、二类区域停车场布置应优先考虑服务半径覆盖要求,服务半径宜控制在2—5 km之间;三类区域及部分轨道交通服务水平较低的二类区域宜布置在区域线网的重心处,减少空驶里程。

3.1.3 建设形式更立体、更集约

目前,公交枢纽场站的建设主要包括独立用地、非独立用地及与公共建筑结合建设等形式。独立用地公交枢纽场站构成单一、功能独立,但占地面积较大,规划新增难度较大。非独立用地公交枢纽场站包括占用市政道路、桥下空间、轨道梁下空间等形式。经过多年实践发现,利用桥下空间、轨道梁下空间甚至道路深港湾车站作为公交枢纽场站具备可行性,建议将市政交通设施用地范围内复合利用的公交枢纽场站一并纳入标准范围(见图3-图4)。

图3 南浦大桥公交枢纽Fig.3 Nanpu bridge bus terminal

国内外案例研究表明,与公共建筑结合建设的公交枢纽场站将成为发展趋势。目前,上海、深圳[11]、成都等城市大多采取立体建设形式,以实现集约用地目的(见图5-图6)。对于立体建设的停车(保)场的用地控制,有两项关键参数,分别为车库层数和场内布置方式。(1)车库层数:多层停车库建筑层数宜为3层(建3停4)或4层(建4停5);(2)场内布置方式:综合考虑墩柱与停车位协调、停车入库方式以及集约用地等因素,推荐以垂直式停车为主,局部采用平行式停车。

3.1.4 新能源、新车型兼容性更强

新能源公交停车、停保场在满足一般夜间停车需求的同时,还需满足大量电动车的充电需求,包括夜间不间断充电和白天快速补电。根据已有经验总结[12-14],夜间充电桩与停车位的配建比一般取1: 3,按照场站停车位数量的5%—10%设置应急充电桩位。综合以上因素,改建新能源停车(保)场的建筑面积需求将在原有基础上增加10%左右。

图4 轨道交通3号线赤峰路站公交枢纽Fig.4 Bus terminal at Chifeng Rd. Station

在无法确定实际运营车辆车型的情况下,通常采用标准车型作为用地匡算基础。因此,标准车型的选取应当与本地主流车型保持一致。本文建议沿用上海标准车型(与国标不同)和换算系数。在运营车辆车型明确的情况下,应当按实际车辆尺寸匡算枢纽场站用地规模。

3.2 用地控制指标

3.2.1 公交首末站、枢纽站

首末站、枢纽站的规划用地由车辆运行设施、综合服务设施、公共配套设施、安全环保设施组成,其中公交车辆运行设施及综合服务设施的用地面积是主要控制对象,经测算:

(1)一类区域公交服务水平普遍较高,发车间隔短,结合高峰和平峰运营情况,可以适当减少蓄车面积(见图7)。据此,1条公交线路首末站用地面积为600—900 m²,2条公交线路首末站用地面积不宜大于1 400 m²。

(2)二类区域、三类区域公交服务水平相对较低,发车间隔较长,可以按停1蓄2的3个等候发车位作为下限控制(见图7)。1条公交线路首末站用地面积为800—1 000 m², 2条公交线路首末站用地面积不宜大于1 600 m²。

(3)三类区域枢纽站可选择增加公交停车坪,但是规模较大的停车坪(超过50个)不应作为枢纽站考虑,而应纳入停车场用地范畴,停车坪用地按每辆标准车70—80 m²控制。

(4)绿化用地面积、公共配套设施用地面积应根据要求另行增加。

3.2.2 公交停车场、停保场

停车场、停保场的规划用地标准,应按照规划的停车规模和保养等级、建设形式、停放类型等综合确定。以集约节约用地为原则,结合上海近年实践经验(见表6),对原标准进行优化。

①停车场:用地由150 m²/标准车,调整为平面式120—150 m²/标准车,立体式70—90 m²/标准车。

②停保场:每辆标准车用地由不高于250 m²调整为平面式150—200 m²/标准车,立体式90—120 m²/标准车。

4 结语

图5 上海成山路公交停保场Fig.5 Chengshan Rd. bus depot

图6 深圳月亮湾综合车场Fig.6 Yueliangwan bus depot

表6 近年上海停车场、停保场用地情况一览表Tab.6 List of bus depots in recent years in Shanghai

图7 公交首末站平面布局示意图Fig.7 Layout of bus terminal

公交枢纽场站是城市交通基础设施用地的重要组成部分。建议在用地标准颁布实施后,进一步加强标准执行、规划落实、建设实施等方面的制度保障:规划层面应及时开展交通专项规划,对公交枢纽场站选址布局和规模等进行充分研究,并纳入法定规划;建设层面应对已规划的枢纽场站用地加强实施部门的协调和监督,确保设施“同步规划、同步建设、同步使用”;运营层面应充分理解规划设计要求,高效组织运营和维护设施。